怎樣當大使

吳建民

我第一次當大使是在荷蘭。剛結束外交部發言人的工作,大使對我來說是一個全新的角色,有點摸不著底。

上任之前,我曾經向一些老大使請教怎樣當大使。有位老大使對我說,大使的稱號是特命全權大使,他的實際體會是“特命無權大使”。這句話對我觸動很大。

老一輩的外交家,從周恩來到陳毅,都反復強調“外交工作,權在中央”“外交工作,授權有限”,那個時代不太講究個人的思考與個人才智的最大發揮,比起創造性的工作,不折不扣地執行更受歡迎。

大使究竟有權還是無權?如果說有權的話,那是什么權呢?如何在原則性問題上服從國家指示與具體事務靈活性處理上找到平衡?我在擔任大使后,對此進行了深入的思考和研究。

建議權是最重要的權力

2007年 4月與基辛格博士與學生座談

我1994年9月去海牙就任中國駐荷蘭大使,1995年12月離開。我在海牙僅僅一年多一點,這一年多對我很重要。大使不是高層決策者,大使的工作是:調研、溝通、建議。

“調研”就是要下大力氣對駐在國進行深入的研究,認識它的長處和短處,以及如何把它的長處和短處,與中國的長處和短處結合起來,開展合作。只有調研到位了,溝通才會有效。

“溝通”是向外國人介紹中國的情況,向中國人介紹外國的情況。溝通一定要有針對性,要針對對方頭腦中的問題和希望了解的情況。如果你這樣去做,效果一定會比較好。

“建議”是大使最大的權力。大使寫的報告是可以通天的。高層領導不僅希望了解情況,而且希望聽到一線指揮員——大使的建議。“建議”大有學問。什么時候提?怎么提?舉什么例子?如何才能打動別人?這是我擔任9年大使過程中所領悟出來的。建議提得好,就能把一些事情辦成。對大使來說,建議權是最重要的權力。

我到荷蘭之后向國內提出的第一個建議,就是派一個高水平的代表團來荷蘭考察農業。荷蘭國家很小,僅4.1萬平方公里,但農業搞得非常好,是農產品出口大國。我國每年中央發的“一號文件”都是講農業,中央對農業很重視。國內來考察荷蘭農業的代表團不計其數,我感到國內應當派一個高水平的代表團來荷蘭進行深入的考察,學習荷蘭的經驗,從而推動中國農業的發展。

這個建議受到中央的重視。1995年,國內派出了一個由農業部常務副部長吳亦俠率領的代表團,來荷蘭考察農業一周,考察得很深入。吳亦俠最后對我說:收獲很大,發現荷蘭為農民服務的機制,如花卉拍賣市場,真的是為農民服務,手續費僅收3%。不像國內有些地方,喊的是為農民服務,實際上是想撈一把,從農民身上多榨點油水。

他山之石,可以攻玉

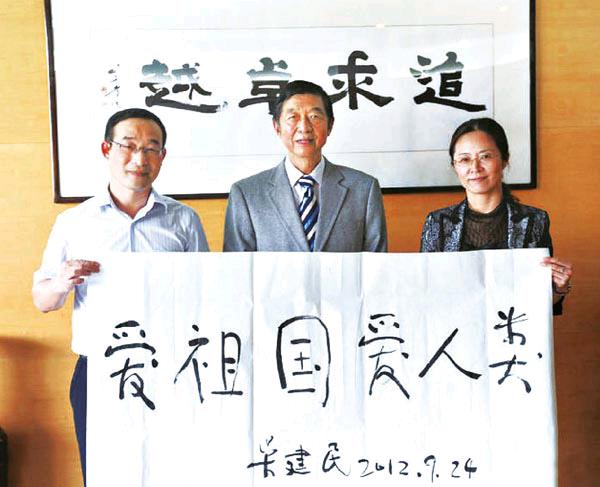

2012年9月回母校南京二中

外交官的行為是國家行為,他的任務是促進中國與外國之間加深理解。大使要有強烈的使命意識。

很多人提到荷蘭就感覺是個西歐小國,約等于兩個北京,覺得在這樣的國家做大使可能難有什么大的作為。但是赴任前我對荷蘭做了細密的調研和思考,發現其小中有大,在貿易、投資、農業、交通、水利、對外援助等領域的排名均在世界前列。

上任不久,我圍繞促成荷蘭首相柯克訪華一事,做了不少工作。在等待跟首相見面機會的日子里,我發現荷蘭經濟界與中國打交道的熱情比較高,不少荷蘭的大公司和企業都積極邀請中國使館的官員去參觀,而且對我們非常尊重,這說明他們對中國市場的看重;后來我進一步了解到,這些大公司的領導與荷蘭政府要員們能說上話,對政府決策能產生相應的影響,因此我決定從做這些大公司的工作入手,通過他們對荷蘭政府施加影響。

我相繼宴請和拜會了荷蘭企業家協會主席,飛利浦、聯合利華、殼牌總裁等經濟界重頭人物。每當會見之際,我都不厭其煩地向他們介紹中國的經濟狀況,提醒他們進入中國市場要抓住時機,同時闡釋兩國政治關系的加強是經濟關系進一步發展的必要前提的道理,由此自然地帶出如下的話:“你們的首相沒到過中國,這對兩國關系的提升不利,你們能不能在這方面做一些推動?”

出于經濟利益和競爭的考量,荷蘭經濟界人士對首相遲遲不訪問中國以營造更好的經貿發展氛圍早就頗有微詞,于是紛紛當面向我表示,他們將親自找柯克首相,敦促他早日訪華。

后來,我又在一個多月的時間里,接連拜會了荷蘭女王,荷蘭議會一、二院的議長和部分政府大臣,向他們介紹中國的經濟改革情況、中國對外方針政策等,目的是讓荷蘭當局對其在發展對華關系方面的滯后產生緊迫感。雖說推動工作在多頭并進,整個使館都在全力以赴,但我也十分注意把握分寸,在與荷蘭上層接觸中從未流露出中方懷有急于求成之想,也未主動就高層互訪問題向荷蘭方面提出任何具體建議。

直到在一次招待會中我當面向柯克首相傳達邀請訪華的信息,并得到他的肯定答復,后又跟首相的外事顧問仔細交換了看法,首相訪問一事才算正式敲定。隨后我將荷蘭這邊的工作進展向國內做了匯報,最終促成了這次訪問。

在推動柯克首相訪華取得進展后,我考慮得比較多的,是中國和荷蘭之間能做些什么事。為此我展開了很多調查研究,重點是對荷蘭做更深入的了解,發現這個國家的長處和優勢;中國可以從中汲取什么經驗;在兩國關系和經濟往來中,有些什么互補互利的事情可以馬上著手。

有一次,我應邀到荷蘭的阿姆斯特丹機場參觀。我沒想到這么重要的一個國有大機場,卻是通過民營機制來管理運營的,有董事會、監事會,董事會、首席執行官對機場的管理運營握有很大的實權。

我一邊參觀,一邊想到了中國國有企業改革的機制變革問題,感覺荷蘭這種國有民營模式或許有參考價值。于是,我詳細詢問了機場的運營情況。后來時任外經貿部長的吳儀到荷蘭訪問,我專門推薦她到阿姆斯特丹機場去參觀。吳儀在參觀時也對機場的運營機制產生了興趣,建議我就此給國內寫一個報告。隨后我寫了一個題為《國有民營大有可為》的報告,同樣引起國內有關部門的注意。

與西歐幾個大國比較后,我發現荷蘭有個突出的特點,就是社會穩定,罷工率在西歐是最低的。德國駐荷蘭大使曾對我說:“荷蘭是西歐管理得最好、最穩定的國家。”為什么會這樣?荷蘭是如何做到的呢?我跟使館外交官帶著這個問題,走訪了荷蘭有關部門以及有關的專家,隨之發現荷蘭有一套緩解社會矛盾的機制,這一機制對社會的穩定起到了相當關鍵的作用。

在經過充分的調查研究之后,我們以中國駐荷蘭大使館的名義,專門給國內寫了一份報告,題為《荷蘭社會穩定的重要因素——有一套緩解社會矛盾的機制》。后來公安部一位副部長到荷蘭訪問,我跟他介紹了一些荷蘭緩解社會矛盾的做法,他聽了很感興趣,就問有沒有這方面的詳細資料。我說:“我們給國內寫過一份報告。”那位副部長回國后專門找到報告看了,后來告訴我說,我們那個材料對他們很有用。

也正是在那位副部長訪問荷蘭期間,我設法打通關節,安排荷蘭副首相兼內政大臣跟他會面。一開始副首相說沒有時間,我便對他說:“荷蘭在處理社會矛盾方面有著非常好的機制和經驗。當前在中國的改革發展中,面臨許多新問題,怎樣處理好這些問題,荷蘭有許多經驗值得借鑒。”對方一聽中國人想借鑒他們的經驗,高興了起來,就把和來訪的中國公安部副部長見面吃飯列入了他的日程。

出言要謹慎

我在荷蘭當大使時,當時法國駐荷蘭大使是我的朋友。他是法國外交界一位很有才華的外交官、大使,得到當時法國外長的賞識,但是到海牙一年后,在一次晚宴中的講話,他給自己惹了很大的麻煩。

那次晚宴,坐在他邊上的是一位荷蘭小有名氣的女記者,年輕、善于交際。在西歐晚宴上的講話一般是比較隨便的,人們喜歡選擇一些比較輕松的話題。法國大使一杯酒下肚,談興甚濃。因為是初次見面,這位女記者問他喜不喜歡荷蘭。法國大使直言相告說,不喜歡;他本來想到摩洛哥當大使,結果未能如愿;來的時候就帶了一把牙刷,希望牙刷用壞了就走。

這本是飯桌上的一句戲言,沒想到,第二天女記者把這段話寫成消息,登出來了,一時間,傳遍了海牙市和荷蘭的外交界。荷蘭老百姓看了這條消息很不高興,覺得荷蘭雖小但很美,法國大使為什么不喜歡?后來甚至有人給法國大使寄了兩箱牙刷,既是好意,也是諷刺。

外交界認為,法國大使犯了外交官的大忌,即外交官不能指責駐在國。道理也很簡單,你駐在那個國家,要長期在那里工作。你要指責,就會給今后的工作帶來麻煩。

這條消息傳得很快,甚至傳到荷蘭女王和首相耳朵里去了。后來荷蘭的副首相兼外交大臣對我說,他對這件事主張淡化處理,因為荷蘭和法國的關系太重要了。

這件事情雖然不大,但告訴我們,講出去的話如潑出去的水一樣,覆水難收。人們常說“軍中無戲言”,我覺得作為大使,對媒體或公眾談話也可以這樣說:“對新聞界講話無戲言。”

要“溝通”,不要“宣傳”

去荷蘭之前我做了近四年的外交部新聞發言人,跟媒體接觸多了,深感向世界介紹中國非常重要。雖然法國大使在海牙出言不慎一事對大使工作是一個警示,但我認為,慎言不等于少言或不言,既然自己身負大使使命來到荷蘭,就一定要讓人感到中國大使在荷蘭的存在,讓荷蘭能聽到中國的聲音。

因此,只要有人邀請我去演講,我從不拒絕,而且每次都會針對聽者的需求,有的放矢地談他們希望了解的問題,講有價值、有新信息新內容的話,并歡迎大家提問。雖然這樣給我的演講和應變增加了難度,帶來一定風險和壓力,但我覺得,這樣才能讓演講收到最好的效果,我介紹的很多情況聽眾才能真正聽得進去,而不是走過場而已。

我不僅自己講,也鼓勵使館的外交官講,還常把來荷蘭訪問的中國政府官員請上講臺,抓住演講、出席重大活動、宴請等各種機會,講述有關中國的情況。

我總覺得,作為一名大使,你是國家的代表,有責任把自己的國家介紹給駐在國。要不然你干嗎去?到國外關起門來過日子,那在國內待著豈不是更好?后來到了法國,我不僅在巴黎講,也到外地講。我每年去巴黎以外的地方演講大概有十幾次。

與媒體和公眾的溝通是大使不可推卸的責任。如果溝通得好,正面影響就擴大了。

中國申博成功的當天晚上,一家法國廣播電臺通過電話采訪我時,劈頭發出這樣的提問:“為什么好事全給了中國?奧運會給你們了,世博會也給你們了?”

對于這種情緒性很強的問題,我說:“你不能只看這兩年,你要看過去的151年。從1851年到現在,過去中國有什么?中國的人口占世界的22%,中國是文明古國,過去什么機會都不給中國,這公正嗎?有誰為中國講過公道話?現在我們有條件來辦了,這是對歷史上那種不公正的一種糾正!也是我們中國人對國際社會盡自己的義務,有什么不對?”我的嗓門很大,因為講到過去,心里就不是滋味,確實有點激動。

在我回答完法國那家電臺的采訪后回到巴黎,好多法國朋友夸獎我:我們聽到廣播了,講得好,講得有道理。

我覺得不管哪里的老百姓都是通情達理的,包括我們中國的很多事情,要用外國人能懂的語言講給他們聽,讓他們明白,這樣才能得到溝通,才能得到理解。我不太喜歡“宣傳”這個詞,它在國外是個貶義詞,還是用“溝通”比較好。

工作要有創造性

外交官的行為是國家行為,他的任務是促進中國與外國之間加深理解。我在荷蘭當大使時,曾將大使的工作歸納為六個字:調研、溝通、建議。等到了法國巴黎這個國際交通樞紐,國內來往的人非常多,使館每年的接待任務之重超出我的想象,我覺得大使之職在前述六個字后邊還可添加兩個字:接待。

我當法國大使那幾年,每年接待副部級以上的代表團達200多個。我要針對他們的來意,介紹法國的情況,有時還要根據中法兩國國情、觀念的差異,給他們講解中法合作的可行之處和不可行之處。另一項更為艱巨的任務,是接觸法國各界人士,接受法國記者的采訪,為法國人做報告(每年50多場),讓法國人更多地了解中國。

為了更好地與駐在國溝通,大使的工作需要有創造性。國家給我一個總的指示,讓我把中國的真實情況告訴法國人。那我就按照這個指示,在這個框框里,用一些生動的語言、令人信服的例子,來說明中國在發展,在進步。為此,每年回國休假,我都會去很多地方,了解很多具體情況,收集很多生動的例子,這樣法國的記者、聽眾聽起來就不覺得是干巴巴的。

我應邀做演講的場所一般都富麗堂皇。有一次,我便在這個細節上做起文章,這樣開始我的演講:

我在歐洲生活了很多年,發現了一個怪現象。如果有人說,女士們,先生們,我們所在的這個漂亮的建筑明天要坍塌,那么這個人一定會被當成瘋子。可是,如果有人說同樣荒唐的關于中國的話,這個人不僅不會被當成瘋子,反而被當成中國問題專家。

然后我話鋒一轉:

你們是不是覺得中國大使今天跑到你們這里來發牢騷了?胡言亂語?不是!想想當年你們怎么說中國的?1989年、1990年我在歐洲,天天看歐洲的報紙,天天看歐洲的電視,當時歐洲人是怎么說中國的?中國政府即將“垮臺”,經濟已經“崩潰”,改革馬上“完蛋”,內戰就要“爆發”!當年說這些話的人哪兒去了?有一個人出來做自我批評了嗎?

臺下頓時鴉雀無聲。這時我再開始向大家介紹中國的情況,他們就聽得津津有味了。

把握原則,有所變通

2003年“非典”時期,我遇到了過去從未遇到過的難題。一方面是國內瞬息萬變的疫情讓外國人聞之色變,另一方面是面對外國人的恐慌情緒,如何處理好計劃內的中法交流活動,這是危機時期的挑戰。

2003年初,廣東省出現“怪病”的消息不但讓國內人人自危,遠離祖國的外交官們也憂心如焚。世界衛生組織于3月15日將此“怪病”定為嚴重急性呼吸系統綜合征,簡稱SARS,不久就將北京列為疫區,警告旅游者不要到北京去。

在國內,最初毫無正式消息,后來看到報載,衛生部和北京市衛生局一再聲明,“非典”疫情已得到有效控制,衛生部長張文康強調:“疫情已得到有效控制,在中國生活是安全的。”

處在外交第一線的使館,面臨著世界衛生組織和國內對“非典”疫情的兩種估計。我和一些同事研究,覺得事情可能不像國內說的那么簡單。在館務會上,我要求各部門領導密切關注外電報告,表態要謹慎。

4月3日張文康的記者招待會后,國家旅游局要求組織好“五一”黃金周的旅游活動,并指示其國外代表處做好對外宣傳,勸說對方不要取消旅游訪華團,并強調希望大使親自出面做工作。但是早在3月下旬,美國、英國、法國等大國已發出旅游警告,把北京等地列為不宜旅游區,我們幾乎天天聽到法國旅游團退票的消息。

國內旅游局駐巴黎的代表到使館向我匯報了國內的要求,對旅游業遭受的損失,她深為焦慮。她希望我舉行記者招待會,說明國內是安全的,希望法國旅游團按原計劃訪華。

我猶豫了。究竟該不該按照國家旅游局的要求舉行記者招待會?在招待會上講什么?會有什么影響?能消除法國游客的疑慮嗎?國內疫情的發展有許多不確定因素,我動員人家去了,萬一到中國傳染上了,怎么辦?大使是代表國家元首的,如果言而無信,影響的不是個人的誠信,而是一個國家的信譽。

經過再三考慮,我決定由主管官員去做一些解釋工作,避免陷入被動。

此后,國內的情況來了一個180度變化:張文康辭職,高強任衛生部常務副部長,4月20日,高強舉行記者招待會,第一次承認有漏報疫情的問題,同時對衛生部和北京市進行了批評。使館的同志們每天起來的第一件事就是打開國內網站,了解疫情的發展情況,大家還天天打電話詢問國內親人的情況,唯恐災難降臨。所有人的心情都很沉重。

這時,我面臨著第二個挑戰:國內要求千方百計說服法國總理拉法蘭于4月25日如期訪華。

“非典”疫情尚未完全得到控制,每天發布的疫情并不令人樂觀。原定四五月份訪華的外國政要如布萊爾、吳作棟等紛紛取消或延期訪問。原定4月中旬在北京舉行的世界知識產權組織峰會也被取消。法國電臺對拉法蘭是否應如期訪華做出種種猜測,評論認為總理不該在這個時候去“冒險”。

使館面臨兩種選擇:一是積極地、創造性地貫徹國內指示;二是僅向法方傳達中方希望拉法蘭總理如期訪華的要求。

我考慮到,國內已正視“非典”疫情,中央正采取一切措施遏制疫情的發展。盡管每天感染的數字呈上升狀態,我反而覺得這段時間比4月20日前要安全,因為我相信中華民族對付災難的能力。如若拉法蘭總理如期訪華,在政治上將是對我國的巨大支持。

所以,我展開積極行動,不僅多次約見法國外交部主管部門談此事,同時,考慮到外交大權在總統,我還把重點放在做總統府的工作上。首先,我轉達了國內的承諾,將絕對保證拉法蘭總理一行的安全。其次,我從兩國的特殊關系、法國在對華方面“敢為天下先”的例子出發,說服法國這次也不要“人云亦云”,要從兩國關系的大局出發。此外,法國總統十分希望胡錦濤主席出席6月1日在法國埃維昂舉行的“南北領導人非正式對話會議”,當時中方還未正式答復,我就強調拉法蘭總理此次訪華將有助于促使中方下決心出席會議。

最后,拉法蘭總理終于決定如期訪華,但將縮短行程,僅在北京同中國領導人會談,這是可以理解的。訪問圓滿成功,這是在非常時期的一次“非常”的訪問。溫家寶總理對此十分感動,對拉法蘭說:“患難之交為真交。”

5月初,疫情稍有緩解,但形勢仍不穩定。中法戰略磋商正好定在5月5-6日,輪到我方來法國。法國方面表現出了對中國的信任,同意以戴秉國副部長為首的中方代表團來法國。

5月2日,代表團抵達巴黎。第二天下午,負責接待的使館同志神色慌張地到我辦公室來,報告說,代表團的主要譯員突然在旅館發燒了!

這真是“屋漏偏逢連夜雨”。怎么辦?大家議論紛紛。有人擔心這下子要影響中法雙邊磋商了。怎么辦?當時可以有三種選擇:第一,由于5月5-6日,戴部長一行要先后會見希拉克總統、法國國防部長、外交部長、三軍總參謀長和法國總統代表等,為保證以上活動順利進行,有人建議,派使館人員戴上口罩,悄悄把病人送醫院治療,不向法方通報;第二,由我方人員送病人到傳染病醫院觀察;第三,通知法國傳染病醫院派救護車將我方譯員拉走,并立即向法國外交部通報情況。

不管病人是否染上了“非典”,隱瞞病情是不明智的。使館決定采取第三方案,報戴部長批準后立即實施。使館人員向旅館總經理通報了情況,請他們同法國傳染病醫院聯系,派救護車把病人接走。旅館方面很配合,也是從他們本身利益考慮,安排從后門送走病人。救護車來得很快,而且沒有鳴笛。全身穿著防護服的醫務人員,給發燒譯員穿上了防護服,對旅館房間、走廊都消了毒,然后悄悄離開了。

我同時給總統府和外交部主管人員打電話,向他們通報了上述情況。

一夜之后,譯員的燒退了。5月4日,法國總統代表打電話給我:首先感謝中方對他們的信任;第二,從醫院方面了解到,發燒的譯員不像是得了“非典”;第三,代表團所有活動不受影響,只是希望會見總統時,該譯員不去做翻譯。我心里的石頭終于落了地。

我們的做法得到了國內的表揚。我認為采取這一方案是一舉三得,非常正確。及時向法方通報,表明中國人辦事光明磊落,是可信賴的伙伴;立即送傳染病醫院,消除了內部的恐懼感;爭取法方來處理此事,比我們自行處理要主動得多。

作為大使,置身于外交的第一線,出現僵局陷入困境是常有的事,外交好像就是為化解僵局和困境而生的。面對難題和挑戰,必須區分國家整體利益和部門利益,從大處著眼,維護國家的根本利益。還要從實際出發,采取科學態度,取信于人。