徐立平:“手”鑄匠心品質

李淑姮

?

徐立平:“手”鑄匠心品質

李淑姮

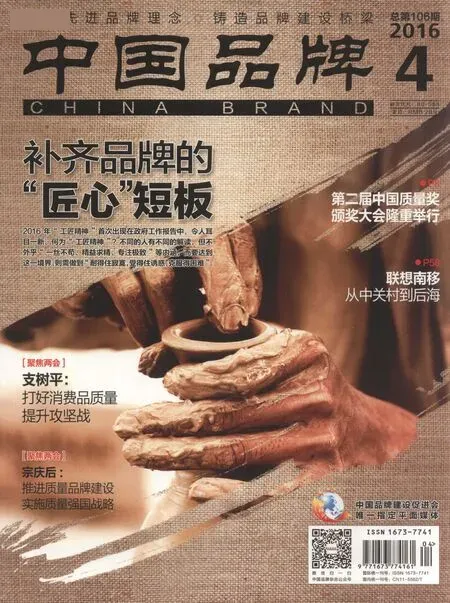

二十八年磨一劍,中國航天科技集團公司四院研究員徐立平用雙手為國鑄造著匠心品質

固體燃料發動機是導彈裝備的心臟。在上千道制造工序中,發動機固體燃料微整形極為關鍵。中國航天科技集團公司四院研究員徐立平就是在固體燃料上動刀做“微整形”的人,他的絕活兒是僅用手摸一下,就能雕刻出符合設計要求的藥面。這項工作極為危險,稍有不慎蹭出火花,就會引起燃燒甚至爆炸。而他在這個崗位上堅持了28年,發明設計了20多種藥面整形刀具,其中兩種獲得國家專利,一種還被單位命名為“立平刀”。

冬日清晨,陽光灑進空曠安靜的廠房。他右手緊握刀把,左手控制速度,雙手緩慢而均勻地向前。刀鋒劃過藥面,只留下一片薄如輕紗的藥屑,厚度不超過0.2毫米。骨節分明的雙手與霜刃起處的刀具渾然一體,一刀,兩刀,一年,十年……今年已是徐立平和火藥相伴的第28個年頭。

從西安市區向東15公里,中國航天科技集團公司四院經過5次變遷,最后落腳這里。而徐立平所在的7416廠發動機藥面整形車間就在最深處的山腳下。

四下安靜的廠房里,一點點聲響都顯得格外清晰。最冷和最熱的時候,廠房里都難熬。工作的時候必須敞開“生命通道”的大門,夏天還能靠電扇,但對毒力極強的蚊子毫無辦法,“聞了火藥的蚊子戰斗力就是強。”徐立平苦笑著,冬天更是沒辦法,長時間一個姿勢會讓凍僵的雙手麻木,只能放在暖氣上烤烤再重新拿起刀具。

——“會覺得孤獨嗎?”

——“工作的時候精神高度集中,沒工夫想那么多,回想起來,還是感覺有一點的。”

1987年,徐立平選擇了母親曾經工作過的車間。和很多三線家庭一樣,徐立平全家11口人,除了3個還在上學的孩子外,都是航天人。他的弟弟同樣也在一級危險的崗位上。“平時父母對我們最多的叮囑就是注意安全。”徐立平說。

徐立平從事的整形工作是用金屬刀具對火箭發動機里的燃料藥面進行精細修理、開槽、挖藥、修補等,完全就是在“炸藥堆”里工作。由于目前還沒有辦法實現全機械化操作,一旦開始手工操作,他們的命就完全交給了雙手和刀具。

徐立平曾見過同事因意外事故生死兩隔,而他自己更是差一些癱瘓。1989年,工作第三年的徐立平加入了對某重點型號發動機進行就地挖藥的突擊隊,這種方式是首次探索。鉆進狹小的藥柱里,突擊隊員們只能匍匐趴著,用雙肘和肩頭支撐,一刀又一刀。輪到徐立平時,年輕的他總要多干一會兒,每次爬出來都是滿頭大汗,緊張到渾身發軟。

讓他沒想到的是,幾個月下來,長時間接觸火藥導致毒發,平日里壯實的他連路都走不了。母親雖然心疼兒子,卻堅持強迫徐立平什么都要自己做,哪怕再慢也不許別人攙扶。

——“會害怕死嗎?”

——“命在自己手里,只要膽大嚴謹,按照規章流程進行工作,不會有問題。”

這句話重如千鈞,只有行走在生命邊緣的人,才知道它的重量。工匠能力的培養與精神的傳承,只能依賴于人與人之間的情感交流和行為感染,這在徐立平看來是最難的,也是他一直在探索如何創新突破的。為了安全、高效,降低難度,提高質量,徐立平和他的班組成員發明了形狀各異、功能奇效的刀具和工裝。

“活兒越來越多,更快地上手才能適應現在的節奏。”徐立平獲得了兩項國家專利,提出過20余項合理的改造建議,設計、制作和改進的刀具30多種。其中一項專利被命名為“立平刀”,新來的組員經過嚴格的培訓后便很快可以掌握使用方法。

“我們干的活兒不可逆,再忙再急的時候也絕對不講求速度。”徐立平雖然看起來隨和,但他也有嚴厲的時候。“靜電容易被忽略卻是致命的,誰要是忘記帶靜電手環,或者不按照規矩辦事,我會毫不客氣地訓斥他。”

——“會想離開一線崗位嗎?”

——“也曾有過調離的機會,但這里更需要我,沒去就沒去了,沒有多想。”

匠人徐立平實在太愛他手里的刀具了,就連在家看電視時都會用油石磨刀。“他就是離不開這些。”徐立平的愛人很懂他。就連小時候不理解父親為何這么忙的孩子,也在高考自主招生自薦信中這樣寫道:“我的父母都是航天人,他們對工作的態度潛移默化地影響著我。”

陜西話里,師傅念為sìfu,大家習慣親切地稱徐立平為徐師(sì)。大國工匠的視頻播出后,徐立平成了名人,這次參選感動中國人物,更是有很多人自發地為他拉票。

“我覺得自己沒做什么,只是堅持做了該做的工作。”道別時,握住徐立平的手,感受到的是他手心里生命的溫度。

徐立平從事的整形工作是用金屬刀具對火箭發動機里的燃料藥面進行精細修理、開槽、挖藥、修補等,完全就是在“炸藥堆”里工作。由于目前還沒有辦法實現全機械化操作,一旦開始手工操作,他們的命就完全交給了雙手和刀具