湖北省區域物流人才聚集效應評價實證研究

劉小平

(武漢工商學院管理學院 湖北武漢 430065)

?

湖北省區域物流人才聚集效應評價實證研究

劉小平

(武漢工商學院管理學院湖北武漢430065)

本文對國內外人才聚集效應研究文獻進行了梳理,從宏觀效應、創新效應、區域效應、學習效應和交通效應五個維度,建構了基于主成分分析法的湖北省區域物流人才聚集效應評價指標體系,并借助SPSS軟件對湖北省區域物流人才聚集效應進行了綜合評價。在此基礎上,本文提出提升湖北省區域物流人才聚集效應的對策:加快發展湖北省各地級市經濟,提高居民生活質量,加大政府支持力度,暢通物流人才流動渠道。

物流人才;主成分分析;綜合評價

區域物流是區域經濟發展的有力支撐和區域經濟綜合競爭力的重要組成部分。科學、精確地對區域物流發展水平進行評估,對地區的經濟發展具有重要作用。隨著湖北省物流的迅猛發展,加快物流現代化發展已是必然的趨勢。湖北省物流發展與東部沿海地區相比,特別是與上海、浙江、江蘇等地區相比,物流服務質量不高,服務體系不夠完善,尤其是物流人才分布不夠均衡、人才結構不盡合理、人員素質有待提高等問題較為突出。此外,部分物流人員缺乏現代物流理念和知識,難以適應現代物流背景下對物流從業人員在操作和管理方面的要求。湖北省提出在未來五年內大力發展現代物流,建設南北物流通道中心樞紐和長江物流通道中心樞紐,力爭實現建成以“一主兩副”中心城市為核心,面向全國、連接國際的中部物流核心區域的發展目標。在此背景下,有必要從物流人才聚集效應的角度出發,研究如何增強和優化湖北省的物流投入,充分發揮湖北省物流人才的聚集效應,加快科技進步,推動湖北經濟發展。因此,本文的研究具有較強的現實意義和一定的應用價值。

一、國內外文獻梳理

國內外學者及管理人員廣泛關注物流人才培養規劃問題,并在物流人才培養模式、物流人才招聘、物流人才需求及預測等方面進行了廣泛研究,取得了一系列理論成果和實踐經驗。Ahn對港口物流人才建設進行了分析,對物流人才進行了綜合素質能力調查,提出6個勝任特征群和16個子勝任小特征群的物流培養模式[1]。Kim在對韓國物流人員進行調查的基礎上,探討了人格特質和物流人員服務質量的感知之間的關系[2]。Koruca針對物流人才的績效評價提出了新的技術方法,從企業和人員本身兩個維度對績效進行模擬仿真[3]。Periatt選取43個物流企業進行調研,探討了人格特質和人格五因素模型在企業物流客戶關系中的使用以及在物流人員招聘時如何有效提高招聘效率的問題[4]。

物流是國民經濟的基礎產業,也是電商和零售行業賴以生存的基礎。我國經濟發展迅速,對物流人才的需求量變得越來越大。國內外專家學者對物流人才的研究越來越多,并在物流人才需求、預測和培養方面取得了一定的成績。其中,牛沖槐在分析人才聚集現象后,總結出人才聚集效應的特點包括空間性、聚集性和規模性[5]。李明英以聚集效應為目標層,以集體效應、個人自身效應這兩個特征為指標層,以信息分享、集體學習、知識溢出、集成規模、區域空間和持續激勵六個特征為指標層,對中部六省人才柔性流動的聚集效應進行了研究[6]。張敏認為人才規模、人才配置和激勵因素是人才聚集效應的三大關鍵成功要素,當人才規模超過一定規模時,三大成功要素相互作用、不斷優化,使人才聚集效應總體呈現出一定的波浪上升過程[7]。張延飛從政策引導力、經濟狀況、文化、科技環境和創新五個方面對科技型人才進行了評價[8]。張永紅從領導行為的角度探討了交易型、變革型和家長式三種模式,認為從組織成長的角度看,變革型的領導模式更為有效[9]。

綜上所述,對人才聚集效應的研究多集中在科技型人才,對物流人才聚集效應的研究比較鮮見。本文以湖北省的武漢市等12個城市為研究對象,對物流人才聚集效應進行研究,以找出各地區之間的差距,并提出改進措施。

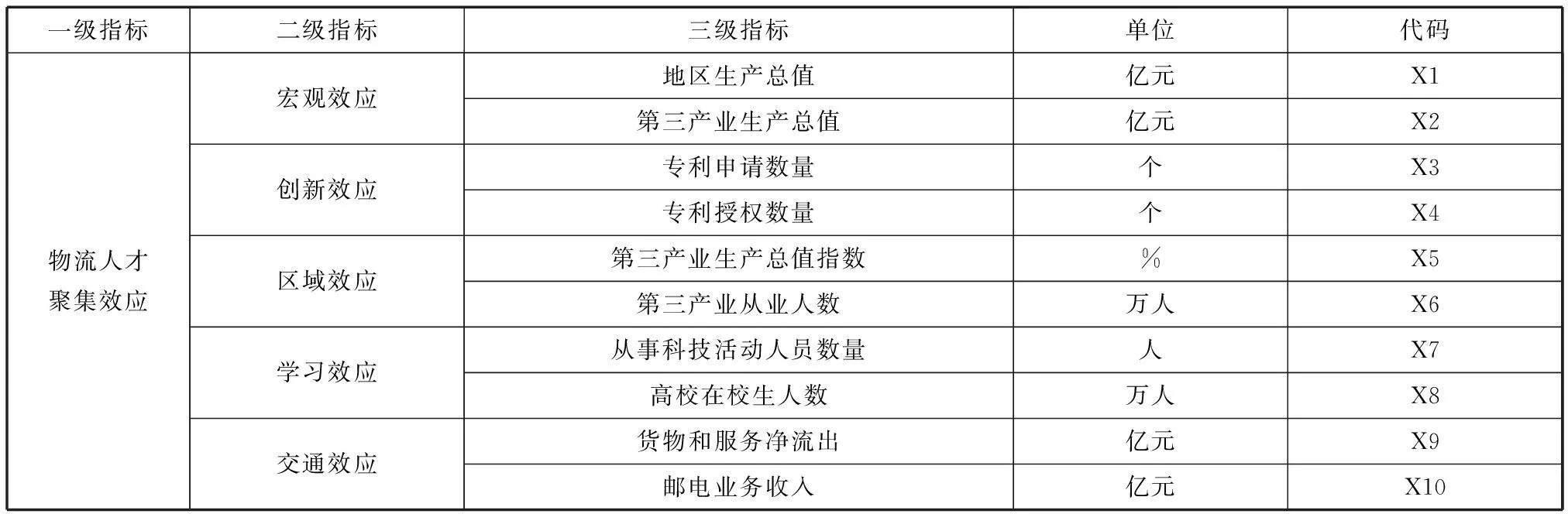

二、湖北省區域物流人才聚集效應評價指標

影響物流人才聚集效應的因素很多。要準確衡量湖北省物流人才的聚集效應,必須選取有代表性的指標。目前大多采用科技人才聚集效應思路,從宏觀規模效應、區域效應、創新效應三個角度出發構建人才聚集效應評價指標體系,側重于對宏觀科技人才聚集效應進行評價。本文在現有研究的基礎上,考慮物流行業的產業屬性,結合湖北省物流發展實際情況,從宏觀效應、創新效應、區域效應、學習效應和交通效應五個維度構建湖北省區域物流人才聚集效應的評價指標體系(如表1所示)。這些指標從各個方面反映了湖北省區域物流人才聚集效應的特點。

表1 湖北省區域物流人才聚集效應評價指標體系

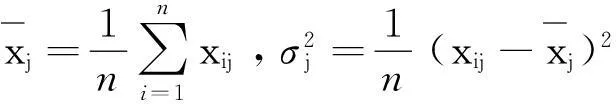

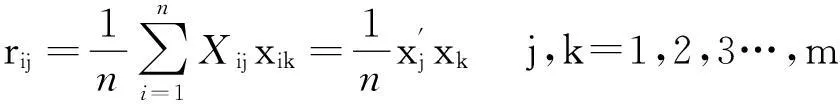

三、主成分計算步驟

表1中評價指標較多,進行操作時非常復雜。運用主成分分析法把較多的評價指標用較少的綜合主成分指標來代替,可以起到降低維度的作用,而且綜合指標依舊保留了原評價指標的絕大部分信息。因此,可以選擇主成分分析法對湖北省區域物流發展水平進行綜合評價。

(1)對X的列進行標準化變換x*i=1,2,…,n j=1,2,…,m

(3)用相關系數矩陣進行主成分分析,計算R的特征值λi和特征向量αi,i=1,2…,n。

(6)按因子得分Fi及貢獻率的大小,計算綜合得分F=β1F1+β2F2+…+βkFk,再根據綜合得分進行排序。

四、湖北省區域物流人才聚集效應的綜合評價

本文選取了湖北省12個地級市2014年度的相關統計數據。數據來源于《2014年湖北省統計年鑒》,如表2所示。為了便于對湖北省區域物流人才聚集效應進行比較,本文利用SPSS統計軟件對以上10個指標進行計算。經過計算得出KOM值為0.779,說明可以進行主成分分析。根據公因子提取原則,對特征值大于1且累計貢獻率達到85%的公因子進行提取,符合條件的主成分有2個。從解釋變量的角度出發,提取的2個公因子可以反映全部指標信息的95.51%。

表2 湖北省區域物流人才聚集效應評價指標原始數據

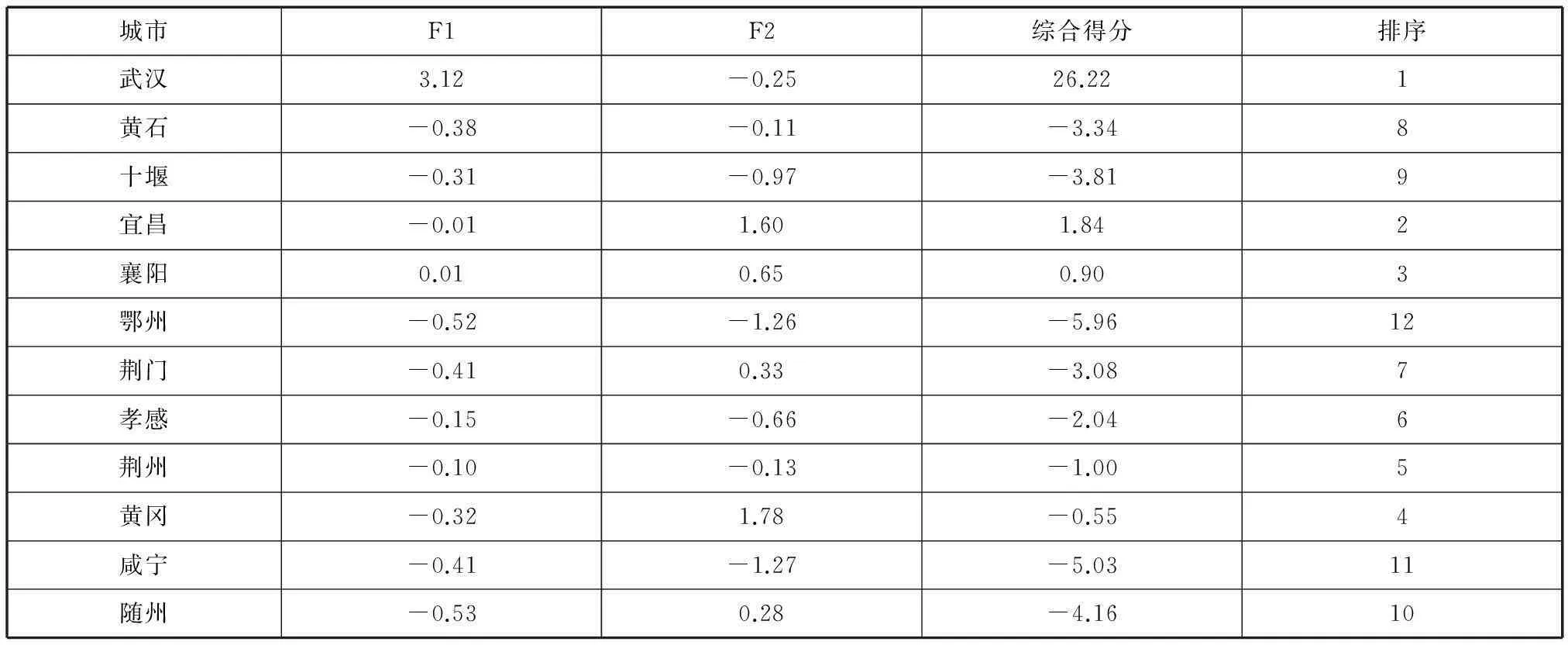

1.從評價結果來看,第一主成分F1對評價結果的影響最大,對F1影響較大的指標是專利申請數量、專利授權數量、第三產業從業人數、從事科技活動人員數量、高校在校生人數及貨物和服務凈流出,反映區域經濟的環境效應。第二主成分F2影響指標包括地區生產總值、第三產業生產總值、第三產業生產總值指數和郵電業務收入,反映的是當地物流發展帶來的經濟效益。通過 SPSS統計軟件,不僅能得到主成分載荷矩陣,還可根據與均值距離的大小得到主成分綜合得分。如果該城市的得分大于零,表示其物流人才聚集效應高于整個地區的平均水平;反之,如果該城市的得分小于零,表示其物流人才聚集效應低于平均值。由表3可以看出,武漢市的得分為26.22,在整個排行中占第一,這表示武漢市的物流人才聚集效應不論是規模還是創新都遠超平均值。

表3 湖北省區域物流人才聚集效應評價結果及排序

2.湖北省區域物流人才聚集效應參差不齊。武漢物流人才聚集效應與其它城市相比遙遙領先,其次是宜昌和襄陽兩個地級城市,而十堰、鄂州、隨州的物流人才聚集效應遠遠低于平均水平。武漢是湖北省的政治、經濟、文化中心,它在地理位置、經濟基礎和國家支持方面都有著得天獨厚的發展優勢。而宜昌、襄陽屬于湖北的副省級城市,在政府導向、資源方面也有著發展優勢。湖北要實現面向全國、連接國際的中部物流核心區域建設目標,僅僅依托武漢是遠遠不夠的,必須以強帶弱,以一體化物流帶動區域經濟發展,實現全省物流人才素質整體提升。

3.物流人才聚集效應受多種因素影響。從表3可以看出,十堰、鄂州、隨州這些城市無論是經濟發展水平還是交通運輸量都遠遠不及武漢、宜昌和襄陽,其物流人才聚集效應較低的主要原因在于當地的經濟實力薄弱,難以吸引到相關的物流技術人才。孝感、黃石、黃岡、荊州、荊門這五座城市的整體發展規模需要進一步提升,物流人才聚集效應有待進一步提升。通過以上分析我們可以發現,物流人才聚集效應不僅受人才自身條件的影響,也受地區經濟發展和物流資源投入水平的影響。

五、湖北省區域物流人才聚集效應提升策略

1.加快發展湖北省各地級市經濟,提高居民生活質量。綜上所述,湖北省物流人才聚集效應受多種因素影響。這些因素包括物流人才自身素質條件、各個地區的經濟發展水平等。良好的人才發展環境有利于吸引人才,有利于聚集地優先獲得發展機遇,并有利于生產和經濟的高速發展及人才聚集規模效應的實現。因此各地市政府要從政策上促進經濟發展,通過發展經濟促進服務產業的發展,再由服務產業形成規模效應,最終提升湖北省各個地區物流人才的聚集效應。

2.加大政府支持力度,暢通物流人才流動渠道。長期以來,物流管理和資源的分散化使物流應具有的整體功能被削弱,條塊管理體制制約著物流的整體統籌和規劃,這些在一定程度上阻礙了物流人才的發展和流動。要培育統一開放、競爭有序的物流市場體系,消除各自為政、地區封鎖的市場壁壘現象,鼓勵跨部門和跨區域的合作與發展,促進企業間的合理分工和協作,推進物流產業聚集,為物流人才的交流與合作提供條件與平臺,使物流人才的結構配置更加合理,形成以物流產業聚集為核心的物流人才聚集效應。

[1]Ahn Y, Mclean G N. Competencies for Port and Logistics Personnel: An Application of Regional Human Resource Development[J].AsiaPacificeducationReview,2008, 9(4): 542-551.

[2]Relationship between Personality Traits and Service Quality Perception of Logistics Personnel[EB/OL].(2016-01-18)http://www.wasd.org.uk/download/relationship-between-personality-traits-and-service-quality-perception-of-logistics-personnel/#userconsent#.

[3]Koruca H I, Kurbanoglu C, Brinkmeier B, et al. New performance key figures for production logistics and personnel orientated evaluation of organizational structures[J].QualityofWorkAndProductsinEnterprisesoftheFuture,2003(5):599-603.

[4]Periatt J A, Chakrabarty S, Lemay S A. Using personality traits to select customer-oriented logistics personnel[J].TtransportationJournal, 2007, 46(1): 22-37.

[5]牛沖槐,張敏.人才聚集效應及其評判[J].中國軟科學,2006(4):118-123.

[6]李明英,張席瑞.中部六省人才柔性流動下的聚集效應研究[J].中國行政管理,2007(4):43-45.

[7]張敏,陳萬明,劉曉楊.人才聚集效應關鍵成功要素及影響機理分析[J].科技管理研究,2009(8):494-497.

[8]張延飛,徐輝.基于PCA和TOPSIS的科技型人才聚集效應支持能力評價[J].科技管理研究,2010(19):120-123.

[9]張永紅,牛沖槐.領導行為對科技型人才聚集效應的影響[J].科學管理研究,2012(3):101-104.

[責任編輯楊瑜]

2015-12-12

2015年度湖北省教育廳科學研究計劃指導性項目(B2015331);武漢工商學院博士基金課題(D2014008)。

劉小平(1979—),女,博士,講師,主要研究方向為人力資源管理。

F259.27

A

2095-1124(2016)03-0093-04