城鎮化對經濟增長的門檻效應研究

——基于跨國經驗和中國現狀的再審視

孔艷芳,平 萍

(1.山東財經大學 經濟學院,山東 濟南 250014;2.南開大學 經濟學院,天津 300071)

?

城鎮化對經濟增長的門檻效應研究

——基于跨國經驗和中國現狀的再審視

孔艷芳1,平萍2

(1.山東財經大學 經濟學院,山東 濟南 250014;2.南開大學 經濟學院,天津 300071)

本文以新常態下各國的經濟增長為研究對象,從城鎮化建設的視角,進行跨國面板實證研究,結果表明:(1)城鎮化對經濟增長的正向影響存在顯著的雙重門檻,當人均收入跨過第一個門檻值(9681國際元)時,影響系數增至低收入階段的2.1倍;人均收入超過第二個門檻值(11850國際元)后,負效應凸顯,對經濟增長的推動作用變得微弱;城鎮化的影響系數隨人均收入水平的增長呈倒“U”型;(2)城鎮化的作用機制依賴于一定的產業結構和投資環境,資本形成額、二三產業占比與經濟增長正相關;(3)當前中國的城鎮化是推動經濟增長的重要動力,但城鎮化建設數量和質量明顯滯后,需分層次提高遷移農民的市民化水平。

城鎮化率;經濟增速;門檻效應;人均收入

一、問題的提出

早在18世紀中葉,英國和部分拉美國家的農村就出現了少量人口向城鎮集聚的現象,開啟了早期的城鎮化進程。隨著工業化的興起及其在世界范圍內的推廣,工業經濟逐漸成為社會發展的主要動力,社會資源紛紛涌向工業部門。農業人口不斷向城市轉移成為社會發展的主要趨勢,尤其是20世紀以來,相對落后的農村地區人口大規模向城市遷移,城鎮化在推動城市非農經濟發展的同時,也帶動了農村經濟的發展和社會面貌的轉變。

隨著城鎮化進程的加快和作用的凸顯,城鎮化建設對經濟增長的作用機制也日益成為學者們關注的焦點。大量學者的研究認為實現經濟增長是城鎮化的首要目標,城鎮化率的“S”型發展趨勢致使人均GDP的增長也呈“S”型[1]。有學者從人力資本、縮小城鄉差距、技術創新等角度入手,驗證了城鎮化是推動全球經濟持續增長的重要動力機制之一,并從城鎮化的作用機制進行探討,大多認為城鎮化的作用主要體現在城鄉間人口遷移所產生的聚集效應和擴散效應上,這兩種效用的發揮為分工深化、節約成本和促進技術創新提供了物質基礎和條件[2-3]。但其推動作用并不是永續的,有學者認為城鎮化是伴隨著城鄉經濟非均衡性增長而產生的,是社會發展的過渡性階段,當社會經濟發達到一定階段時,城鎮化對經濟增長的影響會逐漸消失[4]。事實證明,在上世紀六七十年代,一些發達國家(如美國、德國、荷蘭、澳大利亞、加拿大等)的城市人口占比已經超過了75%,基本完成城鎮化[5]。

當前,城鎮化水平較高的國家仍主要集中在發達國家,大量學者對率先完成城鎮化建設的國家的經驗進行總結,發現政府的引導和決策在城鎮化建設推動經濟增長的作用過程中極為重要。如在日本的城鎮化建設后期,面對區域間經濟差異突出的問題,日本政府通過五次全國綜合開發戰略,大力支持落后地區生產,鼓勵發展農業,大大推動了城鄉經濟一體化水平,日本經濟取得快速增長[6];而韓國經濟的快速增長,在很大程度上取決于城鎮化過程中政府對基礎設施和交通條件改善方面的投資[7]。在政策的積極引導下,日、韓順利跨越了中等收入陷阱,擠入發達國家行列,經濟增長迅速。而在發展中國家和地區,城鎮化建設水平仍然較低,尤其是在中國和印度等人口大國,城鎮化建設作為經濟增長的引擎這一作用機制尤為重要[8],但近年來發展中國家的城鎮化建設普遍面臨質量較低、城市病問題嚴峻等挑戰,在印度、巴西、墨西哥等國,大都市的人口增速遠超過工業化進程和物質資料的增長,過度城鎮化導致大都市人口膨脹,城市基礎設施建設難以人口集聚的需要,貧民窟頻現。大量發展中國家在經過了20世紀90年代的短暫快速增長后,伴隨著城鎮化問題的出現,逐漸陷入了“中等收入陷阱”。在此背景下,對不同收入國家的城鎮化建設經驗及其對經濟增長的作用進行深入探討,為發展中國家及中國的經濟增長提供政策建議具有重要的理論意義和現實意義。

此外,大量學者對中國的城鎮化建設與經濟增長的作用機制進行研究,其中,World Bank的研究表明,改革開放以來,中國農村剩余勞動力向城鎮轉移的人口城鎮化建設對經濟增長的貢獻率達到16%[9],在社會主義發展的初級階段,城鎮化是中國經濟取得高速增長的重要動力之一。蔡昉等學者的研究也證實了中國勞動力遷移的城鎮化對經濟增長的推動作用,但他們認為世界銀行低估了中國城鎮化的作用程度,他們的測度結果比世界銀行高出4.2%[10]。

在經濟增長的過程中,是否城鎮化率越高越好,最優的城鎮化建設水平是否存在?大量學者對最優城鎮化率的衡量標準進行分析,其中,Henderson的結論表明,最優城鎮化率是指能實現經濟增長率最大化時的狀態[4],隨著經濟增長水平的不斷發展,最優的城鎮化率隨之變動,經濟增長才是測度城鎮化建設合理與否的根本標準。

通過對現有文獻進行梳理,可以發現在經濟發展過程中,城鎮化率和建設質量成為各國經濟能否有效增長的重要動力之一,學者們對這一結論進行廣泛論證。但是,在發展程度存在較大差異的各國間,最優的城鎮化率如何確定?經濟增速持續下滑的新常態背景下,中國的城鎮化對經濟增長的影響處于何種階段?對上述問題,當前學者們的研究尚未作出系統性的解答,相關研究相對薄弱。基于這些問題,在已有研究的基礎上,本文立足于新常態下世界各國的經濟增長問題,以城鎮化對經濟增長率的影響程度為研究對象,通過國際面板數據進行實證研究,擬探究城鎮化建設的合理范圍及其對經濟增長的作用機制,并據此為中國的城鎮化建設和經濟增長提供經驗借鑒和政策建議。

二、城鎮化對經濟增長作用機制及研究假說

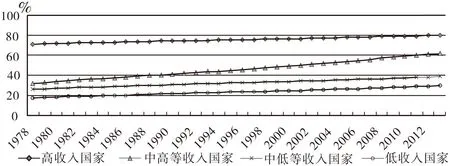

為直觀反應不同收入水平國家及中國的城鎮化發展差異,根據世界銀行的分類標準,本文選取了1978-2013年高收入國家、中高等收入國家、中低等收入國家及低收入國家的城鎮化率進行對比,如圖1所示。

圖1 1978-2013年不同收入水平國家的城鎮化水平發展趨勢對比

注:數據來源世界銀行WID數據庫。

通過對比,可以看出:(1)城鎮化水平與人均收入正相關。高收入國家城鎮化建設起步較早,1960年其平均城鎮化率已經超過60%,到1993年基本完成城鎮化。近年來,高收入國家的城鎮化建設一直保持較高水平,2013年均值達到80%。(2)中高等收入國家的城鎮化建設增速較快。中高等收入國家的城鎮化建設雖起步落后于高收入國家,但其增速較快,1978-2013年間年均增速達0.8%;相較于中高等收入國家的快速城鎮化而言,高收入國家、中低等收入國家和低收入國家的年均增速較慢,分別為0.2%、0.3%和0.4%。(3)不同收入水平的國家間城鎮化差距較大。在增速較慢的國家中,低收入國家的城鎮化率遠遠滯后,到2013年均城鎮化率不足30%,約相當于中低等收入國家1973年的平均水平,遠落后于高等收入國家。

雖然城鎮化建設模式及其對經濟增長的影響程度在不同國家間呈現出顯著的差異,但在城鄉二元經濟并存的社會結構下,由以農業為主的經濟向以非農業為主的經濟過渡是經濟社會發展到一定階段的必然趨勢,也是各國經濟增長過程中的共同經驗。因此,可以肯定地說,在社會發展尚不完善的情況下,經濟增長是伴隨著城鎮化的不斷推進而實現的,適度的推進城鎮化建設是經濟健康增長的重要條件。城鎮化建設對經濟增長的作用機制如下:

1. 要素的空間集聚效應。在城鄉兩部門經濟中,城鎮化的推進正是促進勞動力、土地、資本等資源由分散的農村部門向相對集中的城市部門集聚的過程,對經濟增長產生如下效應:(1)在勞動力資源集聚的過程中,城市部門中專業化的勞動力供給、產品供應鏈和經營管理體系逐漸形成,社會分工更加深化,勞動生產率提高;(2)城市部門中經濟活動過程所需承擔的交通運輸成本、管理成本和信息成本隨城市規模的擴大和城市人口的增加而減少,規模經濟得到較好發揮,要素集聚節約了生產成本,對經濟增長產生積極的正向效應;(3)此外,空間集聚使要素之間的競爭增強,為地區和企業創新的形成創造了良好環境,有利于打破壟斷,推動創新,形成新的經濟增長點。

2. 擴散效用。在佩魯(Francois Perroux)增長極理論中,城市增長極的形成對周圍地區的經濟增長產生外部性,這一乘數效應推動著整體經濟的增長[11]。繆爾達爾(Gurmar Myrdal)用擴散效應和回波效應來描述城市增長極的正、負向外部性,從而提出了發達地區與不發達地區并存的二元結構。當經濟中正向的擴散效應大于負向的回波效應時,地區經濟協調增長[12]。(1)人口向城鎮集聚推動了城市高新技術產業的發展,在技術專利和知識產權的保護下,技術創新的外溢性存在一定門檻;勞動人口在城鄉之間的流動為技術創新向農村滲透提供了媒介,大大節約了農村地區的研發成本和不確定性。(2)除了技術外溢外,城市規模及其經濟活動的擴張,也拉動了對農村地區的基礎設施建設的投資,為城鄉經濟的協調發展提供技術支持和物質保障。

但城鎮化對經濟增長的正向擴散效用是否居于主導地位,依賴于一定的經濟社會條件。當城鎮化建設滯后或超前于經濟增長時,因城市要素集聚程度較低或過度集聚將引發一系列社會問題,正向的擴散效應會被負向回波效應所掩蓋,拉美國家、印度等國家出現的城市資源緊張、環境污染、失業嚴重等城市病就是典型說明。

根據上述作用機制,提出以下理論假說:

假說1. 城鎮化對經濟增長的推動作用依賴于一定的經濟增長條件,存在門檻效應。

假說2. 城鎮化的過程也是勞動力、資本、土地等要素的空間集聚過程,資源合理流動和有效配置是促進經濟增長的重要實現途徑。

三、國際數據實證研究及結果分析

(一) 指標選取及變量說明

本文以經濟增長率為研究對象,對不同國家間的面板數據進行門檻效應估計。選取的指標如下:

1.因變量。選用年均GDP增長率(DGDP)來表示,通過當年的GDP增加值÷上年的GDP總值得到,用以反映了不同個體的經濟實力和增長速度。

2.主要關注變量。為反映城鎮化建設對經濟增長率的影響,本文將城市人口占比的城鎮化率(urb)確定為主要關注變量,用城鎮常住人口占總人口的比重來表示。

3.門檻變量。城鎮化對經濟增長的作用程度,受到經濟發展水平的影響,在經濟發展初級階段,城鎮化對經濟增長的刺激作用較為明顯;當經濟發展到高級階段時,城鎮化對經濟增長的刺激受阻。本文擬選用人均國民收入水平(GNI)為門檻變量。在數據收集和處理過程中,為剔除不同國家間匯率差異,選用購買力平價后的人均國民收入(PGNI),單位為國際元,并以1990年為基期進行處理。為了較少異方差的影響,采用對數形式(Lngni)。

4.控制變量。為充分體現城鎮化對經濟增長率的影響程度,需對其他影響因素進行控制,本文選取的控制變量包括:資本形成總額占GDP總值的比重(inv),以反映不同國家的資本積累程度;二三產業增加值占比(str),反映產業結構的變化,產業結構指標在一定程度上體現了不同國家的社會結構,也是資源配置的重要內容和體現;此外,對通貨膨脹率(rinf)、勞動參與率(lab)等指標進行控制。

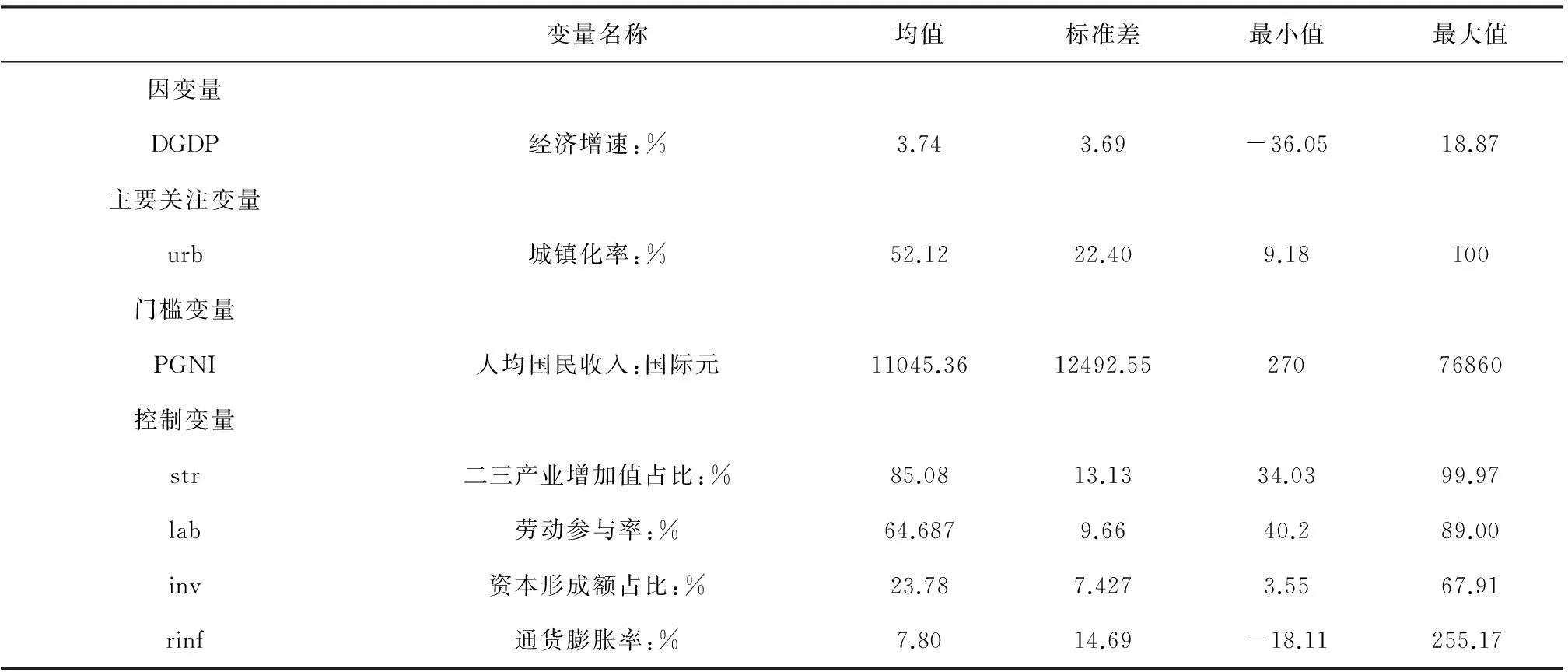

本文共選取1991-2013年間165個國家的數據,數據均來自世界銀行WID數據庫。在可獲得數據的基礎上,對異常值及缺漏值進行剔除,建立了平衡面板,最終有效樣本數為76個。各變量的統計特征及相關描述如表1所示。

表1 變量統計特征描述

(二) 模型的構建

為反映城鎮化水平對經濟增長率的影響,在上述指標選取的基礎上,將計量模型設定為:

DGDPit=μi+αXit+β1urbitm I(Lngniit≤γ1)+β2urbitI(γ1≤Lngniit≤γ2)+β3urbitI(Lngniit≥γ2)+εit

(1)

其中,i=1,2,…,N為個體變量,代表不同的國家;t=1990,1991,…,2013為時間變量;I(·)為指標函數,取值為0或1;xit為控制變量矩陣,包括資本形成額占比(invit)、二三產業增加值占比(strit)、勞動參與率(labit)和通貨膨脹率(rinfit);α、βi為待估參數,εit為隨機擾動項。

(三) 回歸結果及說明

1.門檻效應檢驗

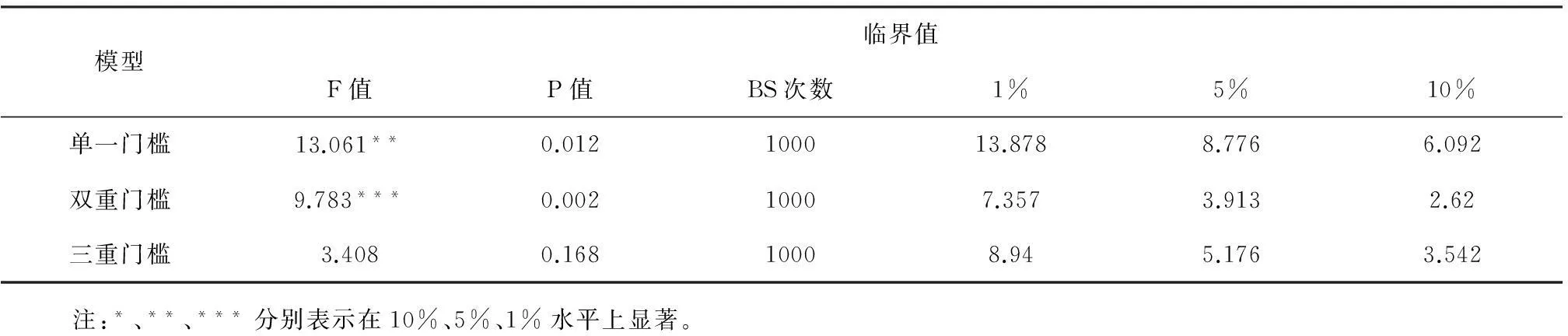

門檻效應的存在性及檢驗是門檻模型回歸的關鍵,若門檻變量不具有顯著性,門檻回歸也就失去了意義。為確定門檻的存在性,本文借鑒了Hansen[13]提出的樣本自抽樣(Bootstrap)檢驗方法,分別對單一門檻、雙重門檻和三重門檻進行1000次的自抽樣檢測,得到的F值、P值及相關臨界值見表2。

表2 門檻效果自抽樣檢驗

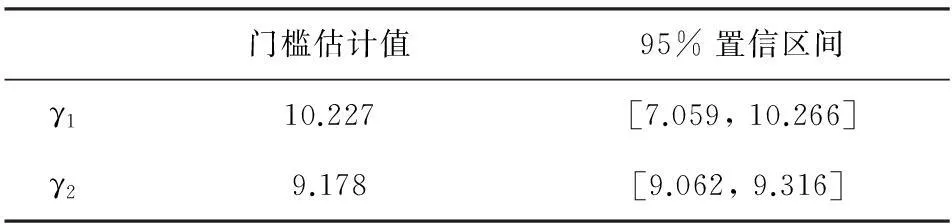

檢驗結果表明,模型存在顯著的門檻效應。雙重門檻模型的P值最小、顯著性最強,從而選用雙重門檻模型。同時,采用LR統計(likelihood ratio statistic)來對雙重門檻值進行估計,兩個門檻值的估計結果及95%的置信區間如表3所示。

在單一門檻測度中,當門檻值取9.178時,LR統計量取值最小;固定第一個門檻后,在10.227周圍似然比統計量出現低谷,在這里門檻值分別取9.178和10.227,且該門檻值均落在95%的置信區間內。

根據測度出的門檻值,將人均國民收入水平劃分為較低收入階段(Lngni≤9.178)、中等收入階段(9.178

2.回歸結果分析

表3 雙重門檻估計值及置信區間

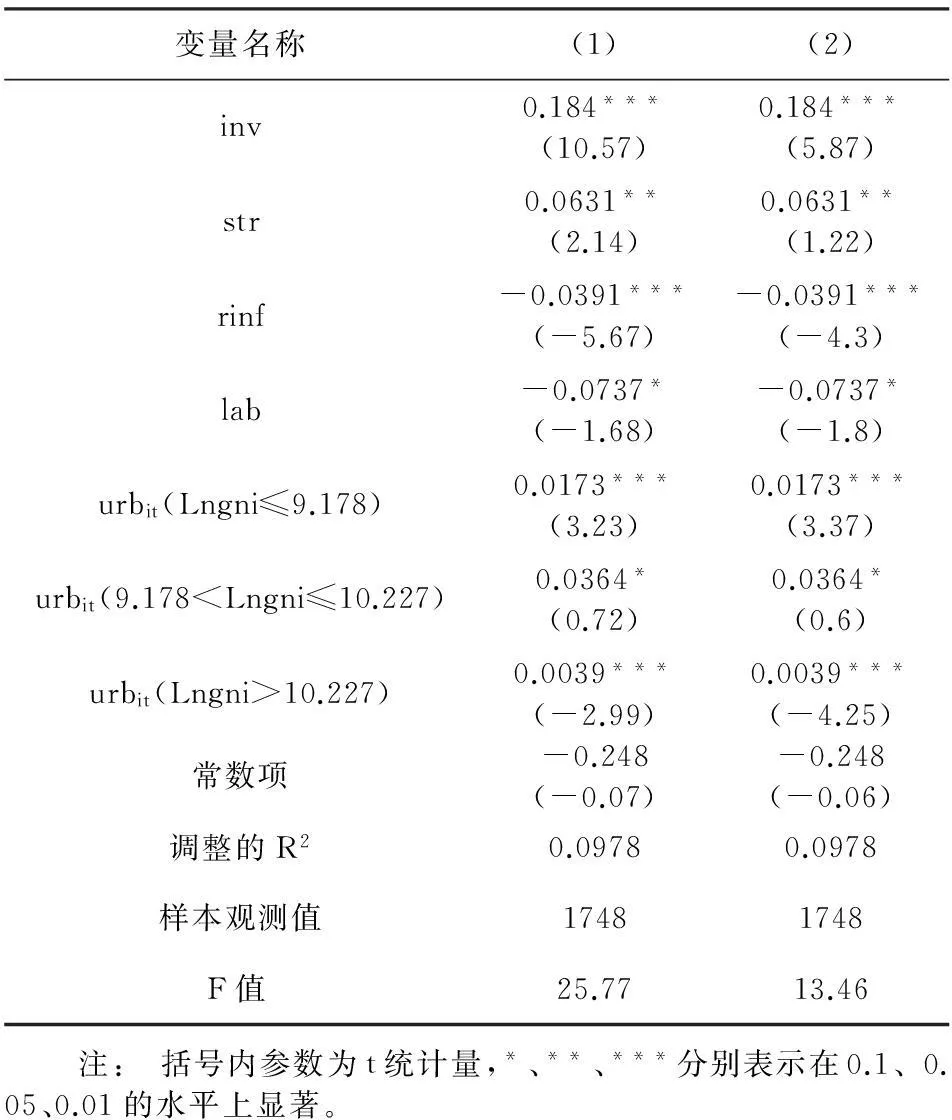

為體現不同國家之間的差異,計量回歸選用個體固定效應模型。為了減少異方差的影響,使結果更為穩健,在進行常規標準誤差回歸的基礎上,進行穩健標準誤差回歸,結果分別呈現在表4的列(1)和列(2)。對比發現,回歸結果穩健,主要關注變量和各控制變量均在不同程度下顯著,模型擬合良好。

表4 雙重門檻固定效應回歸結果

回歸結果表明:資本形成額占比(inv)對經濟增長率產生顯著的正向影響,資本形成占比每增加1%,將帶來經濟增速0.18%的增長。社會資本的空間集聚是實現資本形成的重要條件,城鎮化通過資本集聚的作用機制有效推動經濟增長,驗證了理論假說2。

二三產業增加值占比(str)的系數顯著為正,這表明二三產業發展帶來的產業結構優化升級是促進增長的重要動力機制之一。農村人口向城市轉移的城鎮化過程,也是勞動力資源向城鎮集聚的過程。二三產業的發展為農村轉移勞動力資源提供了就業崗位和相對較高的收入,二三產業增加值占比每提高1%,經濟增速將提高0.06%,這一結論也驗證了假說2的合理性。

在控制變量中,通貨膨脹率(rinf)的系數為-0.0391,且在1%的水平上顯著。在市場經濟的發展過程中,大宗商品的物價上漲使企業生產、運輸和經營成本增加,利潤降低。同時,日常消費支出的大幅上漲和貨幣貶值的出現也會引發銀行擠兌、市場搶購等社會問題,不利于經濟增長的實現。因此,通貨膨脹與經濟增長負相關,要將通貨膨脹控制在合理的范圍,維持市場物價穩定,避免通貨膨脹惡化。此外,勞動參與率(lab)的系數也顯著為負,這與預期有一定差異,其原因可能是勞動力參與市場活動的比重越高,表明信息化和智能化的普及程度越低,大量的生產仍依賴于人工勞動,從而不利于勞動生產率的提高和經濟的持續增長。

除上述控制變量的影響外,在不同的收入水平國家間,主要關注的變量urb的系數在不同收入水平下也呈現出較大的差異。當人均國民收入低于第一個門檻值9681.77國際元(Lngni<9.178)時,城鎮化率對GDP增長率的影響系數為0.0173,且在1%的水平上顯著,即在國民收入處于較低階段時,城鎮化大多是為滿足市場需求而興起和推進的,勞動力、資本、土地等要素的空間集聚和配置,解除了束縛生產力發展的各種生產關系,從而有利于形成新的生產、生活結構,促進了城市規模經濟的形成,對經濟增長產生積極作用。當人均國民收入處于兩個門檻值之間時,城鎮化率的影響系數增至最大,達到0.0364且顯著,是較低收入階段城鎮化率系數的2.1倍,這表明在第一階段發展的基礎上,人均收入有了較大提升,居民的消費需求日益增強,城鄉建設取得初步發展,集聚效應和擴散效應更容易得到發揮,城鎮化率每提高1%,經濟增速將增加0.0364%。當人均收入水平超過27639.47國際元(Lngni>10.227)時,國民收入跨過第二個門檻處于高收入階段,城鎮化率的影響系數顯著降至0.0039,僅占第二階段的影響程度的1/10,這表明當一國的人均收入處于較高水平時,追求人自由而全面的發展成為經濟增長和城鎮化建設的首要目標,人口空間集聚的傳統城鎮化建設模式加劇了城市資源緊缺問題。在發達國家的主要城市,大量人口選擇向城市近郊或周邊的農村遷移,“逆城市化”現象出現,人口集聚的城鎮化對經濟增長的推動程度微弱。上述結論表明,城鎮化率對經濟增長的推動作用具有明顯的門檻效應,拐點的出現依賴于人均國民收入水平,隨著收入水平的提高,人口集聚的城鎮化建設對經濟增長的推動作用呈倒“U”型結構,在一定程度上驗證了理論假說1。

四、中國城鎮化建設作用程度的國際比較

在不同收入國家平均數據對比研究的基礎上,本文將中國的城鎮化建設水平和人均收入狀況與不同收入水平國家的平均值進行比較,以明確我國當前城鎮化建設水平和作用程度所處的階段和狀況。

由于我國城鎮化建設起步較晚、基礎較差,雖然改革開放以來發展速度較快,但是總體城鎮化建設水平仍落后于中高等收入國家的平均水平,2013年中國常住人口城鎮率仍低于發達國家20世紀60年代時的平均水平。同時,中國特有的城鄉二元戶籍制度使城鎮化過程人為地分離為兩個階段:第一,以非農就業崗位的獲得為載體,實現農村人口向城鎮的空間轉移和聚集;第二,農村轉移人口的融合和市民化,包括遷移農民在城市定居,基本需求得到滿足;公平地享受與城鎮戶籍人口同等的社會保障和公共服務;通過獲得城市戶籍等途徑,實現身份認同等內容[14]。研究發現,大量農村人口遷移到城鎮后,難以獲得城鎮戶籍,成為城市農民工。據國家統計局數據,到2014年,全國的農民工數量增至2.73億人,且只有13%的農民工實現舉家搬遷,絕大多數的農民工只是在城鎮就業,無法享受城市公共服務,城市內部出現了農民工和市民并存的“新二元”結構[15]。

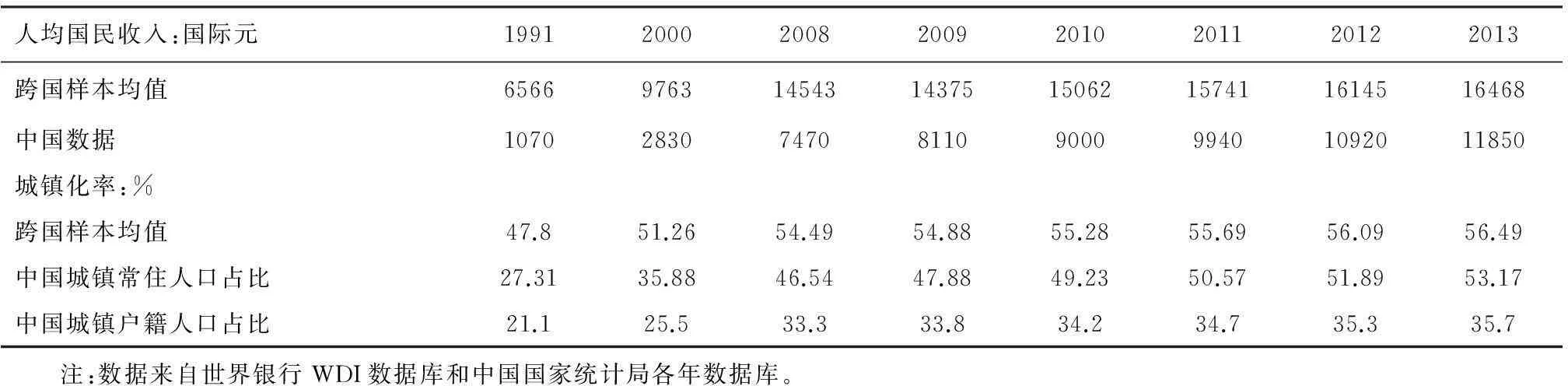

因此,對中國的城鎮化建設水平進行國際比較,需充分考慮到農民的遷移和市民化這兩方面的城鎮化建設指標。本文分別以城鎮常住人口占比和城鎮戶籍人口占比為例,借以體現我國的城鎮化建設數量和建設質量,并進行國際對比,結果詳見表5。

表5 1991~2013年我國人均國民收入與城鎮化率的國際比較

近年來中國的人均收入水平和城鎮化建設雖取得較快發展,但整體水平仍低于國際樣本平均值。1991年中國的人均國民收入為1070國際元,僅相當于世界平均值的16.3%,遠滯后于第一個門檻值;同時常住人口城鎮化率和戶籍人口城鎮化率水平較低,僅相當于世界平均水平的57%和44%,此時,自發性的城鎮化進程對經濟增長產生一定的正向推動作用,但這一作用程度受到經濟水平的限制。到2000年,跨國樣本的人均收入水平已經跨越了第一個門檻,我國的人均國民收入到2011年才首次超過第一個門檻值;同時,我國的常住城鎮人口占比超過了50%,達到世界平均值2000年時的水平,經濟社會結構發生重要轉變,城鎮經濟作為GDP增長主力的作用凸顯,城鎮化建設對經濟增長的影響系數不斷增大。到2013年,中國人均收入與世界平均值的差距逐漸縮小,增至11850國際元(Lngni=9.38),是1991年的11倍之多,但仍遠低于第二個門檻值。根據諾瑟姆S型曲線,隨著城市經濟的迅速擴張和二三產業的發展,中國當前的常住人口城鎮化建設正處于增長較快的加速階段,人口要素的空間集聚對經濟增長的推動作用日益增強。

相較于城鎮常住人口占比而言,代表中國城鎮化建設質量的戶籍人口城鎮化率明顯滯后。近年來,農村遷移人口獲得城鎮戶籍的比重較低,2013年城市戶籍人口率僅達35.7%,遠低于樣本國家平均值,接近18%的遷移農民未實現市民化,社會認可度較低。到2014年,未實現市民化的農民工人數上升至2.73億,與世界平均水平相比,我國戶籍人口城鎮化的滯后性更為顯著,僅相當于世界平均城鎮化水平的63%,城鎮化建設質量不高成為制約經濟增長的重要瓶頸。

當前,我國的收入水平處于兩個門檻值之間,提高城鎮化建設水平是新常態下經濟增長的重要動力機制之一。在城鎮化的建設構成中,我國的城鎮化建設數量和建設質量明顯滯后于世界平均水平,但戶籍人口城鎮化建設的滯后性尤為顯著,因此,發揮我國城鎮化建設對經濟增長積極作用,關鍵在于推動城鎮化建設數量的同時,更加關注戶籍人口城鎮化水平的提高。

五、結論與啟示

在全球經濟持續發展的過程中,城鎮化這一階段性建設伴隨著工業化的興起而產生并獲得較快發展。在城鎮化建設過程中,政府和市場力量在不同體質、發展水平的國家中不同程度地發揮作用,為勞動力、資本、土地等資源在城鄉之間有序流動和配置創造條件,從而推動經濟發展和社會結構優化。提高城鎮化建設質量成為當前發展中國家面臨的共同難題。

基于此,本文以跨國面板數據為基礎,以城鎮化建設對經濟增長的作用機制為研究對象進行實證研究,結果表明:(1)城鎮化在促進勞動力、資本、土地等要素空間集聚和優化配置的同時,其作用機制受到經濟發展水平的限制,城鎮化建設只有與國民收入水平相適應時,其積極作用才能有效發揮,超前或滯后的城鎮化都不利于經濟增長。(2)城鎮化的作用機制不僅取決于人均收入,還依賴于一定條件的產業結構和投資環境,資本積累、產業結構優化升級等因素對經濟增長產生積極的正向效應。

改革開放以來,中國的人均收入取得了較快增長,但中國經濟仍處于社會主義初級的基本國情沒有變,人均收入水平較低的基本事實沒有變,城鎮化建設數量和質量有待提高的重要任務沒有變。世界各國的城鎮化建設經驗為中國尋找新的經濟增長點提供了良好的借鑒。在經濟增速逐漸放緩的新常態下,促進城鎮化建設,有效發揮城鄉要素合理配置對經濟增長的刺激作用以形成新的增長動力是當前建設的關鍵。上述結論,本文針對中國的城鎮化建設和經濟增長提出如下政策建議:(1)要不斷深化改革,通過初次分配和再分配逐漸提高居民收入,加強對農民創業的政策支持,尤其是對貧困地區的農民,建立相應的政府服務平臺,逐步縮小城鄉差距,推動城鄉經濟協調發展。(2)實現經濟持續、有效增長是一項系統性的工程,在城鎮化的建設過程中,要不斷創新金融體制,優化投資環境,鼓勵資本形成,以實現經濟有序增長。(3)農村人口向城鎮集聚的過程在很大程度上反映了農業部門向非農產業的轉化,在此過程中,要注重發揮農民優勢,大力發展農產品深加工,促進農業產業化經營。(4)推動戶籍制度及公共服務制度改革,逐步消除農民工與市民之間的政策限制,分層次推動遷移農民市民化,提高城鎮化建設質量。

[1]Gallup J L, Sachs J D, Mellinger A D. Geography and economic development[J]. International Regional Science Review, 1999, 22(2): 179-232.

[2]Venables A J. Equilibrium locations of vertically linked industries[J]. International Economic Review, 1996, 37(2): 341-359.

[3]Borjas G J, Bratsberg B. Who leaves? The outmigration of the foreign-born[J]. The Review of Economics and Statistics, 1996, 78: 165-176.

[4]Henderson J V. Urbanization economic geography and growth[M]. Providence: Brown University, 2003.

[5]王曦,陳中飛.中國城鎮化水平的決定因素:基于國際經驗[J].世界經濟,2015(6):167-192.

[6]費孝通.論中國小城鎮的發展[J].中國農村經濟,1996(3):3-10.

[7]高佩義.中外城市化比較研究[M].天津:南開大學出版社,1990:7-37.

[8]O'Neill B C, Ren Xiaolin, Jiang Leiwen, Dalton M. The effect of urbanization on energy use in India and China in the iPETS model[J]. Energy Economics, 2012, 34: 339-345.

[9]World Bank Group. World bank development report 1996[M]. New York:Oxford University Press, 1996.

[10]蔡昉,王德文.中國經濟增長的可持續性與勞動貢獻[J].經濟研究,1999(10):62-68.

[11]安虎森.增長極理論評述[J].南開經濟研究,1997(1):31-37.

[12]韓紀江,郭熙保.擴散——回波效應的研究脈絡及其新進展[J].經濟學動態,2014(2):117-125.

[13]Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93: 345-368.

[14]孔艷芳.房價、消費能力與人口城鎮化缺口研究[J].中國人口科學,2015(5):33-44.

[15]顧海英,史清華,程英,單文豪.現階段“新二元結構”問題緩解的制度與政策——基于上海外來農民工的調研[J].管理世界,2011(11):55-65.

責任編輯、校對:李斌泉

2016-03-11

本文是國家自然科學基金項目“新型城鎮化進程中農村轉移勞動力自我雇傭與市民化互動機制研究”(71473135)的階段性成果。

孔艷芳(1986-),女,山西省太谷縣人,山東財經大學經濟學院講師,經濟學博士,研究方向:中國的城鎮化建設與經濟增長;平萍(1984-),女,天津市人,南開大學經濟學院博士研究生,研究方向:城鄉收入分配與經濟增長。

A

1002-2848-2016(04)-0082-07