固定旋律變奏曲式的教學與分析

——以格林卡《波斯人合唱》為例

潘青峰(湘南學院音樂學院,湖南 郴州 423000)

固定旋律變奏曲式的教學與分析

——以格林卡《波斯人合唱》為例

潘青峰

(湘南學院音樂學院,湖南 郴州 423000)

通過對固定旋律變奏曲式結構特點的學習,使學生能夠正確的分析固定旋律變奏曲式,本文對在教學中如何對固定旋律變奏曲式作品進行分析進行梳理,從曲式、和聲、旋律特點等方面對格林卡《波斯人合唱》作音樂分析,進一步認識固定旋律變奏曲式結構特點和格林卡的創作思想及其作曲技法。

變奏曲式;固定旋律變奏曲式 ;教學與分析

變奏曲式由音樂主題完整陳述及其后的若干次變奏重復所構成的曲式結構。變奏曲式中最初陳述的是變奏曲式的主題,其后的若干次變化為主題的變奏,變奏的次數在數量上沒有一定的要求。在于它對深入開發原始主題的各種潛力具有積極的意義。變奏曲式的興起又與器樂演奏技術的發展、以及人們對展示演奏技術和藝術表現力等需求,有著最直接的關系。變奏曲式的主要類型分為固定基礎變奏和主題變奏兩類。

一、固定旋律變奏曲式的教學

固定旋律變奏屬于固定基礎變奏的類別,以固定低音為基礎的變奏形式在19世紀以后有了創造性的發展,因而產生了各種新型的、獨特的變奏形式,其中有兩種比較典型:

1.以固定旋律為基礎,貫穿著力度發展的變奏形式

2.以分節歌性質的“固定旋律”變奏曲

固定旋律變奏旋律固定不變循環反復,音樂結構的其他方面包括和聲、低音、音型織體、配器、調性等,都可以作多樣化的變奏。它不變的元素是旋律,固定旋律變奏主題常具備小型曲式結構特征。

固定旋律變奏又叫固定高音變奏,這種稱呼首先是為了與固定低音變奏相區別。此外,也因為大多數歌曲的旋律出現在高音位置。固定旋律變奏,常伴隨著力度的逐漸增強,樂器(或聲部)的逐漸增多,音區的逐漸擴大,速度的逐漸加快,來表現狂烈的舞蹈或戲劇性場面。

固定旋律變奏的出現與民族樂派的興起有直接關系。如民間的分節歌,歌詞的段數經常較多,特別是那些帶有敘事性內容的分節歌,歌詞情節的變化也可能比較大,如果完全采用單純反復的方式演唱,音樂可能變得乏味,如果讓這些分節歌在保持原民歌旋律不變的基礎上,通過其它聲部寫出各種不同情緒的音樂背景,這樣,變奏原則就浮現出來了。它們就是最初的固定旋律變奏,所以有人又將這類變奏稱作聲樂變奏。當然,在固定旋律變奏的成熟時期,這種變奏形式也常常使用在合唱或脫離歌詞的純器樂曲中,并特別為那些舍不得肢解民間音樂主題、或著意追求民間音樂風格的民族樂派音樂家們所喜愛和經常應用。

二、格林卡《波斯人合唱》教學分析

這是歌劇《魯斯蘭與柳德米拉》中的選曲,講述了一個有關基輔大公的女兒柳德米拉被妖魔掠去,騎士魯斯蘭歷盡艱險將她救出,并娶為愛妻的故事。《波斯人合唱》情節是魯斯蘭在營救劉德米拉的途中,海妖奈娜用幻術變出一群波斯美女,企圖以此來迷惑魯斯蘭,使他忘卻柳德米拉。

《波斯人合唱》是一首用固定高音旋律變奏創作的女聲合唱曲,它抒情而又充滿了異國情調。樂曲包括有主題和它的四次變奏。

(一)曲式結構分析

(二)作品教學分析

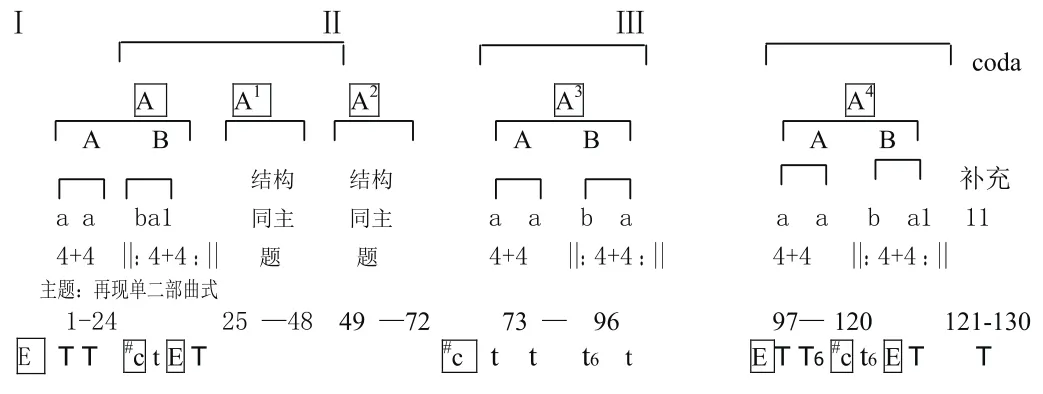

此曲為固定旋律的變奏曲,E 大調、2/4拍、中速。固定低音循環反復5次,變奏4次。整個合唱可以分為三部分。

第一部分(1- 72小節):E 大調,主題及變奏一、二。

主題(1- 24小節)為再現單二部曲式:

A 段:由a、a兩句構成,4+4的方整性結構E大調,兩句為重復關系,也可看為一句,終止在E大調主和弦。

B 段:由b、a1兩句構成,4+4的方整性結構,第一句在#c小調上,終止在主和弦。第二句再現句回到E大調,終止在E大調主和弦。之后,樂隊間奏采用第一句b開始句#c小調,歌聲則重復第二句回E大調,相當于第二樂段自行反復一次,基本曲式不變。器樂部分由弦樂組加弱音器演奏,歌聲浮動在中音區,充滿了委婉的東方旋律特點和朦朧的音色。

變奏一(25- 48小節):

旋律聲部固定不變,曲式結構為再現單二部曲式,和聲調性沒變,歌聲力度略增,樂隊變奏改由木管組用中音區高音區伴奏,織體活潑輕快,這新的音色和織體都近一步描述著波斯美女殷勤的召喚和接待。

變奏二(49- 72小節):

聲樂旋律固定,曲式結構為再現單二部曲式,和聲調性沒變,器樂變奏采用了木管加弦樂的音色,在輕盈的舞蹈和聲織體伴奏下,弦樂撥奏,中提琴象催眠曲般地吟唱,高聲部的獨奏長笛則作

華彩性裝飾演奏,大提琴演奏旋律。它使人聯想到妖艷女郎的婀娜舞姿或波斯香爐中的裊裊香煙。

第二部分:變奏三(73- 96小節),#c小調,曲式結構為再現單二部曲式,改用#c小調的和聲來為E 大調的歌聲伴奏,這一小調式的應用在主題的第三句中就早有過暗示和準備,低聲部還出現了神秘的固定低音,由騷動不安的圍繞#C音及其上下小二度裝飾的三連音持續,暗示著某種不祥之兆。從主題的原始陳述到變奏Ⅱ,聲樂與器樂部分都統一在E大調,所以它們相當于音樂的第一大部分。變奏三,因為器樂部分卻出現了調性、調式對比和戲劇性的神秘低音等,使它產生了新的、對比性中部的結構功能。

第三部分:變奏四(97—120),回到E大調,曲式結構為再現單二部曲式。歌聲再現第一段歌詞,即主題作原始陳述時的歌詞,樂隊的和聲、調性也轉回到了開始的E大調,弦樂音色再現,只是低音變得更陰沉,因此,變奏Ⅳ已類似于復三部曲式的再現部,在變奏曲的結構分組中,起著再現功能作用。

由于情節需要,后補充(121-130):10小節,奈娜的宣敘性演唱也疊入其中,隨著法國號的出現,歌聲漸漸變得斷斷續續,最后終止在E大調主和弦,終于化作尾聲消逝,整曲具有復三部性的特點。

[1]李吉提.曲式與作品分析[M].北京:中央民族大學出版社,2008(3).

[2]范乃信.曲式精要[M].北京:中央音樂學院出版社,2008(3).

潘青峰,湖南郴州湘南學院音樂學院講師,研究方向:音樂作曲技術理論和古典吉他教學。