舊上海金融巨子陳光甫

◎ 陶詩秀

舊上海金融巨子陳光甫

◎ 陶詩秀

上海商業儲蓄銀行(以下簡稱“上海銀行”),原是本世紀初上海最小的一家私營銀行,僅有資本7萬銀元(名義上是10萬),股東7人,辦事人員7人,還不及一家稍大些的錢莊,時人戲之為“小小銀行”。然而經過22年的發奮努力,到了抗戰前夕的1937年6月底,上海銀行已一躍成為一家聲譽卓著的大銀行。擁有資本500萬元;存款總額接近2億元,約占全國私營銀行存款總額的10%;分支行處80余處,最多時達110處,遍及全國各大、中城市;職員2775人。在民族資本銀行中處于遙遙領先的地位,在國外也頗著信譽。上海銀行發展到如此規模,與創辦人、總經理陳光甫密不可分。

含辛茹苦,躋身上流

陳光甫,名輝德,江蘇鎮江人。1881年12月17日出生于一個小商人家庭。1892年年僅11歲的陳光甫經人介紹進了祥源報關行當學徒,一干就是7年,學到了不少中國商業的基本知識,英語也有了相當基礎。1899年,他考入郵局當了職員。1902年,轉入漢陽兵工廠,專任英文翻譯。就在這時,他結識了在漢口日本正金銀行當買辦的景維行。景維行十分欣賞陳光甫的勤奮踏實,與之過從甚密。不久,景維行索興將陳光甫招為東床。這樁婚姻是陳光甫一生事業的重要契機。

1903年,清政府決定參加在美國圣路易斯舉行的國際博覽會。陳光甫通過岳父景維行與湖廣總督端方的關系,得以作為湖廣參加博覽會代表團的隨員,在美國工作了8個月。博覽會結束后,陳光甫取得官費津貼在美留學。從1904年起,陳光甫先后在衣阿華州印第安諾的辛普森大學和俄亥俄州的美以美會大學學習。1906年進費城賓夕法尼亞大學沃頓財經商業學院專攻經濟學。1910年獲商學士學位,同年回國。此時,恰逢端方組織南洋勸業會,陳光甫被任命為外事科長。不久,陳光甫辭去外事科長,擔任了江蘇巡撫程德全的幕僚。

創辦私營銀行

1911年,辛亥革命發生,江蘇都督程德全委任陳光甫為江蘇財政司司長。這年12月,程德全又委任陳光甫為江蘇銀行經理。江蘇銀行為省金融機關,由裕蘇官銀局改組而成。陳光甫根據自己在美國學到的金融管理理論,反對把銀行作為政府機關的工具,而認為既然是銀行就應當有相當的獨立性。他把銀行由當時省府所在地的蘇州遷到上海,使之處于金融中心;放棄發行紙幣權,以拒絕當局任意向銀行索取;推行儲蓄業務,設立貨棧,創辦貨物抵押貸款業務;公開帳目,增強銀行對社會的信譽等等。可是,江蘇銀行畢竟是官辦銀行,經理必須聽命于政府。所以陳光甫任職不到2年,因拒絕向都督府和省財政廳抄報銀行存戶名單,而被免職。

陳光甫被免職后,便依靠岳父家的資財并充分利用自己在社會上的各種關系,聯合曾任信義洋行買辦的莊得之等人,于1915年6月3日正式創辦了“上海商業儲蓄銀行”。自從1915年4月17日第一屆董事會推定莊得之為總董事(后改稱董事長)、陳光甫為總經理后,上海銀行的一切行政和業務大權就始終掌握在他們兩人手中,特別是陳光甫的手中。上海銀行的興盛與陳光甫的名字也就緊緊連在一起。

人爭近利,我圖遠功;人嫌細微,我寧繁瑣

上海銀行創辦之初,正值第一次世界大戰。帝圍主義雖暫時忙于大戰,但上海的金融市場仍控制在帝國主義之手。當時在上海租界內的外商銀行計有19家,不僅資本雄厚,能自由發行紙幣,而且還享有掌管中國的關稅收入等特權,控制著中國的進出口貿易。本國各公私銀行在上海的分行、總行計有11家,其中以鹽業銀行資本最雄厚,有195萬元,是陳光甫上海銀行的27.8倍。就是資本最少的中華商業儲蓄銀行也有25萬元,將近上海銀行的3.6倍。至于上海的錢莊歷史就更悠久了,且一向以經營存放款業務為主,資本也都比上海銀行雄厚。所以,上海銀行創辦初期被金融界戲稱為“小小銀行”也就不足為奇了。

為了闖出一條生路,陳光甫提出了“人爭近利,我圖遠功;人嫌細微,我寧繁瑣”的經營方針。他規定儲蓄存款,1元即可開戶。還特意做了許多儲蓄盒贈送顧客,鼓勵人們把節省下來銅元、角子投入儲蓄盒,積滿1元即可存進上海銀行。此舉傳出后,雖為同行訕笑,他卻不改初衷。一次,一家錢莊以100元大洋要求開100張存折,意在譏諷。陳光甫不以為意,反叮囑柜面辦事職員熱情接待,照辦不誤。此事傳開,轟動全上海,那家錢莊譏諷不成,反替上海銀行作了一次義務宣傳。許多普通勞力者家庭紛紛涌向上海銀行。為了進一步招徠顧客,吸收社會的閑散資金,陳光甫于1917年設立儲蓄專部,組織“儲蓄協贊會”,在社會上廣泛宣傳上海銀行的儲蓄業務,并且開創了多種多樣的儲蓄:活期、定期、零存整取、整存零取。還在學校中開辦學生儲蓄、教育儲蓄,在居民中開辦嬰兒儲蓄,在機關商號中開辦節儉儲蓄、養老儲蓄、禮券儲蓄等等。經過努力,業務發展迅速,1933年儲蓄存款達3300萬元,超過實力雄厚的金城銀行,在全國商業銀行中名列榜首。到1936年底,已擁有儲戶15.7萬戶,其中有不少是10年以上的老儲戶,儲蓄存款達3800萬元。它的成功,使原來不屑于接受小額存款的銀行都起而仿效,甚至一些大銀行也競相提倡這種業務了。

顧客是衣食父母

陳光甫在外國銀行和本國錢莊的夾縫中求生存的一個重要手段,就是以優質服務博取社會人士的信任。這也是他貫徹經營方針所不可缺少的措施與內容。他有一段話頗能說明這一問題:“一行之成敗,實全系于辦理手續人員之是否優良。行員服務顧客,必先和顏悅色,方能博其同情,否則稍有不當,或盛氣,或慢客,均可使顧客裹足不前而視本行為畏途”。因此,他要求行員在營業上的每一個環節都“務求顧客之歡心,博社會之好感”。為此,他提出“顧客是衣食父母”口號,規定銀行全體人員必須要儀容整潔、態度和藹、服務周到、提高工作效率、縮短顧客等候時間,營業時間不許閑話、吸煙、閱報。某次,銀行一工友阻止一位衣著平常的顧客參觀營業廳的保管箱,當陳光甫得知后,立即派員前去向這位顧客道歉。他不僅要求全體職員必須做到上述規定,而且對營業廳的設計、窗口的設置、工作程序的改進,以及記帳、登折等,無一不從方便顧客著想。他提倡銀行的各級職員,如經副襄理、各業務部主任在營業廳辦公,以便于與顧客接觸、交談,聽取意見,改進銀行工作。上海徐匯分行的經理辦公桌就設置在柜臺外面,辦公桌三面圍以座位,呈馬蹄形。經理辦公桌上置一標牌,和其他職員一樣,上面寫清職務、姓名。這樣,顧客就可以隨便找經理談話或洽談業務,經理也可隨時發現銀行職員工作上的不足,還可借機給顧客以業務指導,擴大銀行影響。在上海淮海路分行還創辦“夜金庫”,各商店可將夜間營業收入的現金封好存入“夜金庫”,銀行次日晨再登記入帳。這就解決了商店夜間保存大量現款的不便。

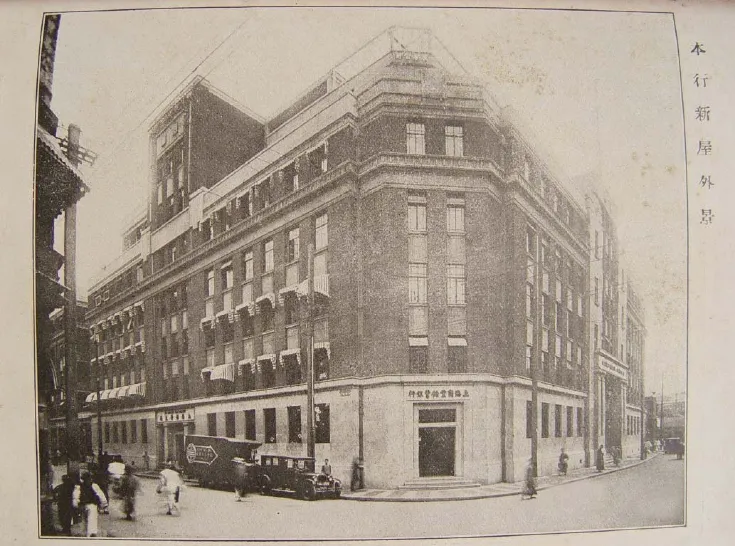

陳光甫認為:“我行往來多系中下層小戶,如果銀行搞得太闊氣,小額儲戶就不敢上門了”。30年代初,上海銀行雖早已擠入大銀行之列,但營業用房仍是最初開業時用的簡陋房屋,只不過加以擴充而已。至于總行大廈在30年代初期修建時,建筑也是十分簡樸的,兩層以上均用清水紅磚墻面,這在全國各大銀行中確屬少見。其設在各地的分支機構亦本著簡樸實用的原則,避免豪華。

有人才,雖衰必盛;無人才,雖盛必衰

陳光甫從切身利益出發,十分重視于發展其金融事業有用的各種人才。他認為人才是企業興衰的關鍵,“有人才,雖衰必盛;無人才,雖盛必衰”。正是基于這一卓見,上海銀行創辦初期,陳光甫便把具有專門業務知識的楊敦甫、楊介眉、朱成章請來擔任副總經理,又從他曾主持過的江蘇銀行中挑選了一批干練人員,充實到上海銀行,形成了一個比較得力的班底。為了網羅和留住人才,陳光甫在上海銀行實行優厚的工資制度。工資最低一級為50元(試用人員最低一級為30元),是上海男工平均月工資的2.9倍(以1929年計,上海男工平均月工資為17.52元)。職員最高工資為380元,一些專門特聘的人才工資甚至高于總經理工資。年終還發放相當于本人月工資2倍的獎金。

除了通過優厚的工資延攬人才外,陳光甫還十分注意培養人才。上海銀行自1915年開業起,就始終堅持從盈余中提成行員訓練經費。以后又建立選拔高級管理人員出國考察以及選派有培養前途的青年行員去國外大銀行實習,接受專業訓練的制度。1920年,陳光甫開辦了銀行實習學校,培訓新入行的練習生。1929年改為銀行傳習所,招收高中畢業生和大學預科畢業生入所學習,學習結束后入行工作。1931年改為銀行訓練班,到1937年,共畢業278人,其中不少人后來擔任了銀行的要職。為了提高行員的素質,陳光甫創辦了一個藏書幾萬冊的“海光西方思想圖書館”,供行員學習之用。還創辦了內部刊物《海光》月刊,鼓勵行員撰文立說。陳光甫還時常不定期的聘請國內外的專家學者來行講學,或為銀行高級職員作專題演講。抗戰前,作家老舍寫了篇短文《取款》,諷刺銀行的官僚作風。陳光甫讀到后便指示翻印,讓全行職員人手一份,引以為戒。還撥款數萬元資助行員撰寫金融方面的專著。陳光甫確是當時上海金融界為培養人才最不惜工本的。他自己說:“育才計劃,關系我行生命前途,我行宜應認為當前第一要務。”

由于他把人才看作是銀行興盛的關鍵,故特別強調“不論何人,茍有優秀之才能,必予以相當之地位”。對于親戚故舊的子弟與常人均一視同仁,不給特殊照顧,無真才實學,堅持不予重用。每逢星期四,陳光甫就邀集一部分職員在銀行聚餐,人事部門則根據被邀請的名單事先把約請的職員情況向陳一一介紹,席間,陳光甫就通過自由交談發現、選拔人才。

服務社會,輔助工商實業,抵制國際經濟侵略

陳光甫不僅是一位事業心強的金融家,也是一位有著愛國心的民族資本家。他生于清朝末年,創業于北洋軍閥袁世凱統治時期,深感國際資本主義對中國的經濟侵略。上海銀行一創辦,就鮮明地提出了“服務社會,輔助工商實業,抵制國際經濟侵略”的口號,做為上海銀行的指導思想和行訓。他把這一口號印在記帳憑單和對外單據上面,在每個行員辦公桌的玻璃臺板下都壓有行訓,以使全體行員牢記和遵守。

在“服務社會,輔助工商實業,抵制國際經濟侵略”思想的指導下,陳光甫決心打破外商銀行壟斷外匯業務的局面,率先于1918年在上海銀行創辦了國外匯兌處,開辦外匯業務。上海銀行資金薄弱,開辦外匯業務,頗多困難,為了打開局面,他不惜以重金聘請了一位德國銀行專家擔任國外匯兌處顧問。又多次選派行員赴英美各國學習、考察外匯業務,并與英美等國的銀行訂立互相代理業務合約或協議。到1929,上海銀行的通匯處遍布于國外許多重要都市、商埠,成為我國私營銀行辦理外匯的先驅,在國際上取得了信譽。后來隨著業務的擴展,上海總行的國外匯兌處改為國外部,除經營出口押匯、吸收僑匯、發行旅行匯信等業務外,還辦理外幣存放、放款業務。1941年,當國民黨政府建立中美英外匯平準基金委員會時,上海銀行以其在國際上的影響被指定為經理外匯特許銀行。

在“輔助工商實業”方面,上海銀行在抗日戰爭之前確實辦了不少實事。例如1936年,上海銀行向民族工業放款3800萬元,到抗戰前,放款最高時總額達14000余萬元,戶數2000余戶,其中較大的民族工業有200多家,金額4200多萬元。30年代,上海銀行對民族工業的放款在全部放款中的比重一直在l/3左右。這在一般商業銀行中是比較突出的。同時期的中國銀行僅占12%,金城銀行只占25%左右。對國內的農業放款,1935年是600萬元。這個數目對廣大農村說來不算大,但終比那些從事公債投機的銀行要高尚得多。1934年,榮氏兄弟以申新第七紗廠作抵押,向匯豐銀行貸款百萬元。因債務太多,到期時無法償還。英國匯豐銀行原本就把申新看成一塊肥肉,希望申新紗廠破產,從而借機收購吞并。榮氏兄弟非常著急。危難之際,陳光甫挺身而出,聯合幾家華商銀行組成銀團,以申新紗廠的資產做抵押,繼續放款,清償了匯豐銀行的債務,幫助申新七廠度過了一次最嚴重的危機。

陳光普(1881~1976)一生的主要業績是:創辦現代中國經營最成功的銀行——上海商業儲蓄銀行和現代中國最大的旅游企業——中國旅行社。他確立了服務社會、誠信為本的企業經營理念和先進的企業管理方法。雖然他的“理想”受到很多阻挫,但他一直保持相對的獨立性和清醒的頭腦,始終堅持自己的經營理念。