媒介傳播與社會抗?fàn)幍年P(guān)系模式:基于中國情境的分析*

王 斌 胡周萌

(中國人民大學(xué)新聞學(xué)院,北京100872)

?

媒介傳播與社會抗?fàn)幍年P(guān)系模式:基于中國情境的分析*

王斌胡周萌

(中國人民大學(xué)新聞學(xué)院,北京100872)

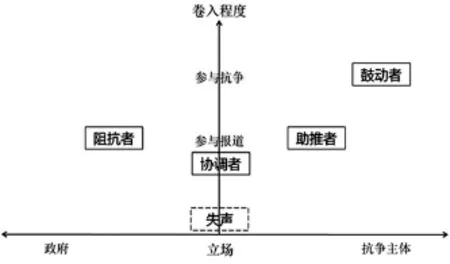

中國的社會抗?fàn)幃a(chǎn)生于具體的歷史現(xiàn)實(shí)情境中,與鑲嵌在特定社會結(jié)構(gòu)里的大眾媒介共同作用,呈現(xiàn)出復(fù)雜的關(guān)系圖景。本文扎根于中國社會現(xiàn)實(shí),從縱向視角梳理了媒介技術(shù)發(fā)展與媒介形態(tài)演進(jìn)對社會抗?fàn)幍挠绊懀治隽诵旅襟w時(shí)代社會抗?fàn)幒蛡髅降年P(guān)系。作者提出媒介體制、媒介機(jī)構(gòu)運(yùn)作規(guī)律和媒體從業(yè)者、抗?fàn)幹黧w的社會資本和抗?fàn)幉呗赃@三類因素影響著媒介在中國社會抗?fàn)幨录械淖饔谩1疚母鶕?jù)媒體立場和卷入程度兩個(gè)維度將傳統(tǒng)媒體在社會抗?fàn)幨录械慕巧珰w為四類:鼓動者、助推者、協(xié)調(diào)者和阻抗者,進(jìn)而提出傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體在抗?fàn)幨录械娜N話語互動關(guān)系:傳統(tǒng)媒體主導(dǎo)輿論、傳統(tǒng)媒體與網(wǎng)絡(luò)媒體共同主導(dǎo)輿論、網(wǎng)絡(luò)媒體主導(dǎo)輿論。

社會抗?fàn)帲换ヂ?lián)網(wǎng);動員;輿論

當(dāng)前中國正處在社會發(fā)展的矛盾凸顯期,近年來社會沖突不斷上演,社會抗?fàn)幨录l繁并引發(fā)輿論沸點(diǎn),雖然在空間上涉及的地域分散,但在時(shí)間上呈現(xiàn)高頻次、集中爆發(fā)的趨勢。這些社會抗?fàn)幣c西方社會的新社會運(yùn)動相比具有明顯的混雜性:一方面,中國的社會抗?fàn)巹右蛳鄬窒蓿啾憩F(xiàn)為對特定利益的訴求,受損-反抗成為基本的模式;另一個(gè)方面,抗?fàn)幹黧w卻隨著時(shí)間推移發(fā)生勾連和擴(kuò)散,信息和情緒在社會階層間廣泛共振。在整個(gè)社會的利益分配制度和協(xié)商制度尚未轉(zhuǎn)型穩(wěn)定以前,媒介對中國的社會抗?fàn)幨录哂歇?dú)特的中介化作用,成為社會行動者進(jìn)行話語博弈的主要空間。本文旨在集中探討媒介傳播與中國社會抗?fàn)幎叩年P(guān)系,厘清其作用機(jī)制和邊界條件。

一、中國社會抗?fàn)幹械拿浇樽饔脠鲇?/h2>

在西方社會運(yùn)動理論中,媒介常常以動員輿論的工具性的角色出現(xiàn)。媒體通過刺激共同利益,建構(gòu)集體認(rèn)同,投射運(yùn)動情緒,為社會運(yùn)動爭取外界的認(rèn)可和支持。[1]社會運(yùn)動與大眾媒體間存在著依賴關(guān)系。社會運(yùn)動需要媒體保持關(guān)注度,提供偏向性的報(bào)道框架,媒體則需要社會運(yùn)動為其創(chuàng)造戲劇和沖突。[2]在這些研究中,媒體主要作為可以被動用的“資源”出現(xiàn),而對媒體資源的局限性以及媒體自身的內(nèi)部差異關(guān)注不夠。在中國情境中考察媒體與社會抗?fàn)幍年P(guān)系,還需著重考量媒體發(fā)揮作用的背景因素。基于中國的政治結(jié)構(gòu)和社會權(quán)力關(guān)系,媒介體制在很大程度上規(guī)定著媒體從業(yè)者的行為,而抗?fàn)幹黧w的社會資本則在很大程度上決定了抗?fàn)幮袆釉诿襟w中的可見度和影響范圍。

傳媒是公共話語空間,也是公共話語資源,建構(gòu)和定義現(xiàn)實(shí)的功能使其成為社會中各種力量爭奪的領(lǐng)域,因而傳媒能夠反映社會的權(quán)力結(jié)構(gòu)。在社會抗?fàn)幹校襟w既可能賦予抗?fàn)幒戏ㄐ缘匚唬部赡苁箍範(fàn)庍吘壔襟w的具體角色反映了特定情境下媒體與政府、利益集團(tuán)以及公眾的權(quán)力關(guān)系。

第一,媒體體制規(guī)定了傳媒報(bào)道沖突事件的既定空間。中國的大眾媒體深深嵌入國家的制度安排中,國家對媒體具有制度性的影響力,媒體成為一種社會治理手段。傳統(tǒng)媒體扮演著公開宣傳角色和內(nèi)部監(jiān)察角色,前者操控輿論、生產(chǎn)共識,后者則代表上級對下級開展調(diào)查和報(bào)告。[3]

當(dāng)前國家對媒體實(shí)行屬地化的管理,各級黨政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)同級媒體,擁有媒體高層領(lǐng)導(dǎo)的人事任免權(quán),并且會對媒體的日常工作進(jìn)行指導(dǎo),直接影響媒體從業(yè)者的行為。社會沖突事件往往具有政治敏感性,媒體要在新聞報(bào)道中規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)十分困難,盡管在一些抗?fàn)幨录校襟w采取一定的話語策略如避免直接批評政府,對國家的話語控制有所突破,但是一旦觸碰政府包容的底線,便會受到強(qiáng)有力的規(guī)制,媒體將面臨“失語”的風(fēng)險(xiǎn)。

第二,媒體對社會抗?fàn)幍膱?bào)道受到傳媒行業(yè)運(yùn)作規(guī)律的影響。現(xiàn)階段的媒體從業(yè)者面臨混雜的職業(yè)角色:一方面由于市場化環(huán)境中的激烈競爭,媒體傾向于追求沖突性和戲劇性效果;另一方面,為了維持和有關(guān)部門信源的良好關(guān)系,媒體傾向于避免直接與政府發(fā)生沖突。對媒體從業(yè)人員而言,市場效益、新聞專業(yè)主義和馬克思主義新聞觀共同形塑了他們的職業(yè)價(jià)值觀。媒體從業(yè)者對自身的職業(yè)定位和對抗?fàn)幨录膬r(jià)值判斷將影響其在社會抗?fàn)巿?bào)道中的行為,從而決定媒體在社會抗?fàn)幹械慕巧?/p>

第三,在社會抗?fàn)幹校⒎撬锌範(fàn)幷叨寄塬@得媒介近用權(quán),抗?fàn)幹黧w的身份屬性、社會資本和抗?fàn)幉呗远紩绊懨襟w的角色,進(jìn)而影響抗?fàn)幗Y(jié)果。抗?fàn)幹黧w在社會結(jié)構(gòu)中的位置會影響媒體對其新聞價(jià)值的判斷,而抗?fàn)幹黧w的社會資本則會決定媒體近用的難易程度,更多的社會資本能夠拉近抗?fàn)幹黧w與媒體的距離,并且為媒體對抗?fàn)幍膱?bào)道爭取操作空間。在J市藝術(shù)區(qū)藝術(shù)家的空間抗?fàn)幹校囆g(shù)家群體通過文化資本吸引媒體,通過“藝術(shù)”的非功利性象征取得去政治化的身份。[4]抗?fàn)幹黧w的抗?fàn)幉呗砸矔诤艽蟪潭壬嫌绊懨襟w的避險(xiǎn)難度和操作空間。在廣州番禺事件中,正是因?yàn)榭範(fàn)幷咴V求由維護(hù)自身利益的解決問題轉(zhuǎn)變?yōu)榛菁叭竦恼咭?guī)范,提高了媒體報(bào)道的強(qiáng)度,增強(qiáng)了跨地區(qū)的輿論影響。[5]

二、傳統(tǒng)媒體在社會抗?fàn)幹械慕巧缪?/h2>

在中國的媒介體制下,媒體機(jī)構(gòu)及從業(yè)者受行業(yè)規(guī)律約束,在眾多抗?fàn)幨录谐尸F(xiàn)出具有差異性的立場和卷入程度。筆者根據(jù)這兩個(gè)維度,將傳統(tǒng)媒體在社會抗?fàn)幨录械慕巧珰w為四類:鼓動者、助推者、協(xié)調(diào)者和阻抗者(圖1)。媒體的角色并非一成不變,即便在同一抗?fàn)幨录校襟w的角色也可能因內(nèi)外部各種因素的變化而變化,但在一段時(shí)間內(nèi),媒體通常突出地表現(xiàn)為其中一種角色。

圖1 社會抗?fàn)幹袀鹘y(tǒng)媒體的角色

“鼓動者”是大眾媒體在社會抗?fàn)幹邪缪莸囊环N極端角色,媒體的立場與抗?fàn)幹黧w一致,媒體甚至成為抗?fàn)幹黧w的一部分,直接參與抗?fàn)幮袆印5湫桶咐且它S事件,在農(nóng)民家庭與當(dāng)?shù)卣膶怪校襟w表現(xiàn)出理性缺失,與農(nóng)民家庭站在同一立場,積極活躍參與抗?fàn)幮袆印T谠撌录校襟w通過彰顯弱者身份博取同情來獲得道義支持,不斷上演創(chuàng)新的抗?fàn)巹∧恳晕婈P(guān)注,形成輿論壓力來促成抗?fàn)幠繕?biāo)的回應(yīng)。但媒體的行為激化了底層民眾與基層政府的矛盾,盡管暫時(shí)解決了沖突,但社會的負(fù)面情緒反被加深。[6]

“助推者”是大眾媒體在社會抗?fàn)幹邪缪莸囊环N常見角色,媒體偏向抗?fàn)幹黧w的立場,不直接參與抗?fàn)幮袆樱ㄟ^新聞報(bào)道對抗?fàn)幨录a(chǎn)生間接推動作用。由于底層民眾在抗?fàn)幹型ǔ儆谌鮿萑后w,作為“社會公平正義守望者”的媒體常常傾向于抗?fàn)幷叩牧觥5湫桶咐菑V州番禹事件,本地媒體給予了高度關(guān)注,對垃圾焚燒專案持鮮明的反對立場。媒體理性克制地質(zhì)疑了既有政策并呼吁政策公開,傳達(dá)了公眾的意見和建議,推動了政府回應(yīng)。[5]

“協(xié)調(diào)者”是大眾媒體在社會抗?fàn)幹械囊环N理想角色,媒體采取中間立場,不參與抗?fàn)幮袆樱饕ㄟ^新聞報(bào)道框架整合抗?fàn)幹黧w和抗?fàn)帉ο蟮目蚣埽俜胶兔耖g輿論的對立,促成政府與抗?fàn)幷叩睦硇詤f(xié)商和良性對話,起到調(diào)和雙方矛盾、促成沖突解決的作用。在六個(gè)都市環(huán)境維權(quán)事件中,傳統(tǒng)媒體在成功得到政策回應(yīng)的案例里均發(fā)揮了整合協(xié)調(diào)功能。[7]

“阻抗者”是大眾媒體在社會抗?fàn)幹械囊环N被動角色,偏向抗?fàn)帉ο蟮牧觯粎⑴c抗?fàn)幮袆樱ㄟ^新聞報(bào)道將抗?fàn)幨录吘壔⒛:.?dāng)媒體處于弱勢,可能無法對抗?fàn)幨录M(jìn)行任何報(bào)道,出現(xiàn)“失聲”的極端情形。典型案例是什邡事件,基層政府發(fā)布的新聞措辭含糊,地方媒體受到嚴(yán)格控制而集體噤聲,當(dāng)基層政府意圖向公眾作出解釋時(shí),地方媒體集體站在政府立場。當(dāng)?shù)孛癖姀膹V播電視和報(bào)紙上獲取的信息不到五分之一,信息的匱乏導(dǎo)致了民眾的信息剝奪心理,促成了“媒體即政府”的認(rèn)知,進(jìn)一步增加抗?fàn)庯L(fēng)險(xiǎn)。[8]

三、互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)中國社會抗?fàn)巿鼍?/h2>

媒介技術(shù)的發(fā)展深刻地影響著社會關(guān)系脈絡(luò)。報(bào)紙和廣播的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)社會中相對封閉的生活狀態(tài),使人們能夠打破生理和物理的局限,接觸到空前豐富的社會信息和動態(tài),實(shí)實(shí)在在地影響人與人之間的社會交往,從而影響社會秩序。[9]傳統(tǒng)媒體在其誕生之初,作為彼時(shí)的“新媒體”,因?yàn)榻o傳播活動提供了新的路徑和通道,實(shí)現(xiàn)了不同地點(diǎn)媒體使用者之間的信息流通和交換,從而實(shí)現(xiàn)社會關(guān)系新的連接,改變了社會關(guān)系的結(jié)構(gòu),人際連接的程度越來越高,相互影響的機(jī)會越來越多。

媒介演進(jìn)對社會關(guān)系網(wǎng)的變革性影響使得媒體與社會運(yùn)動呈現(xiàn)相互促進(jìn)的關(guān)系。當(dāng)大眾媒體將信息傳遞至分布在不同空間的個(gè)體,便實(shí)現(xiàn)了社會關(guān)系脈絡(luò)的激活,為社會運(yùn)動的“動員”提供廣泛基礎(chǔ),而媒體自身的影響力也隨著社會運(yùn)動的發(fā)展生長,影響范圍更大、程度更深。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)終端的使用更加便捷,信息流動不斷加快,人際溝通更加高效。隨著網(wǎng)絡(luò)使用者的增加,信息流通范圍也越來越廣。互聯(lián)網(wǎng)在中國的發(fā)展給社會抗?fàn)帋砹溯^為顯著性的變化,主要表現(xiàn)以下四個(gè)方面。

第一,互聯(lián)網(wǎng)打破傳統(tǒng)媒體對話語權(quán)的壟斷。網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展不僅提高了信息傳播的效率,更重要的是改變了社會權(quán)力的固有形態(tài)。在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,“傳統(tǒng)媒體時(shí)代不占有公共話語資源和能力的社會階層開始有了與包括精英階層在內(nèi)的其他社會階層進(jìn)行對話的空間和能力”[10]。過去的公共輿論被傳統(tǒng)媒體壟斷,但隨著傳統(tǒng)媒體上遭到禁止或限制的信息在網(wǎng)絡(luò)上獲得傳播空間,網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了公共話語資源的重新分配。隨著網(wǎng)絡(luò)終端獲取和使用成本降低,網(wǎng)絡(luò)使用者的門檻也隨之下降,底層群體盡管難以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)媒體的近用,但在網(wǎng)絡(luò)上獲得了前所未有的話語權(quán)。底層群體依靠網(wǎng)絡(luò)論壇、微博等平臺擁有了在公共空間制造抗?fàn)幵捳Z的潛力。

第二,互聯(lián)網(wǎng)重塑社會關(guān)系網(wǎng)中信息擴(kuò)散的通路。“在新的網(wǎng)絡(luò)社會里,社會關(guān)系的連接與社會資本的流通必須依靠傳媒技術(shù)所建構(gòu)出來的流通路徑或節(jié)點(diǎn)”[11]。新的社會化媒體中“強(qiáng)關(guān)系”、“弱關(guān)系”相互交錯(cuò)程度高,拓寬了強(qiáng)弱關(guān)系的邊界。線下的“強(qiáng)關(guān)系”可以通過網(wǎng)絡(luò)得到更穩(wěn)固和頻繁的聯(lián)系,而在網(wǎng)絡(luò)匿名性的基礎(chǔ)上興起的“陌生人社交”則大大拓展了“弱關(guān)系”的范圍。強(qiáng)弱關(guān)系的交錯(cuò)使得相互轉(zhuǎn)化的路徑更加通暢,社會關(guān)系在線上和線下的結(jié)合更強(qiáng)化了信息擴(kuò)散的效果。此外,互聯(lián)網(wǎng)模糊了私域和公域間的界限,個(gè)人社交網(wǎng)絡(luò)與外部社會網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系更加緊密,因而個(gè)人活動與集體活動更容易結(jié)合。[12]在互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)之前,外部社會網(wǎng)絡(luò)的信息擴(kuò)散主要依賴大眾媒體,信息流進(jìn)個(gè)人社交網(wǎng)絡(luò)的入口很狹窄,而當(dāng)個(gè)人空間與公共空間的界限不再清晰,抗?fàn)幮袆颖憧赡芡ㄟ^被拓展的社會關(guān)系網(wǎng)延伸至更廣的外部社會網(wǎng)絡(luò)。

第三,互聯(lián)網(wǎng)塑造了社會抗?fàn)幮碌膭訂T邏輯。“互聯(lián)網(wǎng)作為一種新的工具可能正在改變抗?fàn)幷蔚谋举|(zhì)……以前為諸多運(yùn)動組織重要示威而精心設(shè)計(jì)的動員結(jié)構(gòu),也許有一天會成為過時(shí)之物”[1]。基于互聯(lián)網(wǎng)去中心化的特點(diǎn),社會抗?fàn)庯@現(xiàn)出新的行動邏輯。與過去組織化程度高的集體行動不同,新的抗?fàn)幮袆尤绨⒗骸⒄碱I(lǐng)華爾街等,通過推特等網(wǎng)絡(luò)社交媒體進(jìn)行傳播,抗?fàn)幷邿o需加入明確的組織或獲得“集體成員”的一致認(rèn)同,而是通過轉(zhuǎn)發(fā)、點(diǎn)贊、提醒好友等網(wǎng)絡(luò)社交媒體的功能成為抗?fàn)幮袆拥囊徊糠帧S袑W(xué)者將這種依靠媒介化網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行動員的社會運(yùn)動稱為“連結(jié)性行動”[13]。

第四,互聯(lián)網(wǎng)增加社會抗?fàn)幍闹卫黼y度。網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展使得社會抗?fàn)幍闹卫碜兊酶щy。互聯(lián)網(wǎng)中每個(gè)人都是信息的節(jié)點(diǎn),同時(shí)具有接受者和傳播者的身份,彼此互動程度高,網(wǎng)民共同生產(chǎn)海量信息、碎片化發(fā)布,提升了信息管制的難度。抗?fàn)幷咄ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)跨越地理空間,實(shí)現(xiàn)了從國內(nèi)到國外的延伸,抗?fàn)幮袆釉谌蚍秶鷥?nèi)爭取資源,實(shí)現(xiàn)對跨國媒體和國際公眾的動員,國家的監(jiān)管和控制面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。2007年的緬甸藏紅花革命中,軍政府對抗議僧侶和學(xué)生進(jìn)行鎮(zhèn)壓,緬甸公民和外國記者在互聯(lián)網(wǎng)上傳播抗?fàn)幮袆拥囊曨l和文字材料,盡管政府進(jìn)行了一定程度的網(wǎng)絡(luò)封鎖,抗?fàn)幮袆尤匀晃铰吠干纭⒚缆?lián)社、CNN、BBC等外國媒體的報(bào)道。由于國際輿論被成功動員向緬甸軍政府施壓,政府被迫承諾進(jìn)行憲政改革,并在2010年舉行全民公選。

四、傳統(tǒng)媒體與新媒體的抗?fàn)幵捳Z互動

傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體在中國社會搭建了兩個(gè)相互交疊的通道,抗?fàn)幵捳Z在兩個(gè)通道建構(gòu)出兩個(gè)輿論場。在具體的抗?fàn)幨录校範(fàn)幵捳Z在兩個(gè)輿論場均呈現(xiàn)動態(tài)變化,抗?fàn)幵捳Z的消長和流轉(zhuǎn)形態(tài)反映出媒介內(nèi)外部因素的合力。

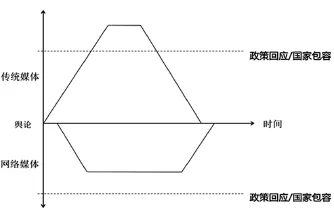

在筆者建立的傳統(tǒng)媒體與網(wǎng)絡(luò)媒體互動關(guān)系模型中,媒體輿論劃分為傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體兩個(gè)象限,在時(shí)間軸上顯現(xiàn)出態(tài)勢變化。在抗?fàn)幨录校m然輿論具有波動性,但普遍遵循初期不斷增長、達(dá)到峰值后不斷消減的規(guī)律。政策回應(yīng)閾值或國家包容程度充當(dāng)了輿論壓力水平的“天花板”,決定抗?fàn)幨录Y(jié)果的關(guān)鍵點(diǎn)在于輿論峰值是否突破“天花板”,即抗?fàn)庉浾撌欠裢苿诱呋貞?yīng)或沖破國家包容邊界。因政策回應(yīng)閾值和國家包容程度高低涉及多方因素,本文在此不對兩者進(jìn)一步討論。

(一)傳統(tǒng)媒體主導(dǎo)輿論

當(dāng)傳統(tǒng)媒體在抗?fàn)幨录邪缪荨肮膭诱摺保龑?dǎo)議題框架、激發(fā)輿論熱度,網(wǎng)絡(luò)媒體則表現(xiàn)為跟隨和擴(kuò)大作用。隨著傳統(tǒng)媒體通過報(bào)道抗?fàn)帥_突刺激公眾情緒,網(wǎng)絡(luò)媒體順勢激發(fā)公共討論的高潮,抗?fàn)幵捳Z主要從傳統(tǒng)媒體流向網(wǎng)絡(luò)媒體。在傳統(tǒng)媒體對輿論的支配下,抗?fàn)幨录罱K將迫使政策回應(yīng)或沖破國家包容而遭到輿論壓制,隨后傳統(tǒng)媒體的報(bào)道逐漸減少,網(wǎng)絡(luò)媒體的輿論順勢消減(圖2)。

圖2 社會抗?fàn)幹袀鹘y(tǒng)媒體主導(dǎo)輿論

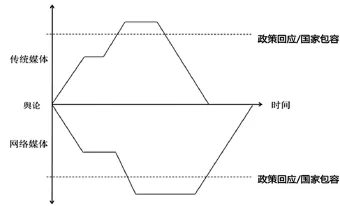

(二)傳統(tǒng)媒體與網(wǎng)絡(luò)媒體共同主導(dǎo)輿論

當(dāng)傳統(tǒng)媒體在抗?fàn)幨录邪缪荨爸普摺被颉皡f(xié)調(diào)者”,抗?fàn)幵捳Z既可能先進(jìn)入傳統(tǒng)媒體繼而引發(fā)網(wǎng)絡(luò)討論,也可能先進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)酵,形成強(qiáng)度后流向傳統(tǒng)媒體。隨著抗?fàn)幨录@得的關(guān)注不斷增大,傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的輿論相互推動,抗?fàn)幵捳Z在兩個(gè)輿論場循環(huán)流動。在傳統(tǒng)媒體與網(wǎng)絡(luò)媒體共同主導(dǎo)的情形下,抗?fàn)幨录媾R兩種結(jié)果:其一,抗?fàn)幨录谟邢薹秶鷥?nèi)進(jìn)行,未能引發(fā)政策回應(yīng),隨著輿論熱度自然消減,抗?fàn)幨录趥鹘y(tǒng)媒體上的報(bào)道和網(wǎng)絡(luò)媒體上的討論都逐漸減少(如圖3);其二,抗?fàn)幨录苿诱呋貞?yīng)或沖破國家包容而遭到管制,隨后傳統(tǒng)媒體的報(bào)道首先逐漸減少,網(wǎng)絡(luò)媒體的輿論順勢消減(如圖4)。

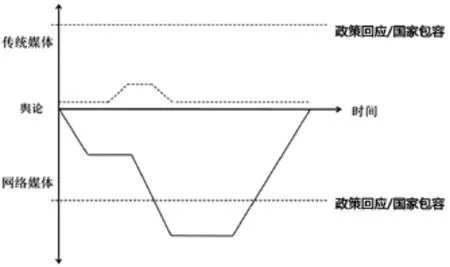

(三)網(wǎng)絡(luò)媒體主導(dǎo)輿論

當(dāng)傳統(tǒng)媒體在抗?fàn)幨录小笆暋被虬缪荨白杩拐摺保範(fàn)幵捳Z無法在傳統(tǒng)媒體上暢通傳播。在此情形下,往往由網(wǎng)絡(luò)媒體引導(dǎo)議題框架、激發(fā)輿論熱度,傳統(tǒng)媒體上抗?fàn)幵捳Z微弱甚至消失,或是將抗?fàn)幨录吘壔⒛:kS著網(wǎng)絡(luò)媒體輿論不斷發(fā)酵,抗?fàn)幵捳Z快速增長,由于抗?fàn)幵捳Z流向傳統(tǒng)媒體受阻,網(wǎng)絡(luò)媒體輿論進(jìn)一步膨脹。在網(wǎng)絡(luò)媒體的輿論支配下,抗?fàn)幨录罱K將迫使政策回應(yīng)或沖破國家包容遭到輿論壓制,隨后傳統(tǒng)媒體的報(bào)道逐漸減少,網(wǎng)絡(luò)媒體的輿論順勢消減(圖5)。

圖3 未能沖擊政策的共同主導(dǎo)輿論

圖4 引發(fā)政策回應(yīng)的共同主導(dǎo)輿論

圖5 社會抗?fàn)幹芯W(wǎng)絡(luò)媒體主導(dǎo)輿論

從以上分析可見,當(dāng)傳統(tǒng)媒體逾越理性界線成為抗?fàn)幍摹肮膭诱摺保愠蔀榭範(fàn)庯L(fēng)險(xiǎn)的制造機(jī)器;當(dāng)傳統(tǒng)媒體因規(guī)制而“失聲”或成為“阻抗者”,網(wǎng)絡(luò)媒體則成為抗?fàn)庯L(fēng)險(xiǎn)的聚集地,這兩種情況均會激化矛盾,增加社會壓力。大眾傳媒是公眾利益表達(dá)的重要渠道,當(dāng)媒體扮演“協(xié)調(diào)者”和“助推者”,則通過理性報(bào)道成為政府與公眾的協(xié)商渠道,從而促進(jìn)溝通與對話,化解風(fēng)險(xiǎn)。因此,筆者認(rèn)為能否構(gòu)建理性和適當(dāng)?shù)妮浾摽臻g是媒介影響社會抗?fàn)幨录l(fā)展的關(guān)鍵因素,這也是未來社會治理創(chuàng)新不容回避的一項(xiàng)制度設(shè)計(jì)議題。

五、結(jié)語

中國的傳媒與社會抗?fàn)幹P(guān)系不可一概而論,在社會轉(zhuǎn)型的場景中,各方行動者的能動性對媒介的角色及作用機(jī)制擁有較大的形塑作用。媒介與社會運(yùn)動或抗?fàn)幍难芯恐饕扇€(gè)案研究,學(xué)界從不同理論視角關(guān)照此議題,因案例的篩選和研究路徑不同導(dǎo)致得出了具有一定差異性的結(jié)論,但從中可以看出媒介在社會力量的碰撞和拉扯中呈現(xiàn)的多種形態(tài)。從資源動員和認(rèn)同建構(gòu)的實(shí)際結(jié)果看,并非所有社群的抗?fàn)幮袆佣寄塬@得媒介近用和傳播賦權(quán)的機(jī)會,這既與其微觀層面的傳播策略(如溫和、風(fēng)趣、去政治化)有關(guān),更與這些社群擁有的主體屬性、資源稟賦、社會網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。即使是新媒體的傳播也仍然同樣高度依賴于社會資本和文化資本。市場化條件下的傳媒偏愛沖突與抗?fàn)庮}材,傾向于去政治化的屬性或策略的抗?fàn)幮袆樱詼p輕報(bào)道的政治風(fēng)險(xiǎn)。

回顧過去的抗?fàn)幨录鞑v程可以看到,大眾媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體在推動制度性變革方面均存在自身的局限性。大眾媒體對某些社會沖突議題的報(bào)道沒有明顯提高政府科學(xué)決策和民主治理的意識,更沒有形成制度性措施。[14]而網(wǎng)絡(luò)的線下解決能力也不樂觀,有研究分析僅有16.5%的網(wǎng)絡(luò)群體性事件促成了政府決策改變或新政出臺。[15]鑒于此,媒體的理性和主觀能動性顯得更加可貴。媒體不僅要著眼于報(bào)道和解決獨(dú)立的沖突事件,更要助力于推動國家和社會層面完善公民利益訴求的表達(dá)渠道和實(shí)施制度性改革,這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)無疑需要具有理性表達(dá)和協(xié)商緩沖功能的輿論空間。

[1]馮仕政.西方社會運(yùn)動理論研究[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2013;羅伯特·A·海科特.媒介重構(gòu):公共傳播的民主化運(yùn)動[M].廣州:暨南大學(xué)出版社,2011;查爾斯·蒂利,西德尼·塔羅.抗?fàn)幷危跰].南京:譯林出版社,2010.

[2]Gamson,W.A.&Wolfsfeld,G.(1993).Movements and media as interacting systems.The Annals of the American Academy of Political and Social Science,114-125.

[3]孫五三.批評報(bào)道作為治理技術(shù)——市場轉(zhuǎn)型期媒介的政治-社會運(yùn)作機(jī)制[J].新聞與傳播評論,2002:123-138.

[4]李艷紅,楊梵.文化資本、傳播賦權(quán)與“藝術(shù)家”都市空間抗?fàn)帲簩市藝術(shù)區(qū)拆遷集體維權(quán)行動的研究[J].傳播與社會學(xué)刊,2013,(26):33-73.

[5]黃煜,曾繁旭.從以鄰為壑到政策倡導(dǎo):中國媒體與社會抗?fàn)幍幕ゼつJ剑跩].新聞學(xué)研究,2011,(109):167-200.

[6]李春雷,劉又嘉.理性啟蒙與大眾傳媒對輿論建構(gòu)的途徑分析[J].新聞記者,2012,(5):68-73.

[7]曾繁旭.傳統(tǒng)媒體作為調(diào)停者:框架整合與政策回應(yīng)[J].新聞與傳播研究,2013,(1):37-50.

[8]李春雷,鐘珊珊.風(fēng)險(xiǎn)社會視域下底層群體信息剝奪的傳媒疏解研究[J].新聞大學(xué),2014,(1):90-99.

[9]趙鼎新.社會與政治運(yùn)動講義[M].北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2006.

[10]何晶.媒介與階層——一個(gè)傳播學(xué)研究的經(jīng)典進(jìn)路[J].新聞與傳播研究,2014,(1):78-93.

[11]唐士哲.重構(gòu)媒介?“中介”與“媒介化”概念爬梳[J].新聞學(xué)研究,2014,(10):1-39.

[12]黃榮貴.互聯(lián)網(wǎng)與業(yè)主集體抗?fàn)帲阂豁?xiàng)基于定性比較分析方法的研究[J].社會學(xué)研究,2009,(5):29-56.

[13]蘭斯·班尼特,亞力山卓·賽格柏格.“連結(jié)性行動”的邏輯:數(shù)字媒體和個(gè)人化的抗?fàn)幮哉危跩].史安斌,楊云康,譯.傳播與社會學(xué)刊,2013,(26):211-245.

[14]夏倩芳,黃月琴.社會沖突性議題的媒介建構(gòu)與話語政治:以國內(nèi)系列反PX事件為例[J].中國媒體發(fā)展研究報(bào)告,2010:162-181.

[15]鐘智錦,曾繁旭.十年來網(wǎng)絡(luò)事件的趨勢研究:誘因,表現(xiàn)與結(jié)局[J].新聞與傳播研究,2014,(4):53-65.

(責(zé)任編輯焦德武)

G206.2

A

1001-862X(2016)03-0147-006

本刊網(wǎng)址·在線雜志:www.jhlt.net.cn

教育部人文社科研究規(guī)劃基金項(xiàng)目“中國語境下新媒體與基層社會抗?fàn)幍睦碚撽P(guān)系研究”(15YJAZH067)

王斌(1981—),山西臨汾人,博士,中國人民大學(xué)新聞學(xué)院副教授,中國人民大學(xué)新聞與社會發(fā)展研究中心研究員,主要研究方向:媒介社會學(xué)、新媒體傳播;胡周萌,湖南岳陽人,中國人民大學(xué)新聞學(xué)院,主要研究方向:媒介社會學(xué)。