松毒蛾生物學特性觀察及防治試驗

松毒蛾生物學特性觀察及防治試驗

本研究在掌握松毒蛾發生規律的基礎上,采用不同防治方法進行防治,均取得了較好的效果。

松毒蛾;生物學特性;觀察;防治

松毒蛾,屬鱗翅目毒蛾科,是松樹重要害蟲。以幼蟲大量取食針葉,影響松樹生長。大發生時,針葉全部食光,致使松樹枯死,為防治松毒蛾危害,筆者進行了松毒蛾生物學特性觀察及防治試驗,現總結如后。

1 生物學特性觀察

1.1室外觀察。在陜西省鎮安縣木王林場20年生油松林設置固定觀測點2個,定期觀察松毒蛾成蟲產卵、卵孵化、化蛹、越冬及形態特征。

1.2室內觀察。進行室內飼養,11月底在樹干皮縫內或針葉叢采集老熟幼蟲進行飼養箱飼養,觀察其蟲態變化及形態特征,每2~3 d觀察1次,10月結束觀察。

1.3觀察結果

1.3.1形態特征。成蟲:體淺灰色。雌蟲體長20 mm,翅42~46 mm,觸角絲狀,前翅具有不明顯褐色波狀紋,橫脈級呈半月形黑環,后翅灰白,反面中央有一灰褐色斑點。雄蟲體形較小,色較深,觸角羽毛狀,后翅的斑點顯著。卵:灰白色,圓形,饅頭狀,較松毛蟲卵小,頂部有褐色斑紋。幼蟲:棕黃色,有毛瘤,體長40 mm,頭桔紅色。蛹:黃褐色,橢圓形,繭稀薄,黃褐色。

1.3.2發生規律。1年發生3代,以蛹越冬。次年4月中旬傍晚成蟲羽化產卵,卵成堆產于針葉上。初孵化的幼蟲吐絲下垂,取食針葉邊緣,3齡以后取食全葉。第一代幼蟲5~6月為害,7月上旬成蟲產卵。第二代幼蟲7~8月為害,9月中旬產卵。第三代幼蟲10月為害,11月上、中旬幼蟲老熟,在樹干皮縫內、雜灌叢中、枝干和針葉叢中群集結繭化蛹越冬。

2 防治試驗

2.1試驗林概況。試驗設置在陜西省鎮安縣木王林場油松林,試驗面積1 hm2,樹齡20年,樹高4.5~5.9 m,株行距2 m×2 m,郁閉度0.8,林內常年發生松毒蛾為害,危害較嚴重。

2.2供試藥劑。含孢子1~2億/ml白僵菌液(安陽市安林生物生化有限責任公司)。

2.3試驗方法

2.3.1人工摘繭滅蛹防治試驗。幼蟲在10月為害,11月上、中旬幼蟲老熟。利用群集結繭化蛹越冬的習性,進行人工摘繭滅蛹。試驗設置人工摘繭滅蛹與對照(CK)2個處理組,以單株為小區,重復3次,人工摘繭滅蛹后調查防治效果。

2.3.2燈光誘殺成蟲防治試驗。利用成蟲趨光性和傍晚活動的特點,在晚8:00~9:00設置燈光誘殺成蟲。試驗設置燈光誘殺成蟲與對照(CK)2個處理組,燈光誘殺成蟲后調查防治效果。

2.3.3生物防治試驗。3齡以前進行生物防治,試驗設置含孢子1~2億/ml白僵菌液與清水對照(CK)2個處理組,噴灑后調查防治效果。

3 結果與分析

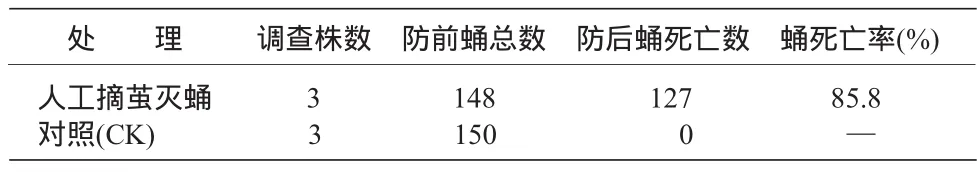

3.1人工摘繭滅蛹防治效果。從表1可以看出,利用幼蟲群集結繭越冬習性,11月底進行人工摘繭滅蛹,其蛹死亡率為85.8%,防治效果較好。

表1 人工摘繭滅蛹防治效果

3.2燈光誘殺成蟲防治效果。從表2可以看出,利用成蟲趨光性,夜晚8:00~9:00設燈誘殺成蟲,其成蟲死亡率為90.9%,防治效果明顯。

表2 燈光誘殺成蟲防治效果

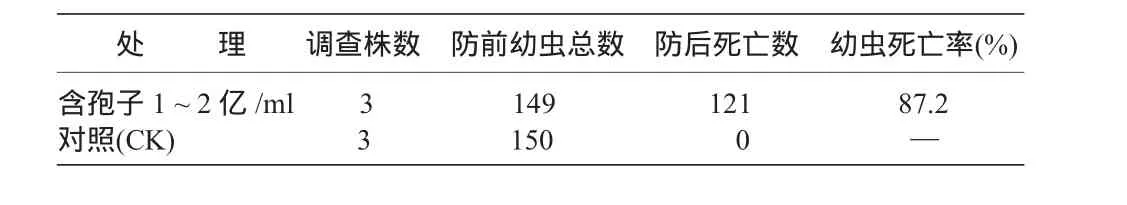

3.3生物防治效果。從表3可以得知,幼蟲3齡前,用含孢子1~2億/ml白僵菌液噴灑,其幼蟲死亡率為87.2%,防治效果較好。

表3 生物防治效果

4 小結

試驗結果表明,不同方法防治均取得了較好的防治效果。利用幼蟲群集結繭越冬習性,進行人工摘繭滅蛹,其蛹死亡率為85.8%,防治效果較好。利用成蟲趨光性特點,用燈光誘殺成蟲,其成蟲死亡率為90.9%,防治效果明顯。幼蟲3齡前,用含孢子1~2億/ml白僵菌液噴灑,其幼蟲死亡率為87.2%,防治效果較好。

[1]周嘉喜,屈邦選,王希蒙.西北森林害蟲及防治[M].西安:陜西科學技術出版社,1994.

[2]黑龍江省牡丹江林業學校.森林病蟲害防治[M].北京:中國林業出版社,1981.

711500陜西省鎮安縣木王林場楊波辛紅