黃興書法取法略論

■王希俊 周雪婷

黃興書法取法略論

■王希俊周雪婷

黃興 (1874—1916),原名軫,號(hào)杞園,字廑午,后改名興,號(hào)克強(qiáng),湖南善化 (今長(zhǎng)沙)人。黃興是中國(guó)近代杰出的愛國(guó)者和民主革命家、政治家、軍事家,辛亥革命時(shí)期與孫中山并稱的主要領(lǐng)導(dǎo)人,成為中華民國(guó)的開國(guó)元?jiǎng)住?jù)黃氏家譜記載:黃興祖籍江西泰和,為宋黃庭堅(jiān)后裔,明代遷居湖南。黃興出身書香家庭,深受中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)思想文化的影響。從小聰慧過人,常能出口成誦,過目不忘。五歲時(shí)父親黃筱村開始授以 《論語(yǔ)》,并教以書法。八歲入私塾就讀,初習(xí) 《詩(shī)經(jīng)》,19歲入長(zhǎng)沙城南書院,他讀書用功,作文敏捷,才華橫溢。22歲考取秀才,24歲由長(zhǎng)沙湘水校經(jīng)堂新生被保送到武昌兩湖書院深造,院長(zhǎng)梁鼎芬對(duì)他贊不絕口:“品學(xué)兼優(yōu),智慮精明,文似東坡,字工北魏,詩(shī)尤豪氣磅礴……”[1]28歲時(shí),黃興由兩湖書院擇優(yōu)選派官費(fèi)留學(xué)日本,入東京弘文學(xué)院速成師范科。黃興戎馬一生,憂國(guó)憂民,功勛卓著。1916年,黃興42歲,因操勞過度,逝世于上海。黃興流傳至今的書法作品大多收在羅家倫主編的 《黃克強(qiáng)先生書翰墨跡》一書中。本文結(jié)合黃興書法作品并借助于傳世文獻(xiàn)對(duì)黃興書法進(jìn)行研究,力求還原黃興書法取法路徑。

1.取法歐陽(yáng)詢:清秀嚴(yán)整

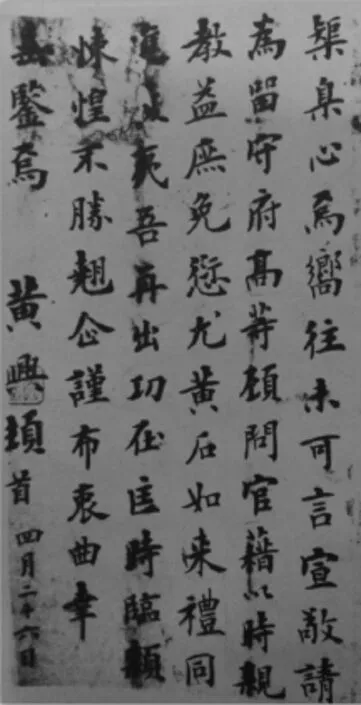

在黃興流傳下來的作品中,楷書是很少見的,其代表作 《致沈秉堃書》,(圖1)主要取法歐陽(yáng)詢。歐陽(yáng)詢是初唐四大家之一,以楷書最為著名,后世將其楷書稱為 “歐體”。有 《化度寺碑》《九成宮醴泉銘》等楷書作品傳世,其字于平正中見險(xiǎn)絕,古樸中見潤(rùn)雅,對(duì)初唐之后的楷書發(fā)展有重要的影響。《致沈秉堃書》點(diǎn)畫生動(dòng),結(jié)體以縱勢(shì)為主,字勢(shì)略向右上斜,虛實(shí)輕重自然,毫無刻意雕琢之態(tài)。試比較 《九成宮醴泉銘》與 《致沈秉堃書》中共有的 “高、禮、勝”字,(圖2、圖3)就一目了然地看出其字勢(shì)均向右上斜,左低右高,結(jié)體內(nèi)緊外松,左收右放,整幅作品有歐陽(yáng)詢 “骨氣勁峭,法度嚴(yán)整”之風(fēng)。其不同之處在于,《九成宮醴泉銘》為碑刻故方整莊重,《致沈秉堃書》是書信而溫潤(rùn)靈巧,而 《致沈秉堃書》遒勁之中又不失清秀,書法技巧嫻熟,由此可見,黃興重視傳統(tǒng),并下過苦功夫追摹古人。

(圖1)黃興 《致沈秉堃書》 (局部)

(圖2)選自歐陽(yáng)詢 《九成宮醴泉銘》

(圖3)選自黃興 《致沈秉堃書》

圖4 黃興 《致鄧澤如書》

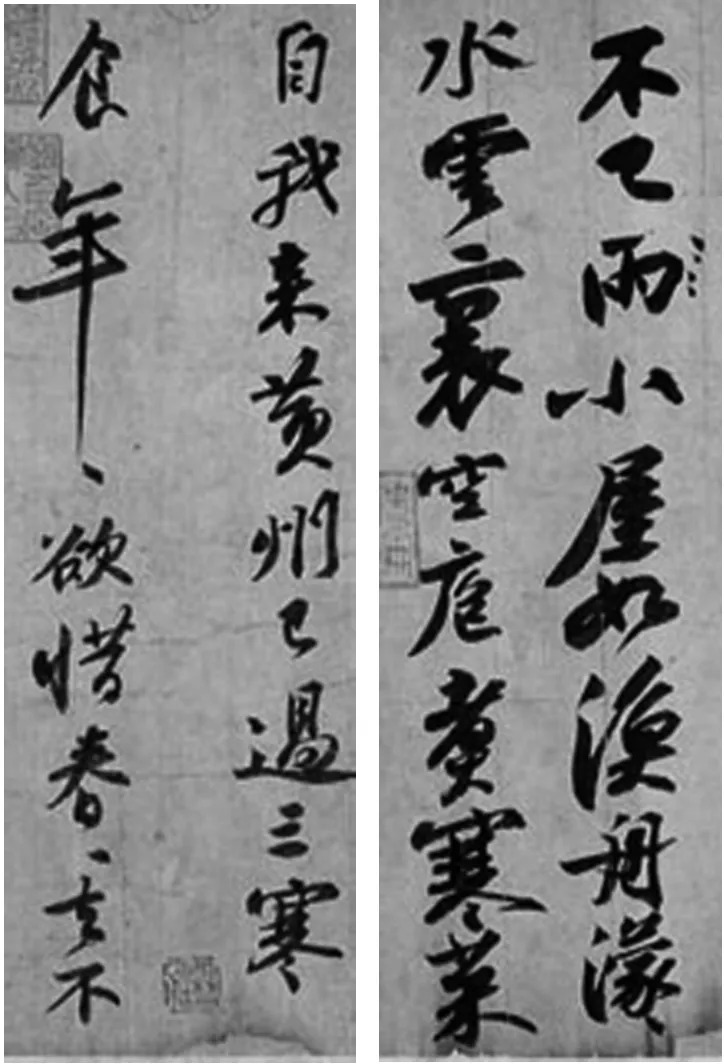

2.取法蘇軾:寬博雄健

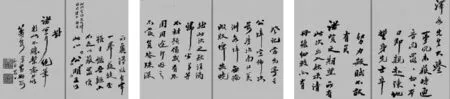

蘇軾少規(guī)摹 “二王”,中年學(xué)顏真卿,晚喜李北海,形成結(jié)體肥扁、深厚樸茂的獨(dú)特書風(fēng)。他創(chuàng)造的書體世稱“蘇體”。其代表作 《黃州寒食帖》被譽(yù)為是繼王羲之 《蘭亭序》和顏真卿 《祭侄稿》后的 “天下第三行書”。“克強(qiáng)書效東坡,實(shí)當(dāng)時(shí)鄂派也……”[2]在黃興 《上 國(guó)父書》《致暹羅同志書》《致李源水鄭螺生李孝章書》《致鄧澤如書》《致萱野長(zhǎng)知書》等作品中,能十分明顯地看出他師承蘇軾的痕跡。他的行書手札中,以蘇字面目居多,現(xiàn)以1911年4月23日 《致鄧澤如書》(圖4)作具體分析。由于蘇軾執(zhí)筆為 “側(cè)臥筆”,用筆多取側(cè)勢(shì),故其字扁平稍肥。黃興力效蘇軾,其點(diǎn)畫堅(jiān)實(shí)肯定,沉著凝重,筆勢(shì)偃側(cè),字勢(shì)多呈橫勢(shì),和蘇軾 “石壓蝦蟆”之感如出一轍。善作長(zhǎng)筆畫,如:即、卒、埠、布、俾、歸、幸、舉、耳、筆字。章法上,《致鄧澤如書》與 《寒食帖》比較,其相同點(diǎn)第一處在于行距或?qū)捇蛘志嗷虼蠡蛐?。(圖5、圖6)相同點(diǎn)第二處在于《寒食帖》最后一排獨(dú)立成行的小字與起首遙相呼應(yīng), 《致鄧澤如書》最后落款的位置與起首的位置遙相呼應(yīng)。相同點(diǎn)第三處在于 《寒食帖》書至 “破灶燒”、“哭途窮”時(shí)六字橫空突兀, 《致鄧澤如書》至末尾 “公明”二字突然變大與厚重,其雄健之氣勃然而出。兩者比較不同之處在于,《寒食帖》起首的幾排小字,節(jié)奏平緩,接著行筆速度加快,字形逐漸變大,而 《致鄧澤如書》開篇?dú)庀⒊练€(wěn),筆勢(shì)沉著,節(jié)奏一直保持平緩,直寫到末尾處,“公、明”二字突然變大,以強(qiáng)調(diào)公明赴義之精神。

圖5 選自《致鄧澤如書》(局部)

圖6 選自《寒食帖》(局部)

蘇軾注重抒發(fā) “己意”和情感的宣泄,努力掙脫唐人重法觀念的藩籬,沒有被法所縛,即 “書初無意于佳乃佳爾”。[3]《致鄧澤如書》是黃興自香港出發(fā)赴廣州主持黃花崗起義時(shí)的絕筆書,是抱定 “身先士卒”“努力殺賊”而必死的決心, “以犧牲之精神,為開國(guó)之先導(dǎo),此先生之不可及也”。[4]所以黃興在作書時(shí),必定心無旁騖,任由自我情緒的揮發(fā),以一種自由從容的書寫狀態(tài),無拘無束、真率地完成了這一偉大作品。這與 《寒食帖》有異曲同工之妙,他們都是在無心于書的創(chuàng)作狀態(tài)下,給后代留下了珍貴的藝術(shù)佳作。從以上分析可知,無論是用筆、結(jié)構(gòu)還是章法上,黃興受蘇軾的影響至深。

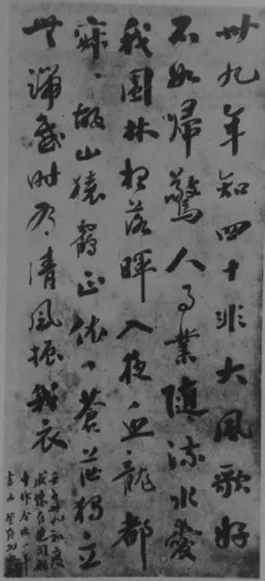

3.取法顏真卿:渾厚樸茂

顏真卿書法,幼承母親殷氏家法,后得張旭親傳,兼通真行草。楷書以 《郭氏家廟碑》《顏勤禮碑》為代表,形成雄渾、博大、偉岸的獨(dú)特風(fēng)格。行草書則以 《祭侄文稿》《告伯父稿》《爭(zhēng)座位稿》為杰作,創(chuàng)立了一種氣勢(shì)雄渾、率真爛漫的書法典型。其中 《祭侄文稿》被譽(yù)為 “天下第二行書”。黃興書作中如 《上 國(guó)父計(jì)劃書》《致夫人徐宗漢書》《自書卅九初度詩(shī)》《為吳醒漢書聯(lián)》《為秋山定輔題詞》《為張群書條幅》《爽氣秋高》等均可看出明顯取法于顏真卿。

《自書卅九初度詩(shī)》(圖7)時(shí)黃興三十九歲初度,在楚同艦上所作詩(shī),氣勢(shì)雄渾,率真爛漫,顯然受到過顏真卿的深刻影響。其用筆圓潤(rùn)渾穆,橫向筆畫細(xì),縱向筆畫粗,結(jié)字大小相間,大多字字獨(dú)立,偶有兩處相連,真、行、草書相互夾雜,用墨濃淡相宜,通篇讀來一氣呵成,氣韻暢通。有顏真卿 “信手自然,動(dòng)有姿態(tài)”[5]的遺意。

圖7 《自書卅九初度詩(shī)》

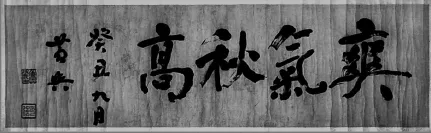

《爽氣秋高》(圖8)這幅作品用筆多取真卿,同時(shí)參以何紹基筆意,顯得氣渾韻厚。“爽氣秋高”將顏體渾厚雄強(qiáng)與何紹基縱逸瀟灑完美融合在一起,筆力雄健遒勁,多枯筆,亦有抖動(dòng),秀潤(rùn)有姿態(tài)。章法上看,通篇?dú)庀⒘鲃?dòng),墨色燥潤(rùn)兼用,形神兼?zhèn)洹|S興雖然食指、中指已斷,但此幅作品依然顯示出很好的控制筆墨和字形的能力。《爽氣秋高》抒發(fā)了黃興豪邁恢宏的氣度,故其字也寫得氣象宏大,渾然天成。

圖8 《爽氣秋高》

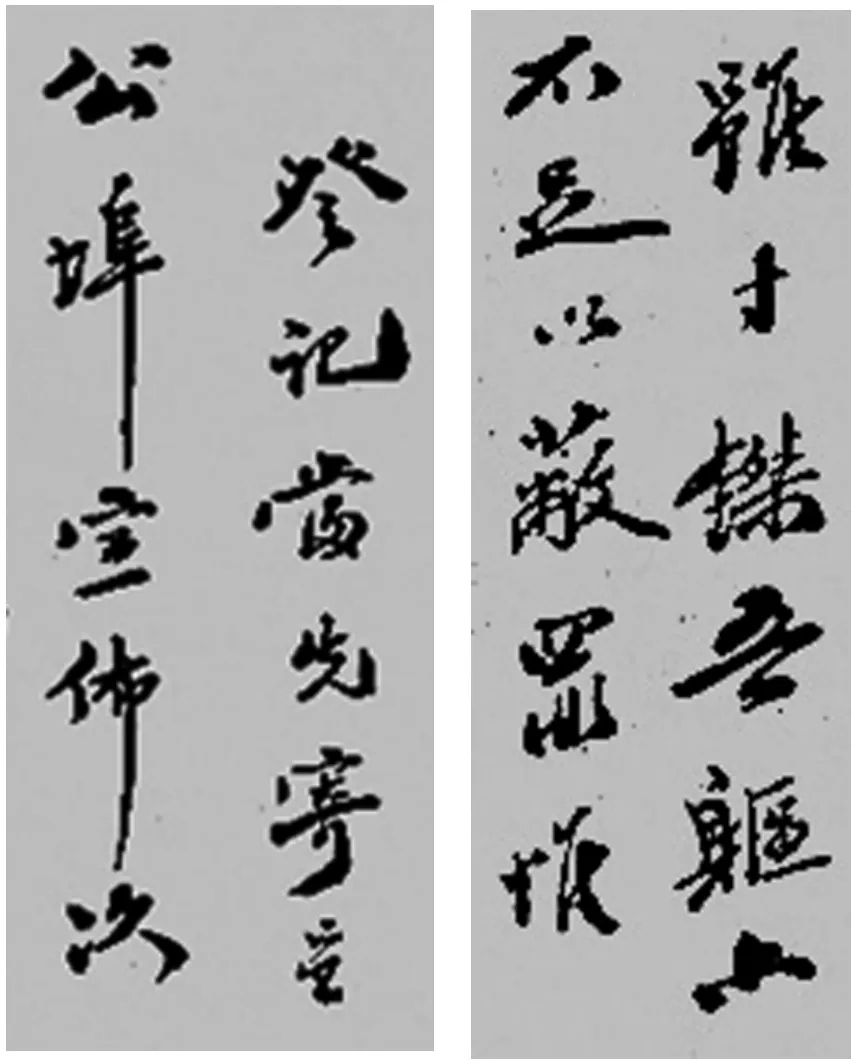

4.取法魏碑:峻厚樸拙

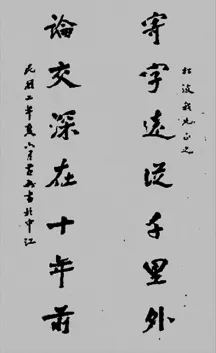

“晚清以來,人們習(xí)學(xué)的 ‘北碑’主要是 ‘魏碑’,而且是北魏遷都洛陽(yáng)之后四十年間書刻的 ‘魏體’。”[6]魏體特點(diǎn)是筆力、字體強(qiáng)勁,是后世書法的一種楷模。黃興 “文似東坡,字攻北魏”。[7]《為陳楚楠書 〈滿江紅〉詞》《為蔡鍔書聯(lián)》《為翼龍書聯(lián)》《為壽元書聯(lián)》《儒俠者流》等都是黃興所書的碑體面貌較強(qiáng)的作品。如圖所示,《為蔡鍔書聯(lián)》(圖9)用筆取北碑筆法,點(diǎn)畫峻厚,雄強(qiáng)樸拙,橫向筆畫左低右高,撇筆和捺筆寫得開張,筆勢(shì)的流暢生動(dòng)近乎行書。如 “遠(yuǎn)、從、交、深”四字靈動(dòng)活潑與 “里、外、十、年”四字厚重篤實(shí)形成鮮明的對(duì)比。結(jié)字以縱勢(shì)為主,字勢(shì)右斜有姿態(tài)。黃興在書法實(shí)踐中能上溯到北碑中汲取養(yǎng)分,對(duì)北朝碑志深入提煉,將它融化于行書中。胡漢民曾評(píng):“克強(qiáng)先生書,力效眉山,間亦作六朝北碑體。余嘗與先生論書,意不盡合。然觀其書,未嘗不嘆美欽佩也……”[8]

圖9 《為蔡鍔書聯(lián)》

黃興于民國(guó)的政治地位是毋庸置疑的,他的歷史功績(jī)?nèi)缯绿姿裕骸盁o公則無民國(guó);有史必有斯人。”[9]他的書法在民國(guó)書壇也占有一席之地,雖然他說:“朝作書,暮作書,雕蟲篆刻胡為乎,投筆方為大丈夫!”[10]他將革命事業(yè)作為一生的奮斗目標(biāo),書法只是視為革命事業(yè)的交流工具。但是他的書法取法歐陽(yáng)詢,得清秀嚴(yán)整之風(fēng);取法蘇軾,得寬博雄健之氣;取法真卿,得渾厚樸茂之韻;取法魏碑,得峻厚樸拙之美,在這些基礎(chǔ)上融會(huì)貫通,大體上形成剛勁醇厚、大氣磅礴的風(fēng)格。由于他自身?yè)碛懈矣诜磳?duì)舊封建的精神,他的書法也不受館閣體的束縛而能自出新意,這非常值得我們深入研究與學(xué)習(xí)。

注釋:

[1]王益枝.大寫的黃興.文物背后的故事 [M]湖南:湖南人民出版社,2014,第53頁(yè)

[2]周秋光 周元高 賀永田.譚延闿集·二 [M]湖南:湖南人民出版社,2013,第903頁(yè)

[3]蘇軾.論書·歷代書法論文選 [M].上海:上海書畫出版社,2007,第314頁(yè)

[4]羅家倫主編.黃克強(qiáng)先生書翰墨跡.[M]中央文物供應(yīng)社,中華民國(guó)六十二年,第4頁(yè)

[5]曹寶麟著.中國(guó)書法史.宋遼金卷 [M]南京:江蘇教育出版社,2009,第104頁(yè)

[6]劉濤著.中國(guó)書法史.魏晉南北朝卷 [M]南京:江蘇教育出版社,2009,第418頁(yè)

[7]同 [1]

[8]政協(xié)萍鄉(xiāng)市城關(guān)區(qū)文史資料研究委員會(huì).萍鄉(xiāng)城關(guān)文史資料 第1輯 萍鄉(xiāng)楹聯(lián)[C]萍鄉(xiāng):萍鄉(xiāng)報(bào)社,第157頁(yè).1987

[9]劉泱泱編.黃興集[M]湖南:湖南人民出版社,2008,第13頁(yè)

[10]湖南省社會(huì)科學(xué)院編.黃興集 [M]北京:中華書局出版,1981,第1頁(yè)

作者單位:中南大學(xué)