現代服務業演化機制及其政策含義析論

任紅梅

摘要:現代服務業可區分為生產性服務、流通性服務、個人消費性服務和社會消費性服務;根據服務的無形性、異質性、易逝性、生產與消費不可分離性等特點,服務業發展演化取決于信用社會、自由社會構建以及空間集聚,呈現生產群體流向消費群體,或呈現消費群體流向生產群體。無論何種流向,促使交易完成以及提高規模化程度都有利于現代服務業的成長壯大。

關鍵詞:現代服務業;集聚;分工;空間選擇

中圖分類號:F719文獻標志碼:A文章編號:1002-7408(2016)08-0092-03

一、現代服務業及其來源與分類

服務業的概念由來已久,從國外看,斯密(1776)、薩伊(1803)、富克斯(1968)等側重從無形性、生產與消費同時性等服務的特點角度對其進行界定;巴斯夏(1850)、希爾(1977)、佩蒂特(1987)和瑞德爾(1986)等揭示出,服務是一種“努力”、是“帶來變化的活動”;根據馬克思(1861-1863)對服務內涵的描述,大致可以將服務業界定為用于交換的勞動過程或活動。[1]

隨著黨的十五大報告首次提出“現代服務業”概念,國內相關提法日益增多。雖然從現行的統計制度和對服務業的分類、政府文件和研究文獻來看,并沒有統一的概念和類別界定,將服務業區分為現代與傳統也不盡科學,但國內比較廣泛接受的定義是在十五大報告基礎上提出的,認為“現代服務業是在工業化比較發達的階段產生的,主要依托信息技術和現代管理理念發展起來的,信息和知識相對密集的服務部門”。[2]作為強調服務分工深化的提法,“現代服務業”突出了當前信息技術革命背景下服務業的不斷繁衍發展,由此本文亦采用此提法,相關結論并不因“現代”與否而產生變化。

諸多學者提出現代服務業的知識性、定制化等特點,但影響經濟學解析的是其基于服務商品的基本特征,主要包括:第一,無形性。即,由于服務消費的是勞動過程或活動,它在空間形態基本上不固定或不直接可視。第二,服務的生產與消費同時性或不可分割性。它要么同其提供來源不可分,要么同其消費者不可分。第三,易逝性或難以貯存。服務一旦被生產出來,一般不能像商品那樣長久擱置或處于庫存狀態,以及不能轉售或退回等。第四,異質性。服務在很大程度上依賴于人的行為,尤其是依賴顧客與服務提供者之間的交互作用,人的行為表現因人而異,因時而異,所以同一種服務的消費效果和品質往往存在顯著差別。[2]

應當指出的是,隨著科技發展,有些無形的服務變得“有形化”、生產與消費可分割、可貯存等,如唱片、電影拷貝、硬盤作為媒介載體,向消費者提供歌曲、電影、知識、技術等服務,但媒介載體本身的價值相對于所提供內容的價值來看,可以忽略不計,其價值主體仍然是媒介載體所承載的勞動或活動過程。

一般認為,服務就像物質產品一樣,其產生源自需求,從其特征、功能角度都可以進行不同的區分。但是,要解析日益多樣化的服務為何不斷繁衍發展,有賴于從人類社會最基本的生產活動入手。

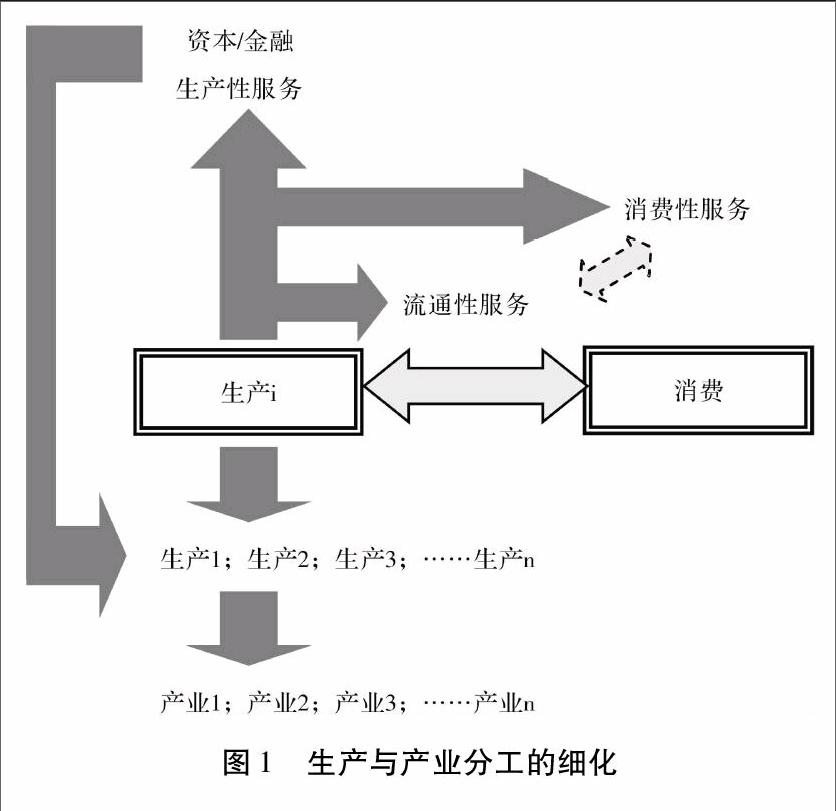

生產是人類社會最基本和核心的經濟活動,它與消費的循環往復運動為人類社會繁衍生息提供了物質基礎與源泉。生產的發展方向決定了產業分工細化內容、方式與類別。由于信息技術革命使社會生產、生活系統變得日趨復雜,服務業表現更加全面、具體與現實,從而賦予其“現代”含義是比較合理的(如圖1)。

圖1生產與產業分工的細化首先,生產與消費處在往復運動過程中,因新消費需求和生產技術的出現,生產產品的種類日益豐富和多元化,包括不同類產品、同類差異產品以及零部件等中間產品,以這些產品為核心衍生出來的生產鏈條形成了豐富的產業分工。

其次,人類社會任何階段的生產都有歸屬的主體,即服務、受命于生產的所有人。資本主義經濟條件下,資本是生產的主人。隨著生產日益復雜,生產過程的勞動環節不斷增多,并趨于專業化,出現了金融、會計、法律、管理咨詢、產品設計、研究開發等服務。這些服務歸根結底都服務于資本及生產的管理和運作。在這些服務中,金融占據了重要地位,它成為資本運動的核心載體、方式和途徑,也是各類資本相互轉換的平臺與工具。隨著這些服務從生產過程中獨立出來,并實現產業化,就會形成新的產業分工——生產性服務業。

再次,復雜的生產體系需要各類科研人員、專業技術人員、管理者、熟練勞動力和非熟練勞動力,勞動就業大軍的生存與繁衍需要物質產品及各類生活服務,人口集聚繼而對教育、醫療、福利、防務等公共產品產生需求。因此,為確保生產體系的運作,支持、維系勞動就業大軍物質、精神、家庭及社會生活的服務活動統稱為消費性服務,其中,包括個人對排他性產品及服務的私人消費,以及對非排他性、公共產品及服務的社會性消費。它們的獨立分工與產業化形成消費性服務業。

最后,產品從生產過程進入消費過程并不是自發和直接的,在生產分散和消費分散背景下,需要流通環節媒介與連接生產和消費兩大領域。隨著交通通訊技術的發展以及媒介時空范圍的擴張,批發、零售、貿易、物流、倉儲、航運等流通活動的獨立分工和產業化必然形成流通性服務業。

由此可見,現代服務業源自科技發展基礎上的社會分工日益細化,從其基本類別來看,包括生產性服務業、流通性服務業、消費性服務業,消費性服務業又可區分為個人消費服務業與社會性服務業。[3]

二、現代服務業的產生發展與空間演化

服務作為一種勞動、生產、產業,像其它勞動、生產、產業一樣,在集聚—分工的邏輯演化過程中逐步產生發展。服務勞動的蘗生取決于收益遞增、思想準入和信息成本;服務勞動向服務生產的演化取決于收益遞增、技術準入和管理成本;服務生產向服務產業的演化取決于收益遞增、市場準入和交易成本;服務產業空間演化的向心力取決于收益遞增、空間準入和運輸成本,離心力取決于擁擠程度和空間競爭。[4]

由于服務的特殊性以及現代服務業發展過程中服務分工不斷加速深化的特點,現代服務業的演化機制又具有諸多特征。

首先,服務的無形性、異質性和易逝性等特征決定了服務商品屬于“信任品”,[5]服務業的發展取決于完善的契約制度或信用社會的構建。服務勞動演化為服務生產主要在廠商內部完成,廠商往往自身既是服務勞動的提供者,也是消費者,規模有限、自我信用以及廠商內部層級制度有助于保障服務勞動向服務生產的演化。當服務生產需要演化為服務產業,也就是需要經過大量的由服務產出到完成銷售的過程;由于服務的無形性、異質性和易逝性,服務產品的品質無法界定或衡量,服務交易的供需雙方更難以對交易的利益和風險形成穩定的預期,這為機會主義或道德風險提供發生可能,進而導致服務生產及交易難以順利完成,甚至萎縮或停頓。也就是說,服務交易完成的交易成本相對較高。為促使服務業發展,需要多層次的契約制度與結構,以減少交易成本,使大量服務生產能完成整個循環過程、進而繁衍為相對獨立的產業。契約制度與結構的構建本身需要耗費運行、維系等交易成本;而保障服務交易完成的關鍵是減少機會主義或道德風險,也就是服務交易建構于信用基礎之上。因此,促使服務業發展的根本在于信用社會的構建。

其次,服務分工的加速細化以及異質性特征決定了現代服務業的發展依賴于自由社會的構建。新科技的快速發展以及社會分工加速細化,使勞動分工蘗生成為現代社會的重要特征,新服務勞動蘗生是其中主要組成部分;服務勞動的異質性也一定程度上意味著每一次服務供給都代表新服務勞動的蘗生。勞動分工蘗生取決于勞動活動集聚帶來的收益遞增效應、既有思想與知識構成所造成的思想準入制約,以及獲取知識信息所耗費成本之間的權衡與比較,當服務勞動蘗生需要成為不是偶然、而是常態的經濟活動時,解放思想、探求科學等必然成為減少思想準入制約的內在要求;交通通信技術的發展、特別是個人獲取信息與流動的權利與自由是減少知識成本的重要保障。此外,提高要素流動性是降低市場準入和空間準入門檻,促使服務勞動分工向服務生產分工、繼而向服務產業分工及服務產業空間分工加速演化的基本條件,由此,自由社會成為服務經濟或現代社會發展的內在要求。

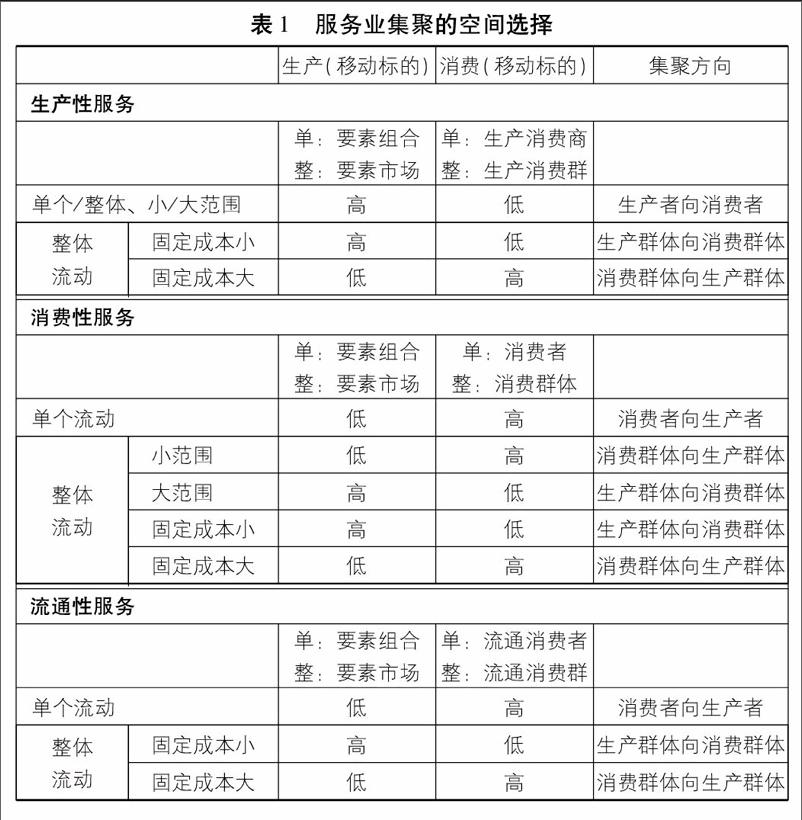

再次,服務生產與消費的不可分離性決定服務業的空間演化特征。根據空間選擇一般模型,除收益遞增與運輸成本之外,產業空間選擇還取決于生產、消費及產品的相對空間準入程度;由于服務商品生產與消費具有同時性,由此決定了服務業的空間演化特征(如表1)。

其一,生產性服務的空間選擇。生產性服務即主要向其它生產者提供的服務產品或活動。生產性服務的主要生產要素包括資本、管理人員、知識密集型勞動者等,其在國內和國際的流動性均較強;生產性服務的消費者是其它生產者,即生產消費商,其流動取決于資本、廠房、勞動力等要素流動。因而,不管生產性服務是單個流動還是整體流動,是小范圍流動還是大范圍流動,一般來說,生產性服務生產群體的流動性都要高于生產性服務消費群體的流動性,其空間選擇趨向于生產群體向消費群體集聚。隨著生產性服務日趨發展,像國際金融服務等,其生產建構于龐大的金融基礎設施、高效的制度環境等要素基礎之上,固定成本增加,因此,生產性服務空間選擇還取決于生產群體與消費群體的可流動性比較。當生產性服務固定成本較小,生產群體向消費群體集聚;當固定成本較大,消費群體向生產群體集聚。

其二,消費性服務的空間選擇。消費性服務包括個人消費服務和社會性消費服務,他們的消費者主要是居民,具有分散性特點;像理發等個人消費服務一般來講要素構成較為簡單、固定成本較小,像教育、醫療等社會性消費服務一般要素構成復雜、固定成本較大。消費性服務交易過程中,就單個流動來講,消費性服務提供者涉及要素組合的流動,消費者涉及個體流動,消費者的流動性較高,消費者向生產者流動。從整體流動來看,由于居民群體在小范圍流動性強、大范圍流動性差,而生產群體主要涉及要素市場的流動,因此一般來講,小范圍流動時,消費性服務生產群流動性低于消費群的流動性,消費群體向生產群體聚集;大范圍流動時,消費性服務生產群流動性高于消費群的流動性,生產群體向消費群體流動。隨著消費性服務生產規模的擴張,固定成本攀升,整體流動時其空間選擇亦會發生變化,當固定成本相對較小,生產群體向消費群體流動;當固定成本較高,消費群體向生產群體集聚。

其三,流通性服務的空間選擇。流通性服務主要通過運送傳輸促使時空分散的交易完成,即流通性服務本身面對的是時空范圍的考驗,其服務對象是商品、要素或人員等。就單個流動而言,流通性服務生產者的流動性低于流通對象,消費者向生產者流動;就整體流動而言,當流通性服務生產的固定成本較小,生產群體向消費群體集聚;當流動性服務生產的固定成本較大,消費群體向生產群體集聚。

流動固定成本小高低生產群體向消費群體固定成本大低高消費群體向生產群體總體來說,現代服務業的空間選擇取決于收益遞增、生產群體與消費群體的空間準入差異以及運輸成本;當服務業固定成本較小,其向消費市場集聚的趨向顯著,由此有利于其發展壯大;當服務業固定成本較大,消費市場向其集聚的趨向顯著,其經濟規模繼續擴大。

三、現代服務業演化機制的政策含義

從現代服務業產生、發展及空間演化的特征來看,其政策含義包括:

第一,現代服務業的產生與發展依賴于社會化大生產分工的深化和規模擴張,由此引發對服務產品的需求、繼而是服務產業的需求。

第二,現代服務業發展有賴于契約制度的完善,特別是信用社會的構建,以保障服務生產與交易的順利完成。

第三,現代服務業興起有賴于自由社會的構建,主要包括思想的解放、對科學的探求、個體權利的維護、要素流動的自由等。

第四,生產性服務業的興起有賴于生產制造業的繁榮,特別是生產制造產業集群的發展,由此對生產性服務產生規模化需求,為生產性服務通過集聚機制繁衍發展、實現產業化創造有利的條件與環境。

第五,集聚是產業興起發展的宗旨與目標,不管是生產群體還是消費群體,促使其空間聚集都有利于現代服務業發展,由此,中心商務區(CBD)、產業園、產業集群等生產群體聚集形式,社區化、城市化、城市群等消費群體聚集形式是促進集聚的重要空間手段與形式。

第六,通達性有助于促進集聚、提高空間準入、減少交易與運輸成本,因此,提高通達性是促使集聚發展的重要條件。這里的通達性既包括交通、運輸、通信、城市空間布局等硬件設施的通達性,還包括市場壁壘、政策限制等影響生產群體、消費群體流動的軟件設施的通達性。

第七,由于不同服務產業、服務產業的不同發展階段,都有其適合集聚發展的空間選擇模式,因而,為促進服務產業發展實施空間規劃時,一方面,需要根據生產群體、消費群體發展階段與狀態構建適合的空間格局,如服務業興起與發展初期,實現服務業的高度集聚并不現實,服務生產者向消費群體聚集或某種形式的分散更適合于產業發展;另一方面,需要考慮空間布局的靈活性和適應性,以降低服務業發展壯大及空間選擇變遷后對原有空間的改造成本,如原本由制造業集聚所占據的城市中心,逐步由收益遞增效應更為顯著、通達性要求更高的服務業集聚所取代,其中即牽涉空間改造產生的巨大成本,多用途辦公樓、可擴展的交通基礎設施一定程度上能提高空間的靈活性,有助于降低空間改造成本。

參考文獻:

[1]程大中.商品與服務:從分離到綜合[J].經濟學家,2002,(2).

[2]蔣三庚.現代服務業研究[M].北京:中國經濟出版社,2007∶26-27.

[3]Browning, C.,Singelman. J. The Emergence of a Service Society[M].Springfield,1975.

[4][日]藤田昌久.空間經濟學:城市、區域與國際貿易[M].北京:中國人民大學出版社,2005.

[5]泰勒爾.產業組織理論[M].北京:中國人民大學出版社,1997∶132.

【責任編輯:黎峰】