利用集群技術實現衛星影像快速生產數字正射影像

楊 珍,張永志,張文軍,焦佳爽,楊九元

(1. 長安大學地質工程與測繪學院,陜西 西安 710000; 2. 甘肅省測繪地理信息局地圖院,甘肅 蘭州 730000)

?

利用集群技術實現衛星影像快速生產數字正射影像

楊珍1,張永志1,張文軍2,焦佳爽1,楊九元1

(1. 長安大學地質工程與測繪學院,陜西 西安 710000; 2. 甘肅省測繪地理信息局地圖院,甘肅 蘭州 730000)

數字正射影像數據是地理國情普查中主要的調查數據源,同時也是普查成果數據的重要組成部分。本文對衛星影像數據快速生產數字正射影像進行了研究,通過充分利用國家基礎測繪項目中最新的1∶10 000DEM、DOM成果數據,結合PixelGrid集群匹配點的強大功能,GeowayCIPS1.0集群一體化流程中途無需人工干預的各自優勢,主要使用PixelGrid集群來實現整景數字正射影像的生產,GeowayCIPS1.0集群來實現1∶25 000分幅數字正射影像的生產。研究結果表明,生產出的數字正射影像達到了地理國情普查項目對數字正射影像成果的要求,相比傳統的數字正射影像生產方法節約了大量的人力、物力,大幅提高了生產效率。

地理國情普查;基礎測繪;PixelGrid;DEM;DOM;GeowayCIPS

地理國情普查項目時間緊,任務量大,數字正射影像(digitalorthophotomap,DOM)數據是整個項目的主要調查數據源,也是普查數據成果的重要組成部分,因此高效、準確、快速的數字正射影像生產不僅是地理國情普查項目的基礎,也為后續的數據采集、元數據生產、生產入庫等工作節省出時間。控制資料準備、區域網平差的實現要花費大量的時間、人力和物力。王彥敏等提出了基于PixelGrid實現DOM的快速更新,利用1∶5000DEM、DOM快速生產1∶10 000DOM[1],結果證明了集群分布式并行處理的方法生產效率高、實用性強。但是此方法主要針對的是數據排列整齊的航空影像。本文以地理國情普查項目為依托,主要針對數據源情況復雜的衛星影像,利用1∶10 000基礎測繪成果DEM、DOM數據,使用PixelGrid集群來實現整景正射影像的生產。對有全色和多光譜的整景成果,使用GeowayCIPS1.0集群下的一體化生產方案“融合—16位轉8位—勻光勻色—鑲嵌成圖”實現1∶25 000分幅數字正射影像的生產,對只有全色的整景成果,使用一體化方案“16位轉8位—勻光勻色—鑲嵌成圖”實現1∶25 000分幅數字正射影像生產。

一、地理國情普查中正射影像概述

地理國情普查中對正射影像的成果要求是不對整景糾正成果(含全色景和多光譜景)進行任何形式的數據增強處理,只對分幅正射影像數據成果進行增強處理。整景影像由于地形原因引起的正射影像拉伸(拉花)不需處理。分幅正射影像數據灰度圖像為單通道8位,彩色影像為3通道24位,影像數據文件采用非壓縮的標準TIFF格式存儲。數字正射影像的分辨率優于(包含)1m,應按照1∶25 000分幅裁切,裁切范圍為對應的基本存儲單元最小外接矩形向外擴展100個像素的矩形[2]。

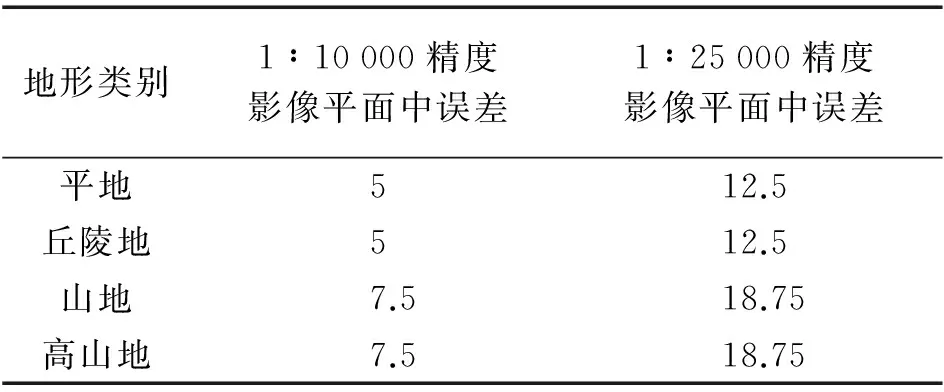

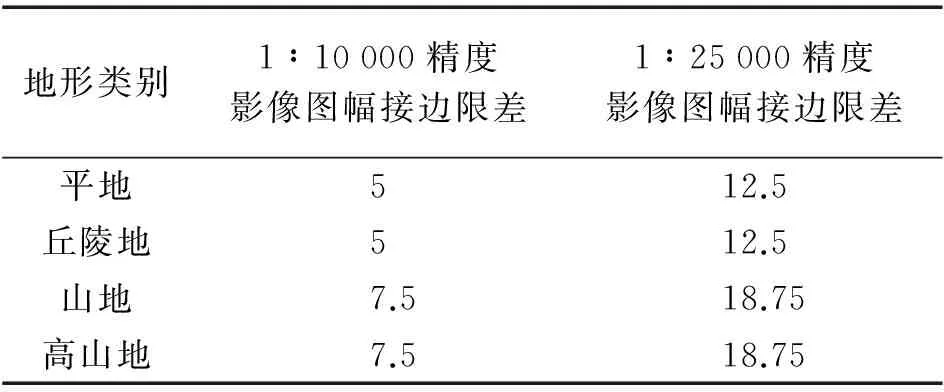

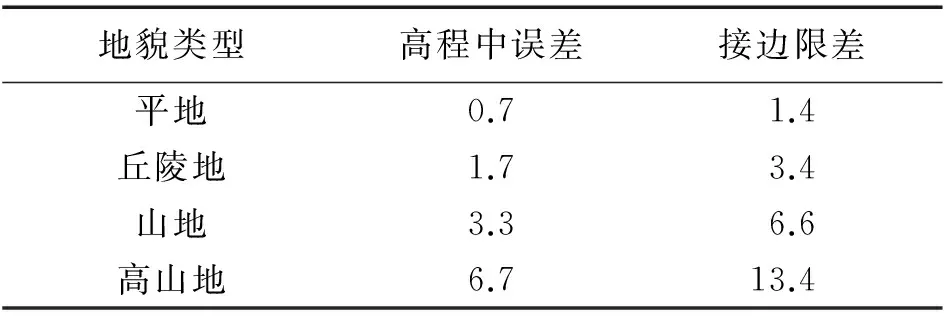

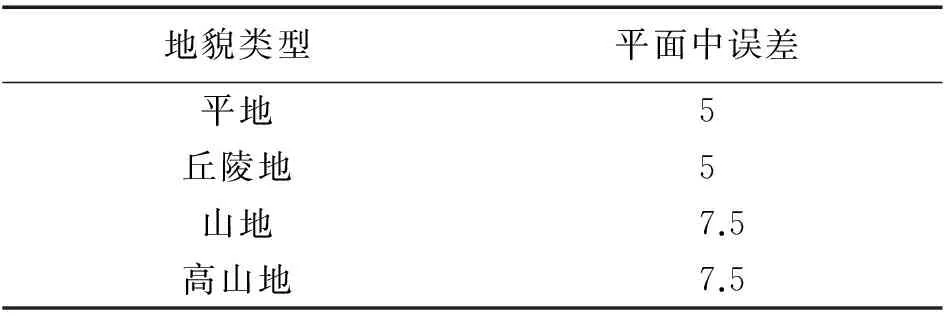

1∶10 000地形圖覆蓋區域和航攝生產區域原則上按1∶10 000地形圖成圖精度要求進行正射影像生產,非1∶10 000地形圖覆蓋區域原則上按1∶25 000地形圖成圖精度要求進行正射影像生產,特殊困難地區正射影像生產精度要求可適當放寬。平面精度要求見表1,對于大面積單一地物地區,例如水體、森林、草原、戈壁等,中誤差可以適當放寬,但最大不得大于表1的1.5倍。最大誤差不超過中誤差2倍。接邊精度見表2。

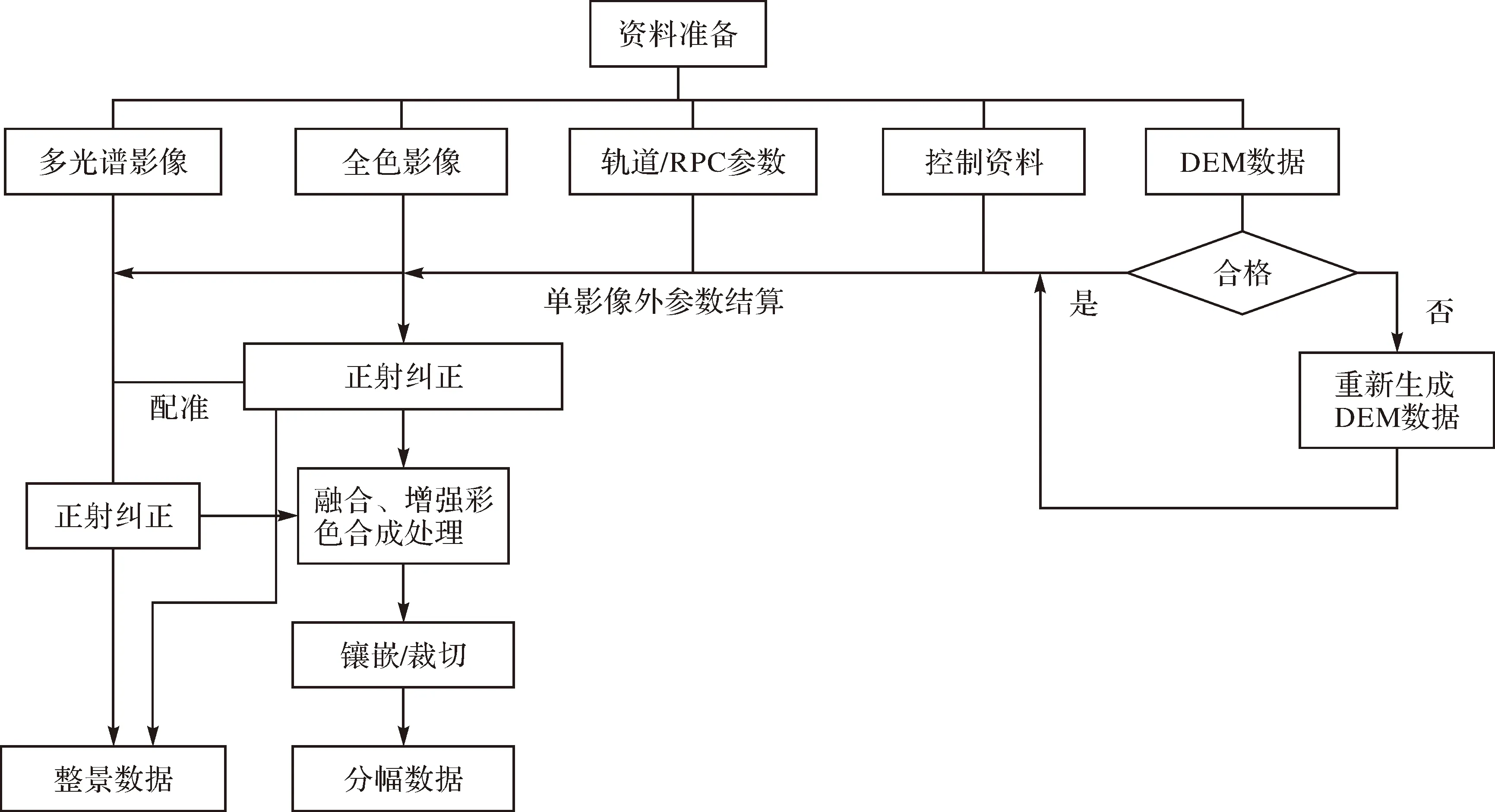

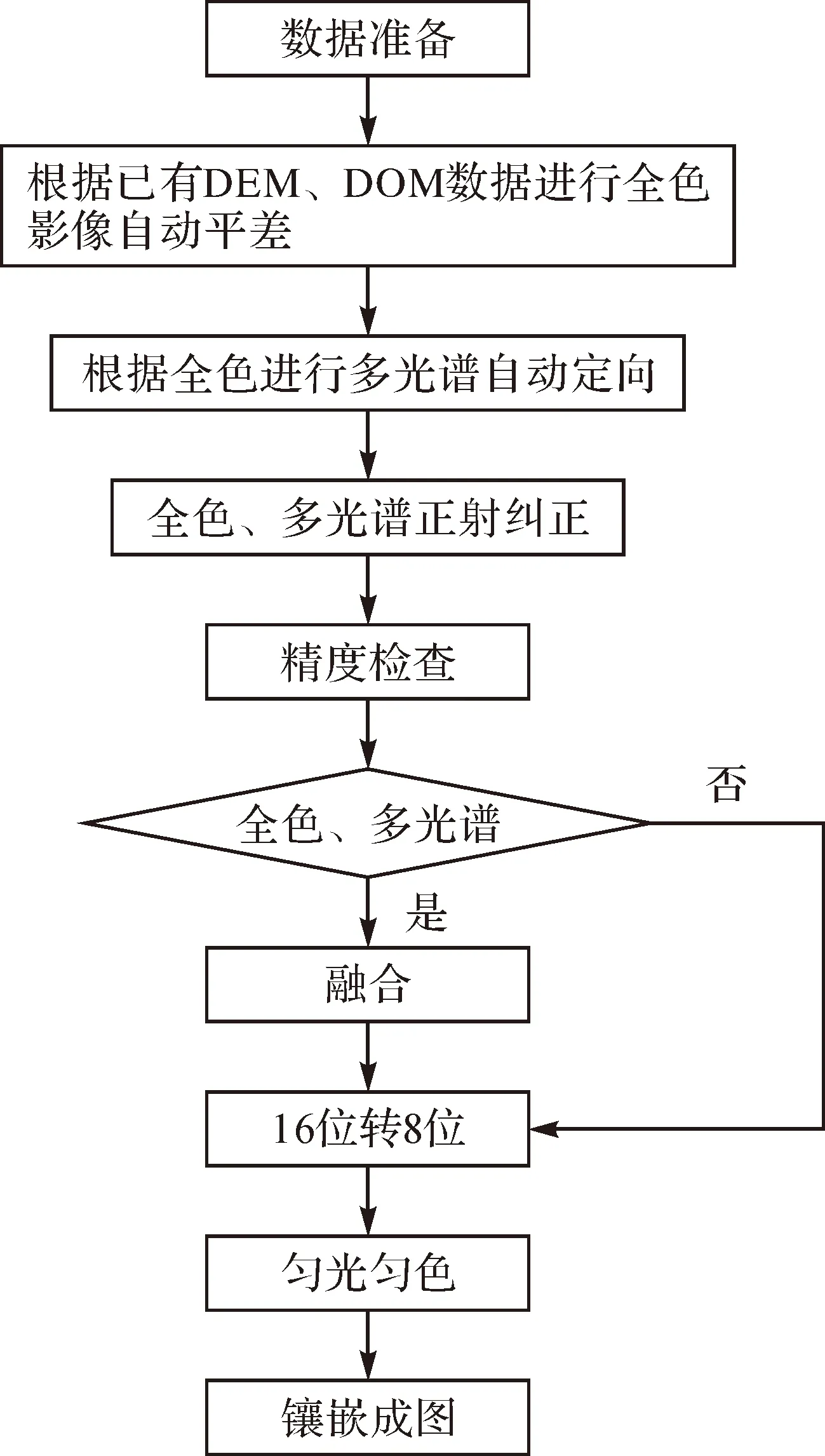

衛星影像單片正射糾正作業流程如圖1所示[3-6]。

表1 數字正射影像平面精度 m

圖1 衛星影像單片正射糾正作業流程

二、基于PixelGrid的整景衛星影像成果生產

1. 數據基本情況

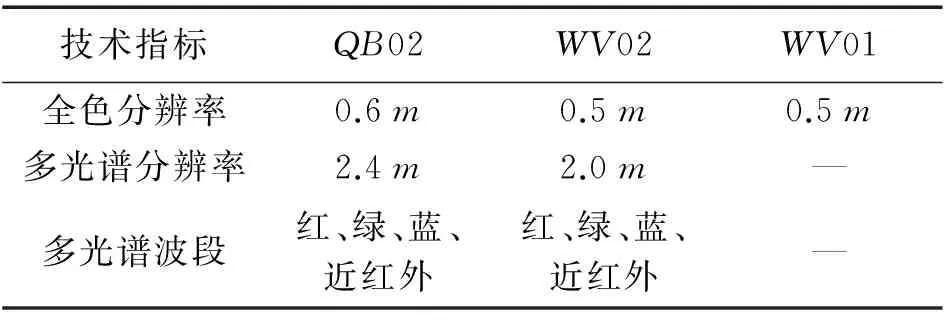

試驗區地貌以平地為主,包含30景衛星影像,遙感衛星資料有QB02(全色和多光譜)6景、WV01(全色)4景、WV02(全色和多光譜)20景,數據級別為level2A,GeoTIFF格式,QB02、WV01、WV02按景分塊存儲。衛星影像技術指標見表3。

表3 衛星影像技術指標

基礎測繪DEM、DOM數據均為2012年1∶10 000成果數據。DEM、DOM鑲嵌的圖幅文件均按照1∶10 000的標準圖號命名,DEM格網尺寸為5m,高程中誤差、接邊限差見表4。DOM的影像地面分辨率為1.0m,輻射分辨率彩色影像為24bit,波段彩色影像為3個波段,平面位置中誤差見表5,接邊限差不大于2個像素[7-10]。

表4 基礎測繪DEM高程中誤差、接邊限差 m

表5 基礎測繪DOM平面位置中誤差 m

衛星影像生產整景、分幅數字正射影像具體實現流程如圖2所示。

2. 衛星影像、DEM數據準備

由于提供給用戶的衛星數據是分塊數據,因此需要將分塊的衛星數據拼合成為一個tif文件,可使用“quickbird/worldview影像預處理”功能實現,結果會產生*.tif、*.rpc文件。

使用PixelGrid進行平差處理需要滿足*.tif、*.rpc、*.gsd文件齊全,因此還需使用“quickbird/worldview系列衛星影像數據分析”,生成*.tif.rpc和*.tif.gsd文件。此時使用拼合的大tif文件、*.tif.rpc和*.tif.gsd文件進行后續操作。

圖2 衛星影像生產整景、分幅數字正射影像流程

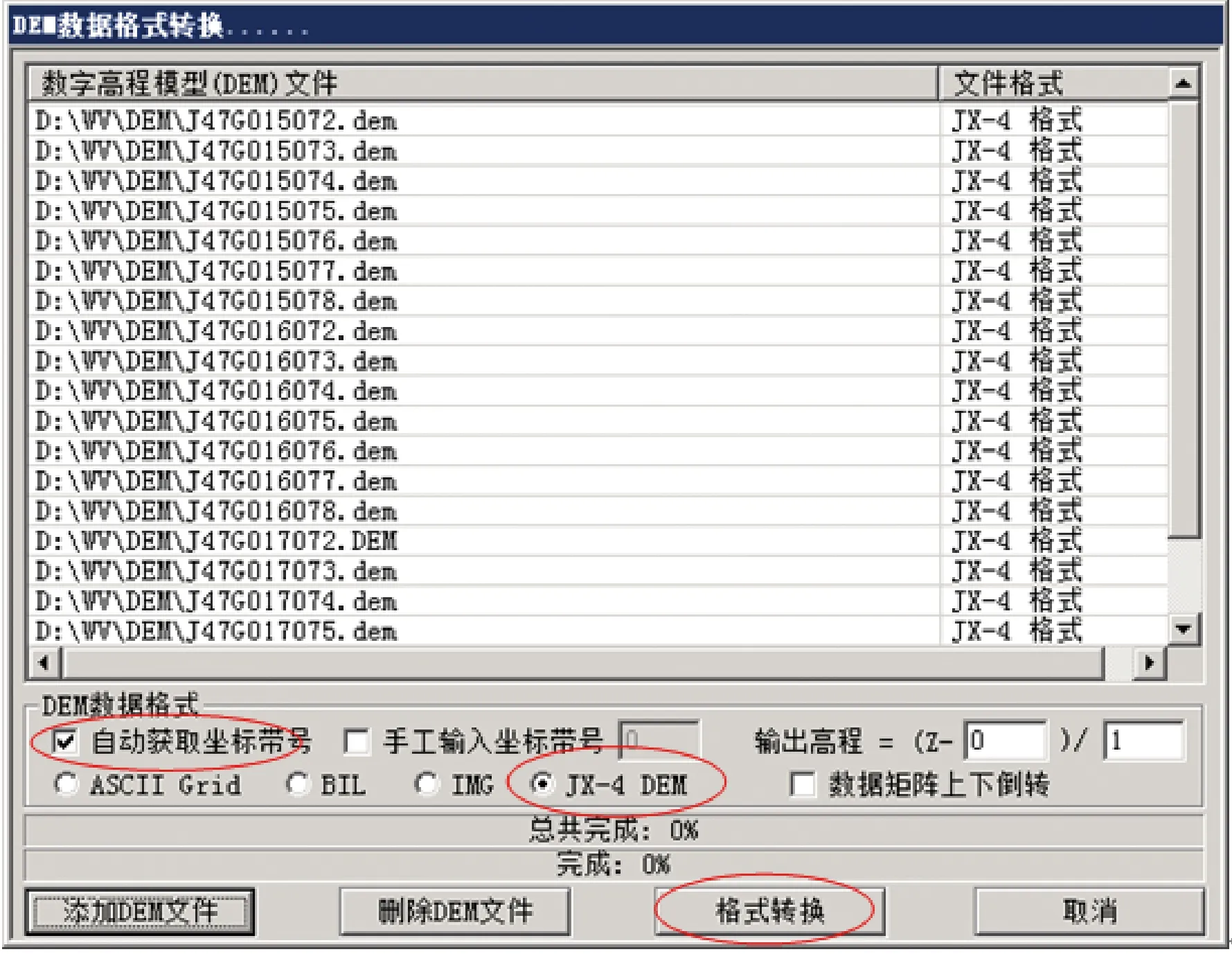

基礎測繪成果的DEM格式為JX4格式,而PixelGrid軟件要求的DEM格式為*.dtm。因此使用DEM數據格式轉換功能將DEM格式批量轉為*.dtm,如圖3所示。

圖3 DEM格式轉換

3. 根據已有DEM、DOM數據進行全色影像自動平差

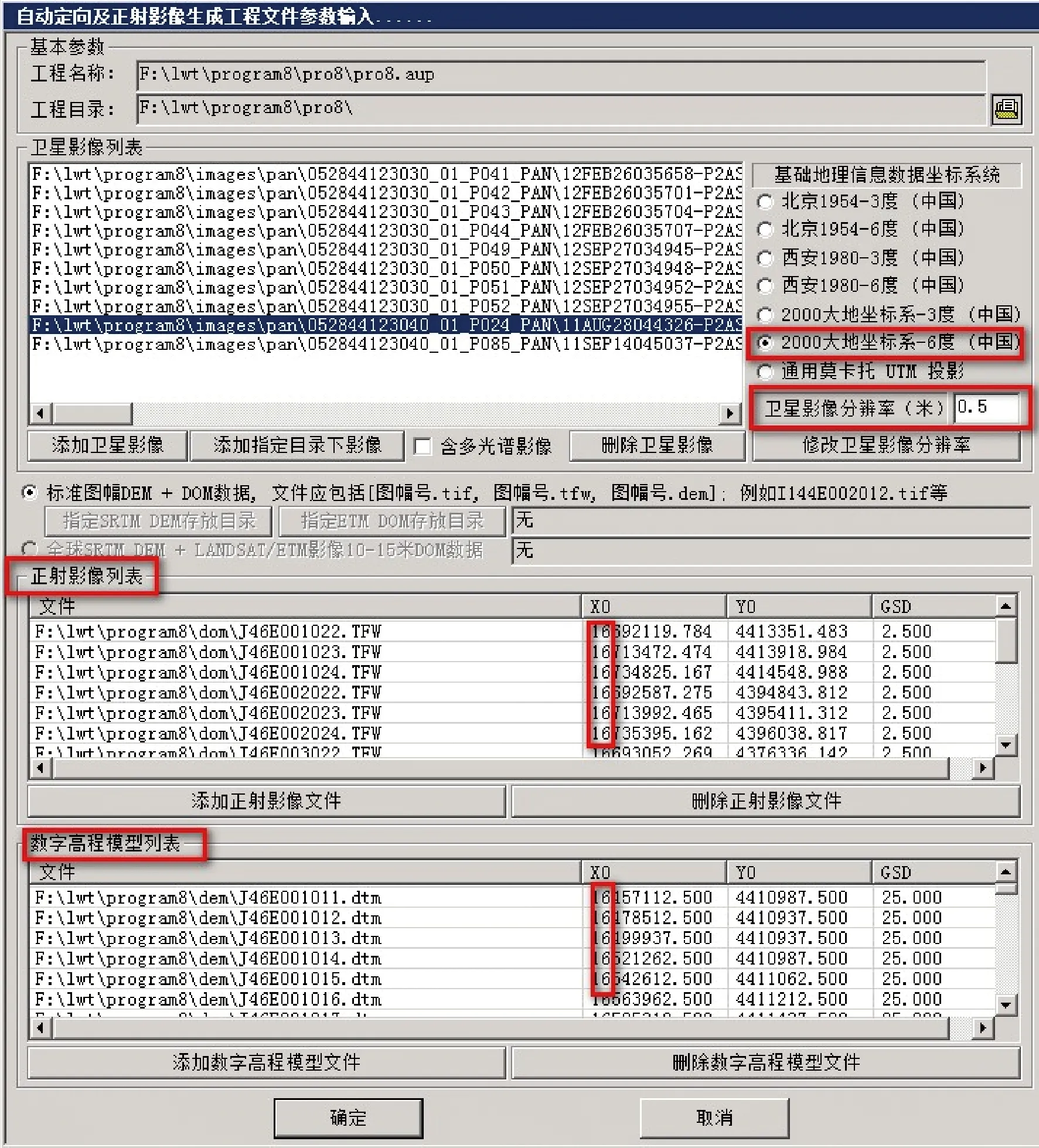

(1) 全色衛星影像自動平差的參數設置

在PixelGrid下,新建工程文件加載衛星影像、DEM、DOM數據,設置投影、分辨率等。由于地理國情要求的正射影像為6°分帶,因此設置為“2000大地坐標系-6°(中國)”。由于WV01、WV02的分辨率為0.5m,分幅DOM的成果數據分辨率也為0.5m,因此衛星影像分辨率設置為0.5m,QB02通過將全色0.5m分辨率影像重采樣得到0.6m分辨率的整景數字正射影像。基礎測繪的DOM和DEM都需要轉換為6°分帶加載進來,且基礎測繪DEM和DOM的數據范圍要大于衛星影像的范圍,全色衛星影像自動平差的參數設置如圖4所示。

圖4 全色衛星影像自動平差的參數設置

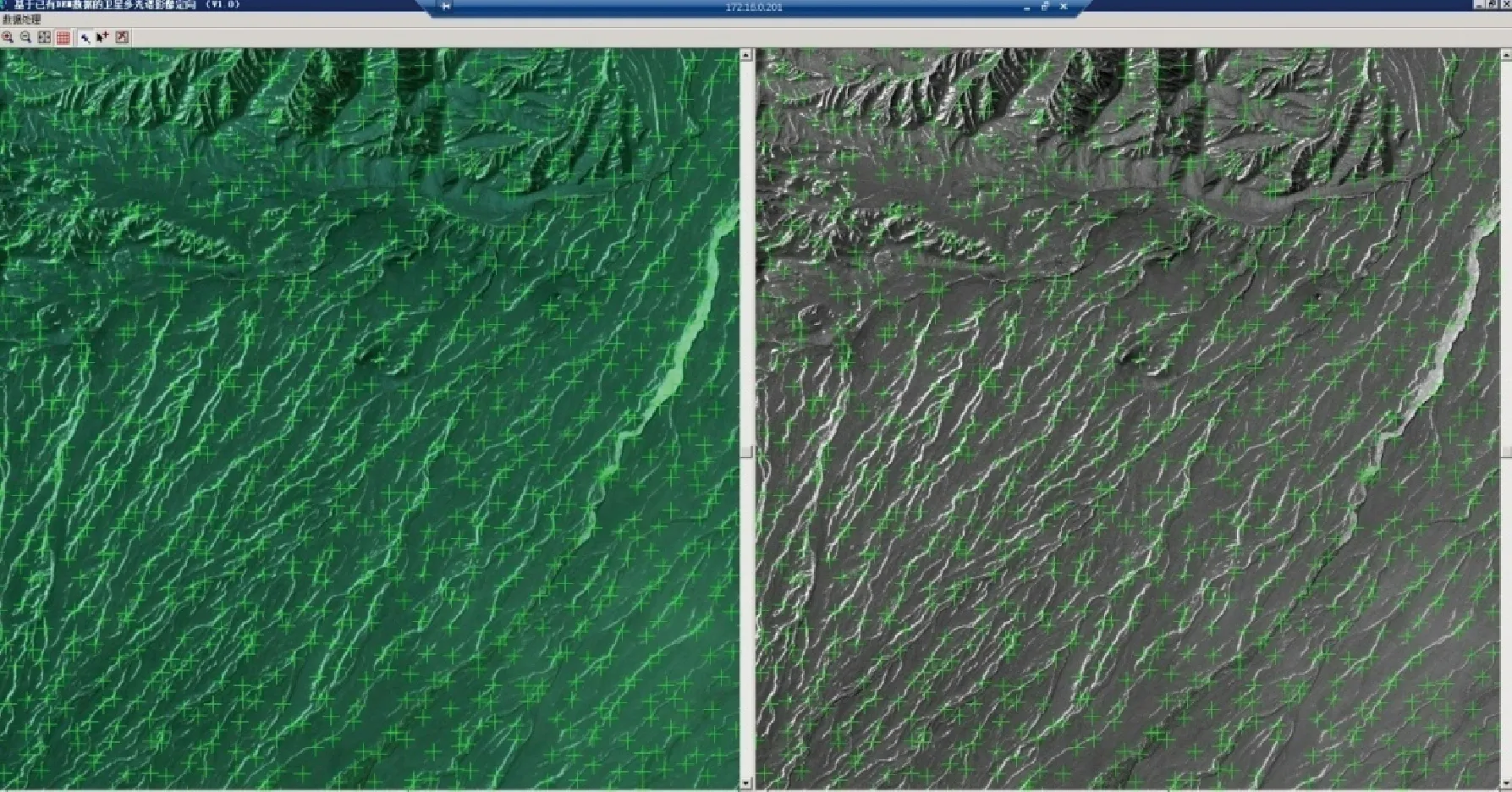

(2) 自動匹配控制點及檢查自動匹配結果

自動匹配控制點是采用計算機自動尋找基礎測繪DOM與衛星影像的同名點而無需人工選點。自動匹配出的控制點數量多、密度大且分布均勻。自動匹配的效率遠遠高于人工選點的效率,自動匹配控制點的效果如圖5所示。

圖5 自動匹配控制點所得結果

由于自動匹配出的控制點數量很大,不可能逐一檢查,檢查自動匹配結果是人工選取一些特征明顯、地物發生變化的區域對自動匹配的控制點進行正確性檢查,通常情況下自動匹配控制點正確率幾乎100%。

(3) 多光譜自動定向、正射糾正與精度檢查

多光譜自動定向這一過程的實質是根據全色影像依據同名點將多光譜影像匹配到全色影像上。直至這一步,基于PixelGrid的區域網平差完成,每景影像的RPC文件都會被更新,在RPC文件的最后,6個改正系數從0變為有效值。WV01、WV02的結果直接作為整景成果數據,QB02在ERDAS軟件下通過重采樣得到0.6m分辨率全色和2.4m分辨率多光譜的整景成果數據。

執行正射糾正功能便可完成全色與多光譜影像的正射糾正,整景數字正射影像至此生產完成。在進行分幅數字正射影像生產之前,必須對整景數字正射影像進行精度檢查,精度檢查通過人工選取檢查點的方式進行,本試驗區選取了108個檢查點,且檢查點分布均勻,平面中誤差為3.92m,小于5m,符合精度要求。

三、基于Geoway CIPS1.0的分幅正射影像生產

為了制作1∶25 000分幅數字正射影像,WV02、QB02必須先將0.5m分辨率全色影像與2.0m的多光譜影像進行融合,接著進行后續操作,WV01無需融合。

為了實現一體化生產流程,對QB02、WV02選擇生產方案“融合—16位轉8位—勻光勻色—鑲嵌成圖”,對WV01選擇生產方案“16位轉8位—勻光勻色—鑲嵌成圖”。

1. 準備工作

(1) 制作影像配對規劃

在執行生產方案“融合—16位轉8位—勻光勻色—鑲嵌成圖”之前,先在集群上新建pan和mul兩個文件夾。全色影像(tif和RPC文件)拷貝至pan文件夾,多光譜影像(tif和RPC文件)拷貝至mul文件夾,且兩個文件夾中的影像必須一一對應。

影像配對規劃實質是提取衛星影像的有效范圍,通過衛星影像的文件名確定全色與多光譜的一一對應關系,確保融合操作時按照正確的配對進行融合,制作影像配對規劃文件Mosaic.mdl,如圖6所示,影像配對規劃完成后,可以自動生成融合所需的全色影像與多光譜影像的xml文件、規劃文件PlanModel.xml,以及狀態文件_ImageModelFileState.xml。

檢查規劃文件PlanModel.xml是否存在配對錯誤,如果融合的影像很多,配對有可能出錯,自動配對的正確率有98%以上,為了確保生產一體化的流程順利進行,必須人工對規劃文件中全色與多光譜是否一一對應進行檢查修改。

圖6 影像配對規劃

由于GeowayCIPS1.0軟件安裝在Linux系統下,因此要修改全色影像與多光譜影像的xml文件和PlanModel.xml文件中的Windows路徑為Linux路徑。

(2) 制作勻光勻色模板

制作勻光勻色模板,要根據這片區域的總體色彩特征,地貌地物特征,選取一塊包含了這片區域的大部分地貌地物,色彩自然、紋理清晰的區域作為模板,在Photoshop下進行調整,調整后,模板的直方圖大致成正態分布,影像清晰、反差適中、色彩自然,不會因太亮或太暗失去細節的區域,明顯地物點能夠準確識別和定位。

(3) 制作圖幅范圍文件

制作圖幅范圍文件的目的是鑲嵌成圖時按照圖幅范圍的坐標信息進行準確的裁切。

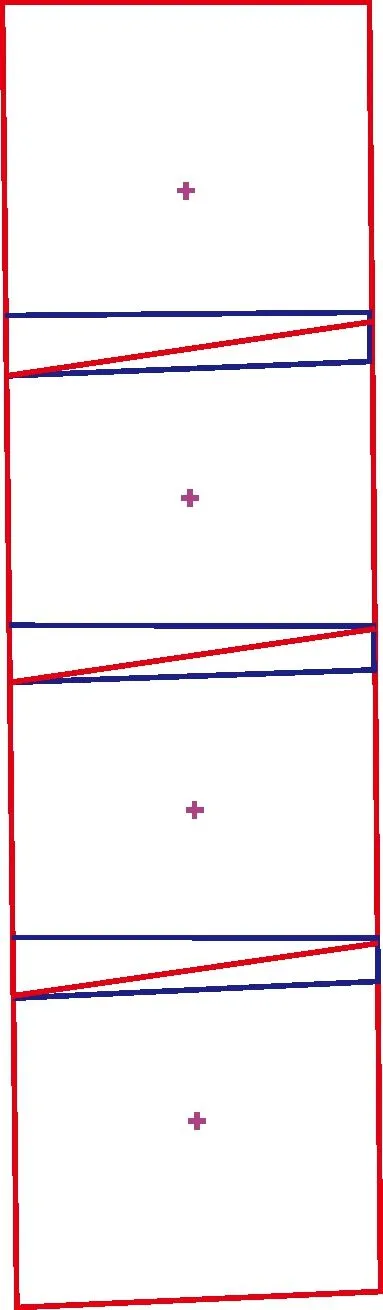

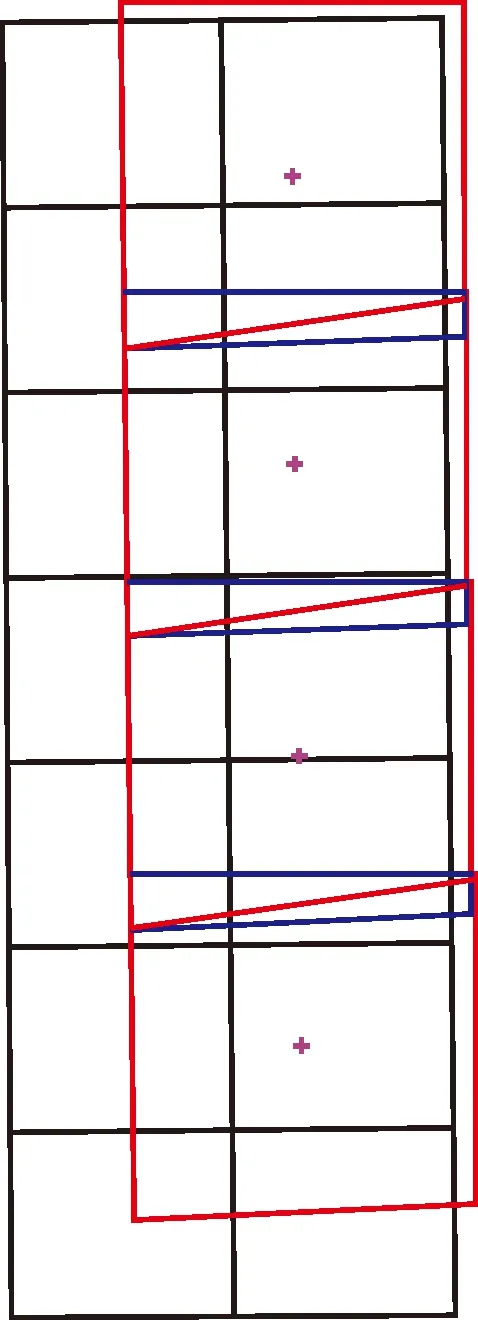

為了簡單清楚地說明,此處以4景影像為例。首先進行規劃導入,將規劃好的Mosaic.mdl文件加載進來,可以看到規劃的范圍是完全沿著提取影像的有效范圍邊緣的,如圖7所示。再次執行生成圖幅范圍線,設置投影時,注意設置東偏,影像是帶號的需要在東偏的500km之前加帶號,按照需求設置1∶25 000比例尺,生成的圖幅范圍如圖8所示,最后導出坐標文本文件,將圖幅范圍輸出成txt文本格式。

2. 執行方案時主要參數設置

融合參數設置:融合方法選擇PANSHARP融合,需要排除背景色,成果輸出格式為IMG。16位轉8位參數設置:直方圖閾值為5e-05。

圖7 導入規劃

圖8 生成圖幅

勻光勻色參數設置:選擇制作好的模板文件,勻色策略選擇逐塊勻色,成果影像格式選擇IMG,分塊大小選擇500。

鑲嵌成圖參數設置:處理策略選擇自適應鑲嵌,成圖比例尺分母選擇25 000,重采用方法選擇雙三次卷積法,成圖影像分辨率選擇0.5,圖幅外擴選擇100個像素,圖幅外擴方式選擇矩形外擴,羽化寬度(像素)選擇30,鑲嵌成果影像格式選擇TFW(tif+tfw),采樣點位置選擇整像素。

參數設置完成后,執行“融合—16位轉8位—勻光勻色—鑲嵌成圖”一體化的生產方案,生產1∶25 000的分幅數字正射影像。

最后使用Photoshop軟件對1∶25 000的分幅數字正射影像進行檢查修改,不滿幅進行鑲嵌,色彩差異大的進行調整等。

四、結束語

本文通過研究在集群軟件PixelGrid、GeowayCIPS1.0下進行衛星影像生產數字正射影像得出結果如下:①生產出的成果符合地理國情普查項目的要求;②充分利用基礎測繪成果,實現區域網平差花費的時間大量減少,節約了人力、物力;③1∶25 000數字正射影像制作時的一體化生產方案只需開始設置好各項參數,中途無需人工干預,自動化程度高。這些研究結果充分說明了集群的優勢,自動化程度高,自動匹配控制點正確率穩定,可靠性高,人工干預少,生產效率高。本文還沒有解決融合時全色與多光譜配對規劃正確率未達到100%的問題,每次都需要人工對規劃文件進行檢查,此環節還需不斷改進。

[1]王彥敏,盧剛.基于PixelGrid實現DOM的快速更新[C]∥地理信息與物聯網論壇暨江蘇省測繪學會2010年學術年會論文集.南京:江蘇省測繪學會,2010.

[2]國務院第一次全國地理國情普查領導小組辦公室.第一次全國地理國情普查數字正射影像生產技術規定:GDPJ05—2013[S].北京:國務院第一次全國地理國情普查領導小組辦公室,2013.

[3]周志勇.像素工廠空三轉換及數字正射影像圖制作研究[J].測繪通報,2012(S0):183-185.

[4]黨安榮,王曉棟.遙感圖像處理方法[M].北京:清華大學人居環境研究中心,2002.

[5]張祖勛,張劍清.數字攝影測量學[M].武漢:武漢大學出版社,2002.

[6]葉海全.PixelGrid系統在高分辨率遙感影像數據處理中的應用[J].測繪通報,2012(S0):183-185.

[7]國家測繪局.基礎地理信息數字產品1∶10 000、1∶50 000生產技術規程 第2部分:數字高程模型(DEM):CH/T1015.2—2007[S].北京:測繪出版社,2007.

[8]國家測繪局.基礎地理信息數字成果1∶5 000、1∶10 000、1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000數字高程模型:CH/T9009.2—2010[S].北京:測繪出版社,2010.

[9]國家測繪局.基礎地理信息數字產品1∶10 000、1∶50 000生產技術規程 第3部分:數字正射影像圖(DOM):CH/T1015.3—2007[S].北京:測繪出版社,2007.

[10]國家測繪局.基礎地理信息數字成果1∶5 000、1∶10 000、1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000數字正射影像圖:CH/T9009.3—2010[S].北京:測繪出版社,2010.

Study on Digital Orthophoto Map(DOM) Quickly Produced by SatelliteImageBasedonClusters

YANG Zhen,ZHANG Yongzhi,ZHANG Wenjun,JIAO Jiashuang,YANG Jiuyuan

2015-08-10;

2015-10-21

國家自然科學基金(41374028)

楊珍(1984—),女,博士生,研究方向為地理信息技術。E-mail:yangzhen6@qq.com

P237

B

0494-0911(2016)08-0065-05

引文格式:楊珍,張永志,張文軍,等.利用集群技術實現衛星影像快速生產數字正射影像[J].測繪通報,2016(8):65-69.DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0258.