大學生村官職業現狀研究

——以重慶市渝北區、開縣為例

蘇方元 羅 柳 程源潔 肖柏楊 馬進

?

大學生村官職業現狀研究

——以重慶市渝北區、開縣為例

蘇方元羅柳程源潔肖柏楊馬進

大學生村官工作是十七大以來黨中央作出的一項重大戰略決策。中央每年都會出臺相關政策,這些政策有其共通性,也有差異性。雖然“大學生村官”政策在運行中取得了諸多成效,但是一些問題也在逐漸凸顯。首先,“大學生村官”政策在基層中的“異化”現象較為嚴重;其次,村官群體的自我認同感不足;第三,“村官”的待遇保障水平不高,且落實不到位。這些問題的本質即是國家大學生村官的身份定位不清。所以,從根本和長遠的角度考慮,國家應該逐漸建立起一個具有相對獨立性、組織性、專業性的行政法人,來管理大學生村官,使大學生村官成為一種獨立的“職業”,以此來推動大學生村官工作更好的發展。

大學生村官;渝北區;開縣;異化;待遇保障;行政法人

大學生村官工作是十七大以來黨中央作出的一項重大戰略決策。大學生村官是指到農村(含社區)擔任村黨支部書記、村委會主任助理或其他村“兩委”職務的具有大專以上學歷的應屆或往屆的畢業大學生,工作多為社區(村)事務。其從發展到成熟是個漫長的過程,在這一過程中,問題也在不斷凸顯。所以,有必要對大學生村官政策從制度設計到實施運行進行全方位的考察,對村官的職業現狀進行全面而真實的反映,以更好地推動大學生村官事業的發展。

一、政策層面的歷時性研究

自“大學生村官”出現、得到認可以及被普遍推廣以來,黨中央、國務院每年都會面向“村官”出臺相關的選聘政策。對中央政策進行解讀與研究,有利于與調查情況進行對比,從而找出政策實施層面與政策制定層面的差距。因此,有必要對中央政策進行研究。

1.共通性

⑴二次就業的優先性。縱觀歷年中央出臺的政策,大學生村官的二次就業都是其中的重要內容。而政策關于村官二次就業的規定,都體現出了“優先性”。如2008年《關于印發〈關于選聘高校畢業生到村任職工作的意見(試行)〉的通知》中規定:在村任職2年后報考黨政機關公務員的,享受放寬報名條件、增加分數等優惠政策,同等條件下優先錄用。

⑵選聘標準的嚴格性。歷年的政策文件中,都存在對大學生村官選聘條件的嚴格規定。這些規定大多都對學歷、年齡、身份等予以嚴格限制。如2009年的文件中規定:主要選聘具有大學本科以上學歷、是中共黨員或擔任過學生干部的優秀高校畢業生。2012年的文件中規定:堅持中共黨員、優秀學生干部和回原籍優先的原則,注重從重點院校以及基層急需專業的畢業生中選聘大學生村官。

⑶福利待遇的穩定性。較好的福利待遇,是吸引優秀大學生加入村官隊伍的重要因素。對福利待遇的有關規定,是歷年政策的必要、重要內容。歷年的政策都對大學生村官們所應享受的福利待遇予以了較高水平的、穩定的規定。這主要體現在工資水平、參保水平、代償貸款等方面。如:比照本地鄉鎮從高校畢業生中新錄用公務員試用期滿后工資水平確定工作、生活補貼標準(2008年)。中央財政補助資金和地方財政補助資金要按時撥付到位,保證大學生“村官”工作、生活補貼比照本地鄉鎮新錄用公務員試用期滿后工資水平及時發放(2009年)。

2.差異性

⑴選聘標準日趨嚴格。從歷年中央政策文件的規定來看,對大學生村官的選聘標準是日益嚴格的,這主要體現在:選聘對象為30歲以下應屆和往屆畢業的全日制普通高校專科以上學歷的畢業生(2008年);到2009年,就修改為:主要選聘具有大學本科以上學歷、是中共黨員或擔任過學生干部的優秀高校畢業生。

⑵福利待遇日益優厚。隨著我國經濟水平的日益提高與國家對大學生村官工作的日益重視,大學生村官們的福利待遇日益優厚。如在財政補貼方面,2008年的政策規定:中央財政補貼西部地區的費用按人均每年1.5萬元的標準撥付,補貼中部地區的費用按人均每年1萬元的標準撥付,補貼東部地區的費用按人均每年0.5萬元的標準撥付。而2012年的文件規定:從2011年起,中央財政補助西部地區大學生村官的標準提高到人均每年2萬元,中部地區人均每年1.5萬元,東部地區人均每年0.8萬元,不足部分由地方財政承擔。這些數字的變化,直接體現出大學生村官福利待遇水平的提升。

從以上分析可以看出,在制度設計上,國家對大學生村官給予了較全面的保障。下面,將進入制度運行中展開問卷調查,以獲得大學生村官職業現狀的第一手資料。

二、村官職業現狀的共時性研究

對大學生村官職業現狀進行研究,首要的、最核心的內容即是獲取村官們生活、工作現狀的實際信息。為了獲取村官們實際生活、工作現狀的普遍性材料,筆者設計了調查問卷,采用網絡問卷的方式對村官們進行問卷調查。

筆者將調查問卷問題分為兩類,有關村官基本信息問題為基本問題,涉及村官實際生活或者工作的為實質問題;在實質問題下,又分兩個類別:生活問題與工作問題。調查問卷以實質問題為主。

基本問題為問卷中的第1、2、3題;實質問題為問卷中的第4—19題;在實質問題中,生活問題為第7、12、13、14題,其余為工作問題。(注:“受訪村官”指的是現在仍在擔任或者曾經擔任過大學生村官的人。)

1.基本問題

第1題:您的性別是?

第2題:您的籍貫是?

第3題:您的學科背景是?

2.實質問題

(1)工作問題

第4題:您為什么選擇成為大學生村官?

第5題:您擔任村官時的職位是?

第6題:您接受過以下培訓、學習、獎勵機會嗎?(多選)

第8題:在擔任村官時,您在村里工作的時間有多久?

第9題:您在擔任村官時在哪些方面發揮了作用?(多選)

第10題:您是否認為自己在基層工作中發揮了較大的作用?

第11題:您認為自己沒發揮較大作用的原因最主要是?

第15題:您現在的職業是?

第16題:您是初任村官還是續任村官?

第17題:您離開“村官”隊伍最主要的原因是?

第18題:您留在“村官”隊伍最主要的原因是?

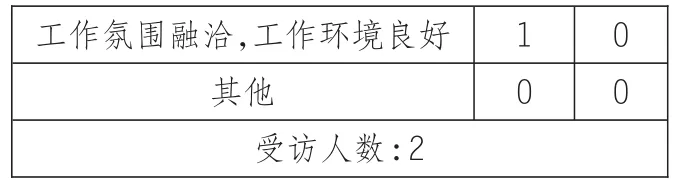

工作氛圍融洽,工作環境良好其他受訪人數:2 1 0 0 0

第19題:您認為現行的與“大學生村官”有關的國家政策存在的問題是?

(2)生活問題

第7題:在擔任村官時,您認為自己是否已經適應了村官生活?

第12題:擔任村官時,您每月的經濟收入是?

第13題:在擔任村官時,您是否獲得了“五險一金”或“三險一金”的保障?

第14題:您對自己收入及福利待遇的看法是?

三、職業現狀

以上問卷調查雖然以重慶市渝北區、開縣大學生村官為對象,但“窺一斑而知全豹”,從有限的數據中所體現的積極、消極因素可以折射出“大學生村官”政策在全國范圍內所普遍存在的有利影響和運行問題。

1.積極的方面

首先,村官群體在基層工作中發揮了自己的作用。無論是否大部分時間都在村里工作,村官群體都在各自崗位上“發光發熱”,為基層的發展做出了自己的貢獻;其次,村官群體都實際地接觸了基層的工作,增長了工作經驗與實踐技能,為日后的“二次就業”打下了堅實的基礎。

2.消極的方面

(1)“大學生村官”政策在實施過程中的“異化”現象較為嚴重。“異化”,從普通語境來說,即是指“相似或相同的事物逐漸變得不相似或不相同”。在哲學上則指:“主體發展到了一定階段,分裂出自己的對立面,變為了外在的異己的力量。”“大學生村官”政策在實施過程中的“異化”,就是指這一政策在實施過程中逐漸遠離其根本目的與本質內涵,成為了這一政策運行過程中“外在的異己的力量”。

首先,這一“異化”體現在工作地點上。中央推行“大學生村官”政策的目的,就是讓大學生進入農村基層,為基層建設提供知識與智力支持。但是實際上,一些大學生村官并未真正地在村里工作,而是在鄉鎮政府工作。這從數據統計就可以看出,即問卷中的第8題:“在擔任村官時,您在村里工作的時間有多久?”其中,有逾半數的受訪村官選擇了“有一些時間在村里工作”或“幾乎不在村里工作”,這反映出,真正活躍在農村一線,投身基層工作的村官并不多。這些村官大多都被鄉鎮政府“要走”,從事基層公務員的工作,村官們遇到了“鎮街截留”。由此可見,“大學生村官”政策在實施過程中遇到了鄉鎮政府的“阻力”,大量村官并沒有真正進入農村基層工作,而是提前成為了鎮政府的“公務員”,“鎮街截留”是導致這一現象的直接原因。

其次,就工作目的而言,多數大學生村官是打算通過擔任村官成為公務員,擔任“村官”是一種手段,而非目的。這從調查數據中可以得到體現,調查問卷第4題:您為什么選擇成為大學生村官?在143位受訪村官中,有71人選擇了“解決個人就業問題,緩解暫時就業壓力”,有20人選擇了“再爭取上升機會”,可見,擔任村官多是一種過渡性的措施、一種手段。

(2)村官群體的自我認同感不足。一個職業群體的自我認同感,是形塑該職業群體的重要力量。無論從問卷調查所得的數據還是訪談所得的材料來看,村官群體的自我認同感尚未形成,仍然處在一個較低的水平。

在問卷第10題“您是否認為自己在基層工作中發揮了較大的作用?”中,受訪村官共有143人,其中,92人選擇了“是”,51人選擇了“否”,而這35%的“否”的選擇,正說明了村官群體對自身的工作并未實現認可的一致,即共同的自我認同感。

(3)村官群體的福利待遇保障落實不到位。給予村官群體良好的福利待遇保障,并切實貫徹執行,是推動“大學生村官”事業良好發展的重要途徑。從歷年中央的有關政策來看,給予村官群體良好的福利待遇保障,一直是其中的重要內容,且一直處于不斷提高的狀態。但這些措施的執行情況卻不容樂觀。

以村官們所應得的各種社會保險為例,在調查問卷第13題(在擔任村官時,您是否獲得了“五險一金”或“三險一金”的保障?)中,選擇“是”的村官共有29人,選擇“否”的村官共有114人。也就是說,在這次調查中,未獲得“五險一金”或“三險一金”保障的大學生村官的比例高達79%。

但是,中央政策和重慶市的細化政策,如《2009年重慶市選聘大學生村官工作簡章》規定了:所在區縣(自治縣)應當為村官統一辦理人身意外傷害保險和住院醫療保險,保險費用為每人每年200元。2012年、2013年的文件中也有類似規定。對比調查數據,可以看出,客觀上大學生村官福利待遇保障的落實情況不到位,現實不容樂觀。

四、針對問題的解決方案

1.問題的本質所在——村官群體的身份定位不清

從本文可以看出大學生村官職業現狀存在以下一些具體問題,即:鄉鎮截留問題;動機的功利性問題;自我認同感不足以及福利待遇保障落實不到位等。

通過分析這些問題可以看出:鄉鎮截留問題實際上是村官群體的獨立性問題與地方政府的政策執行問題的整合;動機的功利性問題,客觀原因是就業形勢十分嚴峻,主觀原因是擔任村官對進入公務員隊伍有很大幫助;自我認同感不足問題,實際上是以上這些問題在村官群體主觀上的映射;福利待遇保障落實不到位問題也是政策執行的問題。由于鄉鎮截留,自己在村里工作的時間較少,工作事務繁雜且內容單一,使得村官群體沒有能夠實現自己目標與價值的客觀條件;由于動機功利,福利待遇保障落實又不到位,所以村官群體也難以擁有實現自己價值與目標的主觀條件。這些問題集中體現在村官們的心態上,就是對自身的否定與不認同。所以,自我認同感不足,最能集中地從本質上反映以上種種問題。解決這一問題,是解決上述諸問題的關鍵。

那么,自我認同感不足本質上又是什么問題呢?——身份定位不清的問題。更確切地說,是國家對村官群體身份定位不清的問題,這使得村官群體對自己的身份定位產生了迷茫。身份定位不清的問題是產生村官政策在執行過程中的“異化”等種種現象的根本原因。

2.解決方案

那么,將怎樣定位大學生村官群體的身份才是較為合理與適當的呢?

筆者認為,對大學生村官群體的定位,必須使這一群體的內部管理專業化、組織化,外部地位獨立化,使其成為一種獨立的“職業”,以此來建立一個專業的、獨立的、權威的職業組織,進而形塑一個具有較強自我身份認同感的職業群體,以充分發揮大學生村官的才能,推動我國農村更大程度的發展。那么怎樣的定位才能符合這些條件?——行政法人成員。筆者認為,可以借鑒日本等國的行政法人制度及理論,構建一個以大學生村官為成員的行政法人。

關于行政法人的理論,學界多有論述,筆者便不再贅述。在這里,筆者將重點放在這一制度實施的具體思路上。要使這一制度實現預期目標,必須在內部關系上保證管理的有組織性和專業性,外部關系上保證相對的獨立性,在法律上保證合法性。

(1)內部關系。要形塑一個職業群體,首先必須使其組織化。目前,國家可以成立一個行政法人來專門負責對全國的大學生村官進行管理,本文暫且將這一行政法人命名為“大學生村官協會”。在中央層面,應當由國家設立一個全國性的“大學生村官協會”,在地方層面則設立這一協會的分會。全國性協會與地方分會之間的關系是領導與被領導的關系,地方分會只受全國性協會的領導。這樣的職業協會一旦形成,大學生村官群體也就具有了組織性,“擰成一股繩”,能夠以集體的力量發聲,進而形成對自身職業的認同感。

與“組織化”同步推進的,是大學生村官群體管理的專業化。在這里,由于筆者學識所限,只能提出一些淺顯的制度設計,如:在“大學生村官協會”設立后,在協會行政制度上,各級行政首腦均應當由有較長時間的大學生村官工作經驗的人擔任;在村官選拔考試中,可以針對東部、中部、西部地區設計不同的試題以及考試制度,突出各地區的特點,使之擺脫公務員考試的“藩籬”。通過這些措施,來不斷地推進村官管理的專業化。

(2)外部關系。在協會成立后,其面臨的最大問題即是外部關系問題。能否處理好“大學生村官協會”與中央、各級地方政府以及基層群眾自治組織之間的關系是攸關大學生村官事業健康發展的重要問題。

在這些關系上,總體來說,筆者認為,“大學生村官協會”應當具有相對獨立性。在我國,目前尚不具備使這一由大學生村官組成的行政法人完全獨立的社會條件,而若在制度設計時使其“完全附屬”,則會根本違背解決問題的初衷。因此,使其具有相對獨立性是較為可行的一種方案。

對于實現這種相對獨立性,筆者認為,可以從以下方面入手:

在與中央的關系上,由于“大學生村官協會”的各級之間是領導與被領導的關系,所以協會與中央的關系主要體現為全國性的“大學生村官協會”(以下簡稱“總會”)與中央的關系。

首先,在自身財權與收入方面,“總會”的初始資金可以采取國家出資與民間出資相結合的方式,國家依出資比例在“總會”的政策制定與行政首腦任免上享有一定程度的表決權,這一表決權不宜設定過高,否則將會侵害“總會”的獨立性。民間出資主要是各村出資,在總會中,各村依出資享有的權利匯集到省級單位,由省級分會予以代表和行使。“總會”的后續資金由各村在一定的范圍內依自身發展情況浮動繳納。村官們應當享有“三險一金”或“五險一金”的保障,這些支出由“總會”或省級分會負擔;村官們的收入由“基本工資+績效工資”構成,由“總會”或省級分會負擔,基本工資應當長期維持在較高水平,績效工資則由其所在村的社會發展速度予以確定,這一程度可由經濟發展速度、環境改善程度等指標予以加權確定,社會發展速度越快,村官可得提成越高。

其次,在人事權方面,如上文所述,國家依出資比例對“總會”的政策制定以及行政首腦的任免享有表決權,國家可以以此來體現其意志,并指導、監督“總會”的工作。

第三,在“總會”中具體行使國家相關權利的機關可以是共青團中央或中央組織部,即“總會”受共青團中央或中央組織部指導、監督。

在與各級地方政府的關系上,“大學生村官協會”應當獨立于地方政府,而受其上級協會的垂直領導,可以參照國稅機關。唯有如此,才能破除地方政府的干擾,在工作地點、福利待遇上實現大學生村官政策的“本意”,切實保障大學生村官發揮自己才干的空間,并給予其應有的福利待遇。

在與基層群眾自治組織之間的關系上,村官在具體工作中應當接受協會與農村基層群眾自治的雙重領導,在村委會的決定與協會的領導之間發生沖突時,尊重村委會的決定。另外,還有一個較難解決的問題,即基層村官的選任權應當由哪一組織掌握。筆者認為,選任權可以由協會與基層群眾自治組織共同掌握,即可以通過協會選拔并提名,農村基層群眾自治組織任命的方式來實現。

(3)合法性保障。以上這些措施要得以施行,就必須解決它們的合法性問題。在前文中,將大學生村官繼續定位為村官的“不合理”的原因之一,就是這一定位存在著違反《村民委員會組織法》的問題。以上筆者所提出的這些措施都可能或多或少地引發這一問題。尤其是大學生村官協會與農村基層自治組織之間在法律上的緊張關系難以緩解。因此,要解決這一問題就必須推動全國人大及其常委會修改法律,在《村民委員會組織法》中,給大學生村官協會釋放一定的空間,賦予村官協會一定的選任權,緩解村官協會與農村基層群眾自治組織之間的緊張關系。

綜上所述,在制度設計上,國家的意志得到了實現與貫徹,但在政策運行中,其執行情況不容樂觀。這些問題的本質在于大學生村官群體的身份定位不清。所以,要想從根本上解決問題,國家應當建立一個有組織的、專業的、相對獨立的行政法人,來形塑“大學生村官”的職業群體,在內部關系上使之組織化、專業化、職業化,保障福利待遇,形成群體內部的“向心力”;并在外部關系上保持相對獨立性,使村官不受地方政府干涉,并與公務員相分離,成為獨立的、長期的、穩定的職業。只有這樣,村官的“異化”問題才能得到根本解決,擔任村官才能成為目的而非手段,村官們的自我認同感才能逐漸增強,福利待遇才能得到更好的保障,“大學生村官”事業才能實現更好的發展。

(作者單位:西南政法大學行政法學院)

10.16653/j.cnki.32-1034/f.2016.16.039