構(gòu)建以“探究”為核心學(xué)習(xí)行為的初中物理課堂

■許幫正

教學(xué)主張

構(gòu)建以“探究”為核心學(xué)習(xí)行為的初中物理課堂

■許幫正

“探究行為”是指學(xué)生在探究學(xué)習(xí)過程中有目的的探查活動和體驗(yàn)行為,基于“探究行為”設(shè)計(jì)和評價(jià)初中物理課堂教學(xué),可為落實(shí)培養(yǎng)目標(biāo)提供切實(shí)可行的實(shí)踐途徑。基于此,2009年至今,筆者所在的課題組先后開展了“學(xué)生科學(xué)探究行為的評價(jià)”和“初中物理‘行為課堂’的構(gòu)建”兩項(xiàng)江蘇省重點(diǎn)規(guī)劃課題研究,立足課堂實(shí)踐,著力構(gòu)建以“探究行為”為核心學(xué)習(xí)行為的初中物理課堂生態(tài)。接下來,筆者將結(jié)合課例稍作闡述,以與同行交流。

案例1浮力教學(xué)流程圖

圖1

一、解讀教材,以探究活動的方式設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)任務(wù)

教材是課堂學(xué)習(xí)的載體,是課程標(biāo)準(zhǔn)的具體體現(xiàn),體現(xiàn)方式一般表現(xiàn)為具體的學(xué)習(xí)任務(wù)。基于“探究行為”設(shè)計(jì)物理課堂教學(xué),必須準(zhǔn)確把握課標(biāo)要求,明晰教材中每個(gè)模塊的學(xué)習(xí)任務(wù)目標(biāo),以探究活動的方式設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)任務(wù)。具體見筆者設(shè)計(jì)的“浮力”教學(xué)流程(見圖1)。

二、設(shè)計(jì)“思維載體”和“資源載體”,凸顯學(xué)生的探究行為

剖析探究的特質(zhì)。探究應(yīng)該是基于問題、借助一定的手段去發(fā)現(xiàn)和建構(gòu)規(guī)律的過程,所以,“探究行為”的設(shè)計(jì)重點(diǎn)應(yīng)該是以問題為核心的“思維載體”和以實(shí)驗(yàn)為核心的“資源載體”的設(shè)計(jì)。

1.思維載體的設(shè)計(jì)。

認(rèn)知心理學(xué)認(rèn)為,“行為”是“思維”的體現(xiàn),“行為”又可以促進(jìn)“思維”的創(chuàng)新,“行為”與“思維”結(jié)合的紐帶就是“有價(jià)值的問題”。為使思維活動既連貫又不乏躍遷,應(yīng)根據(jù)學(xué)習(xí)目標(biāo),將問題整合成具有內(nèi)在邏輯的問題鏈或問題群。

案例2“力”的復(fù)習(xí)簡要流程設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)目標(biāo):

1.利用歸納法得出“力是物體對物體的相互作用”和“力的作用是相互的”。

2.基于測量分析重力大小與質(zhì)量關(guān)系。

3.基于控制變量的思想和方法,設(shè)計(jì)探究影響滑動摩擦力大小的因素。

4.分析常見的事例或?qū)嶒?yàn),體驗(yàn)重力、彈力、摩擦力的存在,進(jìn)而能在實(shí)際情境中判別力并會用示意圖表示。

教學(xué)流程:

環(huán)節(jié)一:基于現(xiàn)象的分析

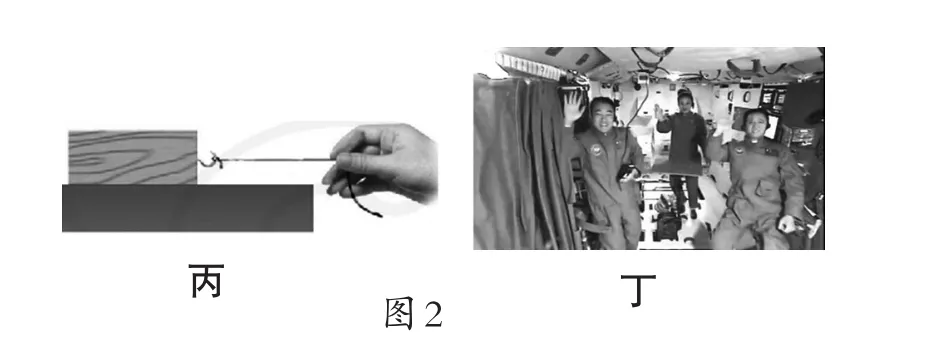

出示三幅圖并配一段視頻(截圖見丁),請學(xué)生討論并順次回答下列問題:

圖2

1.從甲、乙、丙、丁中各找到一種力,并描述“什么是力”以及“力的作用是相互的”。

2.分析圖甲,說明重力的特點(diǎn),并畫出這個(gè)力。圖丁中王亞平老師是否受到重力作用?

3.分析圖乙,手拉彈簧時(shí),手受到的力是如何產(chǎn)生的?畫出這個(gè)力。

4.分析圖丙,當(dāng)繩索拉力為3N時(shí),如果木塊沒動,請畫出木塊所受的摩擦力;如果木塊被勻速拉動,請畫出這個(gè)摩擦力;思考木塊被加速拉動時(shí),摩擦力大致的范圍。

(設(shè)計(jì)說明:此環(huán)節(jié)是針對第1、4組目標(biāo)設(shè)計(jì))

環(huán)節(jié)二:基于實(shí)驗(yàn)探究的分析

實(shí)驗(yàn)1:取質(zhì)量相等的四只鉤碼(每只50g)和彈簧測力計(jì)一只,提出如下問題:

1.如何設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)說明“彈力大小與形變的關(guān)系?”

2.如何正確地測出物體所受重力的大小?(請學(xué)生上臺演示,其余同學(xué)評估操作)

3.如何設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)探究重力大小與質(zhì)量的關(guān)系?請?jiān)O(shè)計(jì)數(shù)據(jù)處理方案。

1.如何測量滑動摩擦力的大小?(請學(xué)生上臺演示,其余同學(xué)評估操作)

2.如何改變接觸面的粗糙程度?

3.如何改變接觸面壓力的大小?

4.怎樣研究其中某一個(gè)因素對滑動摩擦力大小的影響?

5.如何改進(jìn)你的方案設(shè)計(jì)?(請學(xué)生上臺演示,其余同學(xué)對具體方案實(shí)施評估)

6.你還能想到采用何種方式減小木塊運(yùn)動時(shí)所受的摩擦力?

(設(shè)計(jì)說明:此環(huán)節(jié)是針對第2、3組目標(biāo)設(shè)計(jì))

2.資源載體的設(shè)計(jì)。

同理,以“功能結(jié)果”“社會結(jié)果”“心理結(jié)果”“成本結(jié)果”為自變量,分別以“安全感”“生活品質(zhì)”“人際交流”“成就感”“自我價(jià)值”“娛樂興趣”“歸屬感”為因變量進(jìn)行線性回歸分析,以性別、年齡、學(xué)歷、收入、職業(yè)、旅游方式這6個(gè)題項(xiàng)為控制變量。使用“逐步法”(Stepwise),以P≤0.05為自變量選入標(biāo)準(zhǔn),以P≥0.10為自變量剔除標(biāo)準(zhǔn)建立回歸模型。調(diào)整R方>0.4,表明回歸模型擬合度較高,P<0.05表示變量之間顯著性強(qiáng)。標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)如表所示,可以發(fā)現(xiàn)結(jié)果層的4個(gè)因子與目的層的“娛樂興趣”“歸屬感”兩個(gè)因子的模型擬合度低,且無顯著相關(guān)性(如表9所示)。因此,剔除這兩項(xiàng)因子。

物理課程的實(shí)踐性很強(qiáng),要凸顯學(xué)生的探究行為,應(yīng)該倡導(dǎo)把實(shí)驗(yàn)作為核心的課程資源,讓實(shí)驗(yàn)教學(xué)成為提升學(xué)生學(xué)科素養(yǎng)和體現(xiàn)課程理念的重要途徑。實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是要引發(fā)學(xué)生的思維,讓學(xué)生在探究中發(fā)現(xiàn)規(guī)律。

案例3“牛頓第一定律”教學(xué)實(shí)錄(片段)

圖3

活動1:讓小車動起來

師:同學(xué)們的桌上都有一輛靜止的小車。如何讓小車動起來?

生1:用手推,用力拉。

師:怎樣才能讓小車一直運(yùn)動?

生2:一直用力。

師:咱們再做一組對比實(shí)驗(yàn),先讓小車車輪朝上(圖甲),再讓小車車輪朝下(圖乙),用大約同樣大小的力拉車并思考以下問題:1.拉力消失后,小車立即停止運(yùn)動了嗎?2.哪輛小車運(yùn)動的路程更長?原因可能是什么?

學(xué)生兩人一組完成實(shí)驗(yàn),小組討論并回答:

1.拉力消失后,小車并未立即停止(甲可以從細(xì)線的彎曲上看出);2.乙小車運(yùn)動的路程更長。原因猜想:所受摩擦力比甲小。

師:如果沒有任何摩擦呢?運(yùn)動的乙小車能一直運(yùn)動下去嗎?

生3:能。

師(小結(jié)):生活中許許多多的現(xiàn)象似乎給我們這樣一個(gè)經(jīng)驗(yàn),只有施加了力,才能使物體運(yùn)動,要使物體持續(xù)運(yùn)動,只有持續(xù)施加力,如“推車車動”“風(fēng)吹樹搖”“風(fēng)停樹靜”,似乎“力是維持物體運(yùn)動的原因”,而上述的探究告訴我們,事實(shí)并非如此。

在設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)教學(xué)時(shí),教師要關(guān)注以下兩點(diǎn):一是不同學(xué)段探究能力目標(biāo)的層遞性,其中八年級更加注重觀察和描述、提問和猜想、操作與信息收集、交流與合作,九年級除繼續(xù)關(guān)注以上四項(xiàng)外,逐步關(guān)注設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、信息處理、分析概括并提倡評估。二是不同實(shí)驗(yàn)類型探究能力目標(biāo)的側(cè)重點(diǎn),其中演示實(shí)驗(yàn)側(cè)重提升觀察品質(zhì)和分析能力,學(xué)生實(shí)驗(yàn)的探究過程更加深入且能力目標(biāo)更為全面。

三、在實(shí)際探究中尋找問題的生成點(diǎn),組織評估交流,提升學(xué)科思維品質(zhì)

探究的課堂應(yīng)該是靈動的課堂,再好的預(yù)設(shè)也不可能涵蓋學(xué)生所有的表現(xiàn)。教師具體授課時(shí),要善于捕捉學(xué)生實(shí)際探究行為表現(xiàn)中的有價(jià)值之處,利用評估和交流讓思維的火花相互碰撞,以促進(jìn)學(xué)生發(fā)展。

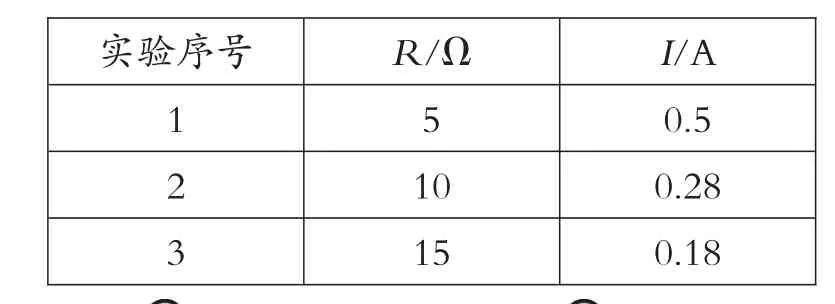

案例4“歐姆定律”教學(xué)中的評估活動實(shí)錄

“歐姆定律”教學(xué)中,在控制U不變,研究I 與R的關(guān)系時(shí),筆者巡視學(xué)生實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)有下列一組數(shù)據(jù)。在仔細(xì)觀察了他們的接法后發(fā)現(xiàn)他們采用的是圖乙的接法。

實(shí)驗(yàn)序號1 2 3 R/Ω 5 10 15 I/A 0.5 0.28 0.18

圖4

當(dāng)時(shí),筆者心中暗喜,正愁沒法解決本課的一個(gè)難點(diǎn):如何分析該實(shí)驗(yàn)中存在的誤差?于是,立即組織了下面的評估活動:

先請部分學(xué)生匯報(bào)數(shù)據(jù),當(dāng)絕大部分學(xué)生的數(shù)據(jù)與上表不一致時(shí),請?jiān)摻M學(xué)生拿出了這組數(shù)據(jù),并請其余學(xué)生評估。基本上,學(xué)生都認(rèn)為是電流表讀數(shù)出錯(cuò)。

筆者請?jiān)摻M學(xué)生在黑板上把自己的實(shí)驗(yàn)電路畫成電路圖(圖乙),再次組織評估。于是大部分學(xué)生認(rèn)為接法錯(cuò)了,應(yīng)該采用圖甲。

筆者提出第一個(gè)問題:甲、乙電路的接法中,電壓表、電流表的測量對象是什么?

學(xué)生討論后達(dá)成共識:甲圖中電壓表所測為電阻兩端電壓,而電流表所測為電阻和電壓表的電流之和;乙圖中電流表所測是電阻的電流,而電壓表所測是電阻和電流表電壓之和。

筆者又請其余學(xué)生再按照乙的接法進(jìn)行實(shí)驗(yàn),所得數(shù)據(jù)基本與該組相近,從而排除了電流表讀數(shù)出錯(cuò),認(rèn)定是由于該實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)帶來的誤差。

于是又組織學(xué)生對該實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了有關(guān)實(shí)驗(yàn)誤差的探討。明確該實(shí)驗(yàn)存在誤差的一個(gè)原因就是無法真正做到電壓表、電流表均只測量電阻兩端的電壓和電流。

筆者提出第二個(gè)問題:那為什么采用圖甲,與所得“歐姆定律”結(jié)論更貼近?關(guān)于這一問題,請學(xué)生在學(xué)完下一節(jié)后再給出意見。

可見,課堂教學(xué)中,如果教師能注意觀察學(xué)生的探究行為,抓住問題的生成點(diǎn),組織評估與交流活動,不僅可以提高課堂效益,同時(shí)也為學(xué)生的學(xué)科思維發(fā)展拓寬了空間。

四、構(gòu)建基于探究行為的課堂教學(xué)評價(jià)的生態(tài)系統(tǒng),以評價(jià)促進(jìn)學(xué)習(xí)

課堂評價(jià)有三個(gè)關(guān)鍵要素,即清晰的學(xué)習(xí)目標(biāo)是前提,科學(xué)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是杠桿,適時(shí)的反饋與指導(dǎo)是保障。換言之,教師首先要有“課程標(biāo)準(zhǔn)”的意識,要把課程標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)化為教學(xué)中的“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”,轉(zhuǎn)化的途徑是依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)解讀教材文本,確定清晰的、可測量、可界定、可評價(jià)的課時(shí)學(xué)習(xí)目標(biāo)。沒有課程標(biāo)準(zhǔn)參照的教學(xué)無異于失舵的船,沒有學(xué)習(xí)目標(biāo)參照的評價(jià)更像是沒有刻度的儀表盤。

課堂教學(xué)評價(jià)應(yīng)該由“基于標(biāo)準(zhǔn)”的測量和與學(xué)習(xí)過程相伴的“基于學(xué)習(xí)目標(biāo)”的及時(shí)性評價(jià)共同組成。關(guān)于測量技術(shù),可以采用“習(xí)題選擇”和“任務(wù)設(shè)置”的方式進(jìn)行,以“浮力”教學(xué)中“阿基米德原理”的研究過程為例,要完成該原理的探究,必須知道液體對浸在其中的物體有浮力,知道如何用彈簧測力計(jì)測出這個(gè)浮力,這里不僅有知識上的要求,同時(shí)也有操作技能上的要求。而要評價(jià)這兩點(diǎn),我們必須找到一個(gè)切實(shí)可行的探究任務(wù),以顯現(xiàn)學(xué)生的探究行為,評價(jià)學(xué)生的探究能力。所以,在授課時(shí)筆者直接利用課后思考題設(shè)計(jì)了一組探究(具體參見“《浮力》教學(xué)實(shí)錄”中的課堂評價(jià)活動)。關(guān)于及時(shí)性評價(jià)技術(shù),在實(shí)施課堂教學(xué)時(shí),只要我們能夠構(gòu)建“以‘探究行為’為核心學(xué)習(xí)行為”的課堂生態(tài),以問題作為指引,然后再設(shè)計(jì)一定的情境,組織學(xué)生通過有目的的實(shí)驗(yàn)、研討或思維的交流活動解決所設(shè)置的問題,此時(shí)學(xué)生所體現(xiàn)出的就是探究行為,而在解決過程中組織好師生評估,這就是一種質(zhì)性評價(jià)過程。只有跳出特質(zhì)論的窠臼,從研究特質(zhì)向研究過程轉(zhuǎn)變,強(qiáng)調(diào)能力與過程的動態(tài)且可控制的相互作用,才能切實(shí)起到以評價(jià)促進(jìn)學(xué)習(xí)的目的。

綜上所述,構(gòu)建以“探究行為”為核心學(xué)習(xí)行為的初中物理課堂,重點(diǎn)是考慮探究行為發(fā)生的載體,著眼于“探究行為”設(shè)計(jì)課堂教學(xué),著眼于“學(xué)科思維”組織課堂教學(xué),并以評價(jià)促進(jìn)學(xué)習(xí)。具體的課堂操作技術(shù)路徑如圖(見圖5)。

圖5