中國人口年齡結構變動的經濟影響研究

摘 要:中國在實現經濟高速增長的同時,人口年齡結構也在不斷發生著變化。本文在分析中國人口年齡結構變動趨勢的基礎上,從儲蓄、就業和經濟增長三個方面入手,分別建立時間序列分析模型,通過協整檢驗、建立短期誤差修正模型和進行格蘭杰因果關系檢驗,探究中國人口年齡結構變動的經濟效應,并得出了勞動年齡人口比重的升高是居民儲蓄率不斷提高、經濟實現高速增長的重要因素,同時也引起了失業率上升的結論。本文最終提出把握新常態機遇,政府引導發展老齡服務業;創造更多的就業崗位,準備應對延遲退休的政策建議。

關鍵詞:人口年齡結構;勞動年齡人口比重;儲蓄率;失業率;經濟增長

中圖分類號:F0141.1 文獻標識碼:A 文章編號:1000-176X(2016)02-0091-06

一、文獻綜述

改革開放以來,中國經歷了經濟高速增長的時期,國內生產總值、居民儲蓄率和失業率總體上均呈現出上升的趨勢。同一期間,中國的人口年齡結構也在不斷發生著變化。根據《中國統計年鑒》數據,1990—2013年的24年間,中國0—14歲少年人口占總人口的比重由27.69%下降到了16.41%;15—64歲勞動年齡人口比重由66.74%上升到了73.92%;65歲及以上老齡人口比重由5.57%上升到了9.67%。由此可見,中國的人口年齡結構已經呈現出了一個前所未有的新態勢。充分認識和把握當前人口年齡結構變動趨勢,探究其多方面的經濟效應,并提出合理的政策建議,是中國經濟社會發展的一項重要的課題,也是人口老齡化這一客觀形勢提出的迫切要求。

早在20世紀中期,國外學者就已經意識到了人口年齡結構的變動會影響經濟社會發展,1956年聯合國發表的《人口老齡化及其經濟影響》中,最早涉及到了人口老齡化對經濟參與率、社會需求和消費品分配等方面的影響。與國外相比,國內關于人口年齡結構變動經濟后果的研究相對起步較晚,姜向群和杜鵬[1]在對未來50年的人口進行預測的基礎上,研究了當前和未來人口老齡化對勞動撫養比、勞動力資源供給、退休金和社會消費量帶來的影響。王德文等[2]做出預測,人口轉變使得中國從20世紀60年代中期開始享受人口紅利,但2015年后老齡化加速將給中國經濟長期增長帶來負面影響。彭秀健[3]運用“中國可計算一般均衡模型”對人口老齡化的宏觀經濟后果進行了分析,認為人口老齡化將通過勞動力負增長以及物質資本低增長,來減緩中國經濟增長速度。王萍[4]

從人力資本的角度進行了實證研究,得出了如果未來就業結構能得到明顯的改善,勞動力年齡和教育結構的變動將使人力資本總量和均量呈現出一個很強的上升趨勢,進而拉動經濟增長的結論等。

目前國內關于人口年齡結構變動經濟效應的研究,多采用定性和描述性統計的分析方法,針對經濟的某一個或某幾個方面的效應進行實證分析的研究較少。筆者擬在分析中國人口年齡結構變動趨勢的基礎上,從儲蓄、就業和經濟增長三個方面入手,分別建立時間序列分析模型,通過協整檢驗、建立短期誤差修正模型和格蘭杰因果關系檢驗,對中國人口年齡結構變動的經濟效應進行量化分析,為未來的人口和就業政策提供經驗支持。

二、中國人口年齡結構變動趨勢

表1給出了1990—2013年中國人口年齡結構的抽樣調查數據。圖1顯示了1990—2013年的24年間,中國人口年齡結構的變動趨勢。

從圖1中曲線的變化可以看出由圖1可知,在1990—2013年的24年間,中國0—14歲的少年人口占總人口的比重呈現出明顯的下降趨勢,2013年的少年人口比重與1990年相比,由27.69%下降到了16.41%,之所以會出現這樣劇烈的下降,主要是國家的計劃生育政策導致的結果。同一期間,15—64歲勞動年齡人口比重,以及65歲及以上老齡人口比重總體上均呈現出上升的趨勢:2013年的勞動年齡人口比重與1990年相比,由66.74%上升到了73.92%;65歲及以上老齡人口占總人口的比重,由5.57%上升到了9.67%,這說明過去24年間,中國老齡人口比重的上升并未伴隨著勞動年齡人口比重的下降。因此,這段時期內,人口老齡化對勞動年齡人口的影響,主要表現在勞動年齡人口的老化上,而并非勞動年齡人口數量上的短缺。

中國處于勞動年齡的人口規模龐大,其比重在短期內仍會繼續維持在一個相當高的水平,并且隨著技術不斷進步,勞動力質量對數量的替代作用將日益凸顯,勞動年齡人口總量仍將維持供大于求的態勢,中國不會像西方國家那樣面臨勞動力資源不足的問題。不過,由于少年人口比重在逐年下滑,隨著時間的推移,勞動年齡人口中年齡較大者將率先步入老齡期,屆時將沒有相同數量的少年人口來進行補充[5]。可以預見,勞動年齡人口比重最終將呈現下降趨勢。

三、經驗分析

1.變量選取與模型構建

儲蓄是資本積累的源泉,高儲蓄率通常被認為是過去幾十年間中國經濟高速增長的重要因素。生命周期理論表明,個人進入勞動年齡后由于收入增加,儲蓄將呈現出上升的趨勢;步入老齡期后由于養老、護理、醫療等方面的支出增加,儲蓄將呈現出下降的趨勢[6]。因此,筆者預測勞動年齡人口比重將與居民儲蓄率呈正相關。國際上常見的實證研究表明,經濟增長是影響居民儲蓄水平的另一個重要因素,國內外的很多實證研究都證明了二者之間存在關聯。

失業率是反映勞動力市場運行狀況的重要指標。城鎮登記失業率是指登記在勞動保障部門的城鎮失業人數與就業人數和失業人數之和的百分比,數據更易于獲取并且連續。勞動年齡人口增長對勞動力市場的影響主要體現在崗位競爭激烈上。因此,筆者預測勞動年齡人口比重越大,失業率將越高。經濟水平是影響失業率的另一個重要因素,探究人口年齡結構變動的就業效應,不能忽視經濟的高速增長對就業的補償作用。

國內生產總值代表了一個國家或地區的最終產出,是了解和掌握宏觀經濟發展狀況和人民生活水平的有效工具。理論上,勞動年齡人口比重的變動對經濟增長會產生影響,處于勞動年齡的人口比老齡人口勞動生產率更高而勞動成本更低。因此,筆者預測勞動年齡人口比重與GDP呈正相關。資本是除勞動以外與經濟增長密切相關的另一個重要因素,是衡量一個國家或地區投資水平的重要指標,由于過去的幾十年里中國的經濟增長主要依靠投資來拉動,因此,理論上資本將與GDP正相關。

基于上述分析,筆者將人口年齡結構與經濟增長作為兩個主要因素納入同一個計量經濟學模型(如模型(1)所示),考察勞動年齡人口比重和經濟增長率與居民儲蓄率之間的協整關系。將就業、人口年齡結構和經濟水平納入同一個模型(如模型(2)所示),考察失業率、勞動年齡人口比重和經濟總量之間的協整關系。將經濟水平、人口年齡結構與資本因素納入同一個計量經濟學模型中(模型(3)所示),考察人均國內生產總值、勞動年齡人口比重和人均資本形成總額之間的協整關系。

其中,RSR代表居民儲蓄率,用居民可支配收入中儲蓄所占的百分比來表示;WAPP代表勞動年齡人口比重,以中國處于15—64歲區間內的人口占總人口的比重來表示;GDPGR代表經濟增長因素,以GDP增長率來表示;UP代表失業率,用城鎮登記失業率來表示;GDP代表經濟總量,用國內生產總值來表示(單位:億元);APCGDP代表人均GDP(單位:億元),剔除了通貨膨脹因素,用歷年的居民消費價格指數CPI逐年做出調整后表示;APCCF代表人均形成資本總額(單位:億元),同樣剔除了通貨膨脹因素。

2.數據來源

本文選取的數據為1990—2013年中國城鎮居民年度時間序列數據。歷年的城鎮居民人均消費支出和人均可支配收入、15—64歲人口數量、總人口數量以及國內生產總值等相關數據均取自《中國統計年鑒》。

3.協整分析

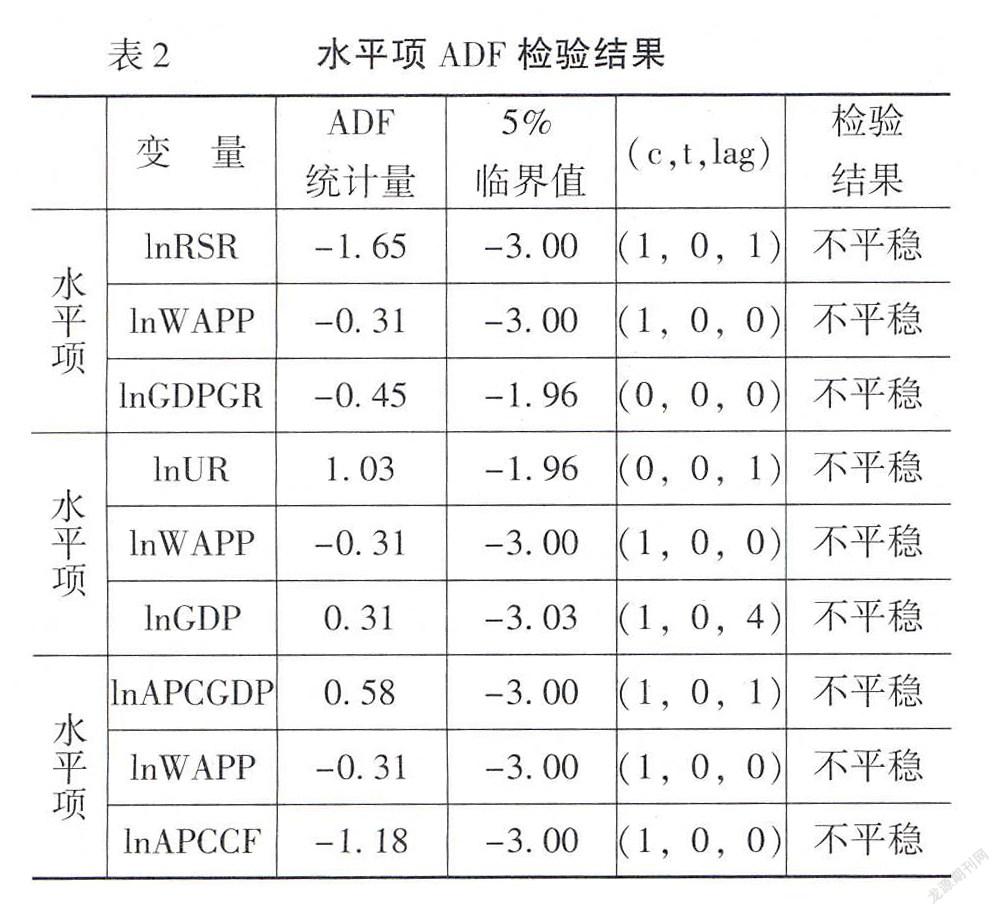

本文以Eviews6.0為操作平臺。在引入計量經濟學模型之前,對各序列進行對數化處理,以免研究數據的劇烈波動。按照協整分析的程序,先對各時間序列進行平穩性檢驗。研究選取ADF檢驗作為平穩性檢驗的方法,根據Eviews輸出的ADF檢驗5%臨界值,得出的結果如表2所示。

表2結果表明,由于各時間序列均存在單位根,結論是各序列都不是平穩序列。但如果各序列能滿足同階單整,就可以繼續進行協整分析。對各序列進行一階差分,對差分項再次進行ADF平穩性檢驗,得出的結果如表3所示。

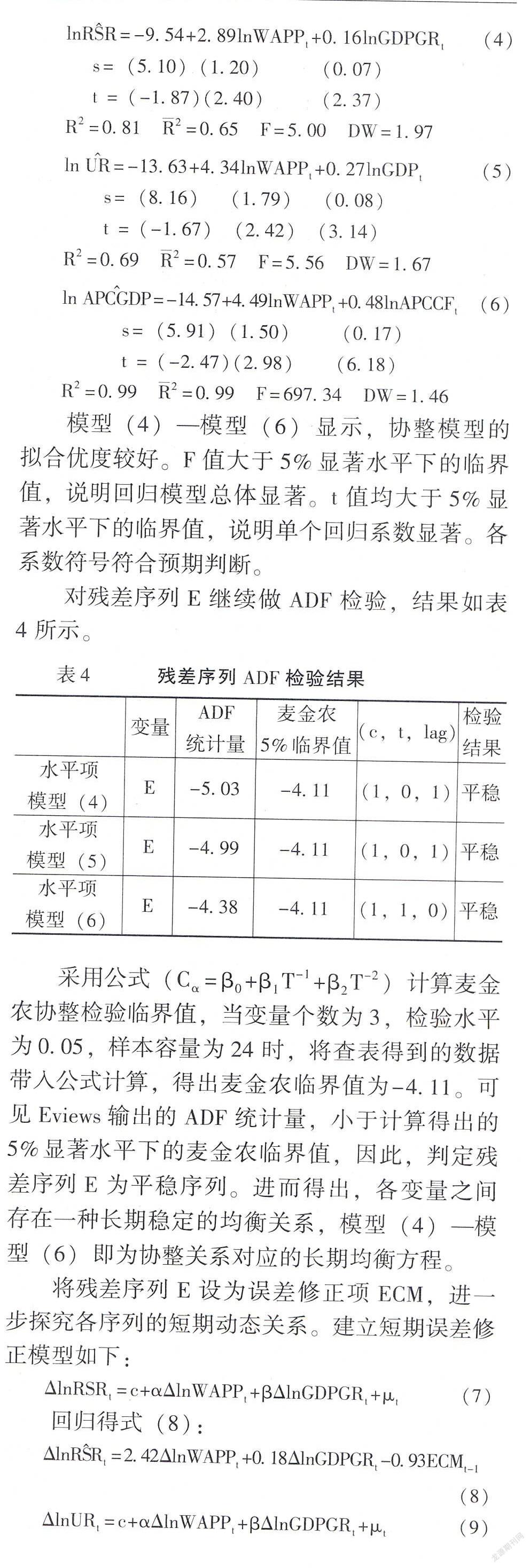

模型(4)—模型(6)顯示,協整模型的擬合優度較好。F值大于5%顯著水平下的臨界值,說明回歸模型總體顯著。t值均大于5%顯著水平下的臨界值,說明單個回歸系數顯著。各系數符號符合預期判斷。

對殘差序列E繼續做ADF檢驗,結果如表4所示。

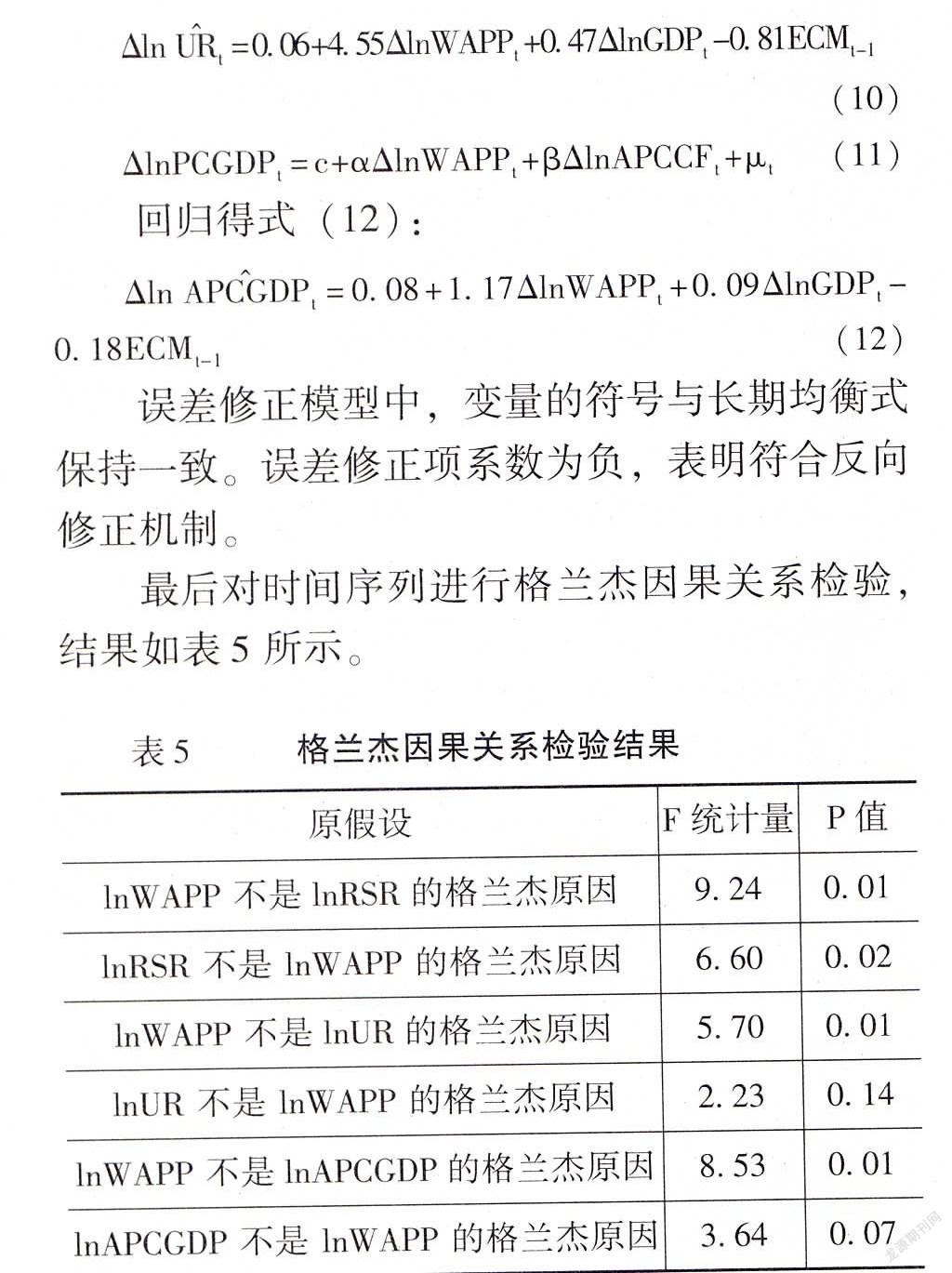

表5表明,在5%的顯著水平下,拒絕“lnWAPP不是lnRSR的格蘭杰原因”,并且拒絕“lnRSR不是lnWAPP的格蘭杰原因”,說明勞動年齡人口比重變動是居民儲蓄率變動的格蘭杰原因。拒絕“lnWAPP不是lnUR的格蘭杰原因”,不能拒絕“lnUR不是lnWAPP的格蘭杰原因”,說明勞動年齡人口比重變動是失業率變動的格蘭杰原因。拒絕“lnWAPP不是lnAPCGDP的格蘭杰原因”,不能拒絕“lnAPCGDP不是lnWAPP的格蘭杰原因”,說明勞動年齡人口比重變動是人均GDP變動的格蘭杰原因。

4.結果分析

一是勞動年齡人口比重對居民儲蓄率、失業率和人均國內生產總值影響顯著,且二者呈正相關。結果表明,持續升高的勞動年齡人口比重,是過去24年間居民儲蓄增加、就業形勢嚴峻和經濟增長的重要影響因素。盡管同一時期內老齡人口比重也在不斷升高,居民儲蓄率還是保持著一個上升的態勢,中國在過去的24年間,不存在明顯的因老齡化加劇而拉低儲蓄和造成人均生產總值降低,進而導致投資減少的問題。

二是居民儲蓄率與經濟增長率呈正相關。中國長期以來一直遵循將儲蓄持續轉化為投資,以維持經濟高速增長的路徑。而分析結果表明,經濟增長并未改變中國居民固有的儲蓄習慣,較高的增長率不僅沒有釋放居民的消費能力,反而增加了居民的儲蓄需求。

三是失業率與國內生產總值呈正相關。這說明奧肯定律在中國是失效的,經濟增長沒能帶來就業數量上的增長。因此,單純的經濟總量增加不僅不能對失業有所補償,反而呈現出一定程度上的“負補償”。

四是人均資本形成總額與人均國內生產總值呈正相關。這驗證了過去的幾十年中國經濟增長很大程度上是依靠投資來拉動的,投資為經濟增長提供了重要的生產要素,投資增長快也正是驅動經濟高速增長的主要動力之一。

四、結論與政策建議

綜合前一部分中國人口年齡結構的變動趨勢分析,和以上三個模型的回歸結果,可以得出如下結論:

1.結論

第一,勞動年齡人口比重的持續上升,是中國居民儲蓄率不斷升高、經濟實現高速增長的重要因素。盡管人口老齡化在不斷加劇,老齡人口比重的增加并未使得勞動年齡人口比重有所下降,規模龐大的勞動年齡人口一方面為經濟增長提供了豐厚的儲蓄,另一方面形成了豐富的勞動力資源,有力地推動了經濟增長。

第二,勞動年齡人口比重的持續上升,也是導致失業率升高的重要因素。勞動年齡人口比重上升在增加儲蓄、推動經濟增長的同時,也帶來了勞動力市場崗位競爭激烈的問題。而單純的經濟總量增加不僅不能對失業有所補償,反而呈現出一定程度上的“負補償”。

第三,人口老齡化最終將通過拉低勞動年齡人口比重,來對儲蓄和經濟增長產生不利影響。由于少年人口比重在逐年下滑,隨著時間的推移,勞動年齡人口中年齡較大者將率先步入老齡期,屆時將沒有相同數量的少年人口來進行補充。可以預見,勞動年齡人口比重最終將呈現下降趨勢,從事經濟活動的勞動力減少,同時減少儲蓄,抑制投資增長。

2.政策建議

結合實證分析的結論,提出如下政策建議:

首先,把握新常態機遇,政府引導發展老齡服務業。新常態轉變經濟增長方式,給老齡服務業的發展提供了新的機遇。

中國當前的經濟發展已經進入了新常態,過去單純依靠將儲蓄轉化為投資實現的經濟擴張,在創造了高速增長的同時造成了效率的低下,不具備穩定性和可持續性。新常態是中國經濟重要的過渡期,一方面,要將經濟從高速增長降低到中高速增長;另一方面,要經歷增長方式的轉變,即優化結構,提高經濟增長的效率,這實際上也是與未來中國人口年齡結構變動減少儲蓄、減緩增速的經濟后果相適應的。轉變經濟增長方式、提高經濟增長質量的重點是大力發展服務業,這就為老齡服務業的蓬勃發展提供了新的契機。隨著未來老齡人口比重不斷上升,同時少年人口比重不斷下降,子女將沒有充足的時間和精力來照顧老人,可以預見未來將形成可觀的老年消費市場。因此,應順應新常態下經濟增長方式轉變的大趨勢,改變以往對經濟總量增長的單一追求,以發展促進就業、提高服務業的效率為重心,將老齡服務業納入到新常態有序改革的視野之中,從而成為經濟增長方式轉變的推助力。

同時,發展老齡服務業必須依靠政府引導。

中國老齡人口比重的不斷升高醞釀著未來龐大的消費需求,但目前國內的老齡消費市場仍停留在起步階段,其發展遠遠滯后于日益擴大的需求。發展老齡服務業的關鍵問題是明確政府和市場的角色和作用,應由政府來提供非競爭性的相關產品和服務,政府引導、市場來配置競爭性的相關產品和服務。在起步階段,需要政府提供詳細全面的行業規劃和配套措施,包括統一的鑒定和考核標準,并適當給予信貸優先、稅收優惠等政策支持。同時,政府要積極利用社會輿論的引導使民間資本認識到老齡服務業中競爭性產業的利潤空間,從而鼓勵全社會對老齡服務業投資。

其次,創造更多的就業崗位,準備應對延遲退休。

延遲退休或“提前”到來。

無論何種延遲退休年齡的方式,都必然意味著勞動年齡范圍的變寬,勞動年齡人口絕對數和占總人口的比重將增加,根據本文的研究結論,都將引起失業率上升。并且,奧肯定律在中國是失效的,現階段經濟總量的增加不僅不能帶來相應的就業增加,甚至存在一定程度上的“負補償”。中國當前的就業形勢已經十分嚴峻,延遲退休將使得年輕人就業更艱難,因此,筆者認為當下并不是延遲退休的合適時機。不過,2015年初,中組部和人保部聯合下發了《關于機關事業單位縣處級女干部和具有高級職稱的女性專業技術人員退休年齡問題的通知》,規定了機關事業單位中正副處級女干部和具有高級職稱的女性專業技術人員除自愿申請55歲退休情況外,年滿60周歲退休。這項通知很快在各級黨政機關、事業單位中得到了很好的執行,標志著醞釀已久的延遲退休政策已經拉開了序幕。正因延遲退休“提前”到來,才更應該做好充分的準備,在延遲退休的同時保持勞動力市場的平穩運行。

為延遲退休做好就業方面的準備。

新常態為優化資本和勞動的配置提供了契機。盡管未來中國勞動年齡人口比重最終將呈現下降趨勢,但現階段中國處于勞動年齡的人口規模仍非常龐大,其比重在短期內仍會繼續維持在一個較高的水平,并且隨著技術進步,勞動力質量對數量的替代作用日益凸顯,勞動年齡人口總量仍將維持供大于求的態勢。因此,現階段必須堅定不移地實行擴大就業的政策,盡可能地保證新增勞動力群體的就業。這不僅是為了做足準備應對延遲退休,預防延遲退休對勞動力市場造成的沖擊,而且對維護社會穩定和諧有著重要的意義。同時,老齡服務業的蓬勃發展也有助于緩解就業壓力,在釋放老年人消費能力的同時,創造一大批新的就業崗位,將日益龐大的老齡群體轉化為推動經濟增長方式轉變的動力。參考文獻:

[1] 姜向群,杜鵬.中國人口老齡化對經濟可持續發展影響的分析[J]. 市場與人口分析,2000,(2):1-8.

[2] 王德文,蔡昉,張學輝.人口轉變的儲蓄效應和增長效應——論中國增長可持續性的人口因素[J].人口研究,2004,(5):2-11.

[3] 彭秀健.中國人口老齡化的宏觀經濟后果——應用一般均衡分析[J]. 人口研究,2006,(4):12-22.

[4] 王萍.勞動力年齡和教育結構對經濟增長的影響研究——基于人力資本存量生命周期的視角[J]. 宏觀經濟研究,2015,(1):3-9.

[5] 周天勇.人口生育和流動管制的經濟后果[J].財經問題研究,2015,(9):3-14.

[6] 王萍.勞動年齡人口比重變化對居民儲蓄率的影響研究——基于遼寧省數據的協整分析[J]. 東北財經大學學報,2013,(6):32-36.

[6] 于晨.中國失業率與勞動年齡人口比重、經濟增長[J].東北財經大學學報,2013,(1):16-19.

Abstract:While China’s rapid economic growth, the age structure of population is constantly changing. Based on the analysis of the trend of changes in age structure of China, we build time series analysis models separately from three aspects of saving, employment and economic growth by cointegration analysis, error correction model and Granger causality test to explore the economic impact of changes in age structure of population.We come to conclusions that the increase of proportion of working-age population not only brings improvement of savings rate and economic growth, but also the rise of unemployment rate. We further make policy recommendations that we should seize the new normal opportunities to develop the aging service industry by the government guide, and create more jobs to prepare to delay retirement.

Key words:proportion of working-age population; savings rate; unemployment rate; economic growth

(責任編輯:劉 艷)