第三人稱敘事的文本世界建構

陳玉萍(深圳信息職業技術學院 應用外語學院,廣東 深圳 518023)

第三人稱敘事的文本世界建構

陳玉萍

(深圳信息職業技術學院 應用外語學院,廣東 深圳 518023)

世界建構元素和功能推進命題是文本世界建構的兩個組成部分。文學敘事語篇的敘事人稱和敘述視角會影響讀者文本世界的建構。在第三人稱敘事中,由于敘述者不在小說的虛構世界中,讀者直接走進小說故事表征小說的文本世界。由于全知第三人稱敘述者既可以從外部觀察小說世界,也可以進入小說人物的內心世界,因此讀者的文本世界建構也會隨著敘述者敘述視角的轉換而發生變化。當敘述者站在故事外敘述時,讀者建構語篇的文本世界;當敘述者進入人物內心世界時,讀者建構從文本世界偏離的亞世界。

文本世界理論;文本世界建構;敘述視角;第三人稱敘述;敘述者

一、引言

文本世界建構是一個動態的認知過程。世界建構元素和功能推進命題是文本世界建構的兩個組成部分,前者為文本世界提供背景,后者推動文本世界向前發展。文學敘事語篇是作者和讀者通過文本進行的交流,由于作者和讀者處于分裂的語篇世界,作者創作時讀者不在場,讀者閱讀時作者不在場,作者的聲音需要通過敘述者之口傳遞給讀者,因此敘述者的敘述視角和敘事人稱會影響讀者文本世界的建構。本文擬根據敘述者和敘述視角的類型,以異故事敘述者為基點,討論文學敘事語篇使用較多的傳統的敘事方式——第三人稱敘事中讀者文本世界的建構,旨在闡釋在第三人稱文學敘事語篇中語篇世界的讀者是如何從敘述者的全知視角體驗文本的心智表征,在大腦中建構語篇的心理表征,即文本世界來理解和接受語篇的。

二、文本世界理論簡介

文本世界理論是由Werth[1-3]提出,Gavins[4]發展的一種認知語篇語法,它以認知心理學的心理表征概念和認知語言學的體驗性原則為基礎,“闡釋語言與概念化之間的關系,洞察人類交際的心智過程,包括語篇的在線生產和接受、語篇的心理表征、人類大腦對語篇的概念結構的管理以及語言交際中各種語境因素對語篇認知加工的作用”[5]。它把“文本”作為基本研究單位,認為人類是通過在大腦中建構語篇的心理表征,即“文本世界”來理解和接受語篇的。

文本世界理論認為語篇交際包括三個相互關聯的概念層面:語篇世界、文本世界和亞世界。語篇世界指“言語事件的情景語境,”[3](p83)包括交際事件的個人、文化知識,是語篇的最高層面;文本世界是通過文本語言實現的具體的言語事件,描寫“心理表征的具體結構和認知效果,”[4](p10)由語言構成,不涉及語境,是語篇交際的第二個層面;隨著文本世界的建立和發展,許多不同的世界就會偏離原來的文本世界建立新的文本世界,這些新建立的文本世界是語篇交際的第三個層面——亞世界。倒敘就是典型的偏離當前文本世界的亞世界。Werth[3](p216-257)又把亞世界細分為三類:指示亞世界、態度亞世界和認識亞世界。Gavins[4][6][7]認為亞世界并不總是附屬于文本世界,它實際上是從原來的文本世界中分離出來的新世界,因此她用世界轉換(world-switch)和情態世界(modal world)代替亞世界。倒敘、預敘、直接引語、情景窗口等都會引起世界轉換;情態世界包括意愿情態世界、義務情態世界和認識情態世界三類。

三、文本世界建構

(一)世界建構元素(world-building elements,簡稱WB)。

文本世界理論認為語篇參與者理解和接受語篇的過程是一個運用概念指示語(deictic terms)在大腦中建構語篇心理表征的過程。這些概念指示語就是世界建構元素,用來描述文本世界的概念背景,具體包括空間建構元素、時間建構元素、物體、實體以及指示這些實體之間關系的元素。

世界建構元素不單單指定文本世界的實體和物體,還指示他們的個人和社會關系。如說話人指示一個叫“李四”的人可以用很多稱呼,小李、小四、李教授等,每一種稱呼都說明了說話人與李四之間不同的個人關系或社會關系,如同事關系、朋友關系、師生關系等。此外,參與者的體裁規約知識也會影響世界建構過程[4](p38)。當我們進入一個新的交際情景時,會利用以前體驗的其他語篇世界建構新的文本世界。比如小說的文本結構和戲劇的文本結構大不相同,當我們拿起一部小說閱讀時,就會產生和戲劇不同的期待,從而影響小說的文本世界建構過程。

世界建構元素中的實體是一個重要元素。在語篇世界層面,有感知能力的實體被稱為“參與者”、語篇世界的語言使用者以及在語篇世界活動的人、協商語篇的人;[2](p189)在文本世界層面實體被稱為“人物”或“角色”,是文本世界內部的參與人。他們與語篇世界的參與者具有一樣的屬性,不僅可以實施行為,還可以進行獨立的思維活動,[3](p189)可以擁有知識、記憶、希望、夢想、信仰和情感等。文本世界的實體不一定都是其中的人物,還有可能是語篇參與者的投射體,如文學敘事語篇的敘述者。

(二)功能推進命題(function-advancing proposition,簡稱FA)。

文本世界中除了時間、地點、角色、物體和實體這些世界建構元素建構的指示背景外,最主要的就是功能推進命題,它表示文本世界的進展及世界建構元素之間關系的變化,交代促使語篇發展的行為、事件、狀態及過程。功能推進命題分為兩類:一類表征動態情景,包括行為、事件、過程等;一類表征靜態場景,包括狀態、環境等。前者提供語篇中事件發展的背景,后者是言語事件的主要內容,推動語篇發展,可根據不同發展模式分為情節推進、景物推進、議論推進等。

Stockwell[8](p71-72)把命題推進歸為三個過程:物質過程、心理過程和關系過程。物質過程表示語篇中的行為或事件,涉及動作者和目標,包括物質行為過程和物質事件過程,其中物質行為過程又分為物質行為意圖過程和物質行為意外過程,前者指動作者有意識的活動(如John hit her.),后者指意外發生的行為(如John fell over.);物質事件過程指由物體而不是由有生命的實體完成的動作(如The ball exploded in mid-air.)。心理過程分為內化心理過程和外化心理過程,前者包括感知過程(如I saw a big tree in front of me.)、認知過程(如I believe it is true.)和反應過程(如She doesn’t like the gift.)等心理活動,后者指通過語言外化的心理活動(如She asked me a lot of questions.)。關系過程表示歸屬過程(如Carlos is a poet.)、識別過程(如Sara is the wise one.)和存在過程(如There is a garden behind the house.),主要描寫文本世界各元素及其之間的關系。

Werth[3](p198)認為,語篇情景的變化,包括物質和心理變化,是一種“路徑表達”,即“從原情景到目標情景的投射”。功能推進命題在文本世界內部的發展由文本類型和謂項確定。例如,敘事文本的“功能”是按照時序發展情節,其文本世界的功能推進命題的謂語主要是行為或事件類型。

下面用海明威的小說《老人與海》的一個片段來說明文本世界的構成。

孩子住的那所房子沒有鎖,他推開了門,光著腳悄悄走了進去。孩子睡在外間屋里的帆布床上,老人借助漸漸隱去的月亮透進來的光亮,可以清楚地看見他。他輕輕地抓住孩子的一只腳,握在手里直至孩子醒來,轉過臉來望著他。老人點點頭,孩子從床邊椅子上拿起褲子,坐在床上穿了上去。(海明威《老人與海》,孫致禮譯)

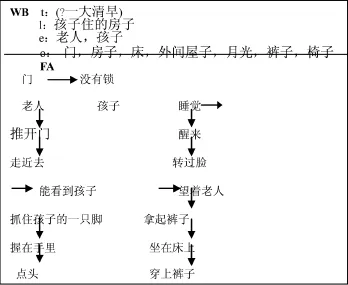

該段的文本世界建構如下圖所示:

《老人與海》的文本世界建構

如圖所示,該語篇的文本世界建構用矩形表示,箭頭代表路徑,豎箭頭表示物質過程,橫箭頭表示心理過程或關系過程。世界建構元素(WB)在圖表上端,表示文本世界的背景,其中,t代表時間(time),l代表地點(location),e代表角色(enactor),o代表物體(object),功能推進命題(FA)在圖表下端,表示文本世界的進展及世界建構元素之間關系的變化。該語篇簡潔明了,使用了第三人稱敘述及常見的過去時。從文本世界建構元素來看,該語篇未提及文本世界的時間,但是在該片段的上文,作者詳細描述了故事發生的時間——一大清早。而當故事的主人公——老人從家里走到孩子的住處時,只是地點指示的變化,時間仍為早晨。因此我們仍可推斷,該文本世界的時間指示是早上。除了時間位置,文本世界建構元素的其他元素都很清楚地表達了出來:地點是孩子的住處,角色為老人和孩子,涉及的物體為門、房子、床、褲子、椅子等。由上圖可以看出,該文本世界的功能推進命題主要以物質過程為主,這表示該文本世界是行為描寫而非場景描寫,其命題推進模式為“情節推進”,兩個角色“老人”和“孩子”分別為這些物理運動的行為者。該語篇是典型的敘事語篇,主要由描寫行為的情節來推進命題,所有事件都在一個固定的時間、地點發生,角色也隨著事件的發展登場。世界建構元素和功能推進命題構成了該語篇的文本世界。其世界建構元素與功能推進命題的區別非常明顯,前者提供了文本世界的背景,后者是文本世界的“前景化”命題,推動著語篇向前發展,二者在文本世界的建構中缺一不可。

當然,在語篇活動中,像這樣單一的文本世界是較為少見的。隨著語篇的發展,會不斷有新的文本世界偏離原來的文本世界,建立更多、更復雜的文本世界。這些新建構的文本世界也是由世界建構元素和功能推進命題組成。

四、第三人稱敘事的文本世界建構

在口語交際中,語言交際是說者和聽者通過面對面的交流傳遞信息,其交際模式為:說者——信息——聽者。在書面交際中,作者和讀者之間的交流無法像口語交際那樣直接互動,而是通過文本媒介實現其交際活動。其交際模式就變成了:作者——文本——讀者,交際活動涉及作者、作品和讀者三個要素。作為書面語篇的文學敘事也是一種語言交際活動,但是其交際活動遠比口語交際要復雜得多,因為在文學敘事語篇中,讀者和作者處于分裂的語篇世界中,讀者與作者交際活動的直接語境中的合作者是缺席的,作者的聲音需要通過敘述者之口傳遞給讀者,因此所有文學敘事語篇都有一個敘述者,即作者創造的講述故事的人,讀者是通過敘述者的講述了解故事內容。所以,在文學敘事語篇中,“作者不僅要向讀者傳遞關于小說世界的信息,還要與讀者建立一種融洽的關系,通過某個視角以合適的方式闡釋和評價小說內容。”[9](p257)為了使交際活動順利進行,作者在創作時會假想一個理想讀者作為其交際對象,而讀者也會通過文本在文本世界層面重構一個面對面的交際語境,通過敘述者的不同敘述角色表征作者。此時,作為文本實體的敘述者就成了語篇的“替代合作者”(substitute co-participant),[4](p129)代替語篇世界的真實作者完成與讀者的在線交際。文本世界理論認為,小說語篇的文本世界都是敘述者的認識情態世界,小說閱讀就是讀者與敘述者之間的交流。因此敘事人稱的不同,敘述者在文本世界的本體地位和敘述視角的不同,都會影響讀者對敘述者的建構。隨著敘述者在文本世界位置的變化,讀者也會從原來的文本世界轉換到新的世界,從敘述者的視角體驗文本的心智表征,通過在大腦中建構語篇的心理表征來理解和接受語篇,從而完成在線交際。

Genette[10]根據敘述者與故事的關系將敘述者分為兩類:同故事敘述者(homodigetic narrator)和異故事敘述者(heterodigetic narrator)。前者為參與故事的敘述者,后者為不參與故事的敘述者。第三人稱敘事一般為異故事敘述者。

敘述視角是敘述者對故事內容進行觀察和講述的特定角度。關于敘述視角的分類,敘事學界廣為接受的是熱奈特在《敘事話語、新敘事話語》中的分類。熱奈特用“聚焦”(focalization)這一術語來代替vision,field,point of view,perspective等表示敘述視角的詞,以突出敘述者的觀察視角。熱奈特認為有三大類聚焦模式:第一類是零聚焦或無聚焦,即無固定觀察角度的全知敘述,其特點是敘述者說得比任何人知道得都多。第二類是內聚焦,其特點是敘述者僅說出某個人物知道的情況,包括三個子類型:(1)固定式內聚焦,即固定式人物有限視角;(2)變換式內聚焦,即變換式人物有限視角;(3)多重式內聚焦,即多重式人物有限視角。第三類是外聚焦,即僅從外部客觀觀察人物的言行,不透視人物的內心。

從敘述視角來看,第三人稱敘述主要包括全知第三人稱敘述、選擇性全知第三人稱敘述和客觀性第三人稱敘述。全知第三人稱敘述采用零聚焦模式,即敘述者無所不知,可以從所有角度來觀察和講述故事,不僅可以介紹景物、人物等可視的外在事件,而且可以窺視人物隱秘的內心世界;選擇性全知敘述者往往選擇在自己的觀察范圍內,僅揭示一位主要人物的內心活動;客觀性第三人稱敘述則像攝像機一樣客觀觀察和記錄人物的言行,該視角以冷靜旁觀為特征。在第三人稱敘事中,無論采用何種敘述視角,敘述者都是處于故事世界外講述故事的人。

在第三人稱敘事中,由于敘述者只是小說虛構世界的一個旁觀者,不參與小說中的任何活動,讀者直接進入小說故事中表征小說的文本世界,因此,常常會把全知敘述者當成是作者在小說文本世界的投射體。比如當讀者閱讀《嘉莉妹妹》或《達洛衛夫人》時,無論讀者是否了解作者德萊賽或伍爾夫本人的真實情況,都會認為這些故事是作者德萊塞或伍爾夫創作的,是作者在給他們講故事。也就是說,讀者會根據語篇世界真實作者的知識來表征敘述者。[4](p129)這樣一來,讀者會把第三人稱敘述者的文本世界當作是語篇世界的作者可及世界而非文本世界層面的敘述者角色可及世界,會把小說文本世界的建構元素和功能推進命題當成是語篇世界作者的文本建構物而非文本世界中敘述者的文本建構物,從而建立了讀者與作者之間較為親密和信任的關系。同時也意味著,盡管第三人稱敘述者的文本建構都是敘述者的認識情態世界,但是由于敘述者處于小說文本世界外的本體地位,讀者常常會把敘述者的事件視角當作參與者可及的文本世界,就可以與文本世界的敘述者在相同的文本世界位置進行交流,就能夠“與敘述者共同閱覽小說中的風景,從敘述者的全知視角體驗文本的心智表征。”[4](p130)對于大多數讀者來說,第三人稱敘述者就是語篇世界真實作者的文本投射體,因此,讀者通常會認為語篇參與者可以讀取的文本世界信息是可靠的,從而增加了對作者的信任度。下面以《嘉莉妹妹》的開篇段來說明這一點:

嘉羅琳·米蓓登上午后開往芝加哥的那趟列車時,她的全部家當,總共只有一只已交行李車托運的小箱子,一只廉價的仿鱷魚皮手提包,內裝一些梳妝用的零星物品、一紙盒小點心和一只帶有摁扣的黃皮錢包,里面裝著她的車票、記著她姐姐在范伯倫街住址的紙條和四塊美元。那是在一八八九年八月間。當時她十八歲,聰明、羞怯,由于無知和年輕而充滿了幻想。不管她跟親人惜別時心里有什么惆悵之情,當然絕不是因為拋棄了家里的舒適環境。她跟母親吻別時熱淚有如泉涌;列車轟隆隆地駛過她父親白天在那里打工的面粉廠,她嗓子眼頓時梗死了;多么熟悉的村子,周圍的綠色田野在眼前一掠而過。她禁不住傷心地嘆了口氣。縷縷柔絲,過去曾把她若即若離地跟少女時代和故鄉拴在一起,如今卻無法補救地給扯斷了。

(德萊塞《嘉莉妹妹》第一章潘慶舲譯)

作者使用了傳統的全知第三人稱敘述。故事一開始,敘述者便通過其全知視角向讀者展示了小說的文本世界,同時讀者也通過文本世界建構元素和功能推進命題建構敘述者的文本世界。由于全知敘述者處于故事之外,讀者開始閱讀時便直接進入小說故事世界,通過文本世界建構元素和功能推進命題建構小說文本層面的文本世界,如時間(一八八九年八月)、地點(開往芝加哥的列車)、人物/角色(嘉羅琳·米蓓、姐姐、母親等)、物體(列車、小箱子、手提包、零星物品、紙條、錢包、美元等)、事件(離開家鄉去芝加哥)等。讀者通常會認為這是作者德萊塞在講述一個關于嘉莉妹妹的故事,也就是說,讀者把故事的敘述者當作真實作者,認為作者對文本世界的內容負責,故事來源可靠、可讀,從而完成閱讀活動。從這一角度來看,讀者把關于真實作者德萊塞的知識映射到敘述者身上,把敘述者的文本世界看作是語篇參與者可及文本世界。

值得注意的是,雖然第三人稱敘述者和小說文本世界中的其他角色一樣,都是文本世界的實體,但是敘述者講述文本世界參與者的行為和心理活動,而其他角色只是小說文本世界的參與者,會隨著故事的發展時隱時現,甚至有生有死,而全知敘述者則一直都存在、滲透于整個文本世界。

當然,很多第三人稱敘事文學作品會同時采用多種敘述視角。當敘述視角發生變化時,讀者的閱讀位置也會發生相應的變化,隨之進入不同的文本世界。如在第三人稱全知敘述中敘述者常常進入人物的內心世界,語篇便由此轉入間接語篇(indirect discourse)或自由間接語篇(free indirect discourse),敘述視角則轉換成內聚焦,此時參與者可及世界轉換為人物角色可及世界。如伍爾夫的《達洛衛夫人》的開篇段:

(1)達洛衛夫人說她自己去買花。

(2)因為露西已經有活兒干了:要脫下鉸鏈,把門打開;倫玻爾梅厄公司要派人來了。

(3)況且,克拉麗莎達洛衛思忖:多好的早晨啊——空氣那么清新,仿佛為了讓海灘上的孩子們享受似的。

(4)多美好!多痛快!

(5)就像以前在布爾頓的時候,當她一下子推開落地窗,奔向戶外,她總有這種感覺;此刻耳邊依稀還能聽到推窗時鉸鏈發出輕微的吱吱聲。

(6)那兒清晨的空氣多新鮮,多寧靜,當然比眼下更為靜謐:宛如波浪拍擊,或如浪花輕拂;寒意襲人,而且(對她年方十八的姑娘來說)又顯得氣氛肅穆……

(7)她在鑲邊石的人行道上微微挺直身子,等待杜特奈爾公司的運貨車開過……

(伍爾夫的《達洛衛夫人》,孫梁等譯。編號為筆者所加)

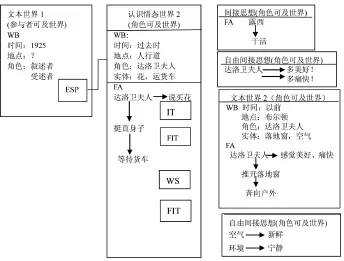

該段的文本世界建構如下圖所示:

《達洛衛夫人》的文本世界建構

如圖所示,該語篇的文本世界建構用矩形表示,WS代表世界轉換,ESP代表認識世界,IT代表間接思想,FIT代表自由間接思想。該片段也是全知第三人稱敘述,但敘述者的聚焦方式卻靈活多變。開篇第一句(“達洛衛夫人說她自己去買花”)是外聚焦,讀者建構語篇參與者可及世界,此時讀者處于小說文本世界層面。第二句和第三句轉入達洛衛夫人的內心思緒(“克拉麗莎達洛衛思忖”),語篇轉入間接思想,讀者建構人物的認識情態世界,讀者的閱讀位置也從敘述者的文本世界轉入人物的認識情態世界,是角色可及世界。第四句是自由間接思想,這類世界轉換沒有明顯的世界建構元素的語言標記,比較難識別,但讀者可以從句式——感嘆句(“多美好!多痛快!”)判斷語篇進入了人物的內心世界,從而發生了角色可及的情態世界的轉換。第五句又從內聚焦轉換為外聚焦,但是世界建構元素的時間變量“就像以前在布爾頓的時候”產生了一個世界轉換,把讀者帶到了與當下敘述時間不同的亞世界。第六句又回到內聚焦,進入達洛衛夫人的自由間接思想。最后一句又從內聚焦回到外聚焦,重回到敘述者的文本世界中。

從上例可知,全知第三人稱敘述者雖然在故事之外,但可以在小說任何層面的文本世界存在。當敘述者轉換敘述視角時,讀者的文本世界也會隨之發生轉換。值得一提的是,自由間接思想的世界轉換缺少世界建構元素的變化,讀者有時甚至意識不到已經進入到這類情態世界,以為自己依然在原來的文本世界層面,因此,自由間接思想拉近了讀者與敘述者之間的距離,更容易使讀者移情。

第三人稱敘事的時間建構元素很容易界定。雖然第三人稱敘事使用過去時敘述,但是由于敘述者常常被當作語篇世界作者的投射體,其敘述時間可以通過語篇世界作者的創作時間的投射得以確定,比如,伍爾夫創作《達洛衛夫人》的時間是1925年,讀者可以據此認為第三人稱全知敘述者講述故事的時間也是1925年,即敘述者文本世界的時間建構元素為1925年。

雖然敘述者與小說人物同為文本建構物,同處在小說文本世界,具有相同的本體地位,但是讀者對二者的心理投射位置卻不相同。讀者把第三人稱全知敘述者投射到真實作者的位置,把他當成語篇世界真實作者的投射體而把人物完全當成虛構世界中的角色,前者為語篇世界參與者,后者為文本世界參與者。讀者對前者的信任度較高而對后者的信任度較低,與前者的關系較為親密而與后者有一定心理距離。盡管讀者把第三人稱全知敘述者投射成語篇世界的真實作者,但是敘述者的本體位置是不變的,仍然是文本實體(textual entity)。從本體論上講,第三人稱全知敘述者建構的虛構世界仍然是敘述者的認識情態世界,他所展現的世界反映了他的思想和見解,其內容的可信度也不能由語篇世界的參與者驗證。[4](p130)但從認知心理的角度看,正是敘述者在文本世界層面隱蔽的本體位置造成了讀者的這種投射傾向。

五、結語

從以上分析可以看出,在文學敘事語篇中,敘事人稱和敘述視角會影響讀者文本世界的建構。在以第三人稱敘事的文學語篇交際中,全知敘述者處于小說故事之外,但是可以在小說任何層面的文本世界中存在,既可以從外部觀察小說世界,也可以進入到人物的內心世界中,而讀者的文本世界建構也隨著敘述者敘述視角的變化而發生轉化:當敘述者站在故事外敘述時,讀者建構語篇的文本世界;當敘述者進入人物內心世界時,讀者建構從文本世界偏離的亞世界。由于第三人稱全知敘述者位于小說故事之外,讀者常常把敘述者當作語篇世界的作者,把敘述者角色可及世界當成是語篇世界參與者可及世界。但不可否認的是,第三人稱全知敘述者就像是分裂的語篇世界和小說故事世界的“中間人,”[4](p132)講述小說世界中參與角色的活動,是小說文本世界的建構者。

[1]Werth,P.How to build a world(In a Lot Less Than Six Days and Using Only What's In Your Head)In Green,K.(ed.).New Essays on Deixis:Discourse,Narrative,Literature[C].Amsterdam:Rodopi,1995a.

[2]Werth,P.WorldEnoughandtime:deictic space and the interpretation of prose.In Verdonk,P. and J.J.Weber(eds.).Twentieth Century Fiction:From Text to Context[C].London:Routledge,1995b.

[3]Werth,P.Text Worlds:Representing Conceptual Space in Discourse[M].London:Longman,1999.

[4]Gavins,J.Text World Theory:An Introduction [M].Edinburgh:Edinburgh University Press,2007.

[5]馬菊玲.認知語篇研究新探索——《文本世界理論導論》評介[J].外語教學與研究,2010,(01).

[6]Gavins,J.(Re)thinking modality:a text world perspective[J].Journal of Literary Semantics.2005,(2).

[7]Gavins,J.The absurd worlds of Billy Pilgrim. In Biermann,I.and Combrink,A.(eds.).Poetics,Linguistics and History:Discourses of War and Conflict.Potchefstroom:UniversityofPotchefstroom Press,2001.

[8]Stockwell,P.Cognitive Poetics[M].London:Routledge,2002.

[9]Leech,G.N.&M.H.Short.Style in Fiction:A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London:Longman,1981.

[10]Genette,G.Narrative Discourse(trans.Jane E.Lewin)[M].Oxford:Basil Blackwell,1980.

責任編輯 鄧 年

I207.4

A

1003-8477(2016)08-0131-06

陳玉萍(1965—),女,碩士,深圳信息職業技術學院應用外語學院副教授。

寧夏高校科學研究重點項目“美國黑色幽默小說的認知詩學研究”(NGY2013011)和國家社會科學基金西部項目“認知詩學與文學批評新接面研究”(09XYY001)。