延安文藝圖書出版與延安出版體制的規(guī)范化(1937—1947)

吳妍妍(陜西師范大學(xué)文學(xué)院,西安,710062)

延安文藝圖書出版與延安出版體制的規(guī)范化(1937—1947)

吳妍妍

(陜西師范大學(xué)文學(xué)院,西安,710062)

中國共產(chǎn)黨自1937年1月至1947年3月這十年間,在延安先后創(chuàng)辦了許多出版機(jī)構(gòu),出版了大量文藝圖書。延安文藝圖書的大量出版得益于延安的出版體制,同時,延安出版體制也影響了延安文藝圖書出版的類型。

延安文藝圖書出版體制

中國共產(chǎn)黨在1937年1月至1947年3月這十年時間里,為了滿足革命戰(zhàn)爭與文化宣傳的需要,在延安先后創(chuàng)辦了許多出版機(jī)構(gòu),出版了大量文藝圖書。延安當(dāng)時的印刷條件較為艱難,不少報刊都因印刷問題暫停甚至停止辦刊。延安文藝圖書的大量出版,得益于中央出版局的出版規(guī)劃,這與延安出版體制的形成不無關(guān)聯(lián),同時,出版體制也影響著文藝圖書的出版類型。

1 延安文藝圖書的出版概況

1937—1947年,延安大致出版文藝圖書105種[1]。其中,1937年為2種,1939年為3種,1940年到1946年分別為4種、9種、14種、21種、29種、19種、4種,1938年與1947年未發(fā)現(xiàn)有文藝圖書出版(只計初版)。延安出版的文藝圖書體裁較廣;作家涉及古今中外;出版時間上分布并不均衡,但均有所側(cè)重。

1.1文藝圖書體裁以戲劇與文學(xué)為主

延安出版的文藝圖書包括文學(xué)、戲劇、音樂、美術(shù)、文藝?yán)碚摰取F渲校瑧騽D書出版種數(shù)最多,大致為43種,約占文藝出版總數(shù)的40.95%。戲劇作品包括平劇、歌劇、秧歌劇以及國外戲劇等,其中秧歌劇大致為26種。此外,延安還出版了3本戲劇理論圖書,分別為《戲劇藝術(shù)引論》(張庚)、《秧歌論文集》(魯藝編)、《演劇教程》(查哈瓦·拉波著,曹葆華、天藍(lán)譯)。

文學(xué)作品的種數(shù)排行第二,大致為38種,其中小說出版24種。小說作品包括古典小說2種,中國現(xiàn)代小說11種,譯介小說11種。中國現(xiàn)代小說中,有茅盾的小說2種,魯迅的小說3種,葉紫等的小說1種,趙樹理的小說3種,孔厥的小說1種。這些作家中,唯有孔厥為延安作家。

從出版數(shù)量上看,延安文藝圖書以戲劇與文學(xué)為主,戲劇的成績是第一位的;文學(xué)中小說的成績并不理想。關(guān)于這一點,在趙超構(gòu)《延安一月》中有清楚的記載。1944年6月至7月間,趙超構(gòu)作為《新民報》記者參加中國記者西北參觀團(tuán)赴延安采訪43天后,以一個新聞人的立場,客觀記載了1944年時期延安的方方面面。該書中“看不到一句話是離開國民的公正觀點”[2],雖為“現(xiàn)在的新聞報道”,卻是“將來的史”[3],因而,對于1944年延安文藝、出版的了解有著重要的參考價值。趙超構(gòu)在該書中指出,據(jù)他在延安各書店的觀察,延安的“文藝書籍中,印得最多,或者說銷得最好的,是秧歌”[4];“長篇小說,寫起來費力,印起來費材料,而且未必能夠深入民間,所以一定受不到功利主義的文藝政策所鼓勵。或許為了這個緣故,延安那些作家們似乎很少作長篇小說的打算。短篇小說,也同樣的荒涼。在延安的新華、華北兩書店里面,我還沒有發(fā)現(xiàn)過延安作家創(chuàng)作的小說集”[5]。

1.2文藝圖書作家以蘇聯(lián)作家與解放區(qū)作家為主

延安時期曾出版了大量譯介作品,除了文藝?yán)碚撝魍猓g介文藝作品大致為27種,約占文藝圖書出版總數(shù)的25.47%。其中,俄蘇作家作品大致為23種。中國文藝圖書中,絕大部分為解放區(qū)作家作品。

在所有作家中,高爾基為延安文藝圖書出版種類最多的作家,共出版圖書7種。作為延安文藝旗手的魯迅,其在延安出版的作品并非最多,而是與趙樹理一樣,均為4種,分別出版于1940、1941、1943年。并非延安文藝界不尊重魯迅,魯藝的創(chuàng)辦、魯迅研究會的成立、美術(shù)界的諷刺畫展、雜文的一度興盛等均可以看出魯迅對于延安文藝界的影響。究其原因,正如趙超構(gòu)所說的:“目前的邊區(qū)只需要積極的善意的文藝,不需要魯迅式的諷刺與暴露。要是需要的話,那也只有在對‘?dāng)橙恕窢幍臅r候”[6]。

1.3文藝圖書出版時間集中在1941—1945年

延安時期文藝圖書出版種數(shù)呈由少到多再少的趨勢。1937—1940年總共不到10種,1941年增加到9種,1944年達(dá)到高潮,隨后逐年減少,1946年竟至4種,究其原因,應(yīng)為1945年抗戰(zhàn)勝利,文人紛紛離開延安奔赴各解放區(qū),大批干部奔赴解放區(qū),出版工作重心向晉察冀解放區(qū)轉(zhuǎn)移。1947年3月,黨中央撤離延安,從目前查閱的資料看,該年延安出版的圖書查無一種。

延安文藝圖書出版前松后緊,并非出版界在1941年才真正重視文藝。延安時期,圖書基本上是由印刷廠承擔(dān)印刷任務(wù),每種一版印2000冊左右,這些印刷機(jī)構(gòu)均承擔(dān)了繁重的印刷任務(wù),加上延安印刷條件與紙張的缺乏,導(dǎo)致不少圖書取消出版。延安文藝圖書的大量出版顯然得益于延安印刷條件的改善以及馬蘭紙的誕生,但主要還是延安出版體制的轉(zhuǎn)型。

2 延安出版體制的規(guī)范化與文藝圖書出版數(shù)量的調(diào)整

2.1延安出版體制從寬松走向規(guī)范

延安的出版體制主要包括生產(chǎn)組織(出版與印刷機(jī)構(gòu))、出版管理體制與傳播方式三方面內(nèi)容,表現(xiàn)出生產(chǎn)組織成分單一;出版管理方式統(tǒng)一、高效;傳播效果卓有成效的特點[7]。這些特點的形成源于中共對出版實施的體制化管理,延安出版機(jī)構(gòu)、印刷機(jī)構(gòu)、出版管理機(jī)構(gòu)、發(fā)行機(jī)構(gòu)均由中共統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),出版業(yè)體現(xiàn)出黨性至上原則。中共的領(lǐng)導(dǎo)使延安出版業(yè)能夠在短期內(nèi)迅速成長,同時也使延安出版業(yè)始終處于從屬地位。

延安出版體制在發(fā)展過程中,以“皖南事變”為分界線,表現(xiàn)出前松后緊的特點。“皖南事變”之前,國共關(guān)系較為緩和。中共大力發(fā)展出版事業(yè),以進(jìn)行抗戰(zhàn)文化宣傳,鼓勵建立印刷、出版與發(fā)行機(jī)關(guān),以出版地方報紙、雜志與書籍,同時“大量創(chuàng)作與編譯新文化各部門的教科書、教材、讀物、作品、小冊子、雜志、報紙、研究資料,建設(shè)大規(guī)模的出版機(jī)關(guān)”[8]。“皖南事變”之后,國共關(guān)系緊張。延安黨中央采取了一系列政策措施,應(yīng)對局勢的變化,加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)一致對外,并開始調(diào)整對外宣傳政策。1941年5月15日,中共中央做出了統(tǒng)一對外宣傳的指示,指示中提出,解放區(qū)的一切對外宣傳活動都應(yīng)該服從黨的政策以及中央的決定;宣傳部領(lǐng)導(dǎo)對外宣傳工作,“宣傳部應(yīng)負(fù)責(zé)立即停止在這方面的無監(jiān)督無政府的現(xiàn)象,中央局、中央分局、省委、區(qū)黨委應(yīng)經(jīng)常檢查這一工作,并加強(qiáng)其領(lǐng)導(dǎo)”[9]。

由此看,延安出版體制與延安現(xiàn)實環(huán)境之間的關(guān)系極為密切。延安的出版屬于文化范疇內(nèi),延安的文化服務(wù)于革命,當(dāng)延安的無產(chǎn)階級革命受到影響時,必然要調(diào)整出版體制。盡管“皖南事變”前后,延安出版體制經(jīng)歷了轉(zhuǎn)變,寬松是相對的,管理卻是絕對的。

2.2寬松的出版體制與文藝圖書的少量出版

“皖南事變”前,延安的出版機(jī)構(gòu)主要為書店、出版社、學(xué)校以及各文化社團(tuán),其中,文化社團(tuán)多為自發(fā)成立,它不直接受中央領(lǐng)導(dǎo),主要出版文藝報刊。出版管理機(jī)構(gòu)則為1936年成立的中共中央黨報委員會,管理黨報的出版,但當(dāng)時在確立最廣泛的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的需要下,中共提出了大量吸收知識分子的政策,對于文人的出版也給予了充分的自由度,大力鼓勵文化人發(fā)表作品,“應(yīng)采取一切方法,如出版刊物、戲曲公演、公開講演、展覽會等,來發(fā)表他們的作品”[10],以此推廣文化運動。因而,對出版管理較為寬松,出版者有一定的自由度,延安部分文藝刊物發(fā)起過文藝論爭主要源于此。此外,基于延安日常生活的供給制,延安出版物的發(fā)行方式主要為贈送制。文藝出版者無須更多考慮讀者的意見,而是更注重表達(dá)自己的文藝觀念。

在寬松的出版氛圍下,延安文藝期刊的出版迎來了繁榮。在1937—1947年間,延安出版了20多種文藝期刊。這主要由于文藝刊物對于印刷條件的要求不高,每次印刷份數(shù)較為靈活,印刷廠無法提供印刷保障時,出版者可以自己油印。文藝圖書則需要一定的印刷條件與一定數(shù)量的紙張,當(dāng)時除了少數(shù)機(jī)構(gòu)油印了少量小冊子,如魯藝,大部分圖書都由印刷廠印刷,但印刷廠往往難以滿足出版的需要,加上出版重點是馬列主義圖書。1939年《中央關(guān)于宣傳教育工作的指示》中就提出,要大量出版與翻印各種馬列主義書籍。文藝期刊的大量出版多少滿足了延安的文藝需求,這也是文藝圖書僅有少量出版的原因。

2.3規(guī)范化的出版體制與文藝圖書出版數(shù)量的增加

“皖南事變”之后,中共開始統(tǒng)一宣傳出版工作,由中共中央出版局與宣傳部管理出版業(yè),并擬定出版計劃。如1942年2月3日,延安各個編審機(jī)關(guān)送出的出版計劃總計為7000萬字,但因為延安各印刷廠實際生產(chǎn)能力有限,經(jīng)過中央出版局的調(diào)整與平衡,該年計劃出版字?jǐn)?shù)總額為4000萬字。出版重點是小學(xué)教科書、干部教科書以及時事讀物等,為了保證重點書籍的出版,不再增出報紙與雜志。

1939—1942年延安文藝期刊先后停刊,到1943年,能刊發(fā)文藝作品的只有《解放日報》,且《解放日報》第四版并不僅刊發(fā)文藝作品,這意味著文藝刊物版面極其有限。中央一貫重視文藝的宣傳作用,把文藝納入宣傳鼓動活動范疇。由于文藝期刊先后被停之后,文藝圖書的出版數(shù)量隨即增加。

文藝圖書的出版機(jī)構(gòu)主要為書店,新華書店(包括陜甘寧邊區(qū)新華書店)、華北書店、延安印工合作社、解放社,這幾個出版機(jī)構(gòu)大致出版文藝圖書87種,約占延安文藝圖書出版總數(shù)的82.86%。它們均由中共統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),如新華書店與解放社由中央出版局直接領(lǐng)導(dǎo)[11];陜甘寧邊區(qū)新華書店與華北書店歸中共西北局宣傳部領(lǐng)導(dǎo)[12];延安印工合作社則由八路軍總政治宣傳部領(lǐng)導(dǎo)[13]。而文藝圖書的出版計劃,則由中央出版局統(tǒng)一調(diào)整,并安排印刷廠印刷,這基本能保證在出版計劃內(nèi)的文藝圖書能正常出版。

此外,此時延安的發(fā)行方式也由“贈送制”改為“售賣制”,以提高書店發(fā)行效率、圖書質(zhì)量以及書店的發(fā)展速度。同時,“各民教館、宣傳部常給書店提供群眾需要什么書及需要多少的信息,書店按此發(fā)行,減少盲目性”[14]。如此一來,讀者、書店、印刷廠、出版管理部門便構(gòu)成“皖南事變”之后延安出版體制的幾個重要元素。

3 延安出版體制的規(guī)范化與文藝圖書出版的主要類型

在出版被統(tǒng)一規(guī)劃的延安,出版對于讀者的考慮其目的不僅是迎合讀者的閱讀興趣,更是教育讀者、宣傳黨的政策。從延安出版的文藝書刊數(shù)量來看,1940年之前文藝出版重點不在圖書,而是刊物。此時的文藝圖書體現(xiàn)出時代性與民族性的特點,如反映抗戰(zhàn)題材的圖書就有如下3種:《抗日歌集》(中央文化教育編委會編印1937年版)、《九一八民眾大合唱》(魯藝出版社1939年版)、八路軍政治部編的《抗戰(zhàn)劇選》(八路軍軍政雜志社1940年版)等;介紹民歌的有2種,為延安中國民間音樂研究會1939年出版的《陜北民歌集》《綏遠(yuǎn)民歌集》。1941年后,延安文藝圖書出版注重發(fā)展群眾文藝,以利于在群眾中開展宣傳鼓動工作,戲劇因其更易于被群眾接受,具有較好的宣傳效果,成為文藝圖書出版的重點之一。

3.1出版的宣傳目的與戲劇圖書的繁榮

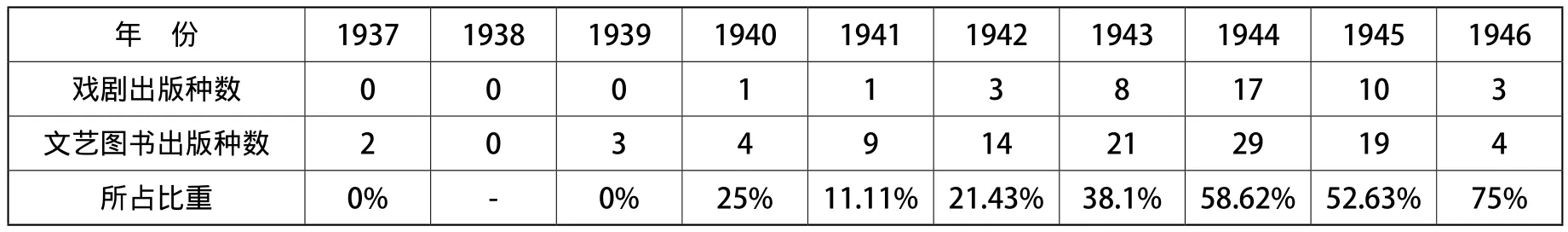

延安1940年開始出版戲劇,最初每年只有1種,1942年增加到3種,后逐年增加,1944年出版了17種戲劇,達(dá)到高潮,占該年度文藝出版總數(shù)的58.62%,后逐年減少,但戲劇仍占文藝圖書出版的大頭。1946年出版了3種戲劇,當(dāng)年延安出版的文藝圖書僅有4種,見表1。從出版數(shù)據(jù)看,1943年起,戲劇就成為延安文藝圖書出版的重點。中央出版局對戲劇情有獨鐘,源于延安出版工作的宣傳性特點。

表1 1937—1947年戲劇在延安的出版情況

在延安,戲劇在宣傳工作中的重要性被不斷提出,如在1939年《中央關(guān)于宣傳教育工作的指示》中提出,要“力求各種宣傳品的生動與活潑,特別注意戲劇、歌詠等的活動”[15]。1940年,中央發(fā)出《關(guān)于開展抗日民主地區(qū)國民教育的指示》,提出要“大力發(fā)展農(nóng)村中戲劇歌詠運動”[16]。1941年,中央宣傳部發(fā)出《關(guān)于各抗日根據(jù)地群眾鼓動工作的指示》,再一次提出:“各種民間的通俗的文藝形式,特別是地方性的歌謠、戲劇、圖畫、說書等,對于鼓動工作作用很大,應(yīng)盡量利用之。”[17]在1944年陜甘寧邊區(qū)文教工作會議上,毛澤東同志做了《文化工作的統(tǒng)一戰(zhàn)線》的報告,他強(qiáng)調(diào)“在藝術(shù)工作方面,不但要有話劇,而且要有秦腔和秧歌”[18]。

圖書出版的管理機(jī)構(gòu)是宣傳部與中央出版局,出于對戲劇在宣傳工作中的重視,文藝圖書的出版計劃自然要向戲劇傾斜。戲劇主要是秧歌也成為延安最重要、最被鐘愛的文藝樣式,延安文人紛紛投入秧歌運動以及秧歌劇的創(chuàng)作中,也有利于戲劇圖書的出版。

3.2出版的文化任務(wù)與蘇聯(lián)文藝作品的譯介

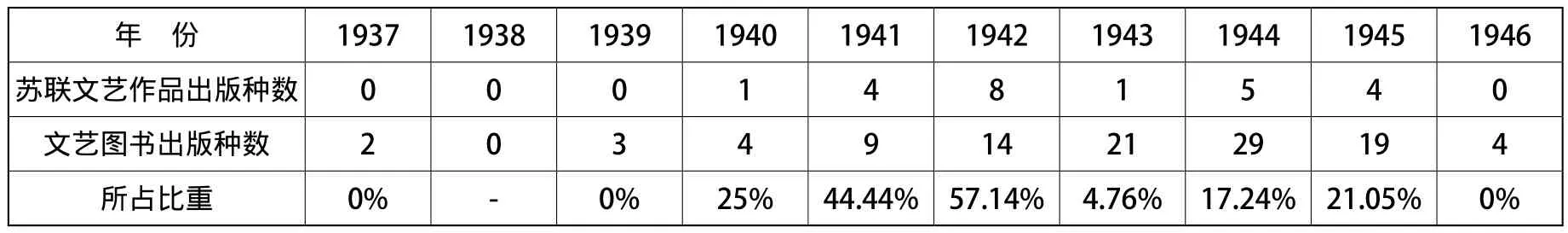

除了戲劇,翻譯文藝作品也是延安文藝圖書出版的重點。自1940年至1945年,延安出版翻譯作品25種,其中蘇聯(lián)作家文藝作品23種,見表2。這與毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》中提出“繼承和借鑒古人和外國人”的觀點是吻合的。

表2 1937—1947年蘇聯(lián)文藝作品在延安的出版情況

延安時期大量譯介蘇聯(lián)文學(xué),一個原因是蘇聯(lián)無產(chǎn)階級革命的導(dǎo)師地位,另外則是蘇聯(lián)文學(xué)的現(xiàn)實性與革命性的特點。周立波在談到蘇聯(lián)文學(xué)時,曾指出該文學(xué)本身的特點是戰(zhàn)斗的、健康的。蘇聯(lián)文學(xué)能夠號召那些受壓迫的人民看到自己解放的前途以及全世界人類光明的前景,看到災(zāi)難深重的民族的出路,“從蘇聯(lián)文學(xué)中,我們看到了這些情形的忠實而生動的反映,使我們讀者,學(xué)習(xí)了很多的東西”[19]。出版蘇聯(lián)文藝作品不僅是介紹蘇聯(lián)的文藝成果,更是學(xué)習(xí)蘇聯(lián)人民的革命精神,同時,指導(dǎo)延安的文藝創(chuàng)作。延安曾出版《蘇聯(lián)新歌》,該書的出版目的,既是為了滿足讀者傾聽蘇德戰(zhàn)爭中蘇聯(lián)人民新聲的渴望,也鼓勵延安文藝工作者學(xué)習(xí)蘇聯(lián)作家的創(chuàng)作:“一切從事或愛好音樂的同志們,以此為鑒,大膽地創(chuàng)造我們的新聲”[20]。

延安的文藝活動被納入新民主主義文化運動中,宣傳事業(yè)、出版事業(yè)則被視為發(fā)展文化運動的手段,其目的是“普及與提高黨內(nèi)外干部的理論水平及政治水平,普及與提高抗日軍隊抗日人民的政治水平”[21]。這種新文化屬于世界無產(chǎn)階級社會主義文化革命的一部分。在文化中占據(jù)重要位置的延安文藝發(fā)展道路上,無疑要借鑒反映無產(chǎn)階級革命的蘇聯(lián)文藝。

出版制度較為寬松時,延安出版的文藝圖書數(shù)量較少;出版體制走向規(guī)范化后,延安文藝圖書出版又帶上了宣傳目的。延安出版體制制約文藝圖書的出版,其根源在于有限的出版資源。延安的無產(chǎn)階級革命需要開展革命文化教育,文化宣傳任務(wù)影響延安出版體制的生成,出版體制通過出版計劃影響文藝圖書的出版。由此看,延安文藝與延安出版均在為延安的宣傳服務(wù),最終也在為革命服務(wù)。

注釋

[1]此數(shù)據(jù)根據(jù)以下資料統(tǒng)計所得:中國人民大學(xué)圖書館.解放區(qū)根據(jù)地圖書目錄[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,1989;宋原放,吳道弘.中國出版史料·現(xiàn)代部分·補(bǔ)卷·中冊.濟(jì)南:山東教育出版社,2006;徐迺翔.中國新文藝大系(1937—1949)理論史料集[M].北京:中國文聯(lián)出版公司,1998;趙曉恩.延安出版的光輝:《六十年出版風(fēng)云散記》續(xù)編.北京:中國書籍出版社,2002;鐘敬之、金紫光.延安文藝叢書·文藝史料卷[M].長沙:湖南文藝出版社,1987;吳永貴.民國出版史[M].福州:福建人民出版社,2011;中國國家圖書館館藏資源。

[2]陳銘德.關(guān)于《延安一月》[M]//延安一月.上海:上海書店,1992:5

[3]張恨水.序[M]//延安一月.上海:上海書店,1992:8

[4][5][6]趙超構(gòu).延安一月[M].上海:上海書店,1992:115,129,112

[7]楊軍.試論延安時期中國共產(chǎn)黨的出版體制[J].現(xiàn)代傳播,2011(11):147-148

[8]張聞天.抗戰(zhàn)以來中華民族的新文化運動與今后任務(wù)[M]//張聞天文集·第3卷.北京:中共黨史出版社,1994:56-57

[9]中共中央關(guān)于調(diào)整刊物問題的決定[C]//中國社會科學(xué)院新聞研究所.中國共產(chǎn)黨新聞工作文件匯編·上卷.北京:新華出版社,1980:98-99

[10]張聞天.正確處理文化人與文化團(tuán)體的問題[M]//張聞天文集·第3卷.北京:中共黨史出版社,1994:117-118

[11][12]吳永貴.民國出版史[M].福州:福建人民出版社,2011:530,532

[13]延安印工合作社實為八路軍總政治部宣傳部,該部以“延安印工合作社”的名義出版圖書。參考:葛濤.抗戰(zhàn)期間解放區(qū)紀(jì)念魯迅的活動[M]//中共中央黨史研究室,中共檔案館.中共黨史資料(101輯).北京:中共黨史出版社,2007:137

[14]趙曉恩.延安出版的光輝:六十年《六十年出版風(fēng)云散記》續(xù)編[M].北京:中國書籍出版社,2002:25-26

[15][16][21]中央檔案館.中共中央文件選集·第十二冊[M].北京:中共中央黨校出版社,1991:72,330,487

[17]中央檔案館.中共中央文件選集·第十三冊[M].北京:中共中央黨校出版社,1991:162

[18]毛澤東.文化工作中的統(tǒng)一戰(zhàn)線[M]//中央檔案館.建黨以來重要文獻(xiàn)選編·第二十一冊.北京:中央文獻(xiàn)出版社,2011:582-583

[19]周立波.我們珍愛蘇聯(lián)的文學(xué)[M]//周立波文集·第5卷.上海:上海文藝出版社,1981:723

[20]蘇聯(lián)新歌·出版前記[M].延安:新華書店,1945:1

LiteratureandArtBooks'PublishingandRegulatedPublishingSysteminYan'an(1937—1947)

WuYanyan

(SchoolofChineseLanguageandLiterature,Shan’xiNormalUniversity,Xi’an,710062)

SincethetenyearsfromJanuary1937toMarch1947,theChineseCommunistPartyhassetup manypublishersandpublishedmanyliteratureandartbooksinYanan.Alargenumberofpublishingabout Yan’anliteratureandartbooksstemedfromYan’anpublishingsystem.Meanwhile,Yan’anpublishing systemalsoaffectedthetypesofYan’anliteraturebookspublication.

Yan’anLiteratureandartbooksPublishingsystem

G239

A

1009-5853 (2016) 02-0123-05

本文系陜西省哲學(xué)社會科學(xué)基金項目(12J154)與第51批中國博士后科學(xué)基金面上資助項目(2012M511970)的階段性成果。

吳妍妍,陜西師范大學(xué)文學(xué)院博士后,西安工業(yè)大學(xué)人文學(xué)院副教授。

2015-07-10)