桂林漓江流域旅游地茶農(nóng)戶生計的改善路徑

——基于可持續(xù)生計視角

蘇 振,李秋瑩

(廣西大學(xué)商學(xué)院,廣西南寧 530004)

?

桂林漓江流域旅游地茶農(nóng)戶生計的改善路徑

——基于可持續(xù)生計視角

蘇 振,李秋瑩

(廣西大學(xué)商學(xué)院,廣西南寧 530004)

旅游經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性和發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的相對優(yōu)勢,使桂林漓江流域旅游地的一些貧困群體獲得了改善生計的新機遇。通過引入可持續(xù)生計視角,分析該流域茶農(nóng)戶生計存在的資本匱乏、議價能力偏弱及抵御各種風(fēng)險成本提升等問題,指出茶農(nóng)戶應(yīng)從企業(yè)合作、創(chuàng)新營銷、打造品牌,產(chǎn)業(yè)融合等路徑改善生計水平。

旅游地;可持續(xù)生計;茶農(nóng)戶;漓江流域

隨著我國旅游產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)快速發(fā)展,區(qū)域之間旅游經(jīng)濟發(fā)展非均衡性的特征日趨顯著[1]。處于“貧困型旅游地”或旅游地低谷區(qū)的弱勢群體應(yīng)如何獲得穩(wěn)定收入、實現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧的問題開始受到關(guān)注[2]。在理論研究中,關(guān)注貧困群體生計的思想最早可追溯到20世紀(jì)80年代中期羅伯特·錢伯斯的著作中[3]。到20世紀(jì)80年代末,世界環(huán)境和發(fā)展委員會的報告使用了“可持續(xù)生計”(Sustainable Livelihoods)的概念,旨在消除人類貧困,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。此后,可持續(xù)生計的概念被不斷深化和延伸,強調(diào)人們的經(jīng)濟生活具備抵御外界沖擊的能力,并能在沖擊后很快恢復(fù),有能力維持和提升各種生計資本,并不會造成對自然資源的破壞。

近年來,國外的研究者或組織機構(gòu)發(fā)展了多個生計分析框架,其中英國國際發(fā)展署(DFID)提出的SLA框架具最廣泛影響力[4]。該框架是將農(nóng)戶置于一個脆弱的環(huán)境背景下,將農(nóng)戶自身擁有的各種資源分解成為人力資本、自然資本、金融資本、物質(zhì)資本以及社會資本。這些資本在政府、法律、文化、制度等因素的影響下通過不同的生計組合策略,帶來收入、福利等生計結(jié)果的改變。從本質(zhì)上,這一框架為人們理解和解決貧困問題提供了方向。

桂林漓江是我國最早的國家級風(fēng)景名勝區(qū)之一,在旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背后,漓江流域流經(jīng)的5個縣域依然包含約76個貧困村(至2012年)。旅游地作為一種復(fù)合系統(tǒng),承載著多種利益相關(guān)者和產(chǎn)業(yè)要素[5]。在旅游產(chǎn)業(yè)滲透較少的區(qū)域,因地制宜地發(fā)展比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),有機組合多種生計策略,是改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶生計水平的必由之路。事實上,漓江流域山地環(huán)繞、山清水秀、氣候溫和、云霧彌漫,既是廣西的傳統(tǒng)旅游地,又是廣西最適合種植茶葉的地區(qū)之一。作為漓江流域部分農(nóng)戶改善生計的突破口之一,立足漓江流域茶產(chǎn)業(yè),引入可持續(xù)生計的基本框架,對流域茶農(nóng)戶的生計條件進(jìn)行綜合分析,可為旅游區(qū)的茶農(nóng)戶改善生計、精準(zhǔn)脫貧提供路徑借鑒。

1 漓江流域旅游地茶產(chǎn)業(yè)概況

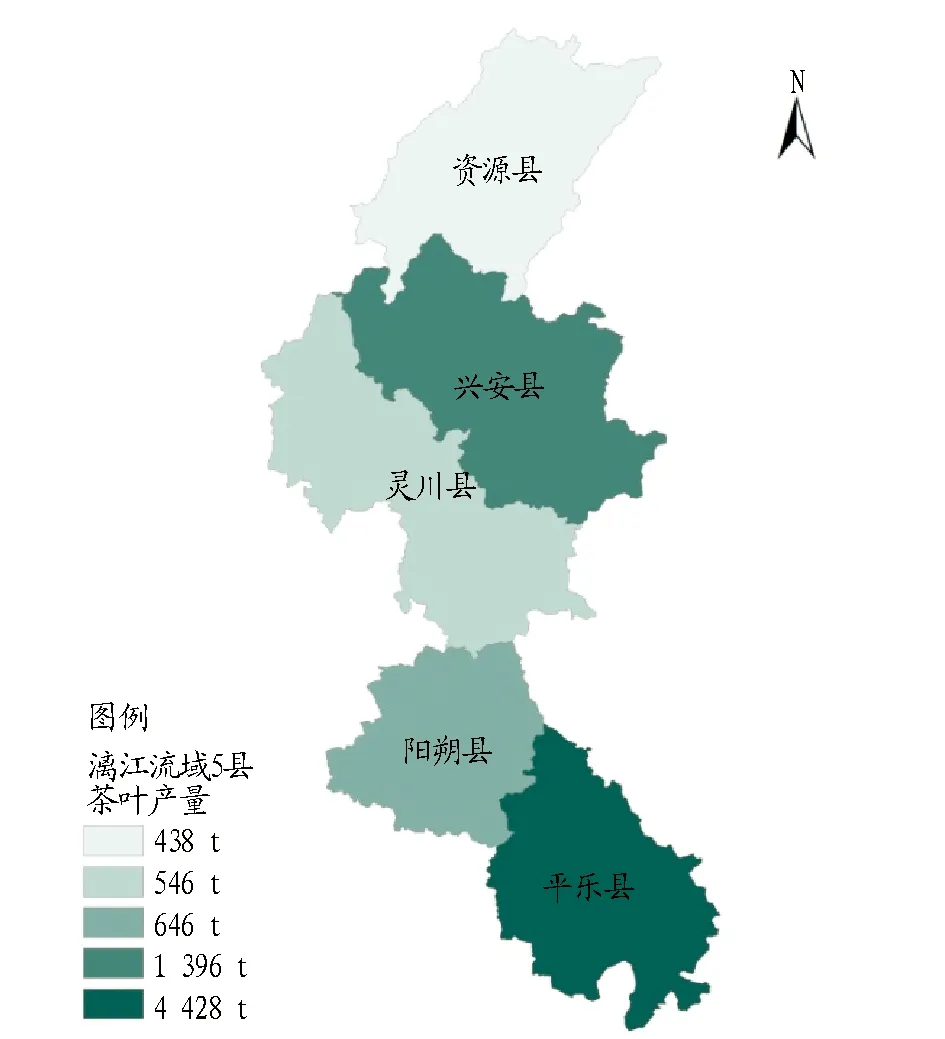

桂林漓江流域地處廣西東北部的桂林市轄區(qū)境內(nèi),其發(fā)源地及流經(jīng)區(qū)域依次包括資源縣、興安縣、靈川縣、桂林城區(qū)、陽朔縣、平樂縣等。該區(qū)域位于我國低緯度地區(qū),屬亞熱帶濕潤氣候,雨量充沛,氣候溫和,光照充足,土壤肥沃,晝夜溫差大,森林覆蓋率達(dá)67%。得天獨厚的茶葉生長氣候條件,使漓江流域的山地(特別是上游地區(qū))遍布品質(zhì)優(yōu)良的野生茶。近年來,流域人工栽培的茶葉產(chǎn)量穩(wěn)步增長。主要茶品包括福鼎大毫、福鼎大白、福云六號、臺茶、桂綠1號、臨桂宛田種、龍脊種、資源大葉種,以及少量的龍井、安吉白茶、烏牛早等[6]。從2009年起,桂林漓江流域茶產(chǎn)量年均增長3%,到2013年達(dá)到2808 t(圖1)。有茶葉種植統(tǒng)計的5個轄區(qū)縣中,5年累計產(chǎn)量最高的是漓江流域下游的平樂縣,其茶葉產(chǎn)量占漓江流域總產(chǎn)量的59%(圖2)。

注:數(shù)據(jù)來源于《桂林經(jīng)濟社會統(tǒng)計年鑒》2010~2014年。Note:Data were from Social and Economic Statistical Yearbook of Guilin City in 2010-2014.圖1 2009~2013年桂林漓江流域各縣茶葉產(chǎn)量趨勢Fig.1 Tea production trend of different counties along Lijiang River Valley in Guilin City from 2009 to 2013

圖2 近5年桂林漓江流域茶葉總產(chǎn)量分布Fig.2 Distribution of total tea production along Lijiang River Valley in Guilin City in recent five years

2 漓江流域旅游地茶農(nóng)生計面臨的問題

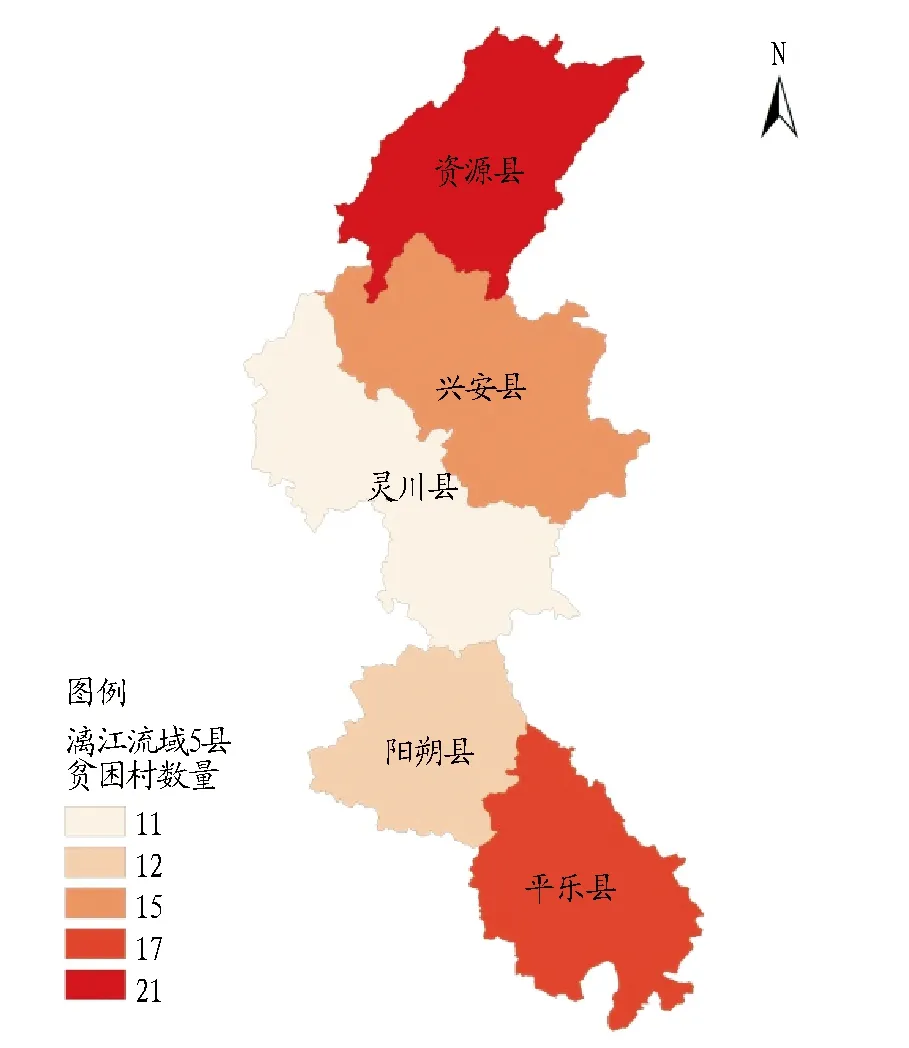

2.1經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱,生計資本相對匱乏漓江流域雖然具有良好的茶葉種植氣候條件,當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的相關(guān)生計資本仍然薄弱,農(nóng)戶自身投入茶產(chǎn)業(yè)的能力有限。在金融資本方面,漓江流域所轄各縣農(nóng)戶平均富裕程度不高,各縣均有至少10個村落處于貧困線。其中,貧困村數(shù)量最多的是上游資源縣,其次是下游平樂縣。貧困村整體分布呈南北高中間低(圖3),這與旅游產(chǎn)業(yè)在漓江流域上下游滲透偏弱存在一定的耦合關(guān)系。在人力資本方面,茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展可用的優(yōu)質(zhì)勞動力資源相對匱乏。2013年漓江流域勞動力資源數(shù)量最多的是下游平樂縣,為23.68萬人;最少的是上游資源縣,為9.11萬人。據(jù)調(diào)研村干部介紹,因茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟收益偏低,大多青壯年勞動力資源選擇了種植其他經(jīng)濟作物或外出務(wù)工。農(nóng)戶居家人口一般以老年人、女性及兒童為主,專職從事茶葉種植的青壯年勞動力比例不大。

注:數(shù)據(jù)來源于廣西扶貧辦,截至2012年。Note:Data were from Poverty Relief Office of Guangxi Province ending in 2012.圖3 桂林漓江流域貧困縣數(shù)量分布 Fig.3 Quantitative distribution of poor counties along Lijiang River Valley in Guilin City

2.2缺乏議價權(quán),市場抗風(fēng)險能力低漓江流域茶農(nóng)戶處于產(chǎn)業(yè)鏈的最低端,不具有議價權(quán),僅能被動接受市場價格波動,這直接影響了茶農(nóng)戶的基本收益與種植積極性。長期以來,在國內(nèi)知名茶品牌的沖擊下,漓江流域茶產(chǎn)品知名度不高、缺乏核心品牌等問題日漸突出。縱使本地的一些優(yōu)質(zhì)茶能輾轉(zhuǎn)運到國內(nèi)知名茶產(chǎn)地后身價倍增,當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)戶也只能按本地市場行情以較低價格出售給中間商或加工廠。據(jù)調(diào)查,漓江流域茶葉收購價格為50~100元/kg。這與日漸上漲的種植采摘人工成本投入形成反差。一些茶農(nóng)戶年人均收益約為2000元,導(dǎo)致茶農(nóng)戶種植的積極性受挫。品質(zhì)優(yōu)良的茶葉無法賣個好價格,產(chǎn)品抗風(fēng)險能力低,致使茶農(nóng)戶不得不砍掉茶樹轉(zhuǎn)向其他經(jīng)濟作物。

2.3存在病蟲害風(fēng)險,抵御風(fēng)險成本上升在人工和抗蟲害藥物成本逐漸攀升的市場環(huán)境下,漓江流域的茶農(nóng)戶應(yīng)對各種病蟲害風(fēng)險的成本也在提高。流域茶葉病蟲害風(fēng)險在春茶、夏茶及秋茶時期均可能出現(xiàn),首當(dāng)其沖地影響茶農(nóng)戶的生計和收益。漓江流域春茶季節(jié)一般為2月下旬至5月上旬,主要風(fēng)險為蟲害以及漓江上游高山茶區(qū)的少量茶芽枯病、茶白星病。夏茶季節(jié)為5月中旬到8月上旬,該季節(jié)為蟲害病害高發(fā)期,特別防范茶輪斑病、茶云紋葉枯病及茶炭疽病等;秋茶季節(jié)一般為9月中旬到10月,該季節(jié)重點防范茶毛蟲、茶尺蠖、茶跗線螨等蟲害為主[7]。綜上,成本的增加使茶農(nóng)戶全年的生計水平不可控。

3 漓江流域旅游地茶農(nóng)戶生計改善路徑

3.1積極發(fā)揮政府引領(lǐng)和企業(yè)主導(dǎo)的作用在漓江流域茶農(nóng)戶自身發(fā)展能力有限的情況下,政府加大政策鼓勵和扶貧支持,引導(dǎo)企業(yè)以多種方式與農(nóng)戶合作,開展茶產(chǎn)品的種植與加工,對于增強茶農(nóng)的種植積極性,解決當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)戶的生計問題將發(fā)揮積極作用。企業(yè)是市場的主體,茶葉加工企業(yè)是將茶葉原材料轉(zhuǎn)化為茶產(chǎn)品的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。20世紀(jì)80年代,漓江曾出現(xiàn)因缺乏茶葉初制廠,茶葉無人收購,導(dǎo)致部分茶農(nóng)戶毀茶種果,茶葉種植面積銳減。若想加快精準(zhǔn)扶貧步伐,政府應(yīng)積極推動,加快當(dāng)?shù)夭璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的示范場和茶廠,招商引資成立茶企業(yè)。通過采取“公司+農(nóng)戶”的方式,企業(yè)采購種苗,茶農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植管理,合同價收購,有望使周邊茶農(nóng)戶的積極性得到提升,降低風(fēng)險,茶農(nóng)的生計也將趨于可預(yù)見性和可持續(xù)性。

3.2利用新媒體,創(chuàng)新茶產(chǎn)品營銷模式為了提升茶農(nóng)戶的直接收益,農(nóng)戶可拓寬銷售渠道,創(chuàng)新營銷模式,探索新媒體營銷方式。所謂新媒體,是相對于過去傳統(tǒng)的報刊、電視和廣播等傳統(tǒng)媒體,近年來得到迅速發(fā)展的媒體形態(tài)。這種媒體利用互聯(lián)網(wǎng)及無線通信等數(shù)字通信技術(shù),將各種服務(wù)和信息通過電腦、智能手機及數(shù)字電視等終端傳達(dá)給受眾。旅游地茶農(nóng)戶適宜采用的新媒體營銷手段包括:網(wǎng)絡(luò)社區(qū)營銷、微博營銷、微信營銷等。其中,邀請相關(guān)社區(qū)達(dá)人參與采茶、制茶、品茶、玩茶,將感受和體驗轉(zhuǎn)化成為圖文并茂的游記和攻略,是茶農(nóng)戶可借鑒的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)營銷方法。它為草根茶農(nóng)戶展示產(chǎn)品、提升知名度提供了契機。同時,可借助微博及微信平臺,給消費者推送不同季節(jié)的茶產(chǎn)品、茶休閑、茶娛樂等信息,及時獲取消費者的反饋,與受眾形成互動。新媒體的使用有望打破傳統(tǒng)傳播渠道的局限,使相對分散的茶農(nóng)戶有機會直面消費者,增加銷售機會,提高生計水平。

3.3增強品牌意識,提高高端茶品牌識別度加強漓江流域茶品牌的打造,增強高端茶品的影響力,是擴大銷量,提升行情,改善茶農(nóng)戶的生計水平的重要路徑。在國內(nèi)眾多知名茶品牌的激烈競爭下,要使本地產(chǎn)品能順利脫穎而出,應(yīng)探索“樹立”和“高端”兩種途徑。“樹立”就是進(jìn)一步加大力度推進(jìn)該區(qū)域特色地理標(biāo)志茶產(chǎn)品的申報,并通過各種傳統(tǒng)博覽會、展銷會及現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)等渠道樹立茶品牌。“高端”就是要精心打造該地域數(shù)量少品質(zhì)佳的極品野生茶品牌,用于沖擊高端市場,且與面向大眾市場的人工種植茶形成明顯的區(qū)分度。通過樹立地域品牌、打造高端品牌,增強地方茶農(nóng)戶的自信心,帶動茶農(nóng)的生計得到有效改善。

3.4拓寬生計渠道,打造具有旅游功能的產(chǎn)業(yè)融合鄉(xiāng)村旅游區(qū)對有條件的茶葉種植區(qū),利用茶山景觀優(yōu)勢,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,打造主題鄉(xiāng)村旅游區(qū),分流旅游地的客源,是豐富茶農(nóng)生計,拓寬其收入來源的有效途徑。茶既是一種養(yǎng)生飲品,也能作為一種高雅的休閑娛樂主題。2015年,桂林漓江流域接待游客約4 000萬人次,旅游業(yè)已收超過400億元。旅游地的茶農(nóng)戶可充分利用旅游人流優(yōu)勢,通過引資、合資、合作或以資源入股等多種方式,將零散的茶園連片化、景觀化、規(guī)范化,完善配套服務(wù)設(shè)施,打造具有區(qū)域特色的茶文化主題鄉(xiāng)村旅游區(qū)。具體而言:一是應(yīng)注重核心吸引物的獨特性設(shè)計與打造,注重茶山茶園的大地景觀要素整合和構(gòu)建,形成區(qū)域美化與休閑功能的有機整合。二是要完善具有茶文化元素的旅游要素配置,完善吃、住、游、購、娛等元素。系統(tǒng)打造茶樓、茶餐廳、茶主題民宿屋,配置茶餅、茶糕、茶菜肴、油茶宴等特色餐飲系列,建設(shè)如茶藝表演、茶香燒烤、茶園露營等符合現(xiàn)代消費者習(xí)慣和品位的旅游活動的配套設(shè)施,方便旅游休閑消費者開展采茶體驗,充分領(lǐng)略地域茶文化的魅力。三是應(yīng)規(guī)范管理,建立完善的管理制度和公平的分配機制。茶園農(nóng)戶通過多種方式參與經(jīng)營,實現(xiàn)茶葉種植與旅游服務(wù)兼職就業(yè)相結(jié)合,使茶農(nóng)戶能夠從茶葉的生產(chǎn)和多元化經(jīng)營中獲得更大的收益和回報。

4 結(jié)語

漓江流域旅游地的茶農(nóng)戶生計仍面臨諸多挑戰(zhàn),但憑借優(yōu)良的茶葉種植環(huán)境和良好的旅游地條件,茶農(nóng)戶仍可選擇靈活的生計組合策略和多樣化的改善路徑,使自身的生計更具可持續(xù)性,并最終脫貧致富。該研究對漓江流域的茶農(nóng)戶生計問題的綜合分析,不能替代深入逐個茶農(nóng)戶的抽樣評估。在可持續(xù)生計框架下,進(jìn)一步開展生計資本抽樣調(diào)查將是深度分析茶農(nóng)戶生計水平的基本方向。

[1] 蔣麗芹.旅游經(jīng)濟非均衡發(fā)展區(qū)域?qū)崿F(xiàn)包容性增長的戰(zhàn)略與策略:以泛長三角旅游區(qū)為例[J].經(jīng)濟地理,2012(6):167-172.

[2] 馮燦飛.貧困型旅游地可持續(xù)旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究[J].國土與自然資源研究,2005(1):67-68.

[3] 李芳.可持續(xù)生計:理論、方法與應(yīng)用[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,2015:1-2.

[4] 湯青.可持續(xù)生計的研究現(xiàn)狀及未來重點趨向[J].地球科學(xué)進(jìn)展,2015(7):823-833.

[5] 郭偉,方淑芬.旅游地復(fù)合系統(tǒng)開發(fā)運行協(xié)調(diào)機制研究[J].中國軟科學(xué),2003(7):147-152.

[6] 秦春玲,韋靜峰,龐月蘭.桂林茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與對策[J].南方園藝,2014(4):23-25.

[7] 羅躍新,林朝賜,諸葛天秋.桂林茶區(qū)茶樹病蟲害的發(fā)生特點及其綜合防治技術(shù)[J].廣西農(nóng)學(xué)報,2010(4):55-58.

The Path for Improving Tea Farmers’ Livelihood in Tourist Destination along Lijiang River Valley—From the Perspective of Sustainable Livelihoods

SU Zhen, LI Qiu-ying

(Business School of Guangxi University, Nanning, Guangxi 530004)

The unbalance of tourism economic development and the comparative superiority of the tea industry brings new opportunities to poor groups along Lijiang River Valley for improving their livelihood. From the perspective of sustainable livelihood, we analyzed the problems existing in tea farmers’ livelihood, such as lack of fund, low capacity in price negotiation, and high cost for resisting various risks. Proposals were put forward for tea farmers to improve their livelihood through paths including enterprise cooperation, innovative marketing, brand cultivation, industries integration and so on.

Tourist destination; Sustainable livelihood; Tea farmers; Lijiang River Valley

廣西哲學(xué)社會科學(xué)基金項目(13CJY006);廣西教育廳科研項目(201106LX015);廣西大學(xué)科研基金資助項目(XBS12005)。

蘇振(1981-),男,廣西桂林人,副教授,博士,從事旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、民生經(jīng)濟研究。

2016-05-31

S-9

A

0517-6611(2016)21-205-03