青少年網絡公民認知現狀調查

吳 吟

?

青少年網絡公民認知現狀調查

吳吟

數字時代對青少年網絡公民意識的關注越來越重視。文章通過組合網絡“社會互動”、“合理行為”及“人際互動”三個因子建立網絡公民認知測評工具,并觀察國內青少年的網絡不良行為與網絡公民的關聯程度。量表經因子分析及結構方程模型驗證,具備合理的信效度。青少年網絡公民的認知與其年齡、學歷、上網時間及經濟情況等皆相關,其網絡不良行為也受這些因素影響。此項研究可為合理地設計網絡公民素養課程等提供參考。

網絡公民;非理性行為;現狀調查

一、網絡公民概念解析

如果網絡是一種稱手之物, 網絡的存在即是因緣, 通過意指來導向, 意指的關系總體即是意蘊,[1]后者組建了網絡社會的結構。某種程度上,網絡空間是以人類主體的存在為中心來加以組建的人—事物之間的關系狀態。[2]

作為現實社會空間的延伸,大眾對網絡空間的媒介信息安全越來越關注。面對多樣化的潛在風險時,網絡公民素養可以提供解決問題的框架。[3]網絡公民及其素養是一復合概念框架的不同構面,網絡素養更側重于互聯網技術等應用技能,[4]網絡公民則包容更多的社會性原理。國內的調查已發現學生群體“網絡書寫”成習慣,網絡互動“圈群化”,對網上基本形勢認識不清,面對境內外不良信息缺乏足夠的甄別力、批判力和抵制力等情況。[5]

Hollandsworth等突出了網絡公民 “合理的技術使用” 與 “作出安全、責任感、尊重感的選擇” 的定義特征。[6]在網絡已普及的今天,傳統公民向網絡公民的角色變遷進程中,公民的概念框架可以更寬廣與包容,體現于在線社區活動、解決網絡社會問題、凸顯網絡社會公正等。[7]盡管不同學者對良好公民的定義存在分歧,但現在形成的共識是:網絡公民應超越自身局部利益,承諾成為團體中良好一員的能力。[8]

有素養的網絡公民是國家軟實力的體現,塑造青少年合理的社會態度、行為與價值觀是其重中之重。網絡社會公民的意蘊行為同樣包括交換、合作、競爭、沖突、強制和順應。此次研究從三方面構建對網絡公民的測評,解析當前青少年的網絡公民認知。

第一是網絡社會互動,這是個體、社會以及文化層次的中介,是由個體走向群體等社會組織的轉折點。從媒介的角度講是受眾介入、表達與參與傳播。通過網絡空間的參與互動,理解社會情境,青少年可以修正其注意力以及處理問題的能力。公益活動就是一種具體化的社會互動,與公民的責任相關,[9]涵蓋了自愿工作、支持慈善、分享習慣與技能等有利于集體利益的行為。[10]

第二是網絡合理行為,角色和互動是密不可分的。角色失調,就可能中斷或改變互動的方向。對于青少年而言,在線合理行為是在空間內對不同來源與理念群體互動的必要步驟[11]。在一些社會情感學習類課程中,禮貌行為、矛盾解決策略、分歧耐受已是主要的指導原則[12]。

第三是網絡人際互動,按照舒茨的三維理論,每一個公民都有包容需要、支配需要和情感需要。公民在人際互動中進行自我認同與價值構建。特別是網絡社會獨特的空間邊界,有別于傳統的社會形態,將對青少年的立場、價值觀、信仰、態度產生顯著的影響。

網絡社會互動、在線合理行為、以及網絡人際互動三者是相輔相成的。社會學研究者曾指出互聯網是這個時代為青少年提供舞臺的機遇。在線參與的文化氛圍是青少年理想的學習、融入、達成目標的地方,[13]培育有素養的青少年網絡公民是國家的重要任務。

二、網絡公民認知調查對象和方法

(一)調查過程和對象

采用多階段整群系統結合分層抽樣的方法進行調查。受國家網信辦項目委托,調查員經統一培訓后,2015年6—8月間在全國28個省份進行問卷調查。受訪者在調查前被告知若不想參與具體問卷題項,可跳過問題。共1531例青少年接受問卷調查。調查員記錄了受試者的性別、年齡、籍貫、居住地及日均使用電腦或手機上網的時間。分組中,將居住地中的直轄市、省會或地級市統稱為大中城市,縣級市、鄉鎮或農村統稱為小城市與農村,簡稱為城鎮與鄉村。本研究經中國廣播電影電視社會組織聯合會媒介素養研究基地批準。

(二)網絡公民認知量表

參閱Jones等的數字公民調查等文獻,[14]選取了適合中國網絡公民的題項,來設計本次網絡公民認知量表及問卷。在進行小范圍的預測試后,選定網絡公民認知共計11題項,5題征詢網絡社會互動,2題征詢在線合理行為,4題征詢網絡人際互動。反應選項使用5級刻度,從 “非常不重要” 至 “非常重要”。所有題項見表1,缺失值使用均值替代。

(三)網絡不良行為

問卷中包括對網絡不良行為(主動或被動性不良行為)的調查。網絡被動性不良行為的題項包括 “個人帳號等信息被盜;網購遇虛假宣傳詐騙;受到吐槽嘲笑;受到陌生人騷擾”,網絡主動性不良行為包括“轉發來路不明的信息; 看過暴力色情內容”。以“經常或總是遇見”計為1,其余為0。

(四)數據分析方法

一是應用SPSS20.0對數據進行統計學描述、信效度檢驗, 析出“網絡社會互動”、“網絡合理行為”、“網絡人際互動”3個因子建立網絡公民認知測評工具。二是應用Mplus7.0軟件進行驗證性因子分析(CFA)與結構方程模型構建。為檢驗量表的內部結構,將量表的3因子結構與單因子結構進行比較。量表的3因子結構亦通過分組比較檢測其穩定性。三是采用t檢驗進行組間比較,即男女分組、年齡分組、地區分組與城鄉分組等,檢測不同組的青少年網絡公民認知得分是否存在差異,p<0.05或p<0.01具有統計學差異。最后用logistic回歸評判網絡公民認知總表、分表與網絡主動性或被動性不良行為的關聯程度。

三、網絡公民認知調查研究結果

(一)基本信息

調查結果中,11份問卷因較多的缺失、反應模式不準確 (比如所有題項均選擇同一數字)而廢棄。最終獲得青少年“網絡公民認知”有效樣本1520例。按照聯合國開發署編制的人類發展指數(Human development index, HDI)及中國相應的白皮書,[15]根據全國均值(HDI=0.693)將各省份分組,本樣本中HDI高于平均值組的占71.6%,低于平均值組占27.9%。此次調查男女比例接近,男性49.1%,女性50%。少年組(9—17歲)占47.4%,青年組(18—40歲)占52.6%。居住地位于大中城市的占65.2%,位于城鎮或鄉村的占34%。小學生占18%、中學生占36.4%、大學生占44.9%、研究生占0.7%。其中,40.9%是班干部,55.1%不是班干部。每月零花錢50元以下的占16.6%,51—100元的占15.1%,101—500元的占22.9%,501元以上的占44.9%。

調查員將“網絡使用時間”分為“不使用”、“使用時間1小時以內”、“1—2小時”、“2—3小時”、“3小時以上”,使用臺式、筆記本、平板電腦等上網的受試者調查結果分別占46.07%、17.34%、14.37%、9.37%、6.43%。使用手機上網的受試者調查結果分別占9.91%、14.3%、13.97%、13.24%、48.57%。

“經常/總是”發生“網絡被動性不良行為”的受試者占比分別是:個人帳號等信息被盜(12.1%);網購遇虛假宣傳詐騙(26.8%);受到吐槽嘲笑(18.6%);受到陌生人騷擾(18.6%)。“經常/總是”發生“網絡主動性不良行為”的受試者占比分別是:轉發來路不明的信息(14.6%);看過暴力色情內容(9.3%)。

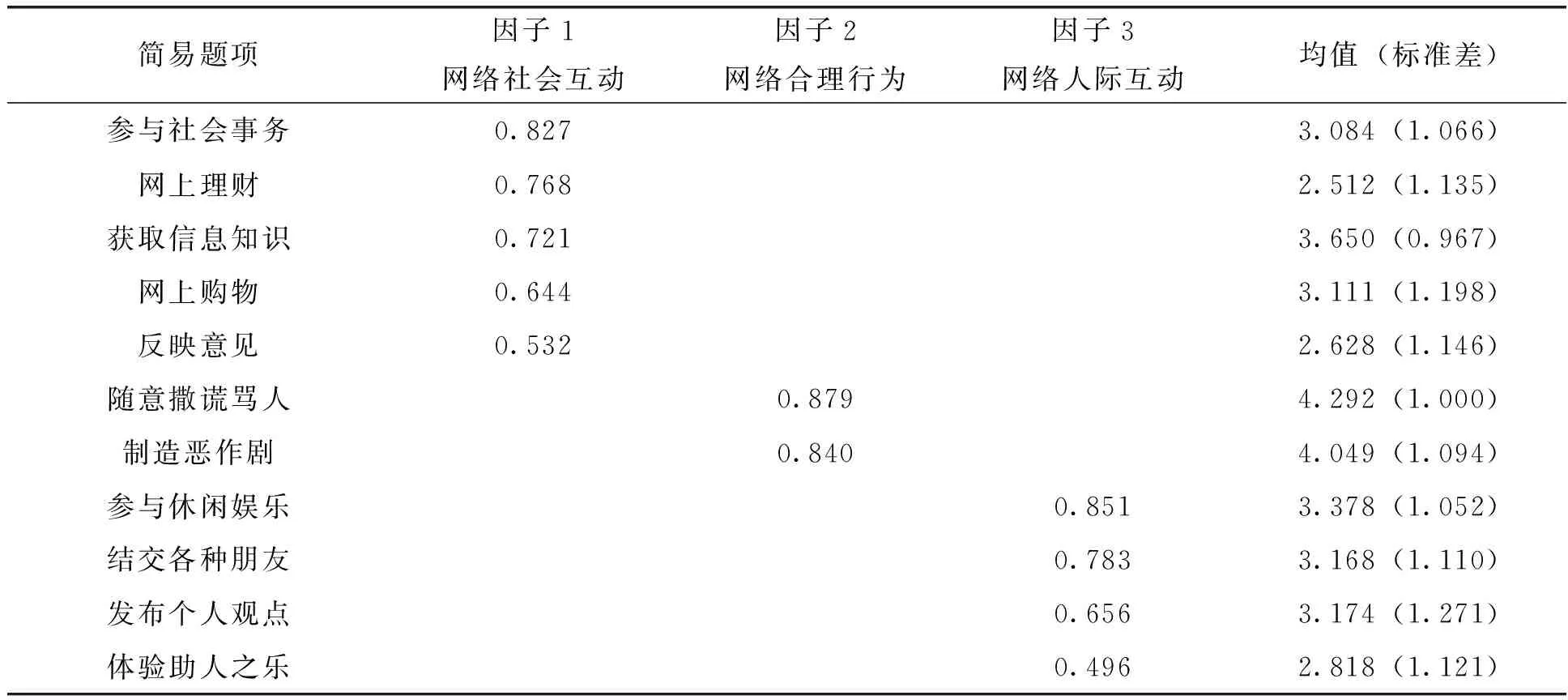

(二)通過探索性因子分析,建立網絡公民認知量表

網絡公民認知量表結果中,KMO值為0.834,Bartlett球型檢驗值為5610.506,顯著水準p=0.000,這些數據說明適合因子分析。因子載荷量低說明對量表貢獻低,我們先刪除因子載荷量小于0.4的題項。可以從表1看出有3個因子。

第1因子包含5題項,分別為獲取信息知識、參與社會事務、網上購物、網上理財、反映意見,可以歸為 “網絡社會互動”。第2因子由兩個題項構成,分別是制造惡作劇、隨意撒謊罵人,可以歸為 “網絡合理行為”。第3因子有4題項,分別為結交各種朋友、參與休閑娛樂、體驗助人之樂、發布個人觀點,可以歸為 “網絡人際互動”。從此表可以看出,選擇 “網絡社會互動”、“網絡合理行為”、“網絡人際互動”3個因子基本合適。

此量表總分均值35.866,標準差為6.329,Cronbach’s α 系數為0.739,數據說明這個11個題項的量表具備較高的信度。

表1 青少年網絡公民量表特征

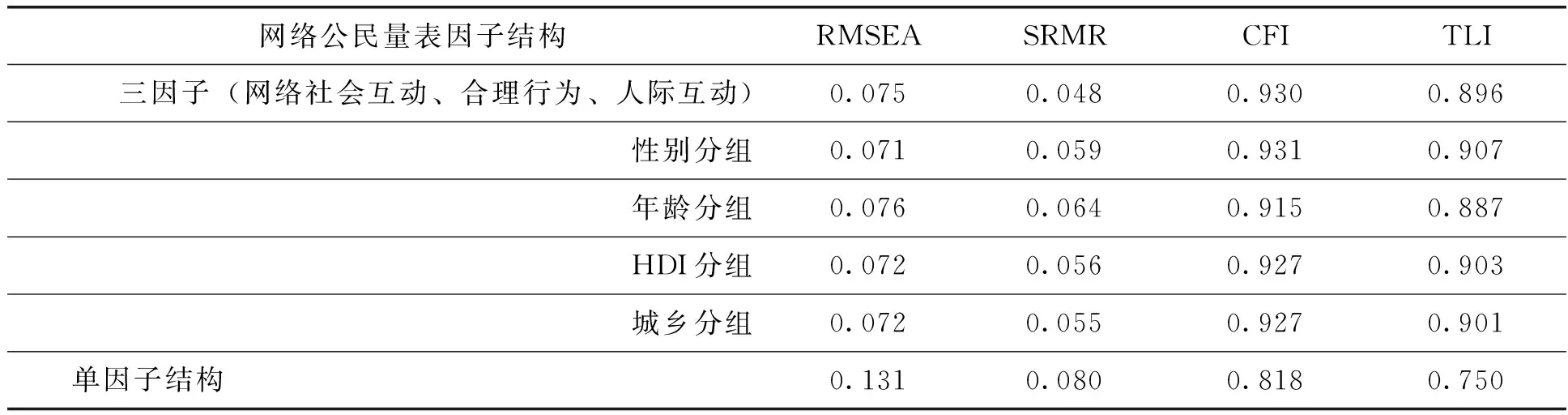

(三)通過驗證性因子分析,驗證網絡公民認知量表

網絡公民認知量表通過驗證性因子分析,其中模型擬合度使用了如下評價指標:RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)為差異性最小指標, SRMR(Standardized Root Mean Square Residual)為標準化假設模型整體殘差, SRMR、 RMSEA<0.08表明模型擬合良好,數值越小模型適配度更佳;CFI(Comparative Fit Index)為比較擬合指數,TLI(Tucker-Lewis Index)為非規范擬合指數,CFI 、TLI >0.90表明模型擬合良好。表2顯示,3因子結構(包括社會互動、合理行為、人際互動)擬合良好,擬合指數明顯比單因子結構更優。同時,通過男女分組、年齡分組、地區分組與城鄉分組檢測量表結構,亦顯示3因子結構擬合良好,構成合理且穩定。

表2 量表因子結構的擬合指標

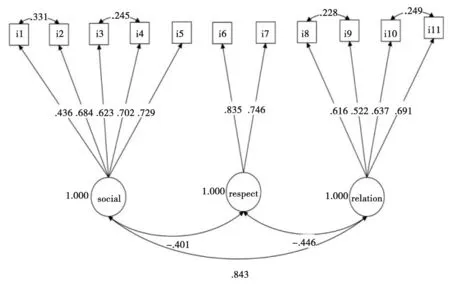

結構方程建模如圖1所示,也具備清晰的3因子結構。11個題項的標準化回歸系數介于0.436—0.835之間,提示模型質量比較穩定。

圖1 網絡公民認知量表的結構方程模型

注:social指網絡社會互動因子,respect指網絡合理行為因子,relation指網絡人際互動因子。

(四)不同群體青少年的網絡公民認知有差異

獨立樣本t檢驗一般可用于檢驗兩個群體之間平均數的差異。本研究通過獨立樣本t檢驗分析,不同性別、年齡、地域的青少年網絡公民認知得分有差異。t值是t檢驗的統計量,它所對應的P值是用來判斷差異是否顯著的指標。p<0.05或p<0.01表示差異有統計學意義。

檢驗發現,除了網絡人際互動之外,男性和女性青少年網絡公民認知有顯著差異。其中女性網絡公民分值較男性為高,差異最顯著的是網絡合理行為上,女性較男性更為理性(t值為-5.819,p<0.01)。隨年齡增加,青年的分值較少年更高,兩者有顯著差異,主要表現在網絡社會互動(t值為-13.657,p<0.01)及人際互動方面(t值為-7.065,p<0.01)。從地域看,除在網絡社會互動方面略有差異,各省市青少年網絡公民認知無明顯改變。但大中城市的青少年優于城鎮、鄉村青少年,在社會互動(t值-3.229,p<0.01)、合理行為(t值-3.321,p<0.01)維度均有顯著差異。而是否為班干部對網絡公民認知無明顯影響。

研究中還發現,在不同程度的青少年零花錢使用中,隨零花錢數目的增長,網絡公民認知增高。相同的趨勢亦見于學歷,但是不同學歷對網絡合理行為的影響無差異。無論是電腦或是手機上網,網絡使用時間增長伴有網絡公民認知越高的趨勢。

(五)網絡公民認知與不良行為體驗相關

受試者征詢手機或電腦上網時的網絡不良行為體驗。多重響應上,42.8%(n=651)的學生經常或總是受過5種不良行為的至少一種;13.6% (n=205)的學生有主動性不良行為;8.1% (n=123)的學生既有主動性又有被動性體驗。

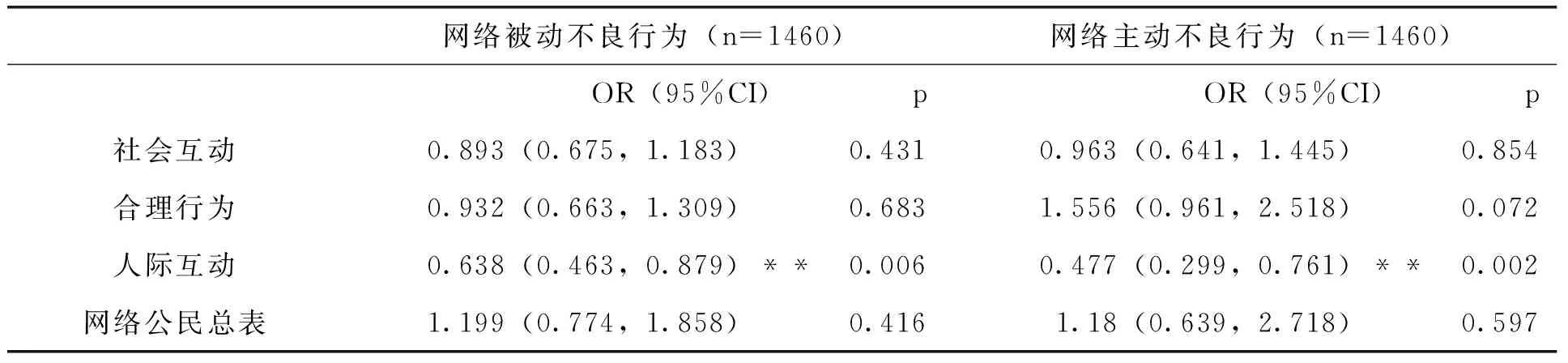

網絡公民認知與網絡不良行為體驗的關聯程度經logistic回歸分析(見表3),網絡人際互動與網絡被動、主動不良行為均相關明顯(p=0.006;p=0.002)。網絡人際互動是社會融入的主要方面,是網絡公民素養提高的主要目標之一。

表3 網絡公民與網絡不良行為的Logistic 回歸表

注:n: 樣本數量;OR:優勢比;CI:可信區間;** p<0.01。

四、青少年網絡公民認知研究小結和討論

(一)培育理性公民的有效入口

網絡公民是網絡安全的主體, 在知識型社會廣泛傳播空間內,對公民概念的理解會促使網絡社會及現實空間的合理引導及發展。

本研究中,青少年網絡人際互動與網絡不良行為體驗關聯顯著。國外有研究顯示,網上欺凌與手機不良術語對在成人期的自我認知形成、同伴競爭、自尊等方面均有顯著的影響。[16]而在網絡上有合理行為及人際互動的體驗,更容易轉變為支持青少年適應社會的能力。在此環節中,一些國外學者認為社會公益行為可潛在影響人際的正面行為。青少年參加集體活動與社會情感及領導技能的改善有關。[17]而當前網絡空間內傳播渠道的蔓延使社會活動呈驟增趨勢,值得進一步評估網絡公民教育中,培育禮貌行為與社會公益影響負面行為與體驗的可能性。

本次研究也提示網絡行為可以成為培育理性公民的有效入口之一。早先信息安全教育中,網絡公民技能曾采納恐懼訴求策略。目前反思來看,通過基本依賴于意識增加策略來減少網絡不良行為的干預, 很少有成效。[18]研究發現,正面、交互性策略對減少青少年攻擊性,以及相關的社會與情感問題最有效。[19]

一些媒介素養教育課程曾將數字公民教育轉化成下列主題:互聯網安全、隱私與保密、關系與傳播、網上欺凌、電子足跡、信譽、自我形象與身份、信息素養、創新制度與著作權等。[20]在地球村的接軌范圍內,網絡公民的教育應密切融合于媒介素養教育的日程表中。一方面,互聯網可充分提供機遇,使青少年實踐正能量的社會技巧、參與社區活動。[21]另一方面,互聯網亦是青少年非理性行為體驗、暴露與接觸負能量的舞臺。此項研究為網絡公民教育及課程提供路徑。網絡公民素養教育的側重點是幫助青少年建立與應用在線社會性技巧,杜絕非理性行為。具體課程可聚焦于對于他人的禮貌與克制行為、普及參與公益活動。

(二)網絡公民認知量表的使用

此次研究組合“網絡社會互動”、“理性行為”及“人際互動”構念,觀察當前青少年網絡公民的認知情況,研究結果最后形成11個題項的青少年網絡公民認知量表(題項內容詳見表1),量表具有合適的內部信度與效度。

調查發現,網絡公民的認知隨年齡、學歷、上網時間及經濟情況的增加有增高趨勢,城市青少年的公民意識明顯較鄉村青少年高,但是地區之間并無差異。同時,女孩較男孩的意識程度高。這些結果指出,在不同類型的青少年中,網絡公民的概念與行為應當有不同表達。

網絡公民教育在當前屬于自發狀態,尚缺乏有效的監管與引導,需要激發、督促數字時代的“責任公民”,以更多“集體意識”“擔當精神”,維護清朗、健康、生機勃勃的“網絡共同體”。[22]綜合此次調查,本研究初步對青少年網絡公民進行概括與測量,為對網絡公民的教育干預提供方向及評估工具。盡管樣本取材于全國范圍,但并不意味著具備全部代表性。研究結果仍有一定局限性,例如,因果關系需要進一步的評估,又如相關性可能受潛在的變量影響,諸如社會稱許性偏見效應、社會經濟差異等。這些問題仍需要做進一步研究與討論。

[1]張一兵.意蘊:遭遇世界中的上手與在手——海德格爾早期思想構境[J].中國社會科學, 2013(1).

[2]鄭震.空間:一個社會學的概念[J]. 社會學研究, 2010(5).

[3]Ribble M and Bailey G . Digital citizenship in schools[Z].Washington, DC: International Society for Technology in Education. 2007:19-20.

[4]Koltay, T.. The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy[J]. Media, Culture & Society, 2011. 33(2): 211-221.

[5]重慶市互聯網信息辦公室課題組.培養高素質“數字公民”[N].光明日報, 2015-4-3(5).

[6]Hollandsworth, R., L. Dowdy, and J. Donovan.Digital citizenship in K-12: It takes a village [J].TechTrends, 2011. 55(4): 37-47.

[7]Thorson, K.. What does it mean to be a good citizen? Citizenship vocabularies as resources for action[J]. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2012. 644(1): 70-85.

[8]Sherrod, L.R., C. Flanagan, and J. Youniss. Dimensions of Citizenship and Opportunities for Youth Development: The What, Why, When, Where, and Who of Citizenship Development[J]. Applied Developmental Science, 2002. 6(4): 264-272.

[9]Zaff, J.F., O. Malanchuk, and J.S. Eccles.Predicting positive citizenship from adolescence to young adulthood: The effects of a civic context[J]. Applied Developmental Science, 2008. 12(1): 38-53.

[10]Lenzi, M., et al.. Family affluence, school and neighborhood contexts and adolescents’ civic engagement: A cross-national study[J].American journal of community psychology, 2012. 50(1-2): 197-210.

[11]Hammett, D. and L.A. Staeheli. Respect and responsibility: Teaching citizenship in South African high schools[J]. International Journal of Educational Development, 2011. 31(3): 269-276.

[12]Durlak, J.A., et al.. The Impact of Enhancing Students’Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions[J]. Child Development, 2011. 82(1): 405-432.

[13]Kahne, J., N.J. Lee, and J.T. Feezell. Digital Media Literacy Education and Online Civic and Political Participation[J]. International Journal of Communication, 2012(6): 1-24.

[14]Jones, L.M. and K.J. Mitchell. Defining and measuring youth digital citizenship [J]. New Media & Society, 2015(3):1-17.

[15]聯合國開發計劃署. 中國人類發展報告2013:可持續與宜居城市[EB/OL].http://www.cn.undp.org/content/china/zh/home/library/human_development.html.

[16]Ybarra, M.L., et al.. Defining and measuring cyberbullying within the larger context of bullying victimization[J]. Journal of Adolescent Health, 2012. 51(1): 53-58.

[17]Mueller, M.K., et al.. Youth development program participation and intentional self-regulation skills: Contextual and individual bases of pathways to positive youth development[J]. Journal of adolescence, 2011. 34(6): 1115-1125.

[18]Jones, L.M., K.J. Mitchell, and D. Finkelhor.Online Harassment in Context: Trends From Three Youth Internet Safety Surveys (2000, 2005, 2010)[J]. Psychology of Violence, 2013. 3(1): 53-69.

[19]Durlak, J.A., R.P. Weissberg, and M. Pachan. A meta-analysis of after-school programs that seek to promote personal and social skills in children and adolescents[J]. American journal of community psychology, 2010. 45(3-4): 294-309.

[20]Common Sense Media (2012) K-12 digital literacy and citizenship curriculum: scope and sequency tool [EB/OL].https://www.commonsensemedia.org/educators/digital-citizenship

[21]Zaff, J.F., O. Malanchuk, and J.S. Eccles. Predicting positive citizenship from adolescence to young adulthood: The effects of a civic context[J]. Applied Development Science, 2008. 12(1): 38-53.

[22]人民日報評論部.做數字時代的“責任公民”[N].人民日報. 2015-3-3(5).

[責任編輯:高辛凡]

2015年國家互聯網信息辦公室調研課題《我國網民網絡素養現狀與開展公民網絡素養普及性教育研究》(GWXB2015001)的成果之一;全國教育信息技術研究“十二五”規劃2015年度重點課題《網絡媒介素養定量測評量表工具的建立研究》(156222670)的成果之一;2014年中國廣播電視協會媒介素養專項研究重點項目《新媒體環境下的中小學生媒介素養教育課程設計研究》(2014ZGXH003)的成果之一。

吳吟,女,講師,碩士。(浙江傳媒學院媒介素養研究所,浙江杭州,310018)

G206.2

A

1008-6552(2016)04-0041-06