基于層次分析法的遺產地旅游智慧化建設評價指標體系研究

鄒統釬,江璐虹,唐承財(北京第二外國語學院旅游管理學院,北京 100024)

基于層次分析法的遺產地旅游智慧化建設評價指標體系研究

鄒統釬,江璐虹,唐承財

(北京第二外國語學院旅游管理學院,北京 100024)

真實性、完整性和多樣性是遺產地的重要特征,也是遺產地旅游開發與保護的基本準則。智慧化建設是促進遺產保護和遺產展示的有效方式,保護和展示是遺產地旅游智慧化建設的重點。遺產地旅游智慧化建設包含游客體驗、景區管理、旅游產品和遺產保護這4個主要方面。本研究構建遺產地旅游智慧化建設評價指標體系,運用層次分析法(analytic hierarchy process,AHP),邀請旅游業界專家學者分別對自然遺產地、文化遺產地的旅游智慧化建設進行權重賦值,尋找自然與文化遺產地在旅游智慧化建設中的不同發展規律。研究認為:遺產保護是遺產地旅游智慧化建設的重點,自然遺產地應注重智慧化體驗營造,文化遺產地應在遺產保護的基礎上加強智慧化管理與開發。

遺產地;智慧旅游;層次分析法;指標體系

智慧旅游的興起源于2008年IBM公司提出的“智慧地球”概念和中國實踐的“智慧城市”計劃[1]。我國旅游業信息化發展經歷了專業化、數字化發展,正處于智能化即智慧旅游的發展階段[2],旅游業開始尋求以高新科學技術,特別是以信息技術為紐帶的旅游產業發展體系和服務質量管理模式的重構方式①國務院頒發《關于加快發展旅游業的意見》 (國發[2009]41號)。。伴隨著我國南京、上海、成都、深圳等智慧城市建設的啟動,智慧旅游在景區與遺產地的應用逐漸推廣,故宮、九寨溝、頤和園、黃山等自然、文化遺產地的旅游規劃、管理與營銷等由傳統方式向智慧化與智能化轉變。隨著智慧旅游的實踐發展,智慧旅游研究也逐漸成為國內外學術界的研究熱點。研究主要集中于智慧旅游的應用價值[3-5],智慧旅游系統建設[6-10],信息技術與智慧旅游建設[11-12],景區智慧化建設[13-14],智慧旅游負面影響與不足[15-17]等方面,涉及遺產地智慧化建設的相關研究較少。遺產地以遺產保護為重點,智慧化建設有別于傳統景區,更應突出其保護與教育功能。文化與自然遺產地在遺產保護與開發中分別強調真實性與完整性這兩個不同特征,其智慧化建設的側重點也存在差異。建立嚴謹、可靠的遺產地旅游智慧化建設評價標準,探尋文化遺產地與自然遺產智慧化建設的路徑具有重要意義。

1 研究背景

國內外關于智慧旅游的研究始于2000年,并借助智慧城市的概念對智慧旅游做出定義。2011年國內學者葉鐵偉、黃超、李云鵬、馬勇等圍繞技術層面、實現途徑等方面提出智慧旅游的概念[2,18]。張凌云(2012)提出智慧旅游是基于新一代信息技術(信息通信技術,ICT),為滿足游客個性化需求,提供高品質、高滿意度服務,而實現旅游資源及社會資源的共享與有效利用的系統化、集約化的管理變革[19]。

國內外學者研究指出,智慧旅游建設促進旅游發展。傳統模式下的景區管理存在票務服務技術滯后、景區容量控制的可行性低、景區服務資訊的傳播途徑單一等問題[20],智慧旅游改變人們的旅游消費習慣和體驗的方式,能使旅游者通過智慧旅游系統的終端駁接工具,完成旅游個性需求,是旅游發展和科技發展的結合[21],有利于更好地為旅游者服務,實現旅游科學化管理,帶動產業發展并促進智慧城市的建設[22-23]。隨著智慧化、信息化、智能化的技術與手段在旅游發展領域的應用,國內、外國內學者逐漸對遺產型景區進行研究。研究主要集中在遺產地智慧化系統建設,智慧化建設信息技術手段和遺產地智慧旅游實踐這3個主要方面。

遺產地智慧化系統建設方面,鄭穎爾(2014)在總結頤和園智慧化建設實踐的基礎上,分析頤和園建設“智慧園區”中構建遺產保護系統、環境監測系統等基礎信息系統和中樞職能基礎設施、周邊職能基礎設施的總體框架[24]。葉春東,楊萍萍(2014)以九寨溝為例,針對游客出行需求提出了構建智慧旅游交通系統的總體框架及服務功能[25]。盧玉平,魏敏(2013)對武夷山智慧旅游建設中面向游客、面向管理者和面向經營者的智慧旅游綜合服務平臺進行分析[26]。遺產地旅游智慧化信息技術手段方面,邵振峰,章小平,馬軍等(2010)基于對物聯網技術的分析,探討九寨溝智慧化的景區管理方式[27]。梁焱(2011)借助云計算手段對世界遺產地黃山進行數據基礎設施規劃[28]。陸武(2012)研究GIS技術在大明宮遺址數字復原唐代大明宮的恢弘場景,以15:1的比例微縮建成大明宮建筑中的重要應用[29]。遺產型景區的智慧化建設逐漸引起了學者對其實踐經驗的案例研究。唐晨銘,李少游(2014)以柳州白蓮洞遺址公園為例探討景區的旅游服務、旅游管理、旅游產品以及旅游營銷的智慧化建設[30]。國內旅游智慧化建設中典型的景區九寨溝,黃山,頤和園,敦煌成為學者研究的重點。

智慧旅游建設在景區的運用中仍存在一定的問題,沒有一個統一的標準來確定智慧景區建設的基礎條件,沒有一個統一的標準化方式[31]。鄧賢峰,李霞(2012)對智慧景區的評價標準體系進行了研究,認為智慧景區標準化建設應從游客體驗、景區管理、旅游產品3個維度出發建立標準體系[32]。金波(2014)以浙江省溫州市的江心嶼景區為例,研究認為景區智慧旅游發展需要構建通用基礎標準體系、游客服務標準體系和運行管理標準體系[31]。張紅英,曹培培(2014)研究指出智慧景區評價指標體系包括通信網絡、電子門票和門禁、景區門戶網站、景區綜合管理、游客服務和互動體驗等8個一級指標和37個二級指標[33]。

綜上,國內外學者對智慧旅游的大量研究集中于智慧旅游的應用價值、智慧旅游系統建設、信息技術與智慧旅游建設、景區智慧化建設、智慧旅游負面影響與不足等方面。近年來,國內外學者逐漸開啟對遺產型景區智慧化建設的研究,但研究仍主要集中在遺產地智慧化系統建設,智慧化建設信息技術手段和遺產地智慧旅游實踐借鑒這3個主要方面,缺乏針對遺產地特征與智慧旅游關系的深入分析,以及對自然、文化遺產地智慧化建設區別的探討。國內對智慧景區的標準化研究已取得初步成果,但目前國內外尚缺少對遺產地智慧化建設評價體系的構建與研究。本文基于層次分析法,在構建遺產地智慧化評價體系的基礎上,對自然遺產地和文化遺產地在智慧化建設中的不同之處進行探討,為遺產地智慧旅游發展提供對策。

2 遺產地智慧化建設評價指標體系構建

遺產是一個國家、地區或社會長期擁有的、且被認為是其自身特征的重要組成部分的歷史、傳統和特質。真實性,完善性和多樣性是遺產與遺產地的重要特征。真實性是遺產旅游研究中文化遺產保護理論的基礎與核心概念[34]。完整性原則主要應用與自然遺產的保護,是自然遺產申請和保護的關鍵依據。原真性對于遺產旅游具有兩方面的作用: ①作為推力對于個人的遺產消費決策很重要;②作為拉力,對于遺產目的地的吸引力很重要[35]。除了在遺產資源的保護上堅持完整性外,還強調遺產旅游的主體——旅游者的體驗完整性。遺產地的旅游體驗也存在完整性問題,一個完整的體驗有醞釀、發展、高潮與回味的過程,現在許多遺產地過度重視游客享受或強調刺激,影響了遺產地體驗的完整性。

根據智慧旅游相關文獻回顧與遺產地特征分析可知,智慧旅游建設有利于提高用戶體驗,推動遺產地旅游發展,同時也是遺產保護與展示的重要手段與方式。文化遺產地的真實性特征與自然遺產地的完整性特征決定著其智慧化建設中與一般景區的不同之處。遺產地智慧化建設指標體系應在兼顧游客體驗、景區管理、旅游產品的基礎上,實現有效遺產保護。本研究建立遺產地智慧化建設框架如圖1所示。

圖1 遺產地旅游智慧化建設框架圖

2.1層次分析法構建遺產地旅游指標體系

為探討自然遺產地與文化遺產地在智慧化建設中的不同側重點,本研究運用層次分析方法,依據遺產地智慧化建設評價指標,設計問卷,邀請專家學者分別對自然遺產地與文化遺產地進行評分。層次分析方法(analytic hierarchy process,AHP)是將與決策總是有關的元素分解成目標、準則、方案等層次,在此基礎之上進行定性和定量分析的決策方法。本文將借助YAAHP層次分析軟件進行評價體系權重計算,具體過程包括:①構建評價指標體系;②向有關專家發放評價指標相對重要性問卷;③將專家問卷數據輸入YAAHP軟件,利用軟件確定評價指標權重。

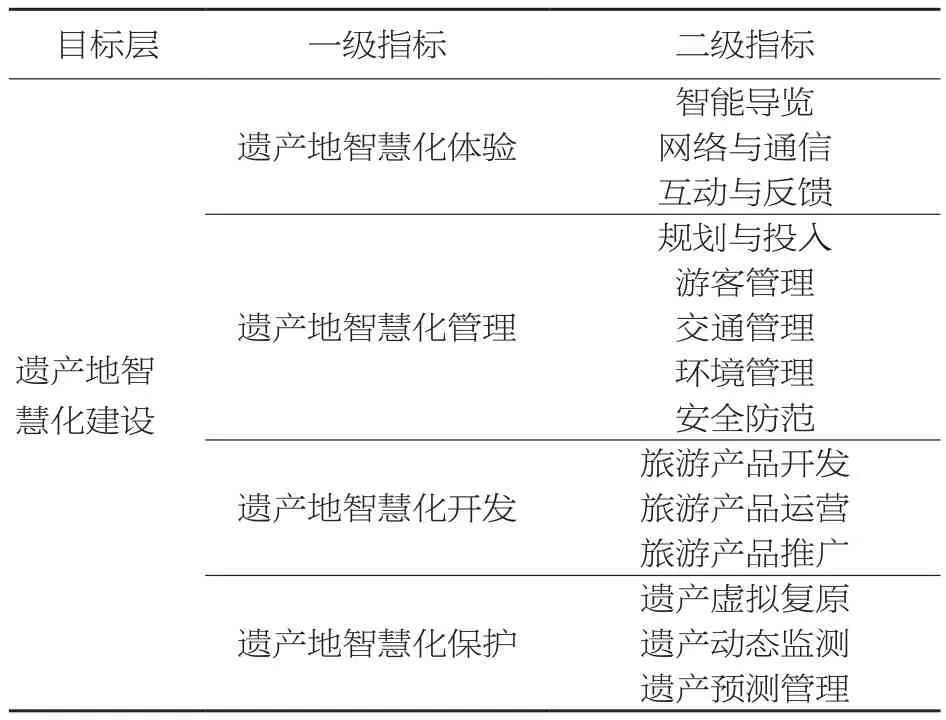

(1)構建評價指標體系。通過大量的文獻研究與案例分析,本研究構建遺產地智慧化建設框架,并將遺產地智慧化體驗、智慧化管理、智慧化開發以及智慧化保護作為遺產地智慧化建設評價指標體系的一級指標,并建立詳盡的二級、三級指標,構建遺產地智慧旅游建設指標體系。由于三級指標較多,故在權重值衡量中未列入計算分析,一級、二級指標如表1所示。

表1 遺產地智慧旅游建設指標體系

(2)發放評價指標相對重要性問卷。本研究采用YAAHP軟件建立遺產地智慧化建設評價指標體系模型,設計并生成遺產地旅游智慧化建設指標相對重要性問卷。本研究發放專家問卷40份(自然遺產地智慧化建設問卷20份,文化遺產地智慧化建設問卷20份),共收回有效問卷34份(自然遺產地智慧化建設問卷17份,文化遺產地智慧化建設問卷17份)。本研究構造九級比較判斷矩陣(1/9,1/8…1,2…8,9),通過兩兩指標之間重要程度的比較判斷,建立判斷矩陣。再通過計算的判斷矩陣的最大特征值和特征向量,即得出不同因素重要性程度的權重,由此判斷各個指標的重要性。

2.2計算數據與對比分析

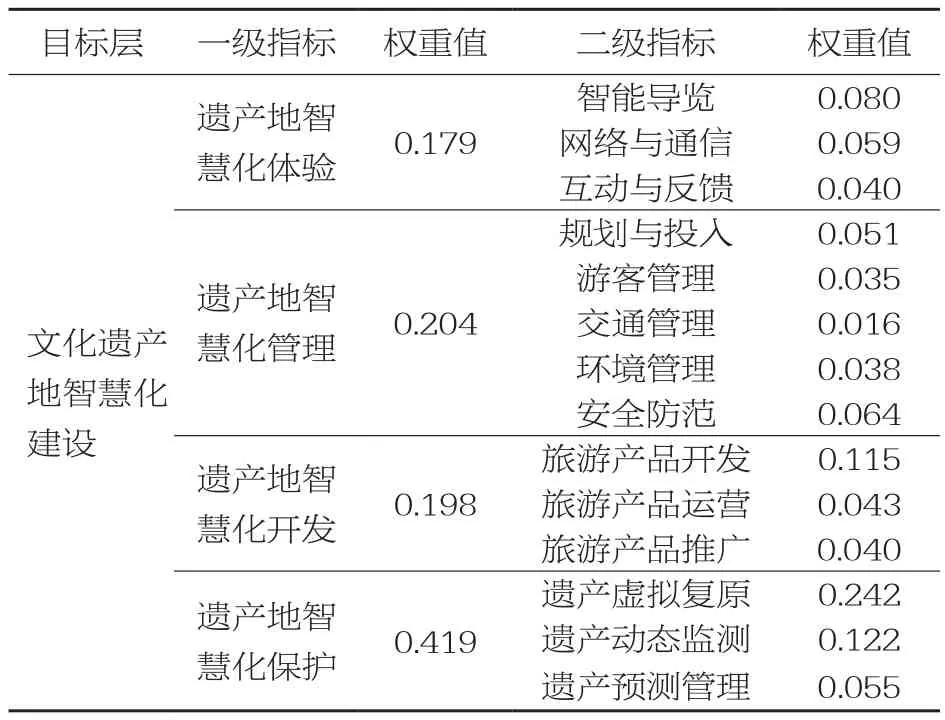

本研究的權重值在0~1之間設置,各評價指標的權重值之和為1(或者,為一級指標權重值,為二級指標權重值)。根據各專家問卷評分,本研究對專家評價結果進行加權評價平均計算,由此得出自然遺產和文化遺產地智慧化建設指標體系各級指標權重系數,如表2和表3所示。

表2 自然遺產地智慧化建設指標體系權重得分

表3 文化遺產地智慧化建設指標體系權重得分

借助層次分析法的數據分析,本研究構建了遺產地智慧化建設指標體系,并從中發現在自然遺產地和文化遺產地的智慧化建設上的不同規律。統計數據顯示,遺產地智慧化保護在所有一級指標中所占的權重最高,是自然遺產地和文化遺產地保護的重中之重,且自然遺產地的智慧化保護重要性高于文化遺產地的智慧化保護。自然遺產地的智慧化建設中,遺產地的智慧化體驗建設相較于智慧開發與管理更加重要。文化遺產地建設中,其智慧化開發與智慧化管理的重要性相當,且文化遺產地智慧化開發與管理的重要性高于自然遺產地的智慧化開發與管理建設(如圖2所示)。

圖2 自然、文化遺產地智慧化建設一級指標權重對比

在二級指標的權重計算中,自然遺產地與文化遺產地的得分也各有不同,如圖3所示。對于自然遺產地來說,遺產動態監測所占權重最高,文化遺產地的遺產虛擬復原相對重要,交通管理的權重系數值在自然和文化遺產地中都最低。對于文化遺產地智慧化建設,最重要的二級指標分別是遺產虛擬復原、遺產動態監測以及智慧旅游產品開發,交通管理、環境管理、游客管理的相對權重值較低。在自然遺產地智慧化建設中,側重點則分別在于遺產動態監測、遺產預測管理以及遺產虛擬復原。自然遺產地在智能導覽、網絡與通信服務、環境管理、旅游產品運營、旅游產品推廣、遺產動態監測和遺產預測管理這幾個方面相比文化遺產地更加重要。文化遺產地的智慧化建設相較于自然遺產地,互動與反饋、規劃與投入、游客管理、交通管理、安全防范旅游產品開發以及遺產虛擬復原這幾個方面的權重值更高。

圖3 自然遺產地與文化遺產地智慧化建設二級指標權重對比

3 結論與對策

借助智慧化手段,采用數字化、信息化、大數據的方式對遺產進行有效記錄和保護,是有效緩解旅游開發與遺產保護矛盾的途徑。自然、文化遺產地的旅游開發中借助智慧化手段,有利于實現旅游與保護的雙贏發展。文化遺產具有深刻的文化內涵與歷史淵源,充分利用虛擬復原技術,能通過復原歷史文化場景與遺產地舊址,生動形象地展示文化遺產地特征,實現遺產的教育功能,同時緩解游客旅游對遺產地的破壞。自然遺產地的旅游發展與遺產保護離不開對遺產地動態監測與預測管理,智慧化手段的運用是保護遺產完整性的重要方式。

智慧化體驗營造是自然遺產地智慧化建設的側重點,而文化遺產地應在遺產保護的基礎上加強智慧化開發與管理。自然遺產地的主要旅游方式為自然風光欣賞,游客在遺產地的智慧化體驗是增加游客滿意度與重游率的影響因素之一。借助智能導覽系統以及便捷的網絡與通信設施,實現游客在自然風光中的最佳體驗是自然遺產地應努力的方向。文化遺產地與自然遺產地存在不同,文化內涵的傳遞與展示為文化遺產旅游的使命。然而文化遺產地的遺產展示相較于自然遺產地存在一定的困難,許多遺址、遺跡由于受到了歷史破壞,呈現在游客面前的往往剩下廢墟或抽象的文物,遺產旅游與游客對遺產的解讀由此存在障礙。借鑒敦煌莫高窟等文化遺產地智慧化開發與管理的經驗,文化遺產地的旅游開發能在智慧化手段的幫助下,實現對旅游資源的開發與利用,數字化展現文化遺產的歷史淵源。同時,借助智慧化的手段遺產地的客流、環境、安全等管理,能夠更好地發揮遺產地的旅游、教育、科普的功能,發揮遺產地的價值。

[1]許曄,孟弘,程家瑜,等.IBM“智慧地球”戰略與我國的對策[J].中國科技論壇, 2010(4):123-125.

[2]葉鐵偉.智慧旅游:旅游業的第二次革命(上)[N].中國旅游報,2011- 05-25(11).

[3]浙江省公眾信息產業有限公司.智慧旅游應用解決方案[J].物聯網技術,2012(10): 18-20.

[4]顏敏.智慧旅游及其發展:以江蘇省南京市為例[J].中國經貿導刊,2012(20):75-77.

[5]李慶雷,白廷斌.論旅游經濟的有智增長模式[J].四川師范大學學報:社會科學版,2012, 39(5):102-109.

[6]STAAB S,WERTHNER H,RICCI F,et al. Intelligent systems for tourism[J].IEEE Intelligent Systems,2002,17(6): 53- 64.

[7]Owaied H H, Farhan H A, Al-Hawamdeh N, et al. A model for intelligent tourism guide system[J]. Journal of Applied Sciences,2011,11(2): 342-347.

[8]金衛東.智慧旅游與旅游公共服務體系建設[J].旅游學刊,2012,7(2):5-6.

[9]喬海燕.關于構建旅游公共信息服務系統的思考:基于智慧旅游視角[J].中南林業科技大學學報:社會科學版,2012,6(2):27-29.

[10]朱珠,張欣.淺談智慧旅游感知體系和管理平臺的構建[J].江蘇大學學報:社會科學版, 2011,13(6):97-100.

[11]周相兵,馬洪江,苗放.一種基于云計算的智慧旅游云解決方案[J].東南大學學報:自然科學版,2012,42(S2):261-264.

[12]KANELLOPOULOS D, KOTSIANTIS S. Towards intelligent wireless web services for tourism[J]. International Journal of Computer Science and Network Security,2006,6(7): 83-90.

[13]MRNJAVAC E, MARSANIC R. Intelligent transportation systems in improving traffic flow in tourism destinations[J]. Tourism and Hospitality Management,2007, 3(13): 627- 636.

[14]黨安榮,張丹明,陳楊.智慧景區的內涵與總體框架研究[J].中國園林,2011(9):15-21.

[15]高天明.熱旅游、冷思考:智慧旅游之我見[J].旅游學刊,2012,27(9):3-4.

[16]黃羊山.旅游公共信息服務迫在眉睫[J].旅游學刊,2012(02):6-7.

[17]李洪鵬,高蘊華,趙旭偉.數字景區轉型智慧景區的探索[J].智能建筑與城市信息, 2011(7):112-113.

[18]黃超,李云鵬.“十二五 ”期間“智慧城市”背景下的“智慧旅游”體系研究[C]//2011旅游學刊年會會議論文集.北京:旅游學刊,2011:55-68.

[19]張凌云,黎巎,劉敏.智慧旅游的基本概念與理論體系[J].旅游學刊,2012,27(5):66-73.

[20]徐徐.基于智慧旅游視角的旅游景區管理發展探索[J].產業與科技論壇,2014(16):220-221.

[21]劉軍林,范云峰.智慧旅游的構成、價值與發展趨勢[J].重慶社會科學, 2011(10):121-124.

[22]張瑩.智慧旅游的發展意義及策略[J].中國市場,2015(9):151-152.

[23]丁風芹.我國智慧旅游及其發展對策研究[J].中國城市經濟,2012(1):32-34.

[24]鄭穎爾,黃騫,蔡建民,等.智慧頤和園建設與智慧景區模式研究[J].中國信息界, 2014(12):72-78.

[25]葉春東,楊萍萍.智慧旅游交通系統構建:以大九寨智慧旅游帶為例[J].旅游縱覽月刊, 2014(12):30-31.

[26]盧玉平,魏敏.武夷山“智慧旅游”總體構架研究[J].經濟研究參考,2013(70):39-41.

[27]邵振峰,章小平,馬軍,等.基于物聯網的九寨溝智慧景區管理[J].地理信息世界,2010, 8(5):12-16.

[28]梁焱.基于云計算的智慧黃山景區數據基礎設施規劃方案[J].中國園林,2011(9):26-29.

[29]陸武.陜西大遺址保護與利用的幾點思考[J].西北工業大學學報:社會科學版,2012, 32(3):72-76.

[30]唐晨銘,李少游.基于智慧旅游的智慧景區打造研究:以柳州白蓮洞遺址公園為例[J].桂林師范高等專科學校學報,2014,28(2):70-72.

[31]金波.淺談智慧景區標準化建設[J].中國標準化,2014(3):96-99.

[32]鄧賢峰,李霞.“智慧景區”評價標準體系研究[J].電子政務,2012(9):100-106.

[33]張紅英,曹培培.智慧景區評價指標體系的構建分析[J].經濟研究導刊, 2014(35):88-89.

[34]JOKILEHTO J. The context of the Venice Charter (1964)[J]. Conservation and Management of Archaeological Sites, 1998, 2(4): 229- 233.

[35]陳勇.遺產旅游與遺產原真性:概念分析與理論引介[J].桂林旅游高等專科學校學報,2005,16(4):21-24.

Application of an AHP in Smart Tourism Construction in Heritage Destinations

ZOU Tongqian,JIANG Luhong,TANG Chengcai

(Tourism Management Department, Beijing International Studies University, Beijing 100024,China)

The authenticity, integrity and diversity are three most important characteristics of heritage destinations, which are also the basic principles in the process of heritage development and protection. The construction of smart tourism is an effective way to protect and succeed heritage while protection and display are key points to well construction of heritage destinations. The main factors effect smart heritage destination building include these four parts: tourists experience, destination management, tourism products and heritage protection. In this paper,we set up an smart heritage destination evaluation index system using the method of analytic hierarchy process (AHP) which invite experts and scholars to judge the weight assignment of the factors. We find that the natural heritage destinations differ from the cultural heritage destinations during the construction of smart tourism due to their different characteristics. During the process of smart tourism construction, the heritage protection is the main factors for all the heritage destinations which is different from other destinations. The natural heritage destination may emphasis on how to provide tourists with travel experience in an intelligent way while the natural heritage destinations’main aims are to enhance its intelligent management and construction on the base of protection.

heritage destinations; smart tourism ; analytic hierarchy process(AHP); index system

G112

A

鄒統釬(1964-),男,北京第二外國語學院教授,主要研究方向為旅游目的地管理、遺產旅游。E- mail:ztq64@126.com.

北京市社會科學基金項目(15JDJGA006);北京市教育委員會2013年度創新能力提升計劃項目(TJSHS201310031011);北京市自然科學基金項目(9132006);教師隊伍建設“組織部高創計劃教學名師(市級)”(PXM2016- 014221- 000010)