新媒體環境下突發公共事件網絡輿情控制研究

張 一,郭師瑋大連理工大學新聞傳播學系,遼寧大連 116024

新媒體環境下突發公共事件網絡輿情控制研究

張 一,郭師瑋

大連理工大學新聞傳播學系,遼寧大連 116024

新媒體環境下,突發公共事件的信息傳播及輿論形成模式都不同于傳統媒體時期,以社交媒體為主要發酵空間的輿論形勢顯得更加復雜多變,網絡輿情控制面臨更大挑戰。文章結合近期社會熱點突發公共事件相關案例,從其信息傳播及輿情控制等方面分析和探討新媒體環境下網絡輿情控制新特點和關鍵點。

新媒體;突發事件;網絡輿情控制;社交媒體

隨著新媒體技術的快速發展,信息在互聯網絡中的傳播模式更加復雜并出現新的現象——社交媒體網絡成為信息擴散和輿論形成的源頭。近半年來,從“魏則西事件”,再到近日的“雷洋事件”,頻發的突發公共事件在網絡上形成一波又一波的強大輿論,致使網絡負面輿論聲音漸強,整體輿情呈現出嚴峻態勢。

1 “魏則西事件”與“雷洋事件”

大學生魏則西病逝事件引爆輿情,源自他在網絡問答社區“知乎”上針對“你認為人性最大的惡是什么?”的回答。此后,由微博網友轉發其在“知乎”上的回答內容,加之魏則西病故消息的刺激,在一位醫生轉載后,引起了醫生群體的注意,隨后在微博、微信上被迅速點爆,相關文章也開始熱傳。從起初的矛頭指向百度,再到轉向“莆田系”及武警醫院科室外包問題,整個輿情發酵的過程愈演愈復雜。

“雷洋離奇死亡事件”同樣源自“知乎”上一篇名為《愿以十萬贊,換回一公道》的文章,文章后在微博、微信等社交媒體網絡上形成極大輿論。輿論形成的主要原因在于警方第一時間通報的內容存在顯著疑點,群眾在面臨種種模糊不清事實的情況下便更加情緒化,直至輿論惡化。

對比分析這兩起事件,可以發現許多共同之處。1)兩起事件的信息源均來自網絡社區“知乎”,并通過微信、微博等社交媒體迅速引爆輿情;2)兩起事件的涉事方,不論是大學生、碩士還是百度、醫院、警察,這些都是普通群眾熟悉且關注的;3)網絡輿情引爆都存在報道對象“標簽化”的情況;4)由于輿情引導和控制不當,負面輿情較為突出。

2 新媒體信息傳播模式與輿情形成

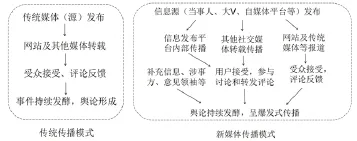

研究突發公共事件的網絡輿情,首先得從其信息傳播模式上進行分析。傳統媒體的線性傳播簡單可控,而新媒體環境下的信息傳播模式則復雜許多。具體如圖1所示。

圖1 傳統媒體與新媒體信息傳播模式

2.1信息源和輿情空間的變化

新媒體環境下,個人就可以成為信息的發布者(信息源),社交媒體網絡構成了輿情發酵的空間,而網民和一些大V便充當著輿情形成和發酵擴散的催化劑。社交媒體用戶直接在網絡上主動轉發、評論,無需再像傳統媒體那樣經歷一個受眾接受與反饋的過程。當個體成為網絡輿情形成和擴散中心,政府“把關”功能嚴重削弱,出現傳播權濫用和“網絡串聯示威”[1]。

2.2媒體報道“標簽化”嚴重

近期引發關注的幾起事件都存在明顯的“標簽化”情況,不少媒體報道時往往在標題中就強調“人大碩士”“嫖娼”等詞匯。“標簽化”的問題在新媒體傳播領域尤為嚴重,“雷洋事件”被爆出后不久,不少微信公眾號為吸引受眾,發布的文章標題多含標簽詞匯,這在某種程度上已經對整個事件的輿論產生了不良影響。加上涉事警方通報內容存在疑點,群眾的情緒就更容易被點燃,導致更多人對公權力的質疑。

2.3“意見領袖”加速輿情發酵

網絡意見領袖大致分為來自現實中的意見領袖、在普通網民中生成的意見領袖兩類,他們往往能在紛繁復雜的網絡輿情信息中迅速把握輿情內涵并形成自己的觀點加以表達,這部分人幾乎主導著網絡輿情的發展方向[2]。但是從實際情況來看,意見領袖的觀點也并非都是客觀理性的,在新媒體環境下,個體發布的內容一旦被意見領袖轉發評論,很容易就被更多網民知曉、附和,進而引爆輿論。

3 受眾(用戶)媒介素養與網絡輿情

新媒體大環境下,隨著信息發布渠道與傳播模式的變化,傳統媒體語境下的“受眾”概念逐漸向“用戶”概念靠攏。從傳統的“信息發布—受眾接受”到如今的“個體就可以信息發布,用戶隨時互動與表達意見”,社交媒體上的海量信息也使得輿情控制工作在前期就面臨著信息收集與整合分析的困難。

2016年4月由CNNIC發布的《2015年中國社交應用用戶行為研究報告》顯示,人們使用社交應用的主要目的中,“了解新聞熱點”占63.4%,“發表對新聞熱點事件的評論”占37.0%[3]。從研究報告來看,人們使用社交應用的目的與當前網民對突發公共事件參與情況是大致符合的,越來越多的用戶正主動參與到熱點事件的討論中來。我國的網絡和社交應用用戶正呈現“三低”(年齡偏低、收入偏低、文化程度低)特征,而用戶的媒介素養是與用戶的特征直接或間接相關的。

從當前引發較大社會輿論的突發事件及重大社會熱點話題的實際案例來看,我國群眾的媒介素養還需進一步提升。如在“魏則西事件”中,有不少網民受到其他負面輿論或個人情緒化的影響,出現極端化的意見,整體輿論偏向負面。一旦群眾的情緒被不當利用,其后果往往是難以預估的。網絡輿情控制及引導工作想要在新媒體環境下想要取得實質性的進展,就必須要重視群眾媒介素養提升的問題。

4 網絡輿情控制的幾個關鍵點

4.1注意時間節點的控制

從近期引發網絡輿論的事件來看,22點至凌晨1點是突發事件爆發的新高峰點,這與網民的網上活動時間及許多自媒體作者夜間創作的規律基本一致。

在《網絡輿情分析師教程》一書中,作者將輿情態勢的公式總結為“T=R×S×F”,式中T表示輿論態勢,R表示公眾人數,S表示摩爾中意見持續的時間,F表示意見的空間數值[4]。作者認為S持續時間越長,輿情態勢就與強勁。

但是從當前實際情況來看,輿情態勢往往是在前期爆發期(0~72小時)就已達到輿論態勢的最高峰,并隨著S持續時間的變長,輿論慢慢消退,當前群眾呈現出緊跟新熱點、單一事件關注時間短的特征,如果不能在第一時間對事件進行處理和引導,相當一部分不持續關注事件結果的受眾則會形成心理上的陰影和對公權力的不信任。

4.2主流媒體的輿論引導

新媒體發展強勢的今天,社交媒體網絡為信息傳播和輿論發酵提供了廣闊的空間,這也就使得傳統媒體在信息發布和輿論控制方面顯得有些力不從心。但從當前輿論態勢來看,主流媒體必須適時改變,積極融合新媒體的傳播優點,在網絡輿論和意識形態方面充分發揮主流媒體的影響力。

4.3轉變思路,重塑信任

對于突發事件的處理必須建立在“第一時間回應”的原則上進行,及時了解群眾訴求并及時做好矛盾焦點的疏通引導,封殺信息的“堵截”最終只會導致群眾的情緒化追問和不必要誤解,輿論惡化帶來更大的負面效果。在信息公開發布和輿論引導、控制的過程中還需轉變思路,力求達到“信任傳播”的效果,即從群眾真正的民意訴求入手,并輔之以人文關懷的手段重塑群眾對于政府和媒體的信任。

4.4切勿忽視“隱藏的輿情”

一些突發公共事件之所以會引爆輿論,是因為其背后往往還隱藏著群眾對于某些問題的迫切訴求。網絡輿情的控制不能止步于事件結束,要及時分析輿情中隱藏著的、未公開表達的意見,為預防下一次相關事件的輿論爆發提供參考,提早解決可能引爆輿論的問題因素。

[1]魏超.新媒體技術發展對網絡輿情信息工作的影響研究[J].圖書情報工作,2014(1):30.

[2]程工.網絡輿情研究與應對[M].北京:電子工業出版社,2014:98-99.

[3]CNNIC(中國互聯網絡信息中心).2015年中國社交應用用戶行為研究報告[R].2016(4).

[4]薛大龍.網絡輿情分析師教程[M].北京:電子工業出版社,2014:35.

G2

A

2096-0360(2016)16-0046-02

張 一, 大連理工大學新聞傳播學系。