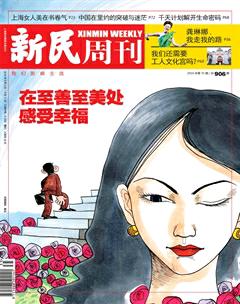

再見西宮

它在印證了幾代人的青春后,如今卻似一位遲暮的美人,靜度已定的余命。再見西宮,再也不見。

坐車路過武寧路,發現滬西工人文化宮外圍許多建筑已經拆除,從圍墻外向里眺望,中心位置正在施工中。盡管幾棟至今尚存的建筑在窗欞上掛出橫幅,表示某某舞蹈培訓班照舊,某某機構照常營業,但是當2016年第一絲秋風起來的時候,我知道,滬西工人文化宮——西宮,已不復當年的樣子。那些“照舊”的機構,如同即將飄零的落葉,盡管還照舊在枝頭,卻距離落地的日子不遠了。

阿拉的一個階段結束了

“西宮拆掉是一個象征啦,伊代表一個階段,阿拉上海的一個階段結束了。”作家金宇澄用悠悠的上海話這么說。這是實名微博賬號“二更視頻”新近發布的僅僅4分鐘的視頻中的一段。從8月4日視頻發上網絡,短短三四天工夫,點擊播放已達4萬多次!

以長篇小說《繁花》名噪小說界的金宇澄,生于1952年,1969年赴黑龍江農場務農,1977年回滬。在1988年任《上海文學》雜志編輯之前的兩年,金宇澄恰恰在滬西工人文化宮工作。

說起西宮的拆除,金宇澄用普通話說道:“建筑是一個存在的東西,哪怕把它改做他用,也不要緊,我們仍可以說——這里過去是西宮。但如果拆了,就必須重新起樓,于是這里只剩下紙上的歷史。”隨后他又用上海話補充:“滬西工人文化宮最早的歷史,要追溯到上個世紀20年代的滬西工友俱樂部,如今我們熟悉的格局,大致上來源于上個世紀五六十年代。和周邊的工人新村等一起,整個地方成為當時完整的、新的工人區域,是個非常有時代特征的區域。過去那一代的老人,比如小孩的褲子破了,會在上面繡朵花或者貼一塊動物的圖案,這條褲子就很漂亮了。阿拉現在雖然講是有歷史,但是看到的永遠是新的建筑。”

白紙黑字“西宮將于7月11日停止對外開放”的告示,相當于一個宣告——西宮只能剩下紙上的歷史了。西宮往事怎回首?有建筑的歷史和紙上的歷史畢竟不是一回事,“在破了的褲子上繡朵花或者貼一塊動物圖案也很漂亮”的可能,已經不復存在。

7月底,當我再次來到西宮,發現西宮原本中央公園湖心亭茶室的玻璃上,那大大的“拆”字已經略有變形,鋼窗已經歪斜。推土機將原本繁華的小商品市場夷為平地,吊車在轟鳴聲中將鋼筋地基一根一根拉出水面……

施工仍在進行中。

去年由普陀區規土局公示的《普陀區中山北社區控制性詳細規劃A2街坊局部調整》規劃編制草案曾向公眾征集意見,之后,這一又名“滬西工人文化宮周邊地塊規劃局部調整”的方案迅速中標。如今,在局部保留老建筑的情況下,西宮地塊未來將以文化展示、教育培訓、休閑娛樂、商務辦公和交通換乘為主,圍繞綜合交通樞紐集中緊湊布局,立體開發,綜合設置各類可兼容設施。未來,在西宮以西、武寧路停車場門口將設置軌道交通14號線的“東新路站”(暫名),此地還將是3、4、11、14號線站的換乘樞紐。

西宮在未拆之前,是一個地標。未來,這里當出現全新的地標。然而,一切又都不一樣了——就像是海邊沙灘上的沙雕,迅速夷為平地,甚至還要用器械平整一番,再起一處新的沙雕。即使在85后潘燁華看來,也同樣是“一個階段結束了”。潘燁華從2006年起在西宮開寵物店,做起了小老板。面對著現場的挖掘機,潘燁華說:“拆得太快了,從開始拆到現在,一個月不到,就已經拆得差不多了。據說接下來我做了10年小老板的地方,會出現一個丹麥風格的公園。說句老實話,我是太舍不得了。我的青春就在這里面,從十幾歲到三十幾歲,都與西宮有關。”

早在6月中旬,位于西宮南側著名的“實惠點心店”已經貼出告示,稱將于6月21日停止營業。從1990年代中期開設實惠點心店以來,張紹銓老夫婦以低廉的價格、不錯的口味,售賣蟹殼黃、豆腐花、大排面等上海小吃,常年顧客盈門。6月21日關張的那一天,張紹銓的妻子李阿婆不住地抹眼淚。盡管老人希望西宮改造好后與之再續前緣,但如今已85歲的他明白,屬于他與西宮和老顧客的那個階段,已經結束了。

那是怎樣的一個階段?

滬西工人文化宮及其附屬建筑、園林占據了內環高架和蘇州河之間的一大片區域,占地6.98萬平方米,建筑面積1.31萬平方米,是全市面積最大的園林式工人文化宮。西宮在解放初由時任市長的陳毅于1954年指示修建,著名建筑師陳植帶隊設計,是上海民用設計院的代表作品,至今已有60余年歷史。

網友“石玉松翠”表示,“對于很多上海人而言,滬西工人文化宮應該承載了很多記憶”,也是“新中國最早一批公共文化空間”。

上海歷史建筑研究專家婁承浩告訴《新民周刊》:“西宮、東宮因普陀和楊浦工廠集中地區,為豐富工人們業余文體活動,1959年之際相繼建設,西宮還挖人工湖可劃船,建筑設施齊全。東宮、西宮都是由我的老單位,當時稱為上海民用建筑設計院的唐文青任設計負責人。”

同濟大學建筑與城鄉規劃高等研究院助理研究員李燕寧,則從專業的角度解讀西宮的建筑特色。李燕寧認為,從歷史和文化價值上看,滬西工人文化宮主樓是上世紀五六十年代上海重點建設項目之一,是工人活動的聚集點之一。從建筑價值看,滬西工人文化宮主樓1959年建成,滬西工人影劇院1975年建成,都帶有鮮明的新中國建筑特色。這兩幢建筑既有細膩的花格窗、民族特色的坡屋面,又有西方現代主義建筑所強調的自由平面、底部架空特色,還有包豪斯學派所注重的實用、經濟、美觀的原則,充分體現了建國初期上海的設計和建造水平。