山水畫的創作應具時代精神

張志民

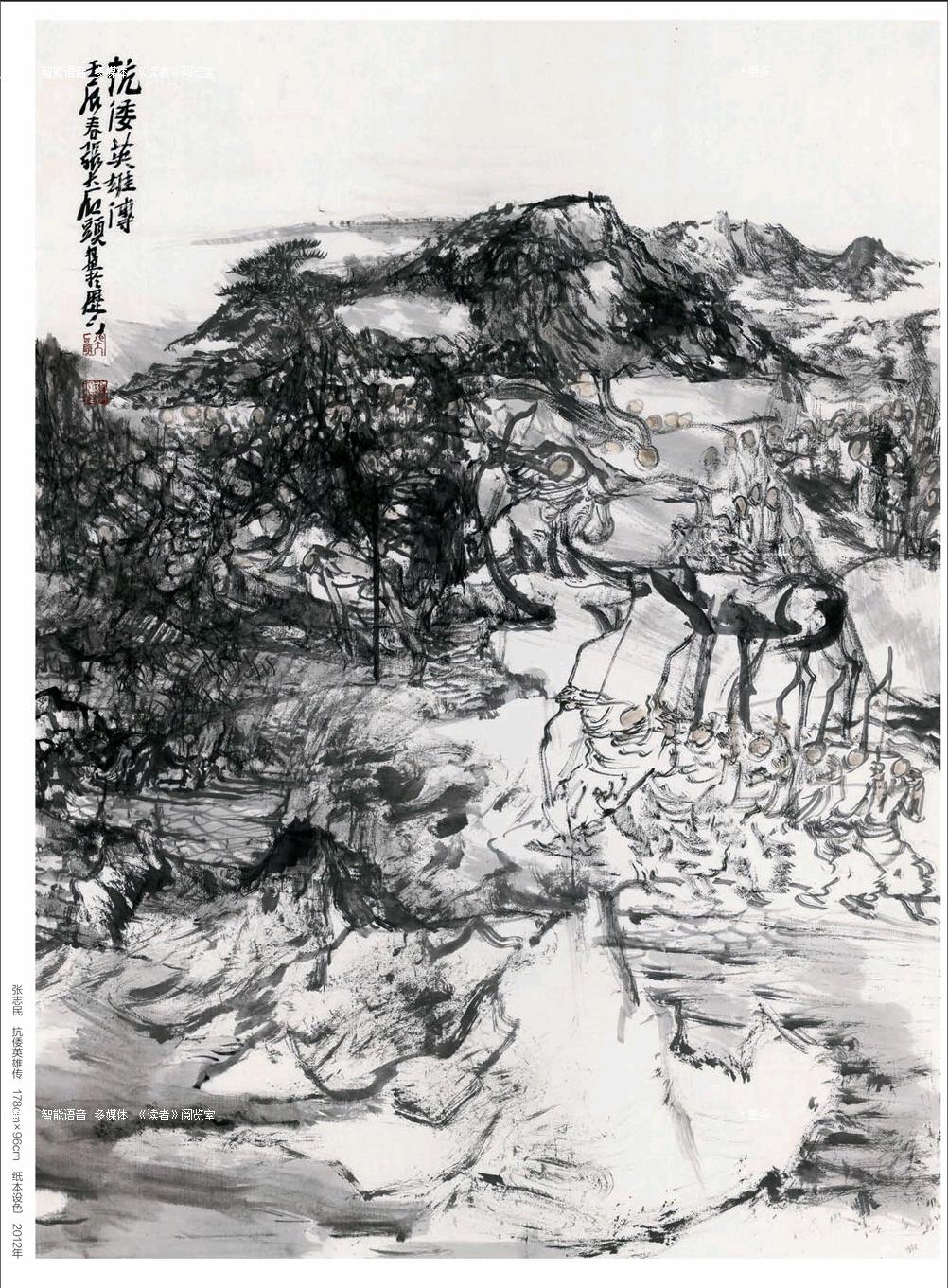

山水畫的發展進程與時代有著無法分割的關系。當代社會,如果我們還都是去畫古人那種逃避現實、歸于山野、風花雪月,我覺得是不符合這個時代感覺的。藝術創作應該是與時俱進的,有時代痕跡的。新中國成立以后,曾出現的一批優秀畫家和好作品,像石魯的《轉戰陜北》《南泥灣途中》、錢松壘的《紅巖》、李可染的《萬山紅遍》《婁山關》等,都代表了那個時代。這些作品體現了李可染先生提出的“為山河立傳”的主張。20世紀前半段的大部分時間里,祖國的山河被侵略的戰爭給破壞了,新中國成立以后,藝術家有義務為新的建設、為祖國的大好山河立傳。不僅僅是畫家,科學家、政治家都為新中國的建設努力過。

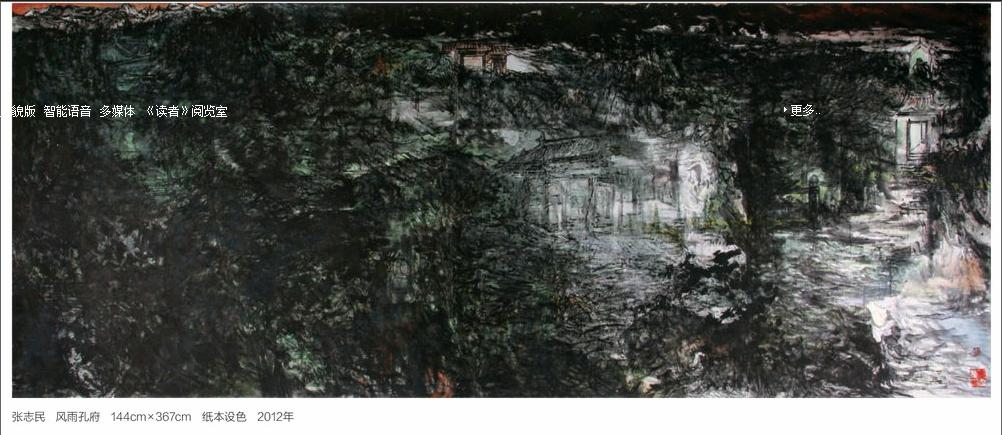

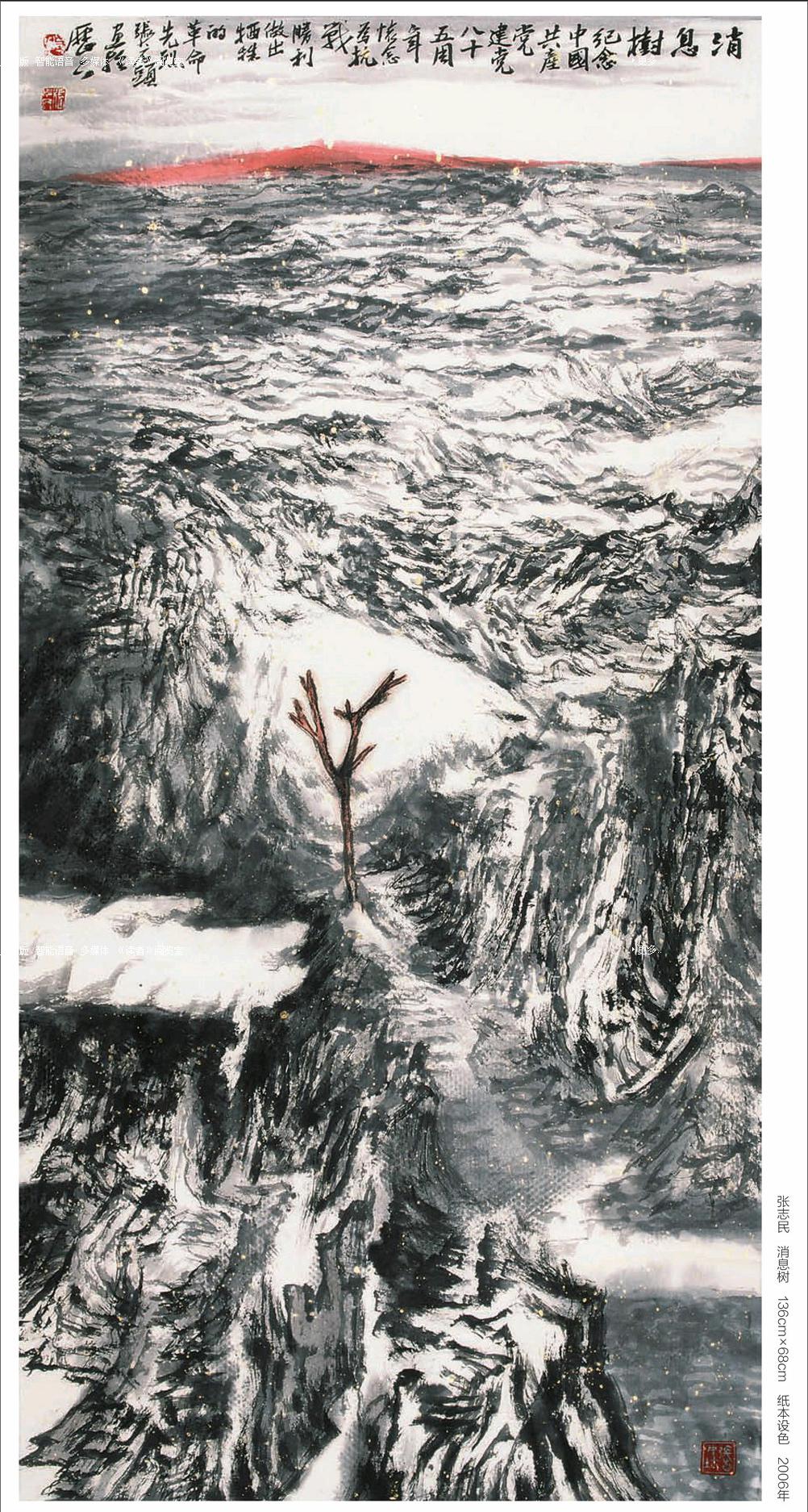

對當代藝術家來說,我們要發揚為“祖國山河立傳”的傳統,但我認為還要有新的責任。我總結當今時代的這個責任就是:不但為山河立傳,還要為祖國的山河吶喊。隨著經濟建設的大發展,破壞祖國山河自然環境的問題也日益嚴峻,這不符合科學發展觀的。中國的自然資源人均來說是比較匱乏,我們應該有強烈保護自然環境的意識,有些不能開發的必須禁止。所以說畫家應該“為祖國的山河吶喊”,以藝術的形式,提高人民的環保意識,宣傳資源浪費是可恥、犯罪的觀念。我近幾年來所畫的一些具有環保意識的、渴望自由家園的作品,就是批評那些盲目開發的人,就是宣傳大自然和人以及動物這種親密一致的關系,美好的家園本是可以“詩意的棲居”的地方,不要濫無節度地開發。我曾經畫了一批《北山后洼的轟鳴聲》的作品,在上面題字:“機器的轟鳴意味著人類又開辟了,一片新的領地,然而動物卻再次失去了家園。”有些人說你的畫法和從前不太一樣了,是不是年齡的問題?我說:“不是年齡上的問題是思想上的問題。”在創作吋,我是思想在前,技法在后。我不能把石濤、八大的畫法搬到當代畫面上來,如果是用石濤、八大的畫法,去畫《北山后洼的轟鳴聲》是絕對不行的,那么我就必須找到一種新的語言。新的語言是什么呢?我認為來源“生活”,其中“生”是指在當代的創作當中,要體現兩個方面:第一是生疏的“生”,讓我的畫面出現一些生疏感,“畫到生吋是熟時”,是技法上的體現;另外一個“生”是生命的生、活生生的“生”,讓它感覺到一種生機,有一種時代的生生不息的感覺,讓自己的畫有生活、有生機、有生命。當今時代,更需要畫家勇于承擔歷史責任,關注自然,關注生活,提高作品的思想深度,體現時代精神,彰顯一個藝術家對社會的責任感。

責任編輯:宋建華