中國歌曲作品的轉調法芻議(上)

肖友明(四川文化藝術學院,四川 綿陽 621000)

中國歌曲作品的轉調法芻議(上)

肖友明

(四川文化藝術學院,四川 綿陽 621000)

幾乎所有的歌曲寫作教科書講到轉調部分時,都是從前后調調性關系的遠近來分析與講解歌曲創作中的轉調問題。本文筆者認為,無論前后調的關系是較近的一級關系調,還是二三級關系調,甚至更遠的四級關系調,只要通過合理的連接手段都可以平穩地過渡到目的調,介于此,本文將從前后調連接處兩和弦的關聯來闡述歌曲作品的轉調問題。

歌曲;共同主和弦;同主音和弦;屬主關系和弦;替代主和弦;轉調

在調性發展過程中,如果音列中出現新的因素而導致音列改變的(此時調號也隨之改變),稱為轉調①。調性的轉換是推動音樂發展的重要手段,有時為了更好地表現歌詞的內容,表達感情和刻劃音樂形象,或者獲得音樂片段間的色彩對比,調性的轉換則不失為一種有效的手段和方法。通常在歌曲作品中,調性變換與曲式結構以及藝術表現力密不可分,通過轉調來突出和深化音樂形象和作品內涵。

一、通過共同主和弦轉調

在民族調式的歌曲作品中,調性大多數情況下是轉向近關系調,此時由于宮音作了變化,故稱為“移宮犯調”。由于五聲音階中只有唯一的大三度(宮-角),它是確定調式的關鍵信息,所以當大三度的位置發生變化時(常常是以清角音或徵音為根音的大三度),就相應轉向了下方或上方純五度的宮系統了。在記譜上,不用變化音而采用某宮系統的自然七聲音就可以寫出兩個近關系宮系統的所有調,這也是我國民族調式的特有現象,絕大多數的民歌通常都采用此種記譜法,理論上稱之為“清角為宮”和“變宮為角”的轉調法。

由劉麟作詞、王志信作曲的歌曲《昭君出塞》,第一部分是d羽調,第二部分是從d商調開始,間奏的最后一小節是前調的主和弦,其后是第二部分從主和弦開始,通過前后兩調的主和弦(都是小三和弦)作為共同和弦平穩而流暢地實施了轉調過程。前后調的關系就是低五度宮系統轉向高五度宮系統,采用的是“變宮為角”的方法。

二、通過同主音和弦轉調

通過同根音而不同性質的和弦轉調,表現在大小調與民族調式中就是同主音調式互轉。在同主音的各種調式中,不論其調關系的遠近,都可以很自然地直接對置,這是一種特殊的轉調,這是由于它們之間有相同的主、屬、下屬音,這三個骨干音把同主音各調式有機地聯系起來。

(一)同主音大小調互轉

同主音大小調前后兩調的區別表現在第II、III、VI、VII各音級上,音級不同就導致伴奏部分和聲的對比。由于大主和弦明亮,小主和弦柔和,從而形成兩種不同色彩的調式對比。

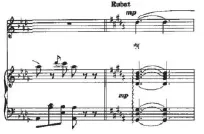

例1 選自《在銀色的月光下》塔塔爾民歌、洛賓譯詞、黎英海改編

上例是由黎英海先生改編的一首塔塔爾民歌,中段采用改變調式的引申性單三部曲式寫法。由bE大調通過“大轉小”轉至同主音的be小調。從譜面上看,沒有采用直接改變調號的記譜方式,而是通過臨時變音記號來體現的,經過和聲和調性分析則清晰可見。

當然,在實際的作品中,“小轉大”的例子也是十分普遍的,這里就不再一一列舉了。

(二)同主音五聲性調式互轉

在五聲性民族調式中,各同主音調式之間,不論調性關系的遠近如何,都能自由地相互轉換。其中色彩對比最鮮明,且應用最普遍的是同根音大小主三和弦對置。兩調接頭處的界限常常與音樂結構的界限是吻合的,在和聲配置上不必考慮共同和弦而直接對置。

例2 選自《火把節的火把》盧云生詞、陳勇曲

上例從bA徵到#g羽,目的調是七個降號羽調式的等音調,前后兩調相差兩個降號,屬于二級關系調的范疇。同主音調對置接頭處用了“大轉小”的手法(前調主和弦是大三和弦,后調是小三和弦),無論從調關系的遠近還是主和弦的明暗程度上,都形成了強烈的色彩對比,大大增強了作品的表現力。

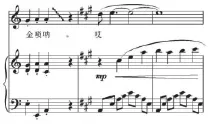

例3 選自《山里的女人喊太陽》甘茂華詞、王原平曲

上例是“小轉大”的例子,前調是C宮系統的a羽調,后調則是A宮調,前后調主音相同,形成小三和弦與大三和弦對置,有如“天亮了”的感覺,使得歌曲的情緒突然變得歡快、明朗。

三、通過屬主關系和弦轉調

為了使新調主和弦更加合理的被引出,常見的手法是在新調出現之前設法進入到其屬和弦,形成屬主關系和弦連接完成轉調。

(一)原調和弦作為后調屬和弦

例4 選自歌劇《蒼原》娜仁高娃的詠嘆調《情歌》黃維若 馮伯銘詞、徐占海 劉暉曲

上例中,前調結束在F徵調式上,通過兩小節過渡最終停留在以C音為根音的七和弦上,該和弦恰好同是前后兩調的屬七和弦,通過(F徵:V7=f羽:V7)平穩連接后調主和弦,完成轉調。

(二)原調變音和弦作為后調屬和弦

原調變音和弦(非主變和弦)作為后調屬和弦的轉調,指的是兩調接頭處的和弦中出現前調沒有的變化音,同時該和弦又是后調的屬和弦,將其作為共同和弦解決到后調主和弦,完成轉調。

例5 選自《一首桃花》林徽因詩、周雪石曲

上例中,前調為g小調,接頭處的和弦是以bB為根音的大小七和弦,其中出現了前調沒有的bA音,該和弦恰好是后調bE大調的屬七和弦,隨后自然解決到后調主和弦,使得轉調過程平穩而流暢。

由丁善德改編的云南民歌《想親娘》的第一個轉調處也使用了此種手法,前調結束于be羽調式的主和弦,經過一系列變音和弦最終到達升三音的大三和弦,由此和弦作為后調屬和弦連接后調主和弦,平穩進入bA宮調式。

四、通過替代主和弦轉調

五聲調式和以五聲音為骨干的旋律中,常常以五聲正音作為段落的終止音,為了能夠順利的過渡到新的調性上,常常利用大小主和弦相互變化,來達到轉調的目的。如前調為宮調式或徵調式,其主和弦應是大三和弦,將其三音降低半音變成小三和弦,且該小三和弦為后調的某一級和弦,相當于用小三和弦代替應出現的同根音大三和弦而進行的轉調從而平穩銜接后調,稱之為“小代大”的轉調;反之,用大三和弦代替應出現的同根音小三和弦而進行的轉調,則稱為“大代小”的轉調。這兩種轉調中,前者適用于向降號方向轉調,后都則適用于向升號方向轉調。

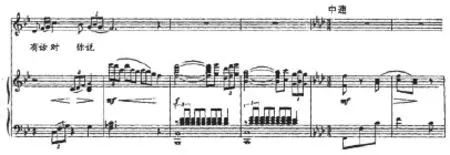

例6 選自歌劇《白毛女》選曲《楊白勞》賀敬之等詞、馬可等曲、黎英海改編

上例中,前后兩調在自然音范圍內,沒有共同和弦,為使前后兩調順利銜接,而將前調主和弦三音降低,用小主和弦代替大主和弦,構成前后調的共同和弦,即通過(bA徵:b3I=#C商:V)此替代主和弦作為共同和弦平穩解決到后調的主和弦以達到轉入后調的目的。

注釋:

① 樊祖蔭.歌曲寫作教程.人民音樂出版社、上海音樂出版社,2006,8:87.

[1]黃虎威.轉調法[M].人民音樂出版社,1983.

[2]樊祖蔭.歌曲寫作教程[M].人民音樂出版社、上海音樂出版社,2006.

[3]黃汛舫.歌曲寫作中的轉調問題[J].海南師范學院學報(人文社會科學版),2001,10.

[4]張帆.淺談舒伯特藝術歌曲的轉調手法[J].北方音樂,2012,08.

肖友明(1983-),男,四川文化藝術學院音樂舞蹈學院講師,碩士。