立足課堂,提升學生的科學素養

楊瑞花

《科學(3—6年級)課程標準(實驗稿)》(以下簡稱《標準》)在“課程性質”中明確指出:“小學科學課程是以培養科學素養為宗旨的科學啟蒙課程。”科學知識、科學思想、科學方法、科學精神是科學素養的四個層面,應全面體現在科學課程內容中。本文以《100毫升水能溶解多少克食鹽》(教育科學出版社出版的小學科學四年級上冊教材)為例,談談筆者在執教此課時是如何從上述四個層面落實對學生科學素養的培養的。

一、創設矛盾情境,激起學生思維的火花

《100毫升水能溶解多少克食鹽》是教科版科學四年級上冊第二單元“溶解”的第六課。在此之前,學生已掌握了溶解的概念,知道了水能溶解食鹽,并掌握了攪拌的操作方法,但對一定量的水究竟能溶解多少克食鹽未進行過深入研究。思維方法是人們認識世界和改造世界的精神活動形式、方式和程序的總稱。人的一切活動,無論認識活動還是實踐活動,都離不開思維和思維方法。教學伊始,筆者為每個小組準備了一定量的食鹽,不盡相同的水量,讓學生想辦法讓食鹽盡量在水中完全溶解。有些小組的學生發現無論他們怎樣攪拌,食鹽都無法完全溶解在水中。這時筆者組織學生將自己小組燒杯里的水量與其他小組的水量進行比較。通過觀察,學生發現每個小組燒杯里的水量都不相同,不同的水量出現了不同的結果。矛盾促使學生思考,思考結果的碰撞激起思維的火花:水能溶解食鹽,但在一定量的水里能無限溶解食鹽嗎?想要研究一定量的水究竟能溶解多少克食鹽,怎樣的條件才能保證實驗的準確性呢?一系列的火花碰撞激發起學生主動探究的欲望。

二、設計實驗方案,注重科學方法的運用

科學方法是人們在科學研究中所遵循的途徑和所運用的各種方法與手段的總稱。經驗性科學方法是獲取經驗材料或科學事實的一般方法,如觀察方法、實驗方法、調查方法、測量方法等。俗話說“磨刀不誤砍柴工”“欲速則不達”,為了保證實驗的有效性和準確性,實驗方案的預設是必不可少的。本課實驗方案的設計對剛上四年級的學生來說,既是難點,但又是本課最能出彩的亮點。大多數學生可能會采取書本上的實驗方法,當然這符合學生的認知特點,也可能與學生事先預習有關。但是學生的實驗設計都千篇一律,與書本完全雷同,實際上也表明學生思維的禁錮,不利于學生創新思維的培養。因此在實際教學過程中,筆者主張解放思想,破除一切迷信,提倡凡事要問一個“為什么”,問理由何在。善于在沒有問題的地方產生問題,在沒有現成答案的地方尋找答案。鼓勵學生不盲從潮流,不迷信權威,勇于創新,敢于突破,充分調動自己原有的生活經驗與科學認知,能聽取小組內的不同意見,理解別人的觀點和設計思路,小組共同設計實驗方案。通過討論交流,課堂上形成了三種實驗方案:

(1)食鹽減少法:即先把裝有食鹽的杯子或袋子稱好,記為A克;再一份一份少量地加入水中,直到不能溶解為止,再稱一稱還剩多少食鹽,記為B克,那么加入鹽的質量就是A-B克。

(2)平勺定量法:即用小藥匙盛一勺鹽,用牙簽沿勺子表面水平刮去多余的鹽,稱量一平勺的食鹽質量,加多少平勺就知道加了多少克食鹽了。

(3)溶液增加法:即先稱量每小組盛有100毫升水的燒杯的質量,記為A克;學生實驗時,只需向水中加食鹽,加到食鹽不能溶解為止,再稱量出溶液總質量,記為B克,那么加入鹽的質量就為B-A克。

教師作為科學學習的組織者、引領者和親密伙伴,當三種實驗方案呈現在學生面前時,還要給學生一定時間思考、比較,然后詢問學生:你認為哪種實驗方法更科學、更嚴謹?你們小組準備采用那種實驗方法,為什么?讓學生各抒己見。然后詢問學生這三種實驗都要注意什么?引導學生明確:

(1)實驗操作要規范,加鹽、攪拌不要將鹽或者水灑出。

(2)什么時候加第二勺鹽,第三勺又該什么時候加。

(3)正確判斷食鹽完全溶解與否。

當方案制訂選擇后,教師給予學生足夠的時間,以小組合作的形式執行實驗方案,探究并記錄下實驗過程中所獲得的數據。

三、整理分析數據,養成求真求實的精神

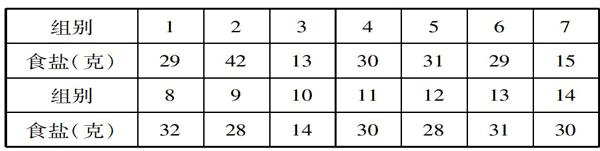

《標準》在“科學探究的具體內容標準”中指出:“能嘗試用不同的方式分析和解讀數據,對現象作合理的解釋。”當黑板上呈現下表時,

同學們發現有10個小組的數據大約在30克左右,三個小組的數據在15克左右,一個小組的數據竟然是42克。如此懸殊的數據是如何得來的呢?教師不急于下定論,而是組織學生以小組為單位,分別請數據為15克、30克、42克的小組說說具體的實驗操作過程,在認真傾聽的情況下,大家共同分析數據誤差形成的原因:原來采用“溶液增加法”的小組在實驗過程中,水灑出桌面許多,且此時溶液能繼續溶解食鹽。數據42克的小組采用的是“食鹽減少法”,在燒杯中還有食鹽的情況下,最后一次又加入過量的食鹽,此時溶液里還能看到一層較厚的食鹽無法溶解。數據在30克左右的小組,無論選擇哪種方法,都沒有水或食鹽灑出桌面的狀況出現,且都是在前一勺食鹽完全溶解后,再加入后一勺。尤其是選擇“溶液增加法”或“食鹽減少法”的小組,前幾勺的食鹽相對來說,都比較大勺,越到后面,每勺加入的食鹽量越少,因此杯中未溶解的食鹽相對來說較少。但無論如何,這些數據都是學生在自己動手操作的過程中真實獲得的,即使存在誤差,那也是真實的。

四、再次規范操作,自主形成科學概念

真理是可重復的、可檢驗的。《標準》明確指出:“科學探究的結果應該是可以重復驗證的。”為了追求實驗的準確和數據的精細,師生在共同分析了數據誤差產生的原因之后,教師再度給予學生足夠的時間,讓每個小組再做一次實驗。數據在30克左右的小組,換過一種實驗方案進行實驗;數據誤差較大的小組,仍用原來的方案進行實驗,但此次不能再出現同樣的失誤。依然要求各小組探究并記錄下實驗過程中所獲得的數據。經過本次實踐操作,各小組獲得的數據都在30克左右。學生在潛移默化中感受到了真理是可重復驗證的,同時形成了“一定量的水只能溶解一定量的食鹽”、“在我們的實驗條件下,100毫升的水大約能溶解30克食鹽”科學概念。

科學素養的形成是長期的。早期的科學教育對一個人科學素養的形成具有決定性的作用。在小學階段,兒童對周圍世界有著強烈的好奇心和探究欲望,他們樂于通過親自動手做實驗,探索未知世界,這一時期又是培養科學興趣、體驗科學過程、發展科學精神的重要時期。這一重要時期的科學教育的重點在課堂,如果每一位教師都能立足課堂,扎扎實實地將對學生科學素養的培養落實在每一堂課上,那么未來的他們將因具有較高的科學素養而生活得更美好。