低分子肝素和乙酰半胱氨酸聯合治療特發性間質性肺炎的臨床效果評價

張玲,劉迎迎

河南省漯河醫學高等專科學校醫療系,河南漯河 462002

低分子肝素和乙酰半胱氨酸聯合治療特發性間質性肺炎的臨床效果評價

張玲,劉迎迎

河南省漯河醫學高等專科學校醫療系,河南漯河 462002

目的 探討低分子肝素和乙酰半胱氨酸聯合治療特發性間質性肺炎的臨床療效。方法 2015年1—12月,該院收治80例特發性間質性肺炎患者作為調查對象,將患者隨機分為觀察組及對照組。對照組40例,接受常規治療;觀察組40例,在此基礎上聯合低分子肝素及乙酰半胱氨酸治療,連續3個月,分析比較兩組患者的臨床療效。結果 ①呼吸困難自評分數:治療前觀察組與對照組呼吸困難自評分分布情況比較差異無統計學意義(P>0.05)。而治療后觀察組患者得到了相應的改善,而對照組改善不顯著,組間對比P<0.05。②肺功能指標改善:組間比較可知,觀察組患者治療后的肺功能指標改善顯著優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。③動脈氣血分析:治療前,觀察組患者的PO2及PCO2指標分別為(53.39±14.00)、(46.23±12.93);對照組患者的PO2及PCO2指標分別為 (54.00±13.23)、(46.23±11.23)。治療后,觀察組的PO2及PCO2指標分別為 (71.98±13.98)、(28.98±11.02),對照組的PO2及PCO2指標分別為(62.34±11.23)、(38.83±12.45),組間對比P<0.05。 結論 低分子肝素和乙酰半胱氨酸聯合治療特發性間質性肺炎效果顯著,可較好的改善患者肺功能指標,改善患者的呼吸狀態,平衡動脈氣血值,更好的控制病情,改善預后。

低分子肝素;乙酰半胱氨酸;特發性間質性肺炎;療效

特發性間質性肺炎為臨床上的常見呼吸系統疾病之一,該病主要臨床表現為呼吸困難、喘憋等[1]。患者經影像學資料檢查可見肺泡結構被破壞,并呈纖維化特征[2]。但目前臨床上對于特發性間質性肺炎的發病機制尚不明確,也無較好的治療方法,主要依賴于糖皮質激素進行抗炎治療等[3]。隨著研究的深入,發現間質性肺炎患者改善預后的關鍵在于控制細胞進一步的纖維化[4]。同時,臨床研究發現,該病患者還存在一定的凝血功能異常與氧化應激失衡情況[5]。因此,抗凝及消除機體氧化應激反應對于患者而言也具有重要意義。低分子肝素與乙酰半胱氨酸為臨床上常用的抗凝及抗氧化反應藥物。在該次調查中,該研究以2015年1月—12月期間收治的80例患者作為調查對象,將分析在常規治療基礎上聯合低分子肝素和乙酰半胱氨酸聯合治療特發性間質性肺炎的臨床療效,并與傳統治療方案進行對比,為更多患者后期治療方案選擇提供有關參考信息。現進行以下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2015年1月—12月期間,該院呼吸內科選取80例就診的特發性間質性肺炎患者作為調查對象。對患者進行隨機分組處理,觀察組及對照組人數均等,各為40例。觀察組患者中,男女人數分別為24例、16例,患者年齡為40~75歲,平均(60.3±2.2)歲。病程為2個月~12年,平均(4.4±1.0)年。對照組患者中,男女人數分別為23例、17例,患者年齡為40~75歲,平均(59.2±2.4)歲。病程為2個月~12年,平均(4.5±1.2)年。組間一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),可構成該次對比。

1.2 納入標準

①特發性間質性肺炎診斷標準均參照診斷標準參照美國胸科協會/歐洲呼吸病學會于2002年制定的《特發性間質性肺炎診斷標準》中的臨床及影像學診斷標準。②納入者無其他嚴重心肺功能疾病或肝腎功能障礙等。③納入者不存在對該次治療藥物過敏或不耐受癥狀。④該次調查經過醫學倫理委員會批準,患者知情并簽署同意書,遵醫行為好。

1.3 方法

1.3.1 基本治療方案 入院后對兩組患者進行全面的臨床檢查,檢測項目包括患者肺功能、動脈氣血值等。護理人員協調醫師記錄患者的病癥情況及體征現狀。以方便后期進行對比。

1.3.2 組間個體治療方案 對照組患者接受常規治療,主要應用藥物強的松(批準文號:國藥準字H12020123),給藥劑量為0.5 mg/(kg·d),治療1個月后劑量減半,并逐漸減至2 mg/d。觀察組患者在常規治療基礎上聯合低分子肝素(批準文號:國藥準字H20060191)與乙酰半胱氨酸進行治療,其中低分子肝素鈣注射液皮下注射給藥,每次1次,5 U/次,每月治療14 d。乙酰半胱氨酸泡騰片(批準文號:進口藥品注冊證號H20090620),口服給藥,1片/次,3次/d。兩組患者均連續治療3個月。

1.3 觀察指標

①比較兩組患者的肺功能指標改善情況,具體指標包括用力肺活量占預計值百分比(FVC%)、第1秒用力呼氣容積占預計值 (FVC1%)、最大用力呼吸中段流量(MMEF)及最大通氣量(MVV)。①比較兩組患者的呼吸困難程度。通過呼吸困難自評分數對兩組患者進行評價。評分值0~3分制,0分代表無呼吸困難;1分代表在日常活動時呼吸困難;2分代表活動量較平時少時變出現呼吸困難;3分代表不進行日常活動也出現呼吸困難情況。③檢測兩組患者治療前及治療后的動脈氣血值指標,包括PO2及PCO2。

1.4 統計方法

所得數據采用SPSS 16.0統計學軟件作處理,計數資料以[n(%)]表示,組間比較采用 χ2檢驗;計量資料采用(±s)表示,組間比較采用t檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

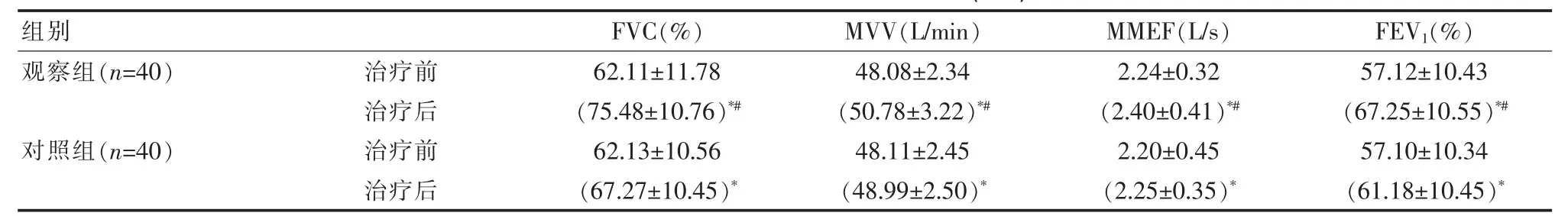

2.1 肺功能指標改善分析

治療后對比兩組患者的肺功能指標改善情況,并由結果可知,觀察組患者的肺功能指標改善優于對照組,組間差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。

表1 兩組患者的肺功能指標改善對比(±s)

表1 兩組患者的肺功能指標改善對比(±s)

注:*與治療前比較P<0.05;與對照組比較P<0.05。

組別FVC(%)MVV(L/min)MMEF(L/s) FEV1(%)觀察組(n=40)對照組(n=40)治療前治療后治療前治療后62.11±11.78(75.48±10.76)*#62.13±10.56(67.27±10.45)*48.08±2.34(50.78±3.22)*#48.11±2.45(48.99±2.50)*2.24±0.32(2.40±0.41)*#2.20±0.45(2.25±0.35)*57.12±10.43(67.25±10.55)*#57.10±10.34(61.18±10.45)*#

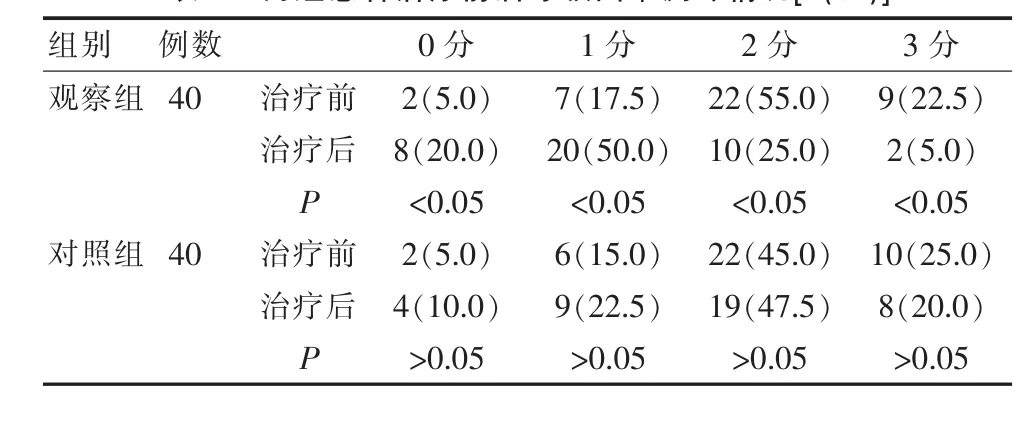

2.2 呼吸困難評分比較

在治療前,觀察組與對照組患者咳嗽困難評分0分、1分、2分及3分的分布人數比例比較差異無統計學意義(P>0.05);在治療后,觀察組患者的呼吸困難評分人數分布得到了相應的改善,但對照組改善不顯著。具體見表2。

表2 兩組患者治療前后呼吸困難測評情況[n(%)]

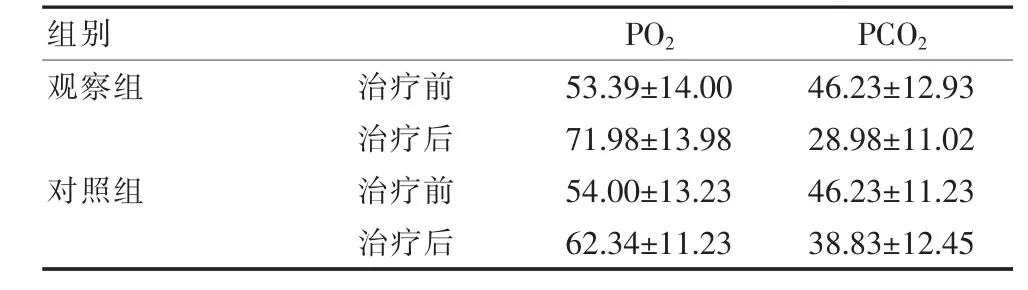

2.3 動脈氣血值對比

治療前,兩組患者的動脈氣血值PO2及PCO2差異無統計學意義(P>0.05);而治療后,觀察組與對照組患者的PO2值均上升,PCO2值均下降,但組間比較而言,觀察組患者在動脈氣血值指標上改善更為顯著,組間對比差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表3。

表3 兩組患者治療前后的動脈氣血值指標分析(±s)

表3 兩組患者治療前后的動脈氣血值指標分析(±s)

組別 PO2 PCO2觀察組對照組治療前治療后治療前治療后53.39±14.00 71.98±13.98 54.00±13.23 62.34±11.23 46.23±12.93 28.98±11.02 46.23±11.23 38.83±12.45

2.4 不良反應發生情況對比

觀察組40例患者中,治療期間2例患者血小板數量減少,但藥物治療結束后,其血小板計數又恢復正常。對照組40例患者中,治療期間1例患者出現高血糖。未經特殊處理,治療后患者血糖值恢復正常。其余患者均未見明顯不良反應。

3 討論

特異性間質性肺炎為常見的呼吸內科疾病,該病早期主要臨床表現為胸悶、干咳,后病情加重,患者會出現不同程度的進行性呼吸困難[6]。許多患者因未及時就診而最終呼吸衰竭死亡。目前,臨床上對于間質性肺炎的發病機制尚不明確,但隨著研究的不斷深入,從病理角度發現特發性間質性肺炎主要病理表現為炎細胞滲出與纖維細胞聚集,因此考慮其發病機制涉及如下:①細胞因子和免疫炎癥損傷:目前,已有多項報道證實,特發性間質性肺炎患者肺部纖維化的原因與細胞因子密切相關,細胞因子可通過自分泌或旁分泌方式發揮自身作用,將生物信號轉導至其細胞內,并對細胞內的基因進行調控而使得肺部纖維化[7]。②氧化應激反應:檢驗可知,特發性間質性肺炎患者血清中的脂質過氧化物產物是明顯增加的,這一結果提示患者機體存在氧化應激反應[8]。

臨床上對于特發性間質性肺炎尚無特效治療方案,并主要以糖皮質激素治療為主,以達到抗炎鎮靜的作用。但糖皮質激素治療不良反應較多,許多患者無法耐受[9]。且長期應用還易產生耐藥性,后期治療效果下降。因此,臨床上一直在積極尋找其他治療方案,以更好的改善患者預后。隨著研究的不斷深入,除了發現患者肺部呈纖維質特征外,同時還伴隨一定的凝血功能異常與氧化應激失衡情況[10]。而這就為治療提供了進一步的線索,并認為改善凝血障礙,消除氧化應激反應可更好的提升療效。而近年來,也有多項研究發現聯合低分子肝素與乙酰半胱氨酸治療特異性間質性肺炎可提升療效。其中,低分子肝素為臨床上常用的抗凝劑,但其除了具備一定的抗凝作用外,還可對免疫作用進行調節,并抑制中性粒細胞的聚集,預防細胞過度增殖。乙酰半胱氨酸則可有效清除機體自由基,提升機體抗氧化能力,減少炎性因子的釋放,消除機體的氧化應激反應。在給藥后,乙酰半胱氨酸可迅速發揮作用,抑制炎性細胞的活性及抑制前炎性和前纖維化信息的轉導,預防細胞纖維化。

該文觀察組患者在聯合藥物低分子肝素及乙酰半胱氨酸治療后,其肺功能指標得到了明顯的改善,優于對照組患者。而該調查結果提示,低分子肝素及乙酰半胱氨酸的聯合應用對于提升療效,這一治療方案是可行有效的。同時,還對患者治療前后的呼吸困難程度改善情況及動脈氣血值改善情況進行分析,其中觀察組患者的呼吸困難程度改善十分顯著,尤其是治療后0分及1分人數共為28例,所占比例為70%;高于對照組0分及1分人數13例,所占比例為32.5%。與涂峰等[11]研究報道一致。體現了聯合治療有助于改善機體的凝血功能異常,可更有利于改善患者病情。與單純應用糖皮質激素的對照組患者比較,作用顯著,體現了聯合治療的應用價值。而在治療安全性方面,觀察組與對照組患者均未出現明顯不良反應,且部分患者治療后其癥狀消除。體現了治療安全性。

綜上所述,低分子肝素和乙酰半胱氨酸聯合治療特發性間質性肺炎效果顯著,安全性高,可較好的改善患者肺功能指標及通氣狀況。該種結合治療方案臨床上可進行推廣,以幫助更多患者受益。

(

)

[1]王東.低分子肝素聯合乙酰半胱氨酸治療間質性肺炎患者療效觀察[J].大家健康,2016,10(7下旬版):145-146.

[2]王國祥,王璽,王平,等.低分子肝素治療對老年重癥肺炎患者APACHEⅡ評分及動脈血氣分析參數的影響[J].中國感染控制雜志,2014,13(1):16-19.

[3]彭勇,張艷.低分子肝素治療對老年重癥肺炎患者動脈血氣及近期預后的影響[J].臨床肺科雜志,2016,21(5):816-818.

[4]劉繼明.低分子肝素與普通肝素輔助治療老年重癥肺炎的效果對比分析[J].國際醫藥衛生導報,2016,22(12):1736-1738.

[5]邵鋒,李良海.低分子肝素輔助治療重癥社區獲得性肺炎患者的薈萃分析[J].中國感染與化療雜志,2016,16(3):247-251.

[6]陳志強.低分子肝素聯合乙酰半胱氨酸治療間質性肺炎33例療效觀察[J].現代診斷與治療,2014(2):346-347.

[7]梁玉榮.低分子肝素與普通肝素佐治老年重癥肺炎中療效及對凝血功能的研究[J].臨床肺科雜志,2015(9):1715-1719.

[8]陽俊,胡克.低分子肝素聯合乙酰半胱氨酸治療特發性間質性肺炎的臨床療效評價[J].臨床和實驗醫學雜志,2015 (6):438-442.

[9]張婉,李繁麗,戈艷蕾,等.低分子肝素聯合乙酰半胱氨酸治療間質性肺炎患者療效觀察[J].河北聯合大學學報:醫學版,2013,15(2):201-202.

[10]田佳.早期營養支持聯合谷氨酰胺和低分子肝素對老年重癥肺炎患者的療效研究[J].重慶醫學,2016,45(19):2648-2651.

[11]涂峰,李貴良,蘇星峰,等.低分子肝素聯用乙酰半胱氨酸治療間質性肺炎的臨床療效觀察[J].廣州醫藥,2016,47 (2):80-83.

Clinical Evaluation of Low Molecular Weight Heparin and Acetylcysteine in the Treatment of Idiopathic Interstitial Pneumonia

ZHANG Ling,LIU Ying-ying

Department of Medical Science,Luohe Med&Cal College,Henan,Luohe,Henan Province,462002 China

Objective To investigate the clinical efficacy of low molecular weight heparin and acetylcysteine in the treatment of idiopathic interstitial pneumonia.Methods 80 patients with idiopathic interstitial pneumonia were randomly divided into observation group (n= 80)and control group(n=80)from January to December 2015.And control group.40 cases in the control group

conventional therapy;the observation group 40 cases,on this basis,combined with low molecular weight heparin and acetylcysteine treatment for 3 months,analysis and comparison of the two groups of patients with clinical efficacy.Results①Self-rating score of dyspnea:There was no significant difference in the distribution of dyspnea scores between the observation group and the control group before treatment(P>0.05).The improvement of the observation group after treatment was improved,but no significant improvement in the control group,between the groups P<0.05.②The improvement of lung function index:Compared with the control group,the improvement of lung function in the observation group was significantly better than that in the control group (P<0.05).(P<0.05).③Arterial blood analysis:Before treatment,the PO2and PCO2of the patients in the observation group were (53.39±14.00)and (46.23±12.93)respectively;the PO2and PCO2of the control group were(54.00±13.23)(46.23±11.23).After treatment,the PO2and PCO2of the observation group were(71.98±13.98)and(28.98±11.02)respectively.The PO2and PCO2of the control group were(62.34±11.23) and (38.83±12.45)respectively,P<0.05.Conclusion Low-molecular-weight heparin and acetylcysteine combined therapy for idiopathic interstitial pneumonia can significantly improve the patient's lung function indicators,improve the patient's respiratory status, balance the arterial blood Value,better control of the disease,improve the prognosis.

Low molecular weight heparin;Acetylcysteine;Idiopathic interstitial pneumonia;Efficacy

R687.3

A doi 10.11966/j.issn.2095-994X.2016.02.02.03

2016-03-28;

2016-04-15

張玲(1981-),男,河南舞陽人,碩士,高級,研究方向:呼吸內科。