探討退變性與峽部裂性兩組腰椎滑脫癥患者的CT診斷特點

祖亮

蘇州市吳江區(qū)第四人民醫(yī)院,江蘇蘇州 215231

探討退變性與峽部裂性兩組腰椎滑脫癥患者的CT診斷特點

祖亮

蘇州市吳江區(qū)第四人民醫(yī)院,江蘇蘇州 215231

目的 探究并觀察退變性與峽部裂性兩組腰椎滑脫癥患者的CT診斷特點。方法 選取該院2014年11月—2016年1月接收的腰椎滑脫癥患者92例,按照患者的腰椎滑脫癥的類型分為退變性組和峽部裂性組,對比兩組患者的CT診斷特點。結(jié)果在退變性組中,所有患者均沒有出現(xiàn)峽部的缺損,但有48例出現(xiàn)“假性椎間盤托出征”。在峽部裂性組中,26例為雙側(cè)峽部裂,13例為單側(cè)峽部裂,3例為不完全性峽部裂。峽部裂性組的腰椎滑脫程度明顯比退變性組嚴(yán)重,結(jié)果差異有統(tǒng)計學(xué)意義 (P<0.05)。退變性組和峽部裂性組的關(guān)節(jié)囊鈣化、關(guān)節(jié)面增生化、椎間關(guān)節(jié)脫位或半脫位和椎小關(guān)節(jié)面矢狀面改變的人數(shù)分別為37、50、26、41例和3、13、0、4例。退變性椎間關(guān)節(jié)病變情況明顯比峽部裂性組嚴(yán)重,結(jié)果差異有統(tǒng)計學(xué)意義。退變性組和峽部裂性組的椎間隙狹窄、椎間盤變性膨出和椎間盤空征的人數(shù)分別為43、37、21例和4、9、2例。退變性椎間盤病情明顯比峽部裂性組嚴(yán)重,結(jié)果差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 CT診斷顯示峽部裂性患者的腰椎滑脫程度高于退變性患者,退變性患者的椎間關(guān)節(jié)和椎間盤病變情況均比峽部裂性患者嚴(yán)重。通過觀察CT診斷結(jié)果及相關(guān)特點,可以確診腰椎滑脫患者的具體類型。

退變性;峽部裂性;腰椎滑脫癥;CT特點

腰椎滑脫癥一種常見的脊柱類疾病,是指由于相鄰的兩節(jié)椎體出現(xiàn)向前或向后的相對位移,進(jìn)而出現(xiàn)腰酸背痛、間歇性跛行或坐骨神經(jīng)痛的,情況嚴(yán)重的甚至?xí)?dǎo)致馬尾神經(jīng)損傷,嚴(yán)重已經(jīng)患者的身體健康[1]。腰椎滑脫癥以退變性和峽部裂性最為常見,由于兩種類型的腰椎滑脫癥臨床癥狀非常相似,因此常常會出現(xiàn)誤診的情況[2]。CT作為常用于臨床輔助診斷的影像學(xué)工具,能夠幫助醫(yī)生更清楚的了解患者的腰椎情況幫助確診病情。為了解2種類型的腰椎滑脫癥的CT診斷特點,選取2014年11月—2016年1月在該院確診為腰椎滑脫癥的患者92例為研究對象進(jìn)行該次實驗,現(xiàn)總結(jié)如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

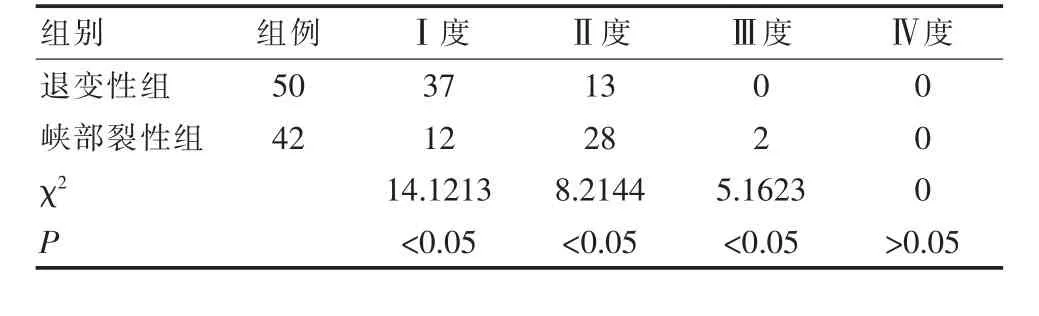

選取2014年11月—2016年1月在該院確診為腰椎滑脫癥的患者92例為研究對象。所有患者均出現(xiàn)持續(xù)性腰腿痛或伴有間歇性跛行,并且經(jīng)過保守治療6個月后無明顯好轉(zhuǎn)者。患者中已經(jīng)排除患有嚴(yán)重骨質(zhì)疏松癥、接受過腰部治療手術(shù)、合并患有重要臟器功能障礙、惡性腫瘤及不同意實驗。根據(jù)患者的腰椎滑脫癥類型將患者分成退變性組和峽部裂性組。退變性組有患者50例,其中男性有21例,女性有29例,年齡42~87歲;患者中腰椎滑脫程度為Ⅰ度的有37例,Ⅱ度的有13例,Ⅲ度和Ⅳ度的有0例。峽部裂性組有患者42例,其中男性有17例,女性有25例,年齡40~85歲。對比兩組患者的性別、年齡和腰椎滑脫程度等一般資料差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。

1.2 方法

對比兩組患者CT診斷資料,包括上椎間關(guān)節(jié)、椎間盤、椎間隙、椎管和椎間孔的改變。并分析出兩組患者的CT診斷特點。

1.3 診斷標(biāo)準(zhǔn)

腰椎滑脫診斷:通過CT影像學(xué)觀察,在側(cè)位像會出現(xiàn)腰椎滑脫的情況,并且在橫斷面上會出現(xiàn)一側(cè)或雙側(cè)椎弓峽部裂隙,便可確定為峽部裂性腰椎滑脫。如果沒有看到椎弓峽部有裂隙,則可確定為退變性腰椎滑脫。腰椎滑脫程度診斷:根據(jù)Meyerding分類法,觀察患者的下位椎體上緣的CT圖像,可分成4個程度:Ⅰ度:椎體向前滑動的幅度不超過椎體中部矢狀徑的1/4;Ⅱ度:椎體滑動的幅度在矢狀徑的1/4~1/2(不超過1/2);Ⅲ度:椎體向前滑動的幅度在矢狀徑的1/2~3/4(不超過3/4);Ⅳ度:椎體向前滑動的幅度超過矢狀徑的3/4。

1.4 統(tǒng)計方法

應(yīng)用 SPSS 18.0統(tǒng)計學(xué)軟件分析所有數(shù)據(jù),計量數(shù)據(jù)采用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數(shù)資料采用例數(shù)表示,數(shù)據(jù)對比采取χ2校驗,P<0.05為差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者的滑脫程度對比

峽部裂性組的腰椎滑脫程度明顯比退變性組嚴(yán)重,結(jié)果為差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。詳情見表1。

表1 兩組患者的滑脫程度對比(n)

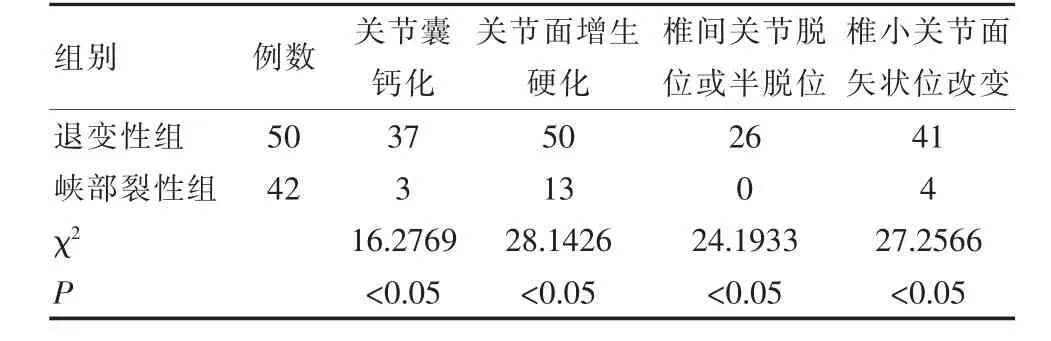

2.2 兩組患者的椎間關(guān)節(jié)病變比較

在退變性組中,所有患者均沒有出現(xiàn)峽部的缺損,但有48例出現(xiàn) “假性椎間盤托出征”。在峽部裂性組中,26例為雙側(cè)峽部裂,13例為單側(cè)峽部裂,3例為不完全性峽部裂。兩組患者的椎間關(guān)節(jié)病變情況對比,退變性組的椎間關(guān)節(jié)病變情況明顯比峽部裂性組嚴(yán)重,結(jié)果為差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。詳情見表2。

表2 兩組患者的椎間關(guān)節(jié)病變比較(n)

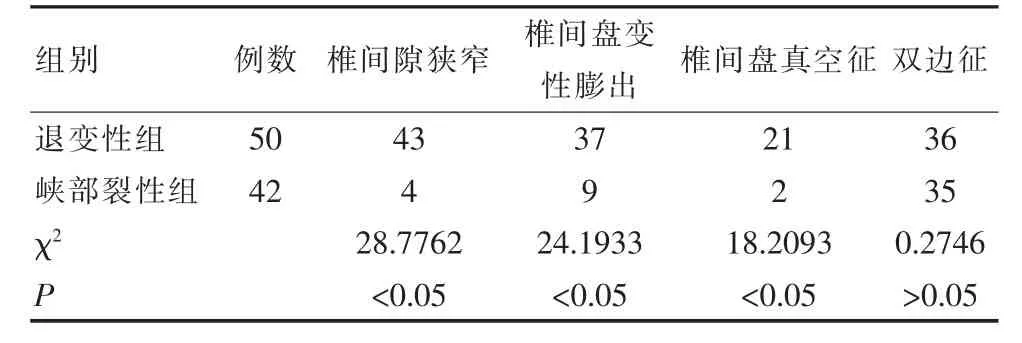

2.3 兩組患者的椎間盤病變比較

退變性組的椎間盤病變程度比峽部裂性組嚴(yán)重,結(jié)果為差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。詳情見表3。

表3 兩組患者的椎間盤病變比較(n)

3 討論

腰椎滑脫癥主要是指腰椎峽部崩裂和腰椎滑落,其發(fā)病原因只要是由于長時間的腰椎外應(yīng)力持續(xù)增加,導(dǎo)致相應(yīng)節(jié)段的椎間關(guān)節(jié)出現(xiàn)連續(xù)性的損傷,誘發(fā)腰椎退行性改變。而隨著年齡的增長,椎間盤周圍韌帶開始松弛,使其與椎體之間的連接出現(xiàn)不穩(wěn),進(jìn)而導(dǎo)致腰椎滑脫的情況[3]。退變性是腰椎滑脫癥中最為常見的一種,相關(guān)研究認(rèn)為導(dǎo)致該病出現(xiàn)的發(fā)病機制主要有以下幾種[4]:①椎間盤退變;②椎弓跟-關(guān)節(jié)面角增大和椎間關(guān)節(jié)的退行性改變導(dǎo)致腰椎后部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常;③腰骶部出現(xiàn)異常變化;④其他原因,如老年性骨質(zhì)疏松癥、腰椎推盤退變等。從解剖學(xué)的角度來分析,腰椎滑脫癥主要是腰椎的第4和第5節(jié)段的椎間關(guān)節(jié)持續(xù)受到向前的外應(yīng)力,導(dǎo)致當(dāng)椎間關(guān)節(jié)面受到向前的作用力時,就會很容易出現(xiàn)病理性的改變[5]。正常情況下,腰椎第5節(jié)段突出會受到周圍的關(guān)節(jié)囊和韌帶的力量的限制。但由于腰椎第5節(jié)段正好位于關(guān)鍵囊和韌帶力量的交點,這也是腰椎滑脫最常出現(xiàn)在腰椎第5節(jié)段的原因。在峽部裂性腰椎滑脫癥中,腰椎峽部裂主要出現(xiàn)在椎弓根下部的2~9 mm的范圍內(nèi),常見于一側(cè)或兩側(cè)的腰椎弓根峽部的骨質(zhì)缺損[6]。目前臨床上對于峽部裂性腰椎滑脫癥的發(fā)病機制暫沒有明確的說法,但大多數(shù)研究學(xué)者認(rèn)為,先天性發(fā)育缺陷和后天慢性勞損或應(yīng)力性損傷是造成峽部裂性腰椎滑脫癥的主要原因[7]。由于峽部裂隙越大,腰椎移位就會越明顯。因此峽部裂性腰椎滑脫癥中患有Ⅱ度滑脫甚至Ⅲ度滑脫的人數(shù)相較于退變性腰椎滑脫癥的人數(shù)更多。實驗結(jié)果顯示峽部裂性組的滑脫程度明顯比退變性組嚴(yán)重,結(jié)果差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),符合相關(guān)文獻(xiàn)的觀點。觀察腰椎滑脫癥的滑脫程度是比較基礎(chǔ)的,無論是CT還是X線均能夠診斷。但與X線比較,CT能夠更清楚的觀察患者椎管的情況及椎體和椎間盤的病變情況,為診斷和治療腰椎滑脫癥提供了可靠的技術(shù)支持[8]。在腰椎滑脫癥中常常存在假性椎間盤膨出癥和雙邊征。假性椎間盤膨出癥是由于滑椎下緣的水平間盤向后突出,導(dǎo)致滑椎下位的椎體上緣水平間盤向前突出,但實際上椎體的側(cè)方椎間盤并沒有出現(xiàn)突出情況[9]。雙邊征則是由于滑脫椎椎管前后徑延長,上位椎體后緣與下位椎體后緣的中間出現(xiàn)了一些條帶狀的椎間盤組織,導(dǎo)致2個椎體在影像學(xué)中會出現(xiàn)在同一個掃描層上。雙邊征在峽部裂性腰椎滑脫癥主要是由于椎弓峽部及關(guān)節(jié)突間骨質(zhì)缺損,導(dǎo)致骨質(zhì)增生表現(xiàn)出“鉤狀”。CT能夠清晰地觀察并分辨這2種情況,幫助患者更好的接受治療。同時,CT能夠幫助醫(yī)生詳細(xì)觀察椎小的退變情況和關(guān)節(jié)突出的角度改變,這對于判斷腰椎是否存在假滑脫的情況具有重要的意義。退變性腰椎滑脫癥的滑椎下緣水平椎管矢狀徑不會出現(xiàn)明顯的變化,從滑椎下位椎體上緣水平會開始出現(xiàn)不同程度的變小[10]。根據(jù)椎小關(guān)節(jié)矢狀脫位情況和關(guān)節(jié)突出節(jié)角是夠明顯變小,是判斷退位性腰椎滑脫癥的重要標(biāo)準(zhǔn)。要椎小關(guān)節(jié)真空現(xiàn)象是假性滑脫的一種常見情況。翟榮存等認(rèn)為,注重觀察上下關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面的矢狀位改變,是判斷假性滑脫的重要特征。

大量研究證實,CT能夠更加清晰的反應(yīng)腰椎滑脫癥的情況和程度,直觀地呈現(xiàn)出椎小關(guān)節(jié)退變和關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)角度的改變[11]。退化性和峽部裂性腰椎滑脫癥的椎小關(guān)節(jié)蛻變和椎間盤病變具有不同的特點,也會通過CT得到很好的呈現(xiàn)。實驗結(jié)果顯示,變性組和峽部裂性組的關(guān)節(jié)囊鈣化、關(guān)節(jié)面增生化、椎間關(guān)節(jié)脫位或半脫位和椎小關(guān)節(jié)面矢狀面改變的人數(shù)分別為37、50、26、41例和3、13、0、4例,退變性椎間關(guān)節(jié)病變情況明顯比峽部裂性組嚴(yán)重。退變性組和峽部裂性組的椎間隙狹窄、椎間盤變性膨出和椎間盤空征的人數(shù)分別為43、37、21例和4、9、2例,退變性椎間盤病情明顯比峽部裂性組嚴(yán)重。說明退化性和峽部裂性腰椎滑脫癥具備不同的CT特點,與研究觀點一致。

綜上所述,CT影響學(xué)能夠非常清晰地顯示腰椎滑脫時椎弓峽部的情況,幫助醫(yī)生了解峽部裂隙和移位的具體位置。同時還能夠顯示出椎管內(nèi)硬膜囊及韌帶等結(jié)構(gòu)的變化,以及上下關(guān)節(jié)突出的情況,從而幫助醫(yī)生更為全面的了解患者的病變過程,為其臨床治療和診斷提供了有效的影像學(xué)依據(jù)。該院認(rèn)為退變性和峽部裂性的腰椎滑脫癥CT診斷特點主要表現(xiàn)為:退變性腰椎滑脫癥的椎間關(guān)節(jié)和椎間盤病變程度明顯比峽部裂性腰椎滑脫癥嚴(yán)重;而峽部裂性腰椎滑脫癥可明顯看見椎弓處的峽部裂隙,并且椎體的滑脫情況一般是要比退化性腰椎滑脫癥嚴(yán)重。通過觀察患者的CT影像結(jié)果,是能夠?qū)ρ祷摪Y具體類型作出確診。將CT影像學(xué)應(yīng)用在腰椎滑脫癥的診斷與治療中是非常可行的。

(

)

[1]劉勇,劉臻,朱鋒,等.成人腰椎峽部裂性滑脫癥與退變性滑脫癥患者脊柱骨盆矢狀面形態(tài)學(xué)研究[J].中國脊柱脊髓雜志,2013,4(2):307-311.

[2]王普,孟祥祿,王建東,等.退變性與峽部裂性腰椎滑脫癥患者脊柱-骨盆復(fù)合體矢狀面形態(tài)學(xué)及生活質(zhì)量的比較[J].中國組織工程研究,2016,22(14):3322-3327.

[3]黃衛(wèi)國,海涌.退行性腰椎滑脫癥與峽部裂性腰椎滑脫癥患者的手術(shù)療效比較[J].中國骨與關(guān)節(jié)雜志,2014,6(6):460-465.

[4]翟榮存,朱勝康,劉曉東,等.峽部裂性與退變性腰椎滑脫的MRI鑒別診斷價值[J].中國CT和MRI雜志,2014,6(21):102-104.

[5]洪波,趙鶴亮,趙新斌,等.峽部裂性腰椎滑脫相關(guān)影響因素對照分析[J].海南醫(yī)學(xué),2014,13(17):1936-1938.

[6]李亮,隋海濤,于學(xué)忠,等.輕度峽部裂性腰椎滑脫癥融合前后脊柱-骨盆矢狀位參數(shù)及臨床療效分析[J].中國修復(fù)重建外科雜志,2013,11(9):1338-1344.

[7]張奎渤,劉輝,王建儒,等.腰椎退變性滑脫臨床與影像學(xué)分型的可信度與可重復(fù)性分析[J].中國脊柱脊髓雜志,2014, 8(13):729-733.

[8]洪波,趙鶴亮,趙新斌,等.峽部裂性腰椎滑脫相關(guān)影響因素對照分析[J].海南醫(yī)學(xué),2014,13(13):1936-1938.

[9]李志球.腰椎滑脫及椎弓峽部裂的X線平片與CT診斷分析[J].中外醫(yī)學(xué)研究,2015,10(7):64-65.

[10]王志軍,洪波,楊冬生.峽部裂性與退變性腰椎滑脫MSCT掃描解剖學(xué)因素的對照研究[J].南昌大學(xué)學(xué)報:醫(yī)學(xué)版, 2015,3(14):51-53.

[11]程大為,葛鵬,申才良,等.磁共振成像下退變性腰椎滑脫不同節(jié)段多裂肌改變的研究[J].中國矯形外科雜志,2016, 13(27):1164-1169.

To Investigate the CT Diagnosis of Spondylolysis and Degenerative Features of Two Groups of Patients with Lumbar Spondylolisthesis

ZU Liang

The Fourth People's Hospital of Wujiang District,Suzhou,Jiangsu Province,215231 China

Objective To investigate and observe the degenerative spondylolysis and CT diagnosis in two groups patients with lumbar spondylolisthesis.Methods The hospital in November 2014 to January 2016

lumbar spondylolisthesis in 92 cases,according to the type of patients with lumbar spondylolisthesis were divided into degenerative spondylolysis group and CT group,comparing the two diagnostic characteristics groups of patients.Results In the degenerative group,all patients were no isthmus defect,but there were 48 cases of false disc holder battle".In the isthmic group,26 cases were bilateral spondylolysis,13 cases were unilateral spondylolysis,3 cases were incomplete isthmus spondylolysis.Crack group was significantly worse than the degenerative lumbar spondylolisthesis group (P<0.05),the difference was statistically significant.For degenerative spondylolysis group and calcification of joint capsule group,the articular surface by biochemical,intervertebral joint dislocation or subluxation and facet joint sagittal change The numbers were 37,50,26,41 cases and 3,13,0,4 cases of degenerative joint disease.Obviously than isthmic group serious results(P<0.05). There was statistically significant difference of degenerative spondylolysis group and intervertebral stenosis group intervertebral disc degeneration,intervertebral disc prolapse and empty syndrome there were 43,37,21 cases and 4,9,2 cases of degenerative disc dis-ease.Spondylolysis group was significantly more than the serious results(P<0.05)there was statistically significant difference.Conclusion CT diagnosis of spondylolysis in patients with degenerative lumbar spondylolisthesis was significantly higher than that of patients,patients with degenerative intervertebral joint and intervertebral disc lesions than in patients with severe isthmic.Through the observation of CT diagnosis and related characteristics,can be diagnosed with lumbar spondylolisthesis and specific types.

Degenerative;Spondylolysis;Lumbar spondylolisthesis;Characteristics of CT

R681.5

A doi 10.11966/j.issn.2095-994X.2016.02.02.12

2016-04-08;

2016-05-15

祖亮(1984.8-),男,江蘇泗洪人,本科,中級,研究方向:影像,CT。