博物館的前世今生

剛剛過去的暑假,你過的怎么樣?是依舊沉浸在“學(xué)海”之中嗎?那就有些遺憾了,其實(shí)在炎熱的暑期,到博物館里去看看,不但消暑納涼,還能增加自己的知識儲備,把課本上一些知識“立體化”“形象化”。不過,中國博物館區(qū)區(qū)不到兩百年的歷史算是新興事物了,而且這博物館還是“舶來品”。

中國本“沒有”博物館

今天當(dāng)我們徜徉在博物館中欣賞那些令人贊嘆的文物時,可能不會意識到這種公共空間在中國生根發(fā)芽的歷史還不到200年。中國古籍中本沒有“博物館”這一名詞,有的只是“博物”二字,大意就是見多識廣,博識多知。

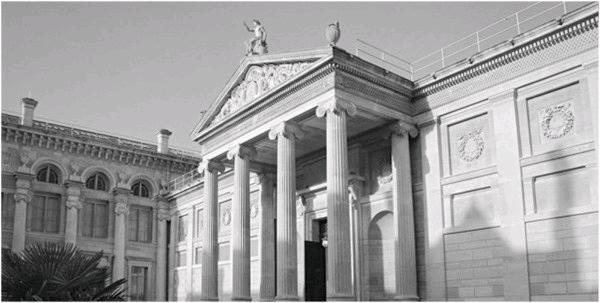

博物館一詞,源自希臘語的mouseion,原義是指供奉掌管藝術(shù)、科學(xué)的9位繆斯(Muse)女神的神廟。而西方現(xiàn)代意義上的博物館,則出現(xiàn)于17世紀(jì),以英國牛津市中心博蒙特街上的阿什莫林博物館的誕生作為標(biāo)志。阿什莫林博物館是世界博物館史上第一個集收藏、陳列、研究為一體,向公眾開放普及文化知識的近代博物館。

那么“博物館”一詞在漢語文獻(xiàn)中是從何時開始出現(xiàn)的呢?

據(jù)學(xué)者考證,“博物館”最早見于林則徐主持編譯的《四洲志》,在介紹英國時說“英吉利又曰英倫,又曰蘭頓”,“蘭頓建大書館一所,博物館一所”。在介紹美國時也有“設(shè)立天文館、地理館、博物館、義學(xué)館”的敘述。而查對《四洲志》的英文原版——英國人慕瑞1836年寫的《世界地理大全》,可以發(fā)現(xiàn)“博物館”對應(yīng)英文單詞就是“Museum”,因此林則徐堪稱中國翻譯介紹西方博物館的第一人。

雖然自古沒有“博物館”這個名詞,但中國很早就開始有意識地設(shè)立收藏文物的場所。然而中國古代此類機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與現(xiàn)代意義上的博物館相距甚遠(yuǎn),它們只是皇室祭祀或士大夫的私藏、把玩之物,與普通百姓的生活基本無關(guān)。

中國人眼中的西方博物館

鴉片戰(zhàn)爭之后,中國的有識之士終于從天朝上國的迷夢中驚醒,開始走向世界。很多人出國之后,都會游覽當(dāng)?shù)氐牟┪镳^,并將感受記錄下來。

林鍼是中國近代較早出國的人之一,他原籍福州,后因家道中落而移居廈門。1847年,他受到美國洋行的聘請,前往美國教習(xí)中文,所謂“受外國花旗聘舌耕海外”。兩年后歸國,并將自己的所見所感寫成《西海紀(jì)游草》,其中便有他對美國博物館的觀感:“博古院明燈幻影,彩煥云霄(有一院集天下珍奇,任人游玩。樓上懸燈,運(yùn)用機(jī)括,變換可觀)。”

繼林鍼之后,又有一位叫郭連城的天主教徒于1859年跟隨意大利人、時任天主教湖北宗座代教的徐伯達(dá)游覽意大利。他在游記《西游筆略》中稱呼自己游覽的地方為“博覽院”,但根據(jù)他的以上描述,我們也不難猜出這個地方其實(shí)就是博物館。由于早期中國人對“Museum”的翻譯還未統(tǒng)一,所以在不同游覽者的筆下,會有各種不同的譯法,比如:“方物院”、“集奇館”、“積寶院”、“畫閣”、“古物樓”、“積骨樓”、“博物院”等等。

最早中國人自辦的博物館

如果說早期出國的中國人逛博物館更多抱有一種獵奇心理的話,那么到了后來,博物館就逐漸成為西方文明的縮影和象征。

晚清思想家王韜在游歷過大英博物館后曾寫道:“英之為此,非徒令人炫奇好異、悅目怡情也。蓋人限于方域,阻于時代,足跡不能遍歷五洲,見聞不能追及千古;雖讀書知有是物,究未得一睹形象,故有遇之于目而仍不知為何名者。今博采旁搜,綜括萬匯,悉備一廬。于禮拜一、三、五日啟門,縱令士庶往觀。所以佐讀書之不逮而廣其識也,用意不亦深哉。”(《漫游隨錄》)這就指出了博物館對于公眾教育的應(yīng)有之義。

近代戰(zhàn)爭的失敗與恥辱,使得國人開始“師夷長技以制夷”,博物館也在某種程度上建構(gòu)了國人對于西方先進(jìn)文明的想象。晚清報刊上開始出現(xiàn)這樣的觀點(diǎn):“泰西諸國富強(qiáng)之基,根于工藝,而工藝之學(xué)不能不讀書”,如果開設(shè)博物館,就可以“陳列中外新奇各物,使學(xué)徒開其耳目,以資集益”。但問題是博物館縱有千般好,卻要花很大代價出國,才能一飽眼福,要想真正使本國人受益,長久之計(jì)還是得想辦法建設(shè)中國本土的博物館。

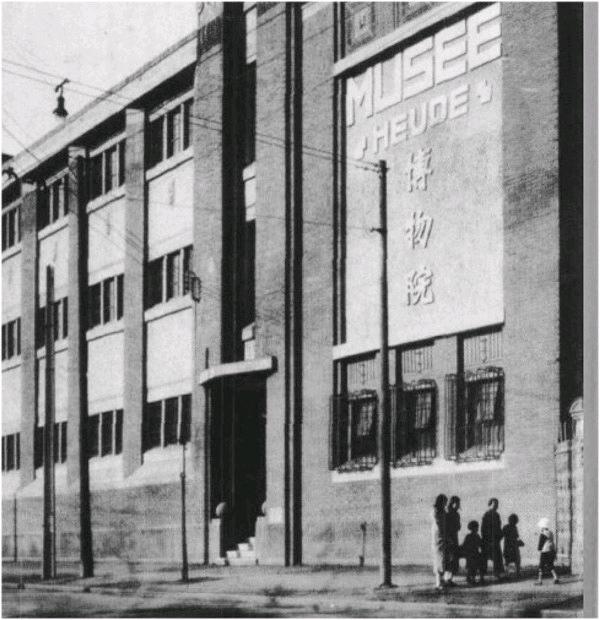

與大學(xué)、醫(yī)院等這些現(xiàn)代公共空間一樣,中國本土的博物館也要?dú)w功于外國傳教士的引入。其中比較著名的是法國耶穌會傳教士韓伯祿1868年在上海創(chuàng)辦的徐家匯博物院,這也是外國人在中國建立的最早的自然類博物館。其他如英、美、日、俄等國也都在中國境內(nèi)開設(shè)了各類博物館。

那么,完全由中國人自辦的博物館是在何時誕生的呢?

直到1905年,中國才迎來了自辦的第一所博物館——南通博物苑,創(chuàng)建者是著名民族實(shí)業(yè)家張謇。

然而,張謇放著好好的生意不做,為何要去自費(fèi)創(chuàng)辦一家博物館?雖然張謇一直都有“在沿江沿海省會及通商大埠建博覽館”的想法,但真正促使他下決心辦博物館的原因,還要追溯至他去日本的“東游考察”。

甲午戰(zhàn)爭后,國內(nèi)已經(jīng)掀起了官紳赴日考察和留學(xué)生留學(xué)的熱潮,又因?yàn)閺堝雷x過教育家吳汝綸的《東游叢錄》,所以一直想找機(jī)會到日本去。光緒二十九年(1903)正月,日本駐江寧領(lǐng)事天野恭太郎通過江南高等學(xué)堂總辦徐乃昌,函邀張謇參觀日本第五次國內(nèi)勸業(yè)博覽會,得此良機(jī),他當(dāng)然不會錯過。

張謇在日本見識了日本從歐美輸入的現(xiàn)代文明后大受啟發(fā),深刻體會到博物館對學(xué)校教育和啟迪民智的重要作用,于是他歸國后不久便上書清政府請建博物館,先后呈遞《上南皮相國(張之洞)請京師建設(shè)帝國博覽館議》和《上學(xué)部請?jiān)O(shè)博覽館議》,遺憾的是,這些建言最后都石沉大海。

既然依靠政府無望,張謇只能動用自己的力量去實(shí)現(xiàn)。1905年,他以個人財力,在家鄉(xiāng)陸續(xù)購民房29家,遷荒冢3000余座,平地筑垣,又多方搜求中外動植物標(biāo)本、金石文物、先賢遺文,最終創(chuàng)建了南通博物苑。十年之后,藏品達(dá)到2萬余件,“縱之千載,遠(yuǎn)之外國”,“古今咸備,縱人觀覽”。