近三年醫學院新生心理健康狀況調查分析

胡雯+劉小珍

摘 要: 通過對學校近三年新生心理普查結果和咨詢案例分析,了解學校醫學生心理健康發展狀況;所有數據采用SPSS19.0統計軟件進行描述性統計分析,發現心理健康檢測率和我省檢測率相仿,心理健康水平逐漸平穩,根據不同年級學生心理問題,有針對性地開設心理健康課程,并建立危機干預小組,從而維護醫學生心理健康發展。

關鍵詞: 醫學生 心理健康 人格

醫學院學生課業負擔重、壓力大等問題已經受到各界廣泛關注,醫學生心理問題是近些年學生休學、退學很重要的影響因素,培養醫學生健康心理迫在眉睫。醫學生畢業后大部分會發展為醫生,不僅要求其專業技術精湛,還必須具備良好的溝通交流能力,既關系自身心理健康水平,又對醫患關系的建立非常重要。以往大量研究都表明,心理健康和人格特質等因素相關,為了解我校醫學生心理健康狀況發展,對近三年來新生心理普查數據分析,及該群體心理素質做出評估并提出相應建議。

1.對象與方法

1.1對象

本研究對象為2013級~2015級的大一新生,總共7678人,利用近三年新生心理普查數據進行研究。

1.2方法

1.2.1測量工具。采用癥狀自評量表,簡稱SCL-90,該問卷由90個問題構成,主要統計總分及軀體化、強迫、人際敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執和精神病性9個因子分。

1.2.2統計學方法。所有數據采用SPSS19.0統計軟件進行描述性統計分析。

2.結果

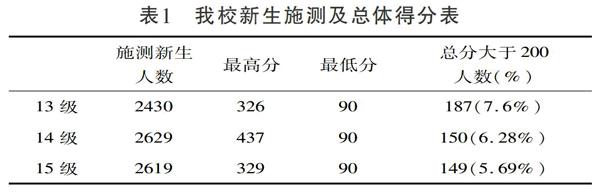

2.1近三年學生心理普查心理健康水平狀況

總分主要反映總體心理健康水平,總分越低,表明心理越健康,若總分≥200分,則表明該生有心理異常。從整體來看,我校新生心理健康水平逐漸平穩。結果見表1和表2。以2015級新生為例,發現因子得分中強迫癥狀、人際關系和抑郁癥狀成為影響我校大學生心理健康癥狀的三大主要因素,同時偏執、敵對情緒等因素對學生影響較大。這類心理癥狀是中等以上強度,需要立即進行心理咨詢或治療。

2.2人口統計學差異

從2006~2012年,根據已有咨詢案例記錄,576例心理咨詢對象中,男生263例,女生313例;來訪學生年齡17歲~24歲,平均年齡19.92歲。年級分布方面,大一新生163例,大二學生177例,大三學生156例,大四及以上年級學生80例;來訪學生專業涵蓋我校所有專業。

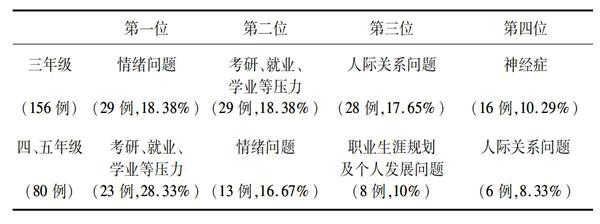

2.3心理咨詢問題分布情況

576例咨詢對象中,人際關系問題121例,情緒問題112例,新生適應不良及新生適應障礙28例,挫折與自卑49例,考研、就業、學業壓力及考試焦慮96例,職業生涯規劃及個人發展問題21例,戀愛問題20例,神經癥,包括強迫癥、廣泛性焦慮、軀體化障礙、恐懼癥、神經衰弱、驚恐發作,共45例,中度以上抑郁發作8例,性心理障礙7例,人格障礙及人格缺陷20例,睡眠障礙12例,惡劣心境障礙5例,躁狂發作2例,分裂癥及其他精神病性障礙8例,神經性厭食癥1例,網絡成癮綜合征2例,應激相關障礙1例,癔癥1例,其他問題17例。

需要指出,上述對學生求助的心理問題的劃分是相對的,這些問題可能在同一名來訪者身上同時體現、互為因果。

從來訪者求助的心理問題來看,高校心理咨詢主要問題是人際關系問題、情緒問題及考研、就業、學業壓力及考試焦慮問題。我校因戀愛問題求助的學生不多,可能源于醫學生學業壓力大,課程門數多,由戀愛誘發的心理問題少于學業方面誘發的心理問題。從年級分布情況來看,大一、大二、大三三個年級心理咨詢人數差別不大,大四及以上年級咨詢人數明顯減少,其原因可能在于高年級學生主要精力在于實習、考研、就業,我校為醫學院校,大多數在校生為醫學專業學生,按培養方案要求高年級醫學生均在附屬醫院實習,部分實習生實習醫院不在本市,因此,前來本校心理咨詢中心求助人數自然較少,并不能說明高年級學生心理健康程度較低年級學生更高。

3.討論及建議

3.1加強心理健康知識的宣傳。

本次調查結果顯示,前往心理咨詢中心求助的來訪學生只是在校生的很小一部分,這種情況有學生自身理解偏差的原因,也存在學校對心理咨詢的重視程度不夠。很多學生對心理咨詢室都不了解,甚至有的老師對心理咨詢有所排斥或誤解。這也說明學生對心理健康知識了解還不夠全面,有學生認為去心理咨詢中心咨詢的人就是不正常的人,這種偏見很容易誤導學生,以致耽誤解決心理困擾的最佳時間。同時,老師的不重視和對心理問題的不了解,會導致不能識別學生的異常心理,對一些嚴重心理問題放任自由,也可能造成大面積的心理創傷。學生、老師對精神疾病的不了解,會引起不必要的恐慌。面對身邊有同學在精神疾病初期不能及時識別,或是在預后給即將痊愈的學生造成二度傷害,這些都是由于不了解心理健康知識導致的。因此,學校應加大對心理健康的宣傳力度,通過《大學生心理健康教育》等課程、板報、社團、校內報紙雜志等載體,并聘請心理學專家來我校講座,真正讓學生理解心理健康的含義和心理咨詢的意義,才能讓更多需要心理援助的學生走進心理咨詢中心,維護心理健康。

3.2針對不同年級在校生開展不同的心理健康教育內容

從咨詢問題的年級差異可以看出,不同年級心理問題還是有差異的,大一學生較多關注的是人際交往問題,大二、大三較多是情緒問題,大四以上集中在考研、就業壓力上。在不同階段的大學生,對人生思考的方向有所差異,面臨問題不同,受到的挑戰也會各異。現有大學生心理健康課程大多只在大一新生時,在新生入學教育階段,給予心理健康教育涵蓋心理問題的各個方面,雖然內容全面,但對于新生還未涉及的問題,采用這樣講授式的教學方法是很難達到教育效果的。這種教學模式在實踐上缺乏實踐價值,若要達到緩解學生心理問題,提高學生心理素質的目的,應有針對性地、全面地、分階段地開展不同教育內容的心理健康課程,這樣才能達到教學的目的。如可以在大一新生入學后開展新生適應專題;大二、大三學生開設挫折教育課及人際交往相關專題;針對大四及以上年級學生開設考研、就業及職業生涯規劃專題的心理健康教育。《大學生心理健康教育》應作為必修課伴隨大學生的大學生活,通過相關教學,幫助學生掌握自我調試的方法。

參考文獻:

[1]肖靜怡.2005年至2013年大學新生心理健康縱向研究[D].南京:南京大學,2014.

[2]王麗.大學生UPI人格健康評價效能與對策——以安徽省九所高校為例[J].池州學院學報,2008,22(3):142-423.

[3]莫麗.高職新生UPI心理健康調查分析及對策[J].職業教育研究,2014.1:30-32.

基金來源:校級課題(YB201437)