2013~2014年桓臺縣小麥生長發育特點和氣象條件分析

劉愛榮,王錫久,劉仲蘭

(1.山東省桓臺縣氣象局,山東桓臺 256400;2.山東省桓臺縣農業局,山東桓臺 256400)

?

2013~2014年桓臺縣小麥生長發育特點和氣象條件分析

劉愛榮1,王錫久2,劉仲蘭2

(1.山東省桓臺縣氣象局,山東桓臺 256400;2.山東省桓臺縣農業局,山東桓臺 256400)

利用桓臺縣氣象資料和小麥產量資料,分析了2013~2014年度桓臺縣小麥生長發育特點,將群體變化動態、灌漿速率等指標與往年進行比較,對2013~2014年度桓臺縣小麥生產的有利和不利氣候條件進行了綜合分析。結果表明,2013~2014年度桓臺縣小麥播種期溫濕條件適宜,小麥播種質量提高;冬季氣溫偏高,小麥安全越冬;春季氣溫回升快,小麥生育期提前,但前期干旱影響畝穗數提高和中期低溫影響穗粒數提高;小麥灌漿期提前,粒重增加,但連續干熱風不利于小麥灌漿。

氣象條件;小麥生產;生長發育;桓臺縣

小麥在我國是僅次于水稻的主要糧食作物[1],也是山東省桓臺縣的主要糧食作物。桓臺縣小麥常年種植面積23 333.3 hm2,產量一直穩定在7 500 kg/hm2。2013~2014年度桓臺縣小麥種植面積23 209.7 hm2,平均單產達7 707.15 kg/hm2,縣域小麥單產連續4年位居全省第1位。影響小麥生長的主要氣象因子是氣溫、降水等[2-4],小麥全發育期過程中,由于不同年份天氣過程各有特點,對小麥各發育期影響也就不同,進而對小麥產量的影響不同年份呈現不同的特點[4-7]。筆者利用桓臺縣氣象觀測資料和產量資料,分析了2013~2014年度桓臺縣小麥生長發育特點,將群體變化動態、灌漿速率等指標與往年進行比較,對2013~2014年度桓臺縣小麥生產的有利和不利氣候條件進行了綜合分析,為今后小麥生產提供參考。

1 資料與方法

群體變化動態、灌漿速率等資料來源于桓臺縣農業局苗情考察數據,氣象資料選用了桓臺縣2013年10月~2014年6月中旬小麥播種至收獲期的氣溫、降水等氣象資料,歷年資料選取1981~2010年的平均值,小麥產量來源于中國農調隊發布的統計產量。采用統計學原理,對2013~2014年度小麥生長發育特點以及主要有利氣象條件和不利氣象條件進行綜合分析。

2 2013~2014年度桓臺縣小麥生產發育特點分析

2.1小麥群體變化動態從群體動態變化看,基本苗(208.5萬/hm2)與常年持平;越冬期與2012~2013年度同期相比,群體增加30萬、單株分蘗增加0.1個、單株次生根增加0.1條;起身期群體增加81萬、單株分蘗增加0.3個、單株次生根增加2.3條。從產量構成看,與上一年同期相比,產量三要素表現為群體略增、千粒重顯著提高、穗粒數持平。群體略增的原因是:播種基礎好,冬前及春季管理措施到位,冬春氣溫高,小麥凍害輕,利于分蘗成穗;千粒重提高的原因是:冬春氣溫較常年偏高,從返青期開始生育期提前7 d左右,灌漿時間延長,同時實現了春季小麥根病統防統治、“一噴三防”全覆蓋,粒重比常年增加5 g左右。

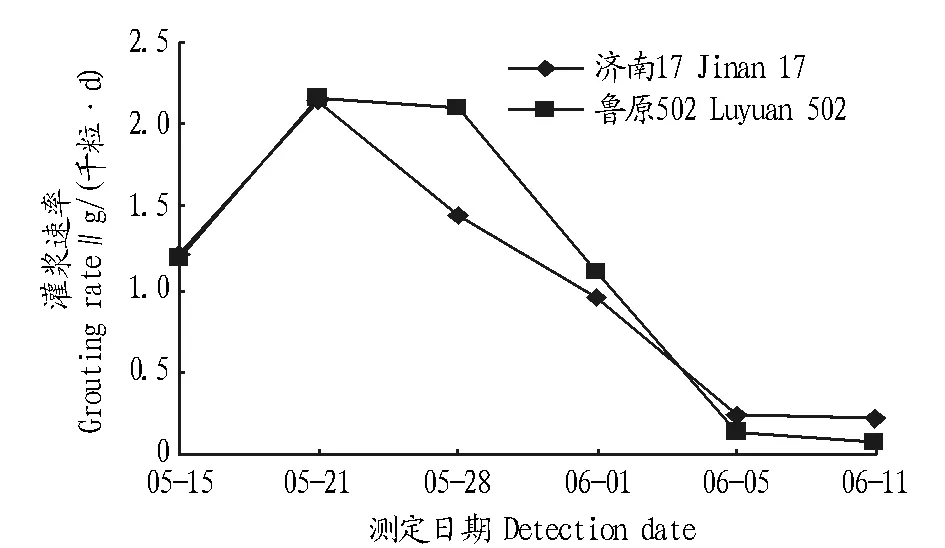

2.2小麥灌漿速率情況桓臺縣小麥主要種植品種為魯原502、濟南17,其中魯原502種植面積12 066.7 hm2,占小麥種植面積52.85%;濟南17種植面積7 666.7 hm2,占小麥種植面積33.03%。從圖1可以看出,小麥灌漿高峰期出現在2014年5月16~28日,與常年灌漿高峰期(5月下旬)相比明顯提前;6月1日濟南17、魯原502千粒重均達42 g以上,預示著2013~2014年度小麥的高產;6月上旬出現連續強干熱風天氣,灌漿速率明顯降低,千粒重增加緩慢。

圖1 2013~2014年桓臺縣小麥灌漿速率變化Fig.1 Changes of wheat grouting rate in Huantai County from 2013 to 2014

3 2013~2014年度桓臺縣小麥生產氣象條件分析

據統計,2013年10月1日~2014年6月10日0 ℃以上有效積溫2 757.5 ℃·d,較上一年增加397.5 ℃·d,較常年同期增加293.5 ℃·d;降水量127.1 mm,較上一年減少70.1 mm,較常年減少45.7 mm;日照時數1 507 h,與上一年基本持平,較常年減少210 h。

3.1播種出苗期2013年桓臺縣小麥播種時間集中在10月1~8日適宜播期內,并全部應用了寬幅精播技術,小麥播種質量顯著提高。10月份氣溫較常年偏高0.6 ℃,降水較常年減少71.4%。小麥播種期、出苗期降水較少,氣溫較高,利于出苗,全縣普澆跟種水,增加水分供應,確保小麥出苗均勻,實現了一播全苗。

3.2越冬期前2013年11月份氣溫較常年偏高1.0 ℃,入冬時間略偏晚,截至12月17日入冬,冬前0 ℃以上積溫為782.5 ℃·d,較常年偏高50.0 ℃·d;平均日照時數401 h,較常年偏多35 h;11月份降水量較常年偏多79.4%,對小麥冬前分蘗有利。冬前條件適宜,桓臺縣小麥冬前群體合理,個體健壯。

3.3越冬期小麥越冬期間氣溫較常年偏高。2013年12月、2014年1月平均氣溫較上一年同期分別偏高1.4、4.6 ℃,尤其是1月上旬偏高6.3 ℃,加之沒有出現低于-10 ℃的極端低溫,小麥冬季凍害較輕;越冬期降水共計0.7 mm,較上一年減少11.6 mm,墑情較差,其中12月中旬降水0.7 mm,2月上旬降水9.1 mm,2013年12月~2014年1月基本無有效降水,對小麥生長不利,但由于11月下旬降水偏多,氣溫偏高,對小麥安全越冬影響不大。

3.4返青-揚花期2014年1月下旬平均氣溫達4.1 ℃,小麥提前返青生長,到2月上旬氣溫驟降時心葉生長1~2 cm。3、4月份平均氣溫較常年分別偏高4.1和1.6 ℃。全縣小麥返青期在2月中旬,起身期在2月下旬,拔節期在3月26日前后,抽穗期和揚花期分別在4月23和26日前后,小麥返青期較常年提前7 d左右。此期平均降水量0.5 mm,較常年偏少96.1%,4月上中旬平均降水量2.5 mm,較常年偏少83.9%。全縣麥田3月底~4月初普遍澆了拔節水,4月下旬后期出現降水,平均降水量11.5 mm,較常年偏少0.5 mm。3、4月份光照時數372 h,較上一年偏少66 h,較常年偏少66 h,此期光照時間少不利于形成大穗。

3.5灌漿期5月份平均氣溫22.9 ℃,較常年偏高2.4 ℃。其中,5月23、26~29日達到干熱風指標,不利于灌漿,但5月下旬已是小麥灌漿末期,對千粒重影響相對較小。5月份平均降水量34.0 mm,較常年偏少39.4%。全縣麥田全部澆了灌漿水,受影響不大。灌漿期晝夜溫差大,較上一年偏大

2.5 ℃,光合作用強,呼吸作用弱,有利于干物質的積累。

3.6收獲期6月上旬平均氣溫23.0 ℃,較常年偏低1.0 ℃;平均降水量30.6 mm,較常年偏多14.4 mm,降水天數達5.0 d;光照時數66 h,較常年偏少14 h,對小麥收獲和晾曬不利。

3.7不利氣候條件影響5月中下旬,全縣西部部分地片發現麥穗不結實現象。從田間調查情況看,大部分麥穗結實正常,少部分麥穗結實出現以下異常現象:有的整穗不結實,有的麥穗在基部結有2~6個籽粒,有的在中部結有1~3個籽粒,有的在基部和上部結有2~5個粒。同一株小麥不同分蘗穗之間結實率有明顯差異,一般大分蘗和主莖穗不結粒或有1~6個籽粒,但下落穗結實正常。出現上述現象的原因可能是:一種與4月25~28日降雨有關,平均降雨量10.5 mm,此時正是小麥抽穗開花期,開花期多雨寡照,空氣濕度過大或遇雨,會引起花粉粒吸水膨脹而破裂死亡,造成結實率降低;另一種與4月底、5月初降溫天氣有關。4月28~29日、5月4~5日遭遇了2次大幅降溫天氣,最低溫度降至5 ℃以下,形成霜凍,此時小麥處于揚花灌漿期,小麥花粉粒對低溫的抵抗力比較弱,遇到9 ℃以下低溫,就容易造成花粉粒失去活性和灌漿,從而造成小麥因授粉不良和灌漿較差而不結實。4小結

2013~2014年度氣候因素對桓臺縣小麥生產影響可概括為:秋季播種條件適宜,冬季氣溫偏高有利安全越冬,春季氣溫回升快生育期提前,春季干旱影響畝穗數提高,中期低溫影響穗粒數提高,后期連續干熱風不利于小麥灌漿。

播種期應利用氣溫、降水等有利條件,實現一播全苗;越冬期前應培育壯苗,澆好越冬水,確保小麥安全越冬;返青-拔節期促控結合,并做好春季凍害預防,提高成穗率;返青期確保水分供應,提高穗粒數;揚花灌漿期適時澆水,預防干熱風,提高灌漿強度,增加粒重。

[1] 山東農業大學,萊陽農學院.作物栽培學[M].北京:農業出版社,1992:2,58.

[2] 孫本普,李萌,劉鋒,等.氣象條件和栽培因素對高產小麥生長發育的影響研究[J].湖北農業科學,2011(1):21-29.

[3] 姚渝麗,王增輝,王思遠,等.長春地區氣象條件對小麥生產的影響初探[J].吉林農業大學學報,1995(2):9-13.

[4] 榮云鵬,田茂超,王錫玖.2011~2012年度桓臺縣小麥生育期氣象條件對小麥生長的影響[J].安徽農業科學,2012,40(32):15822-15823.

[5] 韓錚錚,韓相斌,高翀,等.2010~2011年度濮陽小麥全生育期氣象條件對生長發育和產量的影響分析[J].安徽農業科學,2012,40(30):14854-14856,15002.

[6] 王登琪,王偉,孟惠民.2008年氣象條件對黃泛區小麥生長發育的影響分析[J].氣象與環境科學,2009(S1):248-251.

[7] HU L P,ZHANG H L,AN J,et al. Impact of climate variation on the exploitation degree of production potential of winter wheat in Tianshui[J].Meteorological and environmental research,2010,1(3):45-49,111.

Analysis of Wheat Growth and Development Characteristics and Meteorological Conditions in Huantai County from 2013 to 2014

LIU Ai-rong1, WANG Xi-jiu2, LIU Zhong-lan2

(1. Meteorological Bureau of Huantai County, Huantai, Shandong 256400; 2. Agricultural Bureau of Huantai County, Huantai, Shandong 256400)

Meteorological data and wheat yield data in Huantai County were used to analyze the wheat growth and development characteristics of Huantai County from 2013 to 2014. The population dynamic variation, grain filling rate and other indexes were compared with those of the previous years. Favorable and adverse weather conditions of wheat production were comprehensively analyzed in Huantai County from 2013 to 2014. Results showed that wheat sowing stage of Huantai County from 2013 to 2014 had proper temperature and humidity characteristics; the sowing quality of wheat enhanced. Temperature in winter was abnormally high, so that wheat passed winter safely. Temperature in spring returned rapidly so that wheat growth stage was ahead of time. However, drought stress at early stage affected the spike numbers; and low temperature at middle stage influenced the improvement of grains per ear. Wheat filling stage was in advance; grain weight increased, but continuous dry-hot wind was not good to wheat grouting.

Meteorological condition; Wheat production; Growth development; Huantai County

劉愛榮(1965-),女,山東桓臺人,工程師,從事農業氣象研究。

2016-06-03

S 162.5

A

0517-6611(2016)22-181-02