海派古鎮朱家角

海派古鎮朱家角

要看未來的上海到浦東,要看現在的上海到黃埔,要看過去的上海就到朱家角。當上海浦東還是一個小漁村的時候,朱家角已經繁華富庶了一千年,給現代和未來的上海沉淀了傳統與開放、古典與現代兼容并包的精神基因。

水鄉古鎮千年繁華如許

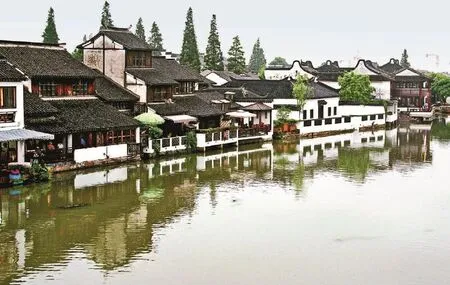

水鎮悠悠,黛瓦白墻負河而立,漕港河里碧波蕩漾,河中舟楫林立,兩岸商賈云集,石孔橋上游人如織……這是有著1700年歷史的上海古鎮朱家角。

朱家角早在三國時期便是成型村落。宋元期間,這里是一個名叫“朱家村”的富足小集鎮。小鎮連通了漕港河、朱泖河、淀浦河、淀山湖、太湖等水系,水運航道寬闊,四通八達,貿易日益繁盛。至明代時期,朱家村改名為珠街閣,又名珠溪、珠里,俗稱角里。是時,米市、油市、布莊、錢莊……紛紛涌入角里。“長街三里,店鋪千家”,南北百貨,各業齊全,于是在當地更有了“三涇(朱涇、楓涇、泗涇)不如一角”之說。上海最早的郵局、發電廠、米市、布市都是在朱家角誕生的。時至今日,朱家角不負往昔,繁華依舊。九街沿河而伸,千幢明清舊宅依水而立,三十六座石橋古風猶存……兩岸商鋪所用房子就是明清古民居。不經意抬頭,就能看見雕刻精致的木雕、石雕,穿越了歷史的煙塵,靜默而溫柔地守護著古鎮。

珠街閣三十六橋古風猶存

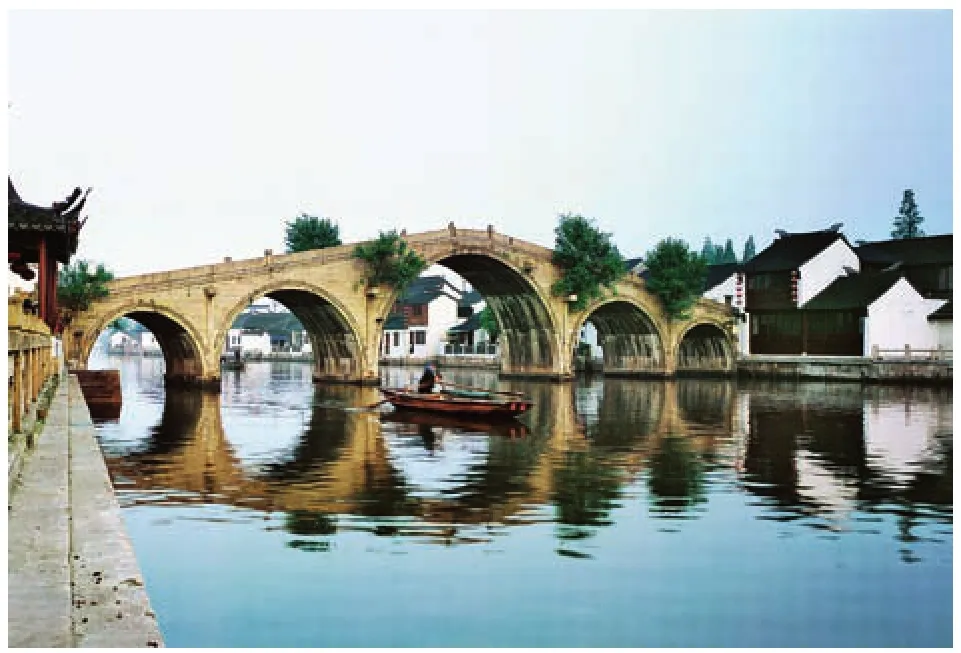

漕港河如同搖曳的玉帶,靜靜地橫臥在珠溪、井亭之間。千百年來,兩岸居民靠舟楫往來,溝通青昆兩邑。清《珠里小志》記載了漕港河有三十六座橋。至今,大部分石橋仍然忠實矗立在河上,肩負著承托歷史的重任。“潮聲喧走馬,平分珠浦浪千重;帆影逐歸鴻,鎖住玉山云一片。”這副對聯記載的是上海地區最早、最大的五孔聯拱石橋——放生橋。明朝隆慶年間,漕港河兩岸商民依然依靠搖船渡江。明遠庵里性潮和尚,為方便百姓來往遠,花費十五年時光終于募得善款,并與當地居民一起籌集勞力和物資,歷經風雨,才筑起了這座迄今江南地區最大的五孔石拱橋。

除了放生橋,朱家角有著四百多年歷史的泰安橋、三百多年歷史的平安橋和九峰橋,以及龍安橋、萬安橋、安定橋、綠野橋、春雨橋、玉階橋、普安橋、接秀橋、詠風橋等,共同守護著兩岸居民的安全,帶來了一方風水和平安。

2006年,朱家角鎮整治大淀湖時,出土一原始人頭蓋骨。經專家鑒定,已有近6000年的歷史,故被稱為“上海第一人”。從此,朱家角就有了“上海源”之說。

放生橋橫跨于漕港河上,長如帶,形如虹,因而得名“井帶長虹”。幾百年風雨滄桑,風韻如舊。

海派古鎮的特色民居

與烏鎮、周莊、同里相比,朱家角用“海派古鎮”形容是再恰當不過的。作為勾連八方的航運碼頭,朱家角自古繁華和富庶,迎接八方來客,成就了海納百川的大情懷。

盡管朱家角千幢古建奏著“江南風”的主基調,但行走其間,海派文化依然大膽張揚。其建筑在融合了周圍地區民居多種風格的基礎上,而又有獨創,涵大隆醬園和大清郵局的老石庫門,證大朱家角的江南民居,“江南第一茶樓”的紅磚大厝,西湖街上的吊腳樓,都是海派元素鮮活的載體。

朱家角小鎮總是主動地吸取著世界精華,然后統統收納其間,不管是建筑的、宗教的,還是藝術的、文化的。古鎮上不僅有圓津禪院(佛明清時期很多鄉紳富商、名人雅士在朱家角鎮大興土木建房成風,留下了很多風格各異的古建民宅。古鎮上不僅有圓津禪院(佛教)、城隍廟(道教),更有天主教堂,可見朱家角鎮的“大市情懷”。

朱家角小鎮總是主動地吸取著世界精華,然后統統收納其間,不管是建筑的、宗教的,還是藝術的、文化的。

西湖街上多是江南民居的青瓦飛檐,甚至帶有水上吊腳樓的獨特風韻。很多民居的屋脊就像航船,暗含水鄉民居的特征。屋脊之間互相錯落,高低起伏,充滿層次感和音樂感,呈現出一種流動的美。

“江南第一茶樓”是典型的紅磚大厝。茶樓創建于清朝末年,除樓身采用磚石結構外,其余全部采用木結構筑成,木制廊檐上的斑駁印記在吟唱著百年歷史的滄桑。盡管整體樓身儼然一副江南民居的姿態,但拱形磚石門依然透露出老上海石庫門建筑的風韻。只是三聯門拱,如此壯觀的場景,還是少見的,足見古人“西為中用”的大膽和魄力。大清郵局是一座中西合璧的老上海石庫門。郵局創于清光緒年間,破舊的“大清郵局”門簾上,依稀透著古韻。紅磚門拱足有二層樓高,豪華氣派,門楣上的旋花磚雕,散發著濃郁的海派氣息。兩旁“大眼粗眉”的落地窗,亦與對面的中式方窗相視而覷。

朱家角小鎮總是主動地吸取著世界精華,然后統統收納其間,不管是建筑的、宗教的,還是藝術的、文化的。

上海市青浦區區長夏科家

“未來5年,青浦區將加大朱家角鎮基礎設施建設力度,整修道路,解決老百姓就醫、購物等不方便的問題。其次,加大污水處理力度,讓河道里的水更清。再其次,尋找合適的經濟增長點,提高當地群眾的生活水平。我們針對該區域施行的政策是“大健康、大旅游、大文化”。“大旅游”就是發揮古鎮的人文資源優勢,讓更多的人來旅游,帶動就業。“大健康”就是在區域規劃里發展一些高端的醫療、養老、保健產業。“大文化”就是把文化這張牌打造成區域名片,引進一些大項目和高端旅游資源,以帶動就業,提高生活水平。”

上海市青浦區文廣影視局局長曹偉明

“目前,朱家角鎮引進的兩個文化大項目都是與水相關的,一個是譚盾的水樂項目,反映的是水鄉古典、禪意音樂;一個是張軍昆曲《牡丹亭》,運行得很好,吸引了很多游客專程來欣賞,帶動了當地特產業發展。我們選擇文化項目的標準:一是老百姓要獲利,二是項目與當地的生態相吻合。引進的文化項目要能和諧地嫁接到當地的生態環境中。目前朱家角鎮每年都舉行國際水彩畫雙年展、上海朱家角水鄉音樂節、世界華人龍舟賽等活動,能吸引數百個國家和地區的選手參與,讓海派文化走向世界。”

對于文化古鎮的開發利用,既要考慮其經濟價值,也要考慮其文化、生態等價值,適度開發,才有可能創造更大的價值。

傳統與現代交融的朱家角文氣

朱家角的文氣綿亙而來。今日,行走朱家角,各種文藝館依然遍布大小角落。不管是老地新建的朱家角人文藝術館、商都里滿園純設,還是老店新開的全華水彩藝術館、延藝堂,四處都能感受到濃郁的藝術氣息。

朱家角北端美周弄,兩株夫妻銀杏古樹參天。朱家角人文藝術館悄悄依樹而立,湊耳傾聽老樹講老鎮的千種故事、萬般風情。然后,將聽到的故事,刀筆成一百余幅油畫和雕塑,向人們集中展示著朱家角當地的歷史人文、古韻風貌和民俗風情。

正是朱家角不俗的藝術基因,受到了全國水彩畫家的青睞。全華水彩藝術館設于西井街原馬家食府內,臨河而立。這是一個新舊合璧、江南庭院式的專業水彩畫展館。院外河道縱橫、水波蕩漾,園內花草繁盛、水彩綻放,水鄉和水彩在這里完美交融。

江南水韻,自然少不了江南特色戲曲、音樂的伴奏。課植園里的大戲臺,在“昆曲王子”張軍的努力下,又恢復了往昔的繁榮。每每吳儂軟語的唱腔興起,這里便人山人海,仿佛重現了詠珠曲社的完美復興。

朱家角是一個包容的藝術小鎮。有古戲曲的復興,也自然有現代音樂的繁榮。譚盾水樂堂便是專為水樂演出而量身打造的音樂空間。水樂堂與圓津禪寺隔水相望,本是一座古宅,經過改造,成為水樂的表演空間,金屬屋頂正中間的一個大洞成為整個演出的點睛之筆。每當實景水樂《天堂頂的一滴水》開始表演時,一滴水從天頂的洞口碰出,與樂隊的水鑼、水音琴等水樂器碰撞出玄妙的音律。彼時,圓津禪寺的僧人在河對岸的寺廟清華閣二樓誦經,河面上過往的船只,劇場外的水池倒影,所有這些,正是水樂與朱家角的建筑、生活與景觀的完美交融。

水樂堂的華麗交響,恰是今天朱家角的一個縮影。在這里,古建筑可以成為新藝術的表演場;同樣,現代建筑也可以成為古老傳統文化的展廳。無論是建筑的、藝術的還是生活的,新與舊完美交融,和諧共生。

朱家角,有鄉愁,也一直向前。