輕紡類外貿(mào)企業(yè)利用國內(nèi)市場轉(zhuǎn)型路徑的經(jīng)驗(yàn)解釋

——浙港制衣案例分析

樓夢楚

浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)

輕紡類外貿(mào)企業(yè)利用國內(nèi)市場轉(zhuǎn)型路徑的經(jīng)驗(yàn)解釋

——浙港制衣案例分析

樓夢楚

浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)

2008年全球金融危機(jī)爆發(fā),造成外部需求下降和保護(hù)主義興起,外貿(mào)企業(yè)的生存現(xiàn)狀不容樂觀。杭州浙港制衣有限公司成功實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易轉(zhuǎn)型,為了深入探索外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷轉(zhuǎn)型路徑的可行性,本文運(yùn)用五力模型、SWOT分析法和“微笑曲線”理論等主流模型和分析方法對杭州浙港制衣有限公司的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷路過程進(jìn)行多層次的經(jīng)驗(yàn)解讀。為政府引導(dǎo)性政策的制定提供有益參考,為國內(nèi)其他深陷生存困境的外貿(mào)企業(yè)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷;SWOT分析法;微笑曲線

一、引言

自2008年金融危機(jī)以來,國外的發(fā)達(dá)資本主義國家經(jīng)濟(jì)開始下滑,消費(fèi)水平也隨之下降,這對中國一些依靠OEM的企業(yè)造成了巨大的沖擊。為了在日趨惡化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中謀求生存,一部分貿(mào)易企業(yè)通過轉(zhuǎn)內(nèi)銷的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)型,逐步將市場的重心由國外市場轉(zhuǎn)向國內(nèi)。那么,企業(yè)在進(jìn)行轉(zhuǎn)型過程中可能遇到哪些困難、機(jī)遇又如何應(yīng)對,這是轉(zhuǎn)型企業(yè)亟待解決的問題。本文以杭州市浙港制衣有限公司為調(diào)研對象,對企業(yè)轉(zhuǎn)型過程進(jìn)行深入了解,以期為政府引導(dǎo)性政策的制定提供有益參考,為國內(nèi)其他深陷生存困境的外貿(mào)企業(yè)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。

二、轉(zhuǎn)型前環(huán)境分析

輕紡業(yè)是浙江省的支柱產(chǎn)業(yè)之一,但其生存現(xiàn)狀卻不容樂觀。中國的輕紡貿(mào)易以訂單式加工為主,往往處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的最低端。除了行業(yè)自身的粗放式經(jīng)營問題外,經(jīng)濟(jì)危機(jī)使這一外向型行業(yè)遭受了巨大沖擊,外需下降、成本上升、競爭加劇、貿(mào)易保護(hù)和人民幣升值等壓力進(jìn)一步擠占了輕紡類外貿(mào)企業(yè)的生存空間。在上述不利環(huán)境的刺激下,部分企業(yè)將目光投向國內(nèi)市場,從外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的模式中找到了發(fā)展轉(zhuǎn)型的可能性,浙港制衣有限公司即是其中之一。

轉(zhuǎn)型前的政治環(huán)境相對單純。即使是在2008年金融危機(jī)沖擊下,中國經(jīng)濟(jì)仍然穩(wěn)中有進(jìn),國外市場收縮和出口受阻與國內(nèi)消費(fèi)仍然高漲形成明顯反常,外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)向自然看好并轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。因此,長期穩(wěn)定的政治環(huán)境為出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的路徑選擇提供了激勵。

金融危機(jī)發(fā)生后,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生深刻變化。隨著國內(nèi)人工、原材料等各種成本的增長以及金融危機(jī)對國外市場的影響,國外市場的“蛋糕”嚴(yán)重縮水,造成中國輕紡類外貿(mào)企業(yè)產(chǎn)能過剩。此外,很多歐美的廠商把眼光瞄向了印度、越南和巴基斯坦等勞動力成本更低的國家,生存條件進(jìn)一步惡化。

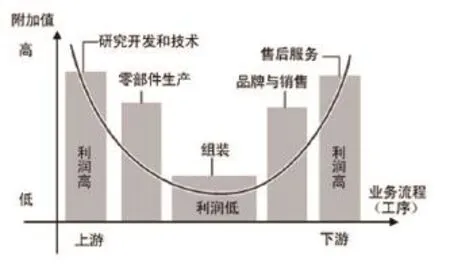

社會文化方面,隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國消費(fèi)者的觀念正在發(fā)生很大的變化,紡織類商品已不再取決于其單純的使用價(jià)值,人們更加注重品質(zhì)及個性的追求。在現(xiàn)階段紡織產(chǎn)業(yè)的國際分工體系中,發(fā)達(dá)國家日益專注于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”的兩端,以及末端的深加工和市場渠道,而以我國為代表的發(fā)展中國家則位于價(jià)值鏈的中部以及利益鏈的底部,主要依靠低成本和勞動力獲得比較優(yōu)勢,利潤水平也與國際平均水平相差甚遠(yuǎn)。

三、浙港制衣案例分析

本文就浙港制衣有限公司的成功案例,借由SWOT分析法、波特五力模型和微笑曲線等分析工具,去考察浙江省輕紡企業(yè)在出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷時所面臨的具體情況、現(xiàn)實(shí)問題和解決方法。

(一)企業(yè)實(shí)力分析

優(yōu)勢(strengths)方面,浙港制衣相對于一般輕紡類貿(mào)易企業(yè)在資本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)管理方面優(yōu)勢明顯,具體如下:

1、強(qiáng)大的資本優(yōu)勢。浙港制衣有限公司通過長期的自身積累,用自有資金發(fā)展業(yè)務(wù),沒有負(fù)債,減小了企業(yè)的資金壓力,且利于控制生產(chǎn)成本,這一點(diǎn)是多數(shù)外貿(mào)企業(yè)無法比擬的。

2、強(qiáng)大的質(zhì)量控制能力。浙港制衣的發(fā)展模式以O(shè)EM為主,主要從事嬰童羽絨服的加工生產(chǎn)。嬰童裝的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在世界范圍內(nèi)都極為嚴(yán)格,任一環(huán)節(jié)未達(dá)標(biāo),產(chǎn)品就無法上市銷售。浙港制衣在質(zhì)量方面有所保障,甚至售后的一段時間內(nèi)也承諾負(fù)責(zé),在行業(yè)內(nèi)口碑相傳。

3、良好的管理體系。從2008年開始,浙港制衣有限公司就成立了一個7人管理團(tuán)隊(duì),由總經(jīng)理親自培養(yǎng),負(fù)責(zé)公司的整體管控和業(yè)務(wù)發(fā)展,除工資外,公司利潤的50%由團(tuán)隊(duì)平攤。這樣一來,公司的人才流失問題能夠得到有效解決,高額的分紅使整個團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定團(tuán)結(jié),并盡心為公司服務(wù)。

當(dāng)然,我們在訪談中也察覺到該企業(yè)的一些不足,為后期的轉(zhuǎn)型過程造成阻礙,其相對劣勢(weaknesses)主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

1、缺乏對國內(nèi)市場的客觀認(rèn)識。多數(shù)外貿(mào)企業(yè)置身中國,卻對國內(nèi)市場非常陌生。一方面,對國內(nèi)的需求狀況并不了解,影響其產(chǎn)品定位及營銷決策的準(zhǔn)確性;另一方面,對國內(nèi)市場規(guī)則陌生,對國內(nèi)復(fù)雜多變的市場規(guī)則一時無法適應(yīng)。具體到浙港制衣有限公司,也是如此。

2、品牌營銷弱勢。浙港制衣在轉(zhuǎn)型后,仍然堅(jiān)持原有的OEM模式,缺乏對新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力,從而不能掌握設(shè)計(jì)和銷售等高附加值環(huán)節(jié)的技術(shù),造成企業(yè)存在缺乏核心競爭力等潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

3、缺乏渠道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。對于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的企業(yè),渠道建設(shè)是重點(diǎn)更是難點(diǎn)。訂單式的貿(mào)易模式下,外貿(mào)企業(yè)往往是選擇現(xiàn)成的國外經(jīng)銷商,使得企業(yè)對中間商過度依賴。但在企業(yè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷后,在激烈的競爭中如何獲取國內(nèi)市場訂單和銷售渠道,成為不可回避的一個難題。

(二)競爭環(huán)境分析

波特五力模型將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中,以此分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。我們沿其思路,從競爭的五種主要來源對浙港制衣有限公司的轉(zhuǎn)型過程進(jìn)行競爭環(huán)境分析,具體如下:

1.對供應(yīng)商的議價(jià)能力。一方面,浙港制衣生產(chǎn)規(guī)模較大,其年產(chǎn)能約為1到2個億,在羽絨服這個行業(yè)來說屬于大型生產(chǎn)廠商;另一方面,浙港制衣成立于1997年,歷史較長,擁有一批固定的供應(yīng)商,公司信譽(yù)良好,并且在2004年8月份被浙江省人民政府省統(tǒng)計(jì)局評為成長型企業(yè)100佳稱號,從而具有一定的議價(jià)的能力。

2.對購買者的議價(jià)能力。浙港制衣的次品率僅為3%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)。在質(zhì)量得以保證的情況下,國內(nèi)大型的服裝品牌選擇其為生產(chǎn)廠家,兩者各取所需互利共贏,有了國內(nèi)大品牌訂單的支持,國內(nèi)許多的小型廠商自然對浙港制衣的產(chǎn)品質(zhì)量非常信任,浙港制衣在進(jìn)行生產(chǎn)時就對購買者具有比較強(qiáng)的選擇和議價(jià)能力。

3.潛在競爭者進(jìn)入的能力。對于浙港制衣有限公司而言,由于最近幾年羽絨服行業(yè)利潤下降,甚至出現(xiàn)企業(yè)倒逼潮,因此較少出現(xiàn)新進(jìn)入者。而且公司在同行業(yè)中處于相對領(lǐng)先的地位,新進(jìn)者的沖擊影響較小。

4.替代品的替代能力。浙港制衣主要經(jīng)營為羽絨制品,其主要的替代品是棉花及化纖為原料的保暖制品。由于羽絨是利用廢棄的鴨毛、鵝毛為原材料,變廢為寶受,受到國家和國際方面的支持;相反,棉花價(jià)格較高,化纖污染環(huán)境,并且其保暖效果也不及羽絨制品。綜上,其他產(chǎn)品對于羽絨服的替代能力十分有限。

5、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭。現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、售后服務(wù)等方面,其競爭強(qiáng)度與許多因素有關(guān)。但浙港制衣憑借其多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及完善的售后服務(wù),在行業(yè)中獲得了比較好的聲譽(yù),并且從意大利引進(jìn)了一整套的管理經(jīng)驗(yàn),對次品的管控能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平,在同行業(yè)中的競爭能力較強(qiáng)。

(三)轉(zhuǎn)型路徑分析

浙港制衣在出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的升級過程中,國內(nèi)外市場的份額變動具體如下:從1997年到2002年,公司的全部產(chǎn)品銷往國外,外國市場份額為100%;2002年到2008年,內(nèi)銷的比例有所上升;到2008年,國內(nèi)外市場的比例大約各占一半。至2014年,企業(yè)產(chǎn)品大概75%是內(nèi)銷25%外銷。在后危機(jī)時代,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是我國外貿(mào)企業(yè)解決出口問題的重要舉措。本文從價(jià)值鏈和微笑曲線的角度分析浙港制衣有限公司的轉(zhuǎn)型選擇。

1、價(jià)值鏈和微笑曲線理論。外貿(mào)企業(yè)在國際分工中,各自位于全球價(jià)值鏈中的一環(huán),具體的經(jīng)營方式包括OEM、ODM和OBM。OEM轉(zhuǎn)向ODM是一種漸進(jìn)的變化,成功與否主要取決于企業(yè)能否盡快建立快速追趕先進(jìn)企業(yè)的學(xué)習(xí)、組織能力和創(chuàng)新能力。OBM階段,是生產(chǎn)商面向消費(fèi)者經(jīng)營,自主創(chuàng)立品牌的過程,其優(yōu)勢在于能夠親自感受和回饋消費(fèi)者購買行為的市場信息,有助于企業(yè)進(jìn)一步針對市場需求變化做出更靈活的產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)調(diào)整。

圖1 微笑曲線和經(jīng)營模式

如圖1所示,從微笑曲線來看,OEM模式恰好位于微笑曲線的最底端,而ODM和OBM則占據(jù)微笑曲線的研發(fā)和品牌營銷這兩端。在全球價(jià)值鏈中,產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力是價(jià)值創(chuàng)造的源泉,生產(chǎn)是價(jià)值實(shí)現(xiàn)的載體,市場營銷是價(jià)值實(shí)現(xiàn)的最終形式。從OEM、ODM到OBM模式的升級跳躍,企業(yè)逐漸能夠獨(dú)立承擔(dān)國際分工的“微笑曲線”的兩端——產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和品牌經(jīng)營這兩個環(huán)節(jié),其競爭能力和利潤水平也逐漸增加。

2.轉(zhuǎn)型路徑選擇。浙港制衣有限公司從出口向內(nèi)銷轉(zhuǎn)型后,并沒有采用附加值更高的ODM和OBM這兩種方式,仍堅(jiān)持以O(shè)EM為主,結(jié)合實(shí)際,總結(jié)出以下兩點(diǎn):

第一,建立自己的品牌,宣傳投入和發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)很大。真正站在品牌金字塔塔尖的企業(yè)其實(shí)只有少數(shù)幾家。首先,金字塔塔尖的容量有限。其次,在向頂尖品牌前進(jìn)的路上,需要持續(xù)不斷的資金投入。這對企業(yè)的現(xiàn)金流和企業(yè)實(shí)力也構(gòu)成了考驗(yàn)。最后,品牌的發(fā)展還包括許多不確定性因素,只有在各個因素配合之下,品牌才能走到塔尖。對我國大部分紡織業(yè)來說,不具備經(jīng)濟(jì)、人才實(shí)力走到金字塔頂端。即使走到金字塔頂端,比如美特斯邦威,李寧,到這個層次后也出現(xiàn)了財(cái)務(wù)、庫存問題,可見品牌路線本身的風(fēng)險(xiǎn)就很大。

第二,現(xiàn)實(shí)中,大部分頂尖品牌選擇將生產(chǎn)部分外包,而自身無工廠也不生產(chǎn)。企業(yè)的發(fā)展必須有重點(diǎn),要么潛心設(shè)計(jì)、要么潛心銷售,如果對整個產(chǎn)品鏈條上下通吃,必然大而不精,無法到達(dá)頂尖水平。企業(yè)根據(jù)自身狀況在品牌和生產(chǎn)中兩者選擇其一,將有限的資源和精力投入到最有效的一個方面,若選擇品牌就只做價(jià)值鏈的兩端,即研發(fā)和銷售,中間部分外包;若選擇價(jià)值鏈的中間部分,則摒棄研發(fā)和銷售,專注生產(chǎn)。

基于上述考慮,浙港制衣有限公司選擇OEM模式,在自己熟悉的生產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)展,揚(yáng)長避短,最大程度的規(guī)避了轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。

四、政策建議

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是一個系統(tǒng)的工程,不僅僅需要企業(yè)有強(qiáng)烈的轉(zhuǎn)型愿望,而且還要有政府相關(guān)部門的配合創(chuàng)造出適合企業(yè)轉(zhuǎn)型的環(huán)境才可能獲得成功,在這樣的前提下,浙港制衣依靠自己的先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),完善的售后服務(wù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,在國內(nèi)激烈的市場中贏得了一席之地,并成功的實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型。從浙港制衣的案例中,我們從政府和企業(yè)兩個方面給出如下建議:

(一)深化市場經(jīng)濟(jì)改革,完善競爭機(jī)制

只有嚴(yán)格遵循法律,給予各類企業(yè)公平的市場地位,才能提供一個公平競爭的市場, 為此有必要繼續(xù)深化市場經(jīng)濟(jì)改革,制約政府的行政權(quán)力對市場規(guī)則的侵犯。首先政府部門應(yīng)致力于提供良好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù),從動機(jī)上減少行政干預(yù)的可能。其次,應(yīng)當(dāng)加快破除行政壟斷的進(jìn)程,對于非國有經(jīng)濟(jì)部門不應(yīng)過多設(shè)限,國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)真正自負(fù)盈虧。最后,知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)法律應(yīng)得到貫徹,只有當(dāng)創(chuàng)新環(huán)境得到優(yōu)化,企業(yè)才會有動力去自主創(chuàng)新。

(二)試行金融改革和創(chuàng)新,改善投資環(huán)境

在當(dāng)前,企業(yè)融資難題的解決離不開健全金融與社會服務(wù)體系的建設(shè)。只有支持金融及相關(guān)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展,大膽進(jìn)行金融改革,努力建立多層次、充分競爭的金融市場,中小企業(yè)的融資需求才能得到滿足。

(三)改變企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和模式

企業(yè)當(dāng)前遭遇的經(jīng)營困難表明,依靠廉價(jià)勞動力、簡單的加工貿(mào)易的商業(yè)模式缺乏核心競爭力,過分依附于國外需求的經(jīng)營模式需要重新定位。在這一系列困難面前,企業(yè)應(yīng)當(dāng)化被動調(diào)整為動適應(yīng),主動思變求變,在“十三五”號召加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的背景下,力求從組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營上實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突破,增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,實(shí)現(xiàn)“中國制造”的價(jià)值提升。

[1] Chi Lo.China Risk Rising[J].International Economy, 2008(1):72-86.

[2] Mintz, Phil.An industry in tatters[J].Business China,2008(11): 2-3.

[3] 田園.擴(kuò)大內(nèi)銷有無快速通道[N].青島日報(bào),2008-3-3:第 010 版.

[4] 石章強(qiáng),孫東波等.外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷:直面“最熟悉的陌生市場” [J].銷售與市場,2007(11)34-41.

[5] 朱小紅.轉(zhuǎn)做內(nèi)銷難在哪里[N].中國紡織報(bào),2008-3-13:第 003 版.

[6] 胡畔.中國外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的路徑選擇和可行性分析——外貿(mào)平滑過渡國內(nèi)市場轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷穩(wěn)住本國江山[J].特區(qū)經(jīng)濟(jì),2010(5):239-241.

[7] 韓江奇.外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的產(chǎn)品策略[J].銷售與管理,2008:34-35.

[8] 商琦.紡織服裝業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的營銷戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變[J].科技信息,2009(23):146-147.

[9] 顧國強(qiáng).擴(kuò)大內(nèi)需要推倒內(nèi)外貿(mào)之間的“墻” [J].國際商業(yè)技術(shù),2009(2):30-33.

[10] 劉峰.中小企業(yè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷 B2B 模式值得嘗試[J].生活用紙,2009(2):53-54.

課題研究:一般課題《輕紡類外貿(mào)企業(yè)利用國內(nèi)市場轉(zhuǎn)型路徑的經(jīng)驗(yàn)解釋——浙港制衣案例分析》

樓夢楚(1991-),女,漢族,浙江諸暨,碩士研究生,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),產(chǎn)業(yè)組織理論