針刺瀉實補虛治療慢性功能性便秘30例觀察

劉 忠,邵偉立

(南京中醫藥大學附屬泰州市姜堰中醫院,江蘇 姜堰 225500)

針刺瀉實補虛治療慢性功能性便秘30例觀察

劉 忠,邵偉立

(南京中醫藥大學附屬泰州市姜堰中醫院,江蘇 姜堰 225500)

探討針刺瀉實補虛治療慢性功能性便秘的療效。方法:60例隨機分為治療組和對照組各30例,治療組采用針刺天樞、大腸俞、上巨墟、支溝,并配合實秘、虛秘不同取穴采用補虛瀉實治療。對照組予麻仁丸口服治療。結果:總有效率治療組83.33%、對照組70.00%,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論:針刺瀉實補虛治療慢性功能性便秘療效確切,安全。

慢性功能性便秘;針刺;瀉實補虛

慢性功能性便秘是臨床常見的病癥,因其病情復雜,病程較長,治療棘手,許多患者濫用或長期依賴瀉劑,嚴重影響其生活質量。針刺瀉實補虛治療慢性功能性便秘由于其有效性和安全性均較好,已逐漸受到重視和研究。我院從2012年開始使用針刺瀉實補虛治療慢性功能性便秘30例取得較好療效,報道如下。

1 臨床資料

共60例,均為我院肛腸科、針灸科、消化科門診收治患者,隨機分成兩組各30例。長期服用刺激性瀉藥28例,使用開塞露、灌腸甚至手助排便32例。治療組男17例、女13例,年齡25~76歲,病程5個月~6年。對照組男19例、女11例,年齡22~75歲,病程3個月~8年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:參照2006年國際功能性胃腸疾病羅馬Ⅲ(RomeⅢ)標準。①必須符合以下2項或者2項以上;a.至少25%的排便感到費力;b.至少25%的排便為干球狀便或硬便;c.至少25%的排便有不盡感;d.至少25%的排便有肛門直腸梗阻感;e.至少25%的排便需要手法幫助;f.排便次數每周小于3次。②在不使用瀉藥的情況下很少出現稀便。③沒有足夠的證據診斷IBS。診斷前癥狀出現至少6個月,且近3個月癥狀符合診斷標準。

排除標準:腸道器質性病變,如炎癥性腸病、腸結核、結腸息肉等。有消化道手術病史。嚴重原發性疾病及精神病。嚴重心肝腎功能損害。

2 治療方法

治療組:取天樞、大腸俞、上巨墟、支溝。實秘加合谷、太沖;虛秘加氣海、足三里、關元。患者取仰臥位,暴露腹部、四肢,針具選漢醫牌直徑0.32㎜×50㎜一次性毫針,諸穴用碘伏常規消毒后,刺手執針快速將針刺入穴位皮內,再緩慢捻轉刺入25~30㎜,施以小幅度高頻率提插,以得氣為度。實證用捻轉瀉法,虛證用捻轉補法。留針30min,中間行針2次。日2次,10天為一療程,治療2個療程。

對照組: 予麻仁丸(南京同仁堂藥業)口服,每日2次,每次6g,早晚各1次。

3 觀察指標

觀察排便頻率、排便速度、排便難度、便意感及伴隨癥狀,了解治療前后的病情變化。糞便性狀按Bristol分型評分:硬快且散在(1分),硬快但成條(2分),成條有裂紋(3分),成條且光軟(4分),軟膠狀便(5分),糊狀便(6分),稀或水樣便(7分)。

4 療效標準

參照《中藥新藥臨床研究指導原則》。臨床痊愈:大便恢復正常。顯效:大便基本正常,便秘明顯改善,間隔時間及便質接近正常,大便稍干而排便間隔時間在72h以內,其他癥狀大部分消失,積分減少大于2/3。有效:排便間隔時間縮短24h,便質稍干結,其他癥狀均有好轉,且積分減少大于1/2。無效:便秘或其他癥狀無改善或積分值減少不足1/3。

采用SPSS14.0統計軟件進行統計學分析,計數資料用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

5 治療結果

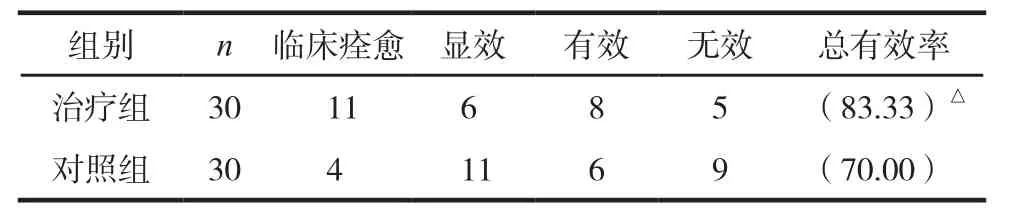

兩組療效比較見表1。

表1 兩組療效比較 例(%)

6 討 論

便秘是指大便秘結不通,排便時間延長或欲大便而艱澀不暢的一種病癥。主要原因是由生活規律改變、情緒抑郁或過度緊張,食物過少或過精、粗纖維攝入量過少,食物殘渣對腸黏膜刺激減弱,以及某些藥物引起神經調節興奮性降低,腸道平滑肌收縮減弱,腸蠕動減慢,膈肌、腹肌、肛門相關肌群不能協調而致。

便秘病情復雜,病程較長,治療棘手,手術效果遠期療效差。針刺治療慢性功能性便秘理論已形成兩種模式:經絡臟腑學說的傳統模式和神經電生理學說為理論核心的現代模式。根據經絡臟腑學說,選取特定穴位,使疏瀉有常,升降有序,腑氣通降,大便得行。根據神經電生理學說,主要調節中樞神經系統,交感與副交感神經和腸神經系統對胃腸動力的影響。大腸傳導功能失調是功能性便秘的發病機理。針刺補瀉法源于《靈樞·經脈》“盛則瀉之,虛則補之”。六腑病多選用腹部的募穴,天樞為大腸之募穴,位于上下腹之間,腑氣之所通,為調解上下腹氣機運行之樞機,有理氣消滯,調整大腸功能的作用,是治療便秘的首選穴位[2]。大腸募穴天樞,俞穴大腸俞,俞募配合,可振奮 、通瀉大腸腑氣,配大腸下合穴上巨虛,以疏通腑氣,腑氣通則傳導功能自可復常。氣海具有益氣助陽的功能,關元為小腸募穴,為保健要穴,可促進腸蠕動。根據“合治內腑”的經旨,選用合穴足三里,足三里歷來被用作強壯穴,現代實驗研究針刺足三里可以提機體免疫機能。針刺足三里、天樞可調節腰骶部脊髓內低級神經中樞與大腦皮層,促進胃腸平滑肌蠕動,增強盆底橫紋肌力量,加強肛門內外括約肌的協調作用。促進消化道腺體分泌,增加腸道液體容量,以促進排便[3]。諸穴合用,可調理脾胃大腸之氣,使氣機升順暢,恢復運化和傳導功能,腸蠕動增加,大便排出順暢。支溝宣通三焦氣機,三焦順則腑氣通調。

針刺瀉實補虛治療便秘可謂標本兼治,既可避免手術帶來的痛苦,又避免了長期服用瀉下藥而產生不良反應,療效好,操作簡便,安全經濟。

[1] 孫忠人.從針灸學理論體系的兩種模式看引循證醫學入傳統針灸模式的必要性[J].中醫藥信息,2002,19(6):2-3.

[2] 馮驊.針灸治療便秘取穴規律探究[J].針灸臨床雜志,2003,19(10):2-3.

[3] 楊壯立.針刺治療習慣性便秘療效觀察[J].上海針灸雜志,2008,27(12):13-14.

R246.122

B

1004-2814(2016)08-0814-02

2016-04-01