基于“培訓—職業匹配”理論的農民田間學校模式構建研究

王倩雯,趙丹

【摘要】農民田間學校是聯合國糧農組織提出和倡導的農民培訓方法,是以農民為中心,通過組織農民參與分析、研究和解決農業生產中的實際問題,從而提高其自信心和決策能力的新型農技推廣方式,[1]在推行過程中顯現出經濟、生態和社會三大效益。[2]因此,本研究以“培訓—職業匹配”為研究的理論基礎,通過對陜西省寶雞市太白縣的調研發現,農民田間學校在實踐過程中存在培訓內容不符合農民需求,培訓方法缺乏靈活性以及師資隊伍質量不高等問題,其主要原因是農民田間學校在我國發展處于起步階段,政府對農民田間學校缺乏資金投入,管理體系不完善等。因此,為提升農民田間學校的發展質量,其培訓目標、時間、內容、方法和師資隊伍等方面應與農民需求相匹配,構建“培訓—職業匹配”的農民田間學校模式,實現新型職業農民的培訓目標。

【關鍵詞】農民田間學校;新型職業農民;“培訓—職業匹配”;職業培訓

【中圖分類號】G725【文獻標識碼】A【文章編號】10018794(2016)09005605

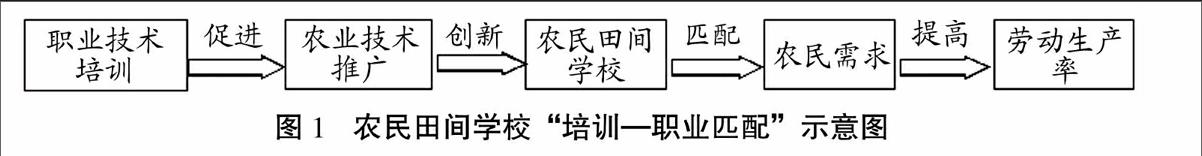

一、“培訓—職業匹配”理論及其與農民田間學校模式的關系“培訓—職業匹配”理論提出:將普通教育的學生稱為“非使用者”型學習者,指在接受教育的過程中以理論教育為主的學習;職業技術教育的學生稱為“使用者”型學習者,學校的技術訓練緊緊圍繞工作而進行。在工作中,“使用者”型學習者的勞動生產率明顯高于“非使用者”型學習者,關鍵在于“使用者”型學習者所接受的培訓是圍繞所從事的工作進行的,專業對口,符合工作崗位的要求。[4]所以,培訓與農民的實際需求相匹配時才能更好地提高勞動生產率(如圖1),而農民田間學校正是以該理念推行的。例如,2009年,西北農林科技大學在太白縣咀頭鎮方才關村建立蔬菜試驗示范站。專家們把科研實驗室搬進了大田,從優良品種入手,開展甘藍、大白菜、蘿卜、西葫蘆、菜豆等相關栽培技術研究,5年由國內外引進優良蔬菜12個種類1 274個品種,根據生產實際和市場需求為當地打造了甘藍、菜花、白菜、春蘿卜、西葫蘆等山地特色優勢蔬菜產業帶。2009年,太白縣菜農人均收入僅有4 250元,2015年菜農人均收入已達7 200余元。這近乎翻番的收入,讓菜農腰里的荷包一下鼓了起來。顯然,太白的農民培訓已有了農民田間學校培訓的雛形。該案例也證明農民田間學校的培訓模式與該理論的核心思想是相對應的,為農民田間學校模式的推行和完善提供了強有力的理論基礎。農民田間學校堅持理論聯系實際,具體問題具體分析,基本符合該理論所提出的培訓要與實際工作相聯系,與傳統農業技術推廣“一刀切”的現狀形成了鮮明的對比,有利于農民勞動生產率的提高。

二、農民田間學校模式實踐過程中的現實問題1培訓內容沒有滿足新型職業農民的實際需求

新型職業農民將把務農活動作為終生的事業,解決“無人種地”的問題。對新型職業農民培訓的目標不只是讓其學會種地,更要解放思想,培養其全產業鏈技術,提高他們的總體素質,同時承擔相應的社會責任。但是調研發現提供的培訓內容比較狹窄,并沒有滿足農民對培訓的實際需求,不符合新型職業農民的培養目標。農民通過培訓期望獲得科學種田、經營和銷售等方面的知識和技能,但是培訓的內容并沒有滿足農民的需求,只有個別農戶接受了銷售方面的培訓(如表1),但接受培訓的農戶表示“培訓的內容在實際操作過程中沒有太大的作用,實際意義不大”。

雖然農民田間學校在農業技術培訓方面發揮了作用,但對于其他方面的培訓比較缺乏,沒有滿足農民的實際需求,不利于農業產業化的發展。比如:太白縣是有名的“無公害蔬菜基地”,種菜是農民的主要收入來源,但是很多農民表示,“去年種的菜基本沒有銷售出去,很多菜在地里爛掉了”。雖然有“蔬菜經濟人”在發揮作用,但是數量較少,同時涉及人際關系等問題,造成較多農戶的銷售存在問題。農民種菜一畝地大概要投入600—700元,如果沒有銷售出去,不但不能收回成本,整個作物生長周期的勞動力付出也是徒勞的,嚴重影響了農民的生活狀態和種地的積極性。

表1農民接受培訓的內容

農戶類型組織單位培訓內容普通農戶縣農技站種菜培訓、預防、治療“根腫病”蔬菜經濟人縣農技站收購、銷售農家樂經營戶旅游局、縣上、婦聯衛生、服務、做菜養殖戶(雞)飼料公司、農牧局防疫、授藥、停藥期、檔案建立種植大戶(植種)種子承包公司清除雜苗、均勻授粉個體經營戶(建材)就業局再就業培訓(注:表中信息均來源于對太白縣咀頭鎮三個村、鸚鴿鎮一個村部分農戶以及街道部分個體戶所做的調查,還有很多農民表示從未接受過培訓)

2培訓方法缺乏靈活性,未體現非正式學習特征

在太白調研發現,培訓基本在村委會講課,每次講1—2個小時,或者播放與農業相關的視頻課程,但是每次培訓完農民把學習的東西都忘記了,對他們沒有任何幫助。培訓方式以講座為主,很少進行實踐活動,存在培訓方法單一,缺乏靈活性等問題(如表2)。

成人不喜歡“填鴨式”的教學方法,他們更傾向于自己參與進去,相互討論的方法。同時,要與成人的實際工作經驗相聯系,這樣學習效果才能更好。[5]農民田間學校提倡以非正式成人學習的方法進行農民職業培訓,但是在實際的操作過程中還是存在培訓方法不靈活,不太符合農民學習特征的問題。培訓方式比較單一,以講授式為主,農民的參與度不夠,缺乏相互之間的探索和交流。沒有做到因地制宜地進行創新教學,培訓方法缺乏“本土化”,對農民的吸引力不夠。

表2農民接受培訓的主要方式

農戶類型培訓方式普通農戶講座(地點:村委會;時間:1—2個小時)蔬菜經濟人講座(地點:縣上;時間:半天)農家樂經營戶講座、操作(地點:村委會;時間:1—2個小時)

參觀示范園(岐山)養殖戶(雞)講座(地點:縣上;時間:半天)種植大戶(植種)講座(地點:村委會;時間:不確定)

實踐(地點:田間;時間:授粉期)個體經營戶(建材)講座(地點:縣上;時間:不確定)

3農民田間學校教師選拔存在隨意性,培訓過程缺乏相應的教學技巧

缺乏教師和師資隊伍整體質量不高,是培訓效果不理想的一個重要影響因素。在太白縣調研時,農技站站長告訴我們,“農技站現有4名工作人員,同時兼職農業培訓指導員,負責咀頭鎮18個村的農業技術培訓。每個人都要去給農民講課,農技站沒有專門的指導員,也會從縣、市或者學校聘請指導員為農民進行一兩天的培訓(如表3)。這種現狀很明顯地體現出農民職業培訓教師隊伍的建設存在很大的問題,一是教師缺乏專業訓練,很難掌握教學過程中學習者的心理以及教學技巧;二是教師數量嚴重不足;三是教師隊伍存在不穩定的問題,由于很多教師都是兼職的,所以教師的流動性較大,培訓存在不銜接和不完善的問題。

表3農民接受培訓的次數和師資隊伍

農戶類型培訓次數培訓教師普通農戶每年1—2次農技站工作者蔬菜經濟人共1—2次農技站工作者農家樂經營戶每年1—2次聘請市里的教師養殖戶(雞)不確定公司技術員種植大戶(植種)每年1次公司技術員個體經營戶(建材)每年春天聘請市里的教師

4培訓效果與預期差距較大,新型職業農民沒有通過田間學校模式受益

農民接受培訓的積極性比較高,希望通過培訓可以學習到有利于農業生產方面的科學知識和技能。但是由于培訓存在不符合實際等問題,造成培訓效果不太理想,部分農戶表示針對性的培訓效果比較好,如針對農家樂和植種的培訓農民認為效果較好,其他講座式的培訓農戶認為基本沒有作用(如表4)。

農業技術推廣很大程度上受經濟因素的制約。我國屬于發展中國家,農民的經濟收入普遍較低,農民接受農業技術培訓基本是以增產進而提高經濟收入為目的的。但是,由于我國人口數量較多,農民人均耕地面積較少,農業也沒有發展到像美國“農場主”的經營模式,可以通過培訓或者專家指導產生高效益。所以,農民參加田間學校培訓雖然可以學習科學知識和技術,但是對于提高經濟效益的作用卻不是很明顯,農民就不愿意花費精力去參加培訓。同時因為培訓不符合農民的需求,沒有達到預期的效果,導致農民參與的積極性也不高,成為農民田間學校推行的障礙。

三、農民田間學校存在問題的原因分析

1農民田間學校模式的理論研究和實踐在我國仍處于起步階段

農民田間學校在我國引入至今,大概可以分為以下幾個階段:第一階段,農民田間學校理念的引入和創始階段;第二階段,農民田間學校模式的應用;第三階段,根據本國國情對農民田間學校的創新發展階段;第四階段,農業部開始重視并積極推廣農民田間學校。[6]但是,總的來說我國農民田間學校模式的應用還處于起步階段。

農民田間學校在我國起步晚,處于邊研究邊試行的狀態,發展速度比較慢,受訓的農民數量比較少,只有少數地區實施農民田間學校的培訓。而且,我國在農民田間學校的推廣過程中存在照搬國外經驗等問題,使得其在我國的發展存在理論和實踐都不適應的問題。因此,農民田間學校還需在發展中不斷完善,在實踐中總結適合我國國情的經驗。

2政府對農民田間學校模式缺乏資金投入

農民田間學校的培訓需要專業指導員和一定的資金支持才能得以實現,學校剛開始在我國實行總體上依靠國際的支持,但隨著國際項目的結束對我國項目的支持也漸漸結束,最主要的還要依靠我國政府的大力支持。[7]由于我國農民田間學校處于起步階段,政府沒有真正認識到農民田間學校培訓的重要性,缺乏政策和資金支持,沒有建立完善的保障機制,因此難以保證農民田間學校推行的質量。

3農民田間學校的組織管理缺乏科學性

農民田間學校在推廣過程中沒有形成完善的管理機制,缺乏統一的操作標準和制度規范,缺乏專門機構的設置和基層農業技術推廣人員的培養,沒有形成農民田間學校完善的系統。同時,農民田間學校的指導員隊伍整體水平也有待提高,在組織農民培訓的過程中缺乏科學性和靈活性,造成培訓難以做到理論聯系實際,具體問題具體對待。

4新型職業農民對參與農民田間學校的收益認知不足,缺乏動力

著名諾貝爾獎獲得者邁克爾·托達羅提出生物和技術革新的采用不僅取決于自然和經濟條件,而且更多的是取決于眾多生產者的態度、價值標準和能力,這些生產者必須能理解所提出的變革,必須愿意接受它們并能夠去付諸行動,[8]特別強調了個體主觀認知的重要性。然而由于農民自身認識的局限性和盲目性,有很多人認為農民職業培訓沒有任何意義,從心理上不接受新技能的培訓。另一方面,農民錯誤的將農民田間學校培訓產生的效果等同于經濟效益,[9]但是由于我國的人均耕地面積較少,短期內難以產生明顯的作用,造成農民認為參加農民田間學校培訓是沒有作用的,失去了參加農民田間學校培訓的動力。

四、構建“培訓—職業匹配”的農民田間學校模式,提升培訓質量任何一個國家的工業化進程離不開農業的支持,經濟的現代化不能沒有農業的現代化。如果農業發展得不到應有的重視,就會嚴重遏制工業化和經濟發展。[10]因此,我國政府提出要“大力培育新型職業農民”,積極推廣農民職業培訓的新模式—農民田間學校。基于“培訓—職業匹配”理論,農民田間學校模式必然要從培訓目標、時間、內容等方面與新型職業農民的職業特征相匹配,才能提高培訓質量,滿足農民需求,實現農業現代化發展的目標。因此農民田間學校模式構建應重點考慮以下因素(如圖2):第一,培訓目標要符合新型職業農民的培養目標,同時考慮農民的需求,與農民參加田間學校培訓的目標相貼合。在幫助農民掌握科學技術,學習科學文化知識,改變思想觀念的同時,使其經濟收入得到提高,實現農業致富的目標,且有利于農民更加穩定的從事農業活動,改變農村地區無人種地的現狀。

第二,培訓時間的安排要符合農作物生長的規律,抓住培訓的關鍵期,改變之前培訓無規律,農民參加培訓積極性不高的問題。農戶表示希望可以從選種、播種到收獲指導員全程跟蹤指導,有利于及時發現問題,解決問題,提高培訓的質量。

第三,在進行培訓之前要對農民進行預調查,根據農民的實際需要制訂培訓計劃和培訓內容。改變培訓內容不符合農民需求的現狀,豐富培訓內容不能局限于農業技術的指導,應為農民提供經營、管理、銷售方面的培訓,要有利于形成“生產—經營—銷售”一體化的產業鏈,促進農業現代化的發展。

第四,培訓方法采用非正式成人學習的方法,改變培訓方法單一,以講座為主,“死記硬背”的培訓方式,提倡啟發式、互動式和參與式的學習方法,重視實踐活動,充分發揮成人學習的特長,從實踐中學習和總結所學習的知識與技能。豐富農民田間學校的培訓方法,要有利于吸引農民積極參與,創造良好的培訓氛圍。

第五,師資隊伍建設方面需要政府的大力支持,建立“職前培養—在職培訓”的體系,完善專業教師培養系統,為農民田間學校模式的發展提供專業人才。提高師資隊伍的質量,有利于提高農民職業培訓的質量。

當然,農民田間學校模式構建不只局限于這五個方面,還有很多因素有待于更進一步的探究,使其發展越來越完善,為我國農業發展發揮更大的作用。

聯系“培訓—職業匹配”理論總結的農民田間學校發展模式,是以農民的需求為基礎而構建的,與傳統農業技術培訓形成了鮮明的對比,為我國農民職業培訓注入了新鮮血液,有利于提高農民職業培訓的效果,有利于激發農民參與培訓的積極性和主動性,進而加快推進農業現代化的發展速度。但是,該模式的實現在政策和資金等方面離不開社會和政府的支持,需要保證農民田間學校模式推廣形成“從上到下”的統一,避免形式化等問題,需要各個部門的不斷努力,農民田間學校發展任重而道遠。

【參考文獻】

[1]楊普云,等.農民田間學校概論—參與式農民培訓方法管理[M].北京:中國農業出版社,2008:1.

[2]張明明,等.農民田間學校的起源及在中國的發展[J].中國農業大學學報,2008,(25):129—135.

[3]中國新聞網[EB/OL].http://www.chinanews.com.

[4][美]卡諾伊·萊文.教育大百科全書:教育經濟學[M].杜玉紅,等譯.重慶:西南師范大學出版社,2011:52—57.

[5][荷]圖季曼.教育大百科全書:成人教育[M].李家永,等譯.重慶:西南師范大學出版社,2011:331—333.

[6]胡春雷.中國農民田間學校發展問題研究[J].安徽農業科學,2013,41(32):12 810—12 811.

[7]肖長坤,鄭建秋.國內外農民田間學校現狀、問題與對策[J].北京農業職業學院學報,2008,(22):72—75.