在物理課堂上培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造力

趙鴻煜 王景聚

1因藻類造油勇奪英特爾科學(xué)獎(jiǎng)的美國女孩

2013年3月12日,17歲的女孩因利用藻類植物制造生物燃料油的成就戰(zhàn)勝另外39名決賽選手,勇奪當(dāng)年英特爾科學(xué)獎(jiǎng)(Intel Science Talent Search)的第一名.Sara Volz在自己的實(shí)驗(yàn)室用人工方式培育出含油量極高的藻類細(xì)胞,這一創(chuàng)新有望解決人類的能源困境.經(jīng)過核算,同樣產(chǎn)出一桶油,實(shí)際成本價(jià)格竟然不到2美元.因?yàn)檫@一重大成就,美國麻省理工學(xué)院已提前將她錄取,并承諾提供最好的實(shí)驗(yàn)設(shè)備供她繼續(xù)研究.令人驚奇的是:她并沒有任何科研經(jīng)費(fèi)或支持,實(shí)驗(yàn)室就在自己家的床底下(圖1).而這個(gè)小女孩做這個(gè)實(shí)驗(yàn)的起因竟是因?yàn)檎n堂上老師的一句話:“藻類植物作為一種可迅速再生的資源, 現(xiàn)今轉(zhuǎn)化為生物燃料在技術(shù)上已成為可能, 但相當(dāng)昂貴的生產(chǎn)成本讓這種技術(shù)難以落地.”這樣簡單的一句話,激發(fā)了一位Sara Volz對(duì)再生能源的思考.

如果這個(gè)故事非要用一句話來總結(jié)的話,那就是Sara通過人工篩選找到了產(chǎn)生最多生物燃料油的藻類植物,這種新方法有助于降低藻類植物生物燃料的總成本.但是這樣的評(píng)價(jià)或許太簡單和冷酷了.人們往往只看到成功人士光鮮奪目的一面,然而卻看不到他們?yōu)榇烁冻隽似匠H穗y以想象的艱辛和努力.因此,要想投身于科研,就要有Sara這種執(zhí)著和不輕易放棄的決心.

2學(xué)生創(chuàng)造力的培養(yǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì),近四百年來世界重大的科技發(fā)明,很少出自中國人之手,諾貝爾獎(jiǎng)自創(chuàng)立以來,只有屠呦呦先生一人獲得了一項(xiàng)真正意義上的科學(xué)方面的獎(jiǎng)項(xiàng).似乎在這些方面,國人的創(chuàng)造力一下子消失殆盡.中華民族是一個(gè)富有智慧的民族,中國孩子智商高,在各類知識(shí)性考試中往往是出類拔萃的,但是往往中國孩子的創(chuàng)造力卻顯得蒼白無力.

孩子讀書,學(xué)習(xí)有著雙重目的:一是掌握知識(shí);二是發(fā)展思維技能.對(duì)于我們所學(xué)到的知識(shí)而言,如何“學(xué)以致用”一直困擾著我們的教育工作者,因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)實(shí)際生活中,特別是科技信息高速發(fā)展的今天,創(chuàng)造力就顯得尤為重要.我國教育領(lǐng)域中出現(xiàn)“高分低能”的現(xiàn)象必然是側(cè)重知識(shí)性教學(xué)的結(jié)果.創(chuàng)造力,是人類特有的一種綜合性本領(lǐng).一個(gè)人是否具有創(chuàng)造力,是一流人才和三流人才的分水嶺.創(chuàng)造力是知識(shí)、智力、能力及優(yōu)良的個(gè)性品質(zhì)等復(fù)雜多因素綜合優(yōu)化構(gòu)成的.創(chuàng)造力是指產(chǎn)生新思想,發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造新事物的能力,它是成功地完成某種創(chuàng)造性活動(dòng)所必需的心理品質(zhì).例如創(chuàng)造新概念、新理論、更新技術(shù)、發(fā)明新設(shè)備、新方法和創(chuàng)作新作品都是創(chuàng)造力的表現(xiàn).創(chuàng)造力是一系列連續(xù)的復(fù)雜的高水平的心理活動(dòng).

相對(duì)來說,并不是比較聰明的人,就一定會(huì)有較高的創(chuàng)造力.創(chuàng)造力體現(xiàn)在“勤思考,常動(dòng)手,常提問,敢質(zhì)疑,不放棄”等方面,如何把我們的孩子培養(yǎng)成更具創(chuàng)造力的一代是每一個(gè)成年人尤其是作為教育者的我們應(yīng)該思考和努力實(shí)現(xiàn)的刻不容緩的大事.

2.1激發(fā)學(xué)生求知欲和好奇心

求知欲和好奇心是創(chuàng)造性思維的基礎(chǔ),培養(yǎng)敏銳的觀察力和豐富的想象力,特別是創(chuàng)造性想象,是進(jìn)行變革和發(fā)現(xiàn)新問題或新關(guān)系的重要基礎(chǔ).

2.2教師用語的選擇

蘇霍姆林斯基指出:“教育的藝術(shù)首先包括談話的藝術(shù).”教育效果在很大程度上取決于教師自身的語言表達(dá)能力,這就給教師的語言修養(yǎng)提出很高的要求.聰明的老師對(duì)自己的用語非常的講究.一樣的話可以說出完全不一樣的效果.一句話,可能點(diǎn)燃一個(gè)思想的小火花;也可能扼殺一個(gè)對(duì)未知充滿好奇和探索欲望的種子.教師用輕松幽默的語言營造一個(gè)自由課堂氛圍對(duì)于學(xué)生來說是非常珍貴的.愛因斯坦在回憶他的學(xué)生生活時(shí)曾這樣感慨:“現(xiàn)代的教學(xué)方法,竟然還沒有把研究問題的神圣好奇心完全扼殺掉,真可以說是一個(gè)奇跡;因?yàn)檫@株脆弱的幼苗除了需要鼓勵(lì)以外,也需要自由,要是沒有自由,它不可避免的會(huì)夭折.”

2.3多做實(shí)驗(yàn)激發(fā)學(xué)生興趣,培養(yǎng)學(xué)生探究能力,鼓勵(lì)學(xué)生自己動(dòng)手制作實(shí)驗(yàn)器材

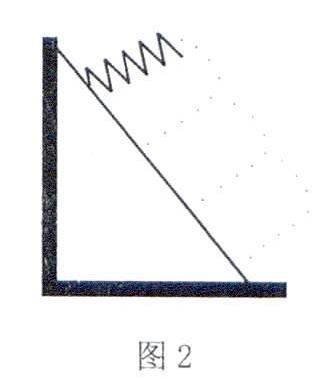

物理是一門理論和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的學(xué)科,沒有任何一門學(xué)科可以像物理課這樣有大量生活的常見實(shí)驗(yàn).比如怪坡實(shí)驗(yàn),磁懸浮等實(shí)驗(yàn).在講授能量概念的時(shí)候,筆者曾做過簡單的小實(shí)驗(yàn)“彈簧翻跟斗”.在事先調(diào)整好斜面角度的木板上端,放置一根勁度系數(shù)很小的塑料彈簧,然后用手提著彈簧的上端,輕輕一拉,旋轉(zhuǎn)使之處于“∩”形狀,放手后,整根彈簧就會(huì)不停地翻轉(zhuǎn)下去,就像雜技演員在地面上翻筋斗一樣.一時(shí)間,教室馬上熱鬧起來,同學(xué)們紛紛熱情討論,進(jìn)而展開了對(duì)這一現(xiàn)象的解釋,當(dāng)用手輕拉后,彈簧處于“∩”形狀.這時(shí),彈簧發(fā)生伸長形變,儲(chǔ)存了彈性勢(shì)能,于是彈簧便產(chǎn)生收縮的彈力,拉動(dòng)后彈簧運(yùn)動(dòng),當(dāng)前端接觸到斜面時(shí),后端變成了上端,即變成了下一個(gè)動(dòng)作的前端,在慣性的作用下彈簧繼續(xù)往下翻.整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,彈簧的重力勢(shì)能、彈性勢(shì)能和動(dòng)能三者之間不斷地發(fā)生相互轉(zhuǎn)化.這樣,彈簧就不停地翻轉(zhuǎn)下去了.而這種熱情的持續(xù)時(shí)間比筆者想象的更要長久,此后每次講到彈簧類問題,筆者都發(fā)現(xiàn)學(xué)生的準(zhǔn)確率和熟悉度相比其他類問題都要提高很多.

2.4創(chuàng)設(shè)物理模型,時(shí)刻聯(lián)系生活實(shí)際,教學(xué)和實(shí)際相聯(lián)系

眾所周知,物理的用處很廣,往小一點(diǎn)說,物理學(xué)能夠解釋一些常見的自然現(xiàn)象,能夠預(yù)測(cè)事物將要發(fā)生的變化,可以了解宇宙的產(chǎn)生、發(fā)展、結(jié)局.物理學(xué)在各個(gè)方面都有廣泛的應(yīng)用,如建筑結(jié)構(gòu)符合力學(xué)要求,醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)等學(xué)科也應(yīng)用到物理學(xué)原理.另外,很多著名的哲學(xué)家同時(shí)也是物理學(xué)家.我們知道,除了黑格爾,其他的哲學(xué)家都有研究物理學(xué)的經(jīng)歷,所以物理學(xué)是開拓思維的最好的科學(xué)之一.如果我們?cè)诮虒W(xué)過程中,能把枯燥的定理定律和實(shí)際生活聯(lián)系起來,把隨手可見的事件轉(zhuǎn)化成物理模型,學(xué)生就不會(huì)像背天書一樣地把各種定理定律弄混淆,這就需要教師在備課中投入更多的精力做更多的準(zhǔn)備工作.

2.5克服心理障礙

中國的傳統(tǒng)應(yīng)試教育導(dǎo)致了教育方式的相對(duì)單一,采用機(jī)械化教育方式培養(yǎng)學(xué)生,其教育模式與考試方法限制了學(xué)生能力的充分發(fā)揮,所以當(dāng)涉及到創(chuàng)造時(shí),我們的孩子明顯出自信心不足.《小王子》里面大人總是按照他們已知的世界來規(guī)范孩子,當(dāng)孩子們做出不符合這個(gè)規(guī)范的事的時(shí)候,大人就說你錯(cuò)了,他們沒有想象力也看不懂具有創(chuàng)造力的東西.孩子們的創(chuàng)造力就這樣被抹殺了.當(dāng)孩子們步入高中的時(shí)候,他們已經(jīng)不再相信自己可以創(chuàng)造了.中國的教育問題是一個(gè)龐大的體系,在我們能夠達(dá)到的范圍內(nèi),我們能做的是盡可能多地鼓勵(lì)學(xué)生,讓學(xué)生多參與教學(xué)活動(dòng),克服心理障礙,把被動(dòng)化為主動(dòng),當(dāng)學(xué)生有什么新想法的時(shí)候要多鼓勵(lì)他們的探索精神,給與實(shí)驗(yàn)儀器的使用和知識(shí)指導(dǎo),讓他們形成獨(dú)立思考,敢于質(zhì)疑的習(xí)慣.

2.6優(yōu)化課堂教學(xué),為創(chuàng)造力培養(yǎng)提供保障

在課堂上開拓創(chuàng)新,優(yōu)化課堂教學(xué),提高課堂效率,充分利用課堂,把課堂變成培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的主陣地.

2.6.1翻轉(zhuǎn)課堂

重新調(diào)整課堂內(nèi)外的時(shí)間,學(xué)生是教學(xué)的主體,教師是教學(xué)的主導(dǎo).在這種教學(xué)模式下,在課堂內(nèi)的寶貴時(shí)間內(nèi),學(xué)生能夠更專注于主動(dòng)的基于項(xiàng)目的學(xué)習(xí),共同研究解決問題,從而獲得更深層次的理解.教師不再占用課堂的時(shí)間來講授信息,這些信息需要學(xué)生在課后完成自主學(xué)習(xí),他們可以看視頻講座、看博客、閱讀功能增強(qiáng)的電子書,還能在網(wǎng)絡(luò)上與別的同學(xué)討論,能在任何時(shí)候去查閱需要的材料.教師也能有更多的時(shí)間與每個(gè)人交流.在課后,學(xué)生自主規(guī)劃學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)節(jié)奏、風(fēng)格和呈現(xiàn)知識(shí)的方式,教師則采用講授法和協(xié)作法來滿足學(xué)生的需要和促成他們的個(gè)性化學(xué)習(xí),讓學(xué)生通過實(shí)踐獲得更真實(shí)的學(xué)習(xí)從而提高學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)造能力.

2.6.2精心設(shè)計(jì)教學(xué)環(huán)節(jié)

(1)多種方式引入.視頻片段、小實(shí)驗(yàn)、傳說故事、復(fù)習(xí)提問、辯論、調(diào)查問卷……讓每一節(jié)課都有新奇的地方,引人入勝,讓學(xué)生永遠(yuǎn)保持對(duì)物理課堂的期待和熱愛.

(2)適時(shí)提出有導(dǎo)向性的疑問.“思起于疑.有疑才有問,有問才有思;多疑才會(huì)問,多問才會(huì)思.”可見,只有適時(shí)地、有針對(duì)性地提出疑問,才會(huì)引起人們的思考,人的創(chuàng)造力只有在思考中才能最大程度得以發(fā)揮.這就要求教師所提出的每一個(gè)問題在掌握知識(shí)、理解內(nèi)容、思維方向方面要準(zhǔn)確把握,從而提出有鮮明指向性的問題,啟發(fā)學(xué)生的思維.

(3)加強(qiáng)課堂討論.有助于強(qiáng)化學(xué)生的競(jìng)爭意識(shí)、自我思維整理形成意識(shí)和創(chuàng)造性意識(shí),培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和團(tuán)隊(duì)合作的能力.

(4)讓學(xué)生經(jīng)歷科學(xué)發(fā)現(xiàn)過程,體驗(yàn)科學(xué)家的心路歷程.每一個(gè)科學(xué)發(fā)現(xiàn)的過程,都就是一個(gè)創(chuàng)造過程.如果我們?cè)诮虒W(xué)中能創(chuàng)設(shè)環(huán)境,讓學(xué)生再創(chuàng)造一次,就既能使學(xué)生深入理解物理規(guī)律,又能有效地培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造思維能力.例如,就實(shí)驗(yàn)教學(xué)的環(huán)節(jié)考慮:明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康模贿M(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì);實(shí)驗(yàn)的實(shí)施;實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析和處理;對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果做出理論的解釋.

2.7評(píng)價(jià)方式的更新

“分分分,學(xué)生的命根”,分?jǐn)?shù)為何如此重要?升學(xué)需要分?jǐn)?shù),上大學(xué)更需要分?jǐn)?shù).目前,學(xué)校錄取的標(biāo)準(zhǔn)只有一個(gè),那就是分?jǐn)?shù),沒有很高的分?jǐn)?shù),就很難升入好的高中,也就很難考進(jìn)好的大學(xué).在很長一段時(shí)間,學(xué)習(xí)好的學(xué)生一直受到優(yōu)待,是家長和學(xué)校老師心目中的寵兒.然而學(xué)習(xí)好就能代表一切嗎?當(dāng)然不是.現(xiàn)代社會(huì)需要的是綜合素質(zhì)高的人才,讓每一個(gè)學(xué)生綻放屬于自己的光彩,找到自己擅長的領(lǐng)域并提供相應(yīng)的沃土是我們需要為他們做的.

2.7.1鼓勵(lì)學(xué)生的質(zhì)疑精神和獨(dú)創(chuàng)精神

1817年,法國科學(xué)院將一項(xiàng)科學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了一直默默無聞的菲涅爾.起初菲涅爾的理論遭到了法國科學(xué)院的泊松、拉普杜斯等科學(xué)巨人的反對(duì),因?yàn)榉颇鶢柕睦碚撨`反了傳統(tǒng)的牛頓光學(xué)理論,而泊松,拉普杜斯又是牛頓理論的堅(jiān)定支持者.最后科學(xué)院評(píng)審委員會(huì)決定去做實(shí)驗(yàn),事實(shí)證明菲涅爾是對(duì)的,而牛頓是錯(cuò)的.我們要鼓勵(lì)學(xué)生大膽質(zhì)疑,有質(zhì)疑才有思考和進(jìn)步,才能產(chǎn)生創(chuàng)造性.

愛因斯坦說過:“提出一個(gè)問題比解決一個(gè)問題更重要”,對(duì)學(xué)生獨(dú)到的見解,獨(dú)特的發(fā)現(xiàn)和特別的做法,應(yīng)該尤其鼓勵(lì),培養(yǎng)學(xué)生思維的求異性,注重學(xué)生的獨(dú)立思考能力和創(chuàng)新精神的培養(yǎng).例如,教師應(yīng)盡量提倡學(xué)生一題多解,培養(yǎng)學(xué)生的發(fā)散思維,發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)新精神.在練習(xí)題的設(shè)計(jì)中,應(yīng)盡量設(shè)計(jì)一些開放性的問題,培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問題的能力.

2.7.2科學(xué)素養(yǎng)的培養(yǎng)

科學(xué)精神就是指由科學(xué)性質(zhì)所決定的并貫穿于科學(xué)活動(dòng)之中的基本的精神狀態(tài)和思維方式,是體現(xiàn)在科學(xué)知識(shí)中的思想或理念.它是學(xué)生學(xué)習(xí)科學(xué)所必須秉持的虔誠態(tài)度和良好的科學(xué)素養(yǎng).

科學(xué)精神應(yīng)包括以下特征:(1)執(zhí)著的探索精神.科學(xué)家們?cè)诘贸鲆粋€(gè)理論之前總是要經(jīng)歷在黑夜中探索光明的漫漫之路.既要有方向和信心,又要有鍥而不舍的意志;(2)創(chuàng)新、改革精神.這是科學(xué)的生命,科學(xué)活動(dòng)的靈魂;(3)虛心接受科學(xué)遺產(chǎn)的精神.牛頓曾說“我是站在巨人的肩膀上……”,科學(xué)成就在本質(zhì)上是積累的結(jié)果,科學(xué)是繼承性最強(qiáng)的文化形態(tài)之一;(4)理性精神.科學(xué)活動(dòng)須從經(jīng)驗(yàn)認(rèn)識(shí)層次上升到理論認(rèn)識(shí)層次,或者說,有科學(xué)抽象的過程; (5)求實(shí)精神.科學(xué)須正確反映客觀現(xiàn)實(shí),實(shí)事求是,克服主觀臆斷;(6)求真精神.在嚴(yán)格確定的科學(xué)事實(shí)面前.科學(xué)家須勇于維護(hù)真理,反對(duì)獨(dú)斷、虛偽和謬誤;(7)實(shí)證精神.科學(xué)的實(shí)踐活動(dòng)是檢驗(yàn)科學(xué)理論真理性的唯一標(biāo)準(zhǔn).

1936年10月15日,愛因斯坦在美國紀(jì)念高等教育300周年的紀(jì)念大會(huì)上,他有這樣一段精彩的講話:沒有個(gè)人獨(dú)創(chuàng)性和個(gè)人志愿的統(tǒng)一規(guī)格的人所組成的社會(huì)將是一個(gè)沒有發(fā)展可能的不幸的社會(huì).管理大師德魯克說,對(duì)企業(yè)來講,要么創(chuàng)新要么死亡.我們的人類社會(huì)歷史就是一部創(chuàng)新的歷史,人類社會(huì)發(fā)展的歷史,就是一部創(chuàng)新的歷史,就是一部創(chuàng)造性思維實(shí)踐、創(chuàng)造力發(fā)揮的歷史.抓住課堂教學(xué)的契機(jī),適時(shí)地滲透物理學(xué)科的科學(xué)思維方法,在課堂上培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造力是我們教師的重要使命,希望我們?cè)诖诉^程中探索發(fā)現(xiàn),為中華民族培養(yǎng)更有能力的新一代接班人.