新生兒病理性黃疸高危因素探究及其防治措施探討

白志春山西省昔陽縣人民醫院兒科,山西昔陽 035400

新生兒病理性黃疸高危因素探究及其防治措施探討

白志春

山西省昔陽縣人民醫院兒科,山西昔陽035400

目的探討研究新生兒病理性黃疸的高危因素及其防治措施。 方法該次研究行回顧性調查法,以該院126例自2013年1月—2016年1月收治的患有病理性黃疸的新生兒為對象,分析其臨床資料以探究高危因素。結果統計分析得高危因素前3名分別為圍產期因素(46.8%,59/126)、感染因素(31.7%,40/126)、母乳性黃疸(14.3%,18/126)。結論在圍產期內加強對產婦的保健工作,并對新生兒出生窒息、感染等危險因素加以重視與防治,鼓勵科學的母乳喂養方式均為降低病理性黃疸發生的有效措施。

新生兒;病理性黃疸;高危因素;防治措施

[Abstract]Objective To study the high-risk factor of pathologic jaundice in newborns and its prevention and cure measures.Methods 126 cases of newborns with pathologic jaundice admitted and treated in our hospital from January 2013 to January 2016 were retrospectively surveyed,and the clinical data were analyzed and the high-risk factors were studied. Results The statistical analysis showed that the first three high-risk factors were respectively perinatal factor(46.8%,59/ 126),infectious factor(31.7%,40/126)and breast-feeding jaundice factor(14.3%,18/126).Conclusion Enhancing the healthcare of delivery women in the perinatal period,paying attention to the risk factors of neonatal asphyxia and infection and preventing and curing them and encouraging the scientific breastfeeding method are the effective measures of reducing the occurrence of pathologic jaundice.

[Key words]Newborn;Pathologic jaundice;High-risk factor;Prevention and cure measures

新生兒于出生后常發生病理性黃疸,在早期新生兒中發生率更高,發病率逐年上升[1]。其誘發病因繁多,可對新生兒的智力、聽力、神經系統功能造成一定程度的損傷,甚至導致功能殘疾。部分新生兒可出現膽紅素腦病,對其生命質量造成了嚴重的威脅。因此,臨床上提倡“早診斷,早治療”的治療原則,一方面可預防膽紅素腦病對新生兒神經系統的損害與永久性傷害,另一方面可節約當前社會緊張的醫療資源。本院收治的新生兒病患以黃疸為主訴的排名第2位,該文圍繞新生兒病理性黃疸的高危因素展開探討,并提出相應的防治措施,取得了較為滿意的結果,現具體報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

以該院126例自2013年1月—2016年1月收治的患有病理性黃疸的新生兒為對象實施研究方案。共計66例男患兒,60例女患兒,日齡范圍在1~28 d之間,包括20例日齡≤2 d,56例日齡為3~7 d,32例日齡為8~14 d,18例日齡為15~28 d。其中早產23例,足月生產98例,過期生產5例。患兒黃疸出現時間如下:7例(5.56%)不足24 h出現,105例(83.3%)于1~7 d出現,14例(11.1%)于1周后出現。患兒體內血清膽紅素水平為264.1~432.6 μmol/L,均值為(282.4±49.7)μmol/L。黃疸峰值分布情況如下:15例(11.9%)峰值≤220.6 mmol/L,17例(13.5%)峰值為220.7~256.5 mmol/L,86例(68.3%)峰值為256.6~342.0 mmol/L,7例(5.56%)峰值為342.1~427.5 mmol/L,1例(0.79%)峰值為>427.5 mmol/L。該研究經倫理會討論并通過,所有患兒家屬對該研究內容均知情并愿意參與。

1.2納入標準

均符合8版《兒科學》[2]中有關新生兒病理性黃疸的診斷標準。出現以下臨床癥狀中的其中一項:①黃疸于24 h內出現,且血膽紅素水平超過102 μmol/L;②持續時長為14~28 d甚至更長;③患兒血清膽紅素數值早產兒的水平超過255μmol/L,足月產兒的水平超過220.6μmol/L;④患兒血清結合膽紅素水平超過34 μmol/L;⑤血清膽紅素水平每24 h上升幅度超過85 μmol/L。

1.3方法

1.3.1調查方法以該院126例自2013年1月—2016 年1月收治的病理性黃疸新生兒為研究對象,回顧性分析其臨床資料。

1.3.2檢測方法對所有患兒在入院后進行血培養、血常規、CRP、胸片、超聲、肝功、生化、甲功五項、總膽紅素與直接膽紅素水平、TORCH、Coombs試驗等檢查,根據患兒具體情況適當加以特殊檢查。

1.3.3確定相關因素 通過知網、萬方等數據庫查閱相關文獻,回顧總結臨床經驗,列出可能誘發新生兒出現病理性黃疸的相關因素,利于回顧分析患兒臨床資料時的記錄。具體相關因素如下:性別、體重、早產兒、腸炎、臍炎、肺炎、上呼吸道感染、分娩方式、胎膜早破、窒息缺氧、敗血癥、圍產期使用藥物、頭顱血腫、產鉗、母乳喂養、遺傳、先天性巨結腸、妊娠高血壓綜合征、肛門狹窄、先天性心臟病。

1.3.4治療方法 ①明確患兒的誘發病因,制定相應對癥治療,首先給予停母乳、止血、抗感染、洗胃等操作。②藥物治療:選擇給予糖皮質激素(潑尼松用量為1.2 mg/(kg·d),地塞米松用量為0.3~0.5 mg/(kg·d))、酶誘導劑(苯巴比妥用量為4.0~8.0 mg/(kg·d))、中藥(選擇性的使用茵陳蒿湯),并輔助使用可調節腸道菌群藥物以降低膽紅素的重吸收劑量。對于中重度病情的患兒需靜脈注射白蛋白,而出現溶血癥狀的患兒需同時靜脈注射人體免疫球蛋白。③光療:對于光療適應癥的患兒進行藍光照射治療,保持光療箱內30℃左右的溫度、60%的濕度,患兒全身暴露于藍光照射下,對眼球與生殖器進行避光保護,以間斷照射為主,共給予24 h,每日照射時長不低于8 h,并需給予喂奶與相關護理。光療主要的不良反應為腹瀉、青酮癥、發熱、皮疹、血小板減少、核黃素缺乏等,一般都會在光療結束后消失。④若患兒出現核黃疸的嚴重病情則可使用換血療法。⑤光療禁忌征患兒可口服鈣劑或維生素B2,以達到緩解低鈣血癥與核黃素不足的目的。治療過程中對患兒的血清膽紅素水平進行監控,并密切觀察其臨床癥狀,直至水平低于220.6 μmol/L或癥狀消失。

1.4統計方法

將原始數據整理輸入SPSS 17.0軟件分析。

2 結果

2.1治療結果

所有患者在接受有效積極治療后,均未出現膽紅素腦病的患兒。治愈120例(95.2%),有效3例(2.38%),轉院治療3例(2.38%)。

2.2患兒病理性黃疸的病因統計

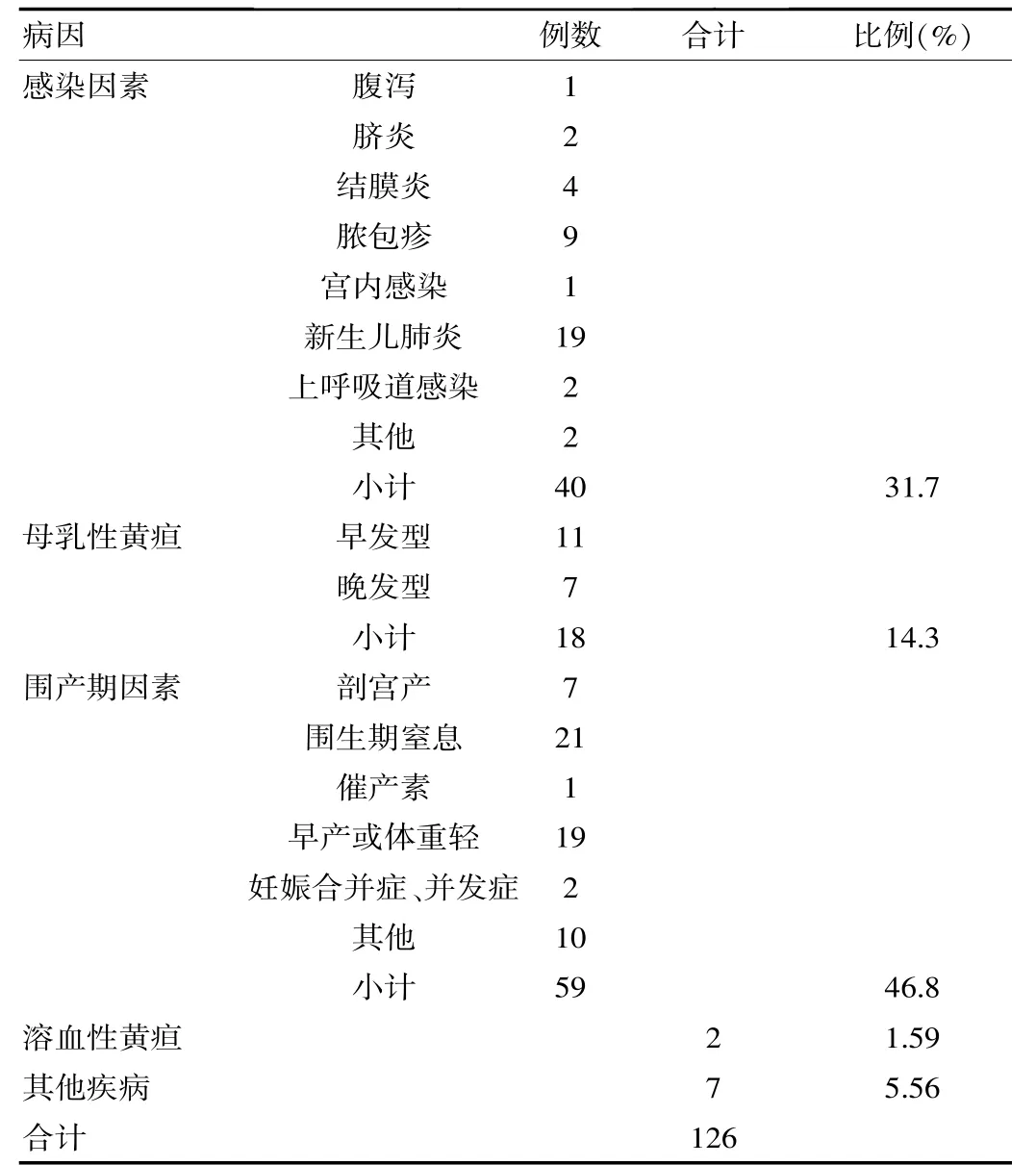

分析126例患兒引發病理性黃疸的病因,統計得高危因素前3名分別為圍產期因素(46.8%,59/126)、感染因素(31.7%,40/126)、母乳性黃疸(14.3%,18/126)。其中,圍產期因素中圍生期窒息最多,早產或體重輕次要,其他因素包括產前保胎、過期生產、胎膜早破、原發病用藥等;感染因素中新生兒肺炎最多,膿包疹次要。而其他新生兒疾病指低蛋白血癥等。見表1。

表1 126例患兒病理性黃疸的病因

3 討論

新生兒易發生病理性黃疸,尤其對于早產兒或早期新生兒而言。據美國相關統計資料數據顯示[3],約有60%的新生兒在出生后會表現為高膽紅素血癥,而今年來國內報導顯示因黃疸而住院治療的新生兒占總數的30%。新生兒病理性黃疸引發因素繁多,可同時由多種病因造成。早期患兒多為圍產期因素或溶血性黃疸,晚期患兒多為感染因素或母乳性黃疸[4]。該研究結果顯示,高危因素前3名分別為圍產期因素(46.8%,59/126)、感染因素(31.7%,40/126)、母乳性黃疸(14.3%,18/126)。現就高危因素展開如下討論。

①圍產期因素:因世界衛生對感染性疾病的有效控制,圍產期因素所占比例超過了感染因素。該研究結果顯示,共有59例(46.8%)患兒因圍產期因素患病。其主要原因與產婦于圍產期因肝臟攝取結合功能降低、紅細胞破壞數目上升、消化道功能障礙導致肝腸循環活動代償性增加有關,從而加重了患兒的黃疸程度[5]。同時,隨著剖宮產的普遍化,新生兒病理性黃疸也與其密切相關,其可能原因是術中麻醉藥的使用與術后的抗感染治療,使出生的胎兒首次呼吸不完全,腸蠕動功能降低,使嬰兒體內的腸道正常菌群無法建立,從而使膽紅素重吸收增多,加重黃疸的程度。針對以上原因,臨床工作者應熟練掌握剖宮產技術與新生兒復蘇技術,兒科與產科之間建立密切聯系,提高產科的護理質量,對圍產期出現的疾病給予及時有效的治療,可顯著降低圍產期因素對黃疸的影響力。

②感染因素:該研究結果顯示,共有40例(31.7%)患兒因感染因素患病。感染因素其主要作用機制為通過抑制UDPGA(UDP-葡萄糖醛酸轉移酶)活性、抑制細胞增殖、抑制膽紅素處理使體內的血清膽紅素水平上升[6]。臨床應用中,可通過新法接生、科學產檢、消毒隔離、加強管理等措施來降低此因素對新生兒黃疸的影響。

③母乳性黃疸:現階段應大力推崇母乳喂養,因此使母乳性黃疸成為誘發因素的比例明顯上升,主要分為早發型與晚發型[7]。早發型的誘發原因可能為初期母乳含量不足,使胎兒排泄時間有所延遲,從而體內膽紅素的循環時間與次數增加;而晚發型的誘發原因為母乳中β-葡萄糖醛酸苷酶水平較高,而其可使結合的膽紅素分離,因此使間接膽紅素含量上升,肝腸循環頻率上升。臨床中,對于早發型患兒應鼓勵早吸吮,使體內腸蠕動活動增強,促進排泄,減少吸收;對于晚發型患兒則需先排除其他誘發因素后再停止母乳喂養3 d,若癥狀有所緩解則可診斷,可進行光照治療。

④溶血性黃疸:是高膽紅素血癥的高危因素,因檢查技術的發展,加強對高危人群的檢查與治療,則可大大降低溶血病的發生率。在確診后,需盡快進行藍光治療[8],并根據患者具體病情選擇是否進行換血治療。不具備此條件的醫院需及時轉至上級醫院治療。

綜上所述,新生兒病理性黃疸高危因素前3名分別為圍產期因素(46.8%,59/126)、感染因素(31.7%,40/ 126)、母乳性黃疸(14.3%,18/126)。在圍產期內加強對產婦的保健工作,并對新生兒出生窒息、感染等危險因素加以重視與防治,鼓勵科學的母乳喂養方式均為降低病理性黃疸發生的有效措施。

[1]寸麗蘋,趙琳,李艷紅,等.昆明地區508例新生兒病理性黃疸病因分析[J].中外醫療,2013(3):54-55.

[2]王衛平,毛萌,李廷玉,等.兒科學[M].8版.北京:人民衛生出版社,2013:119-122.

[3]余小紅.新生兒黃疸315例相關因素分析[J].臨床醫學,2014,34(1):96-97.

[4]高翠敏.新生兒病理性黃疸病因分析[J].中國煤炭工業醫學雜志,2008,11(7):1015-1016.

[5]黃劼.新生兒病理性黃疸病因及診治分析[J].四川醫學,2012,33(5):779-780.

[6]黃可丹.新生兒病理性黃疸病因分析[J].當代醫學,2012,18 (4):53-54.

[7]龍華.400例新生兒病理性黃疸病因分析[J].第三軍醫大學學報,2008,30(3):274.

[8]雷軍.新生兒病理性黃疸270例臨床病因分析及藍光治療效果、不良反應應用評價[J].中國社區醫師,2013:15(4):66.

Study on High-risk Factor of Pathologic Jaundice in Newborns and Its Prevention and Cure Measures

BAI Zhi-chun

Department of Pediatrics,Xiyang County People's Hospital,Xiyang,Shanxi Province,035400 China

R7

A

1672-5654(2016)06(b)-0082-03

10.16659/j.cnki.1672-5654.2016.17.082

2016-03-15)

白志春(1980.12-),男,山西昔陽人,本科,主治醫師,研究方向:兒科方向。