415例在校大學生中醫體質流行病學調查分析*

胡淵龍 閆文月 李 琪 吳曉月 李建蓉 羅偉康

?

415例在校大學生中醫體質流行病學調查分析*

胡淵龍閆文月李琪吳曉月李建蓉羅偉康

目的通過對415例在校大學生進行流行病調查,了解在校大學生中醫體質分布情況及特點。 方法運用中醫體質量表對南、北方共415名在校大學生實施橫斷面流行病學調查。 結果在校大學生體質分布(單純體質與兼夾體質中相應體質之和)由高到低分別為:平和質127例(30.60%)、陽虛質126例(30.39%)、氣郁質95例(22.89%)、陰虛質71例(17.11%)、濕熱質67例(16.14%)、氣虛質58例(13.98%)、痰濕質57例(13.73%)、血瘀質46例(11.08%)、特稟質38例(9.16%)。 結論在校大學生體質具備所有類型,分布呈現特殊性。

在校大學生;中醫體質;流行病學調查;橫斷面研究

體質是一種客觀存在的生命現象,是在個體生命過程中,在先天遺傳和后天獲得的基礎上,表現出的形態結構、生理機能以及心理狀態等方面綜合的、相對穩定的特質[1]。在校大學生年齡在18~24歲這個年齡段左右,生命周期處在青年階段。有調查研究[2]發現健康青年人的體質并非都屬于“正常質”,而是具備了所有類型的體質。檢索發現,對這一群體的中醫體質研究并不多見,現對415例在校大學生進行橫斷面流行病學研究后,報道如下。

1 方法

1.1研究方法研究為橫斷面流行病學研究,抽樣采用單純隨機抽樣法,調查方法為實地現場調查和網絡調查同時進行。

1.1.1體質分類標準體質分類標準參考2009年中華中醫藥學會頒布的《中醫體質分類與判定》[3],將體質分為平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、瘀血質、氣郁質和特秉質九種類型。

1.1.2體質判定方法及標準判定方法:采用問卷判定,問卷采用中醫體質量表(CCMQ)進行調查,CCMQ是由平和質、氣虛質、氣郁質、陽虛質、陰虛質、瘀血質、痰濕質、濕熱質和特稟質9個亞量表組合而成的自我評價量表,共58個條目。每個條目原始最低分是1分,最高分是5分,9個亞量表分別計算分數。先計算各亞量表的原始分數,即原始分數=各個條目分值相加,再換算為轉化分數,各亞量表的轉化分數為1~100分。轉化分數(%)=[(原始分-條目數)/(條目數×4)]×100%。

判定標準:平和質轉化分≥40,其余體質轉化分<40,判定為“是”;偏頗體質轉化分≥40,判定為“是”,否則判定為“否”,對于兼夾體質,采用雷達圖法[4],取具有最長和次長射線段所對應的體質作為典型體質。

1.2納入及排除標準

1.2.1實地調查納入標準:①南北方高校在校大學生;②獲得知情同意者;③疾病有無不限。排除標準:①在調查過程中因故未能完成問卷,或填寫極不認真而勸說無效者;②每題答案都相同者。

1.2.2網絡調查納入標準:①南北方高校在校大學生;②獲得知情同意者;③疾病有無不限。排除標準:①應答時間在100秒以下(專家法判定平均最短應答時間在100秒);②每題答案都相同者。

1.3統計學方法采用EpiData3.1軟件雙錄入數據,采用SPSS23.0軟件進行統計,運用χ2檢驗進行各組間率的比較分析,以P<0.05作為顯著水平。

2 結果

2.1一般人口學資料共回收445份問卷,排除無效問卷,有效問卷共415份,有效率93.26%。數據來源于安徽、北京、福建、甘肅、廣東、廣西、貴州、海南、河北、黑龍江、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、山東、山西、陜西、上海、四川、天津、云南、浙江、重慶的各大高校,基本涵蓋南北方各省,其中北方273人,占65.8%,南方142人,占34.2%。男性146人,占35.2%,女性269人,占64.8%。男性年齡與女性年齡之間, 差異無統計學意義(χ2=3.04,P>0.05)。

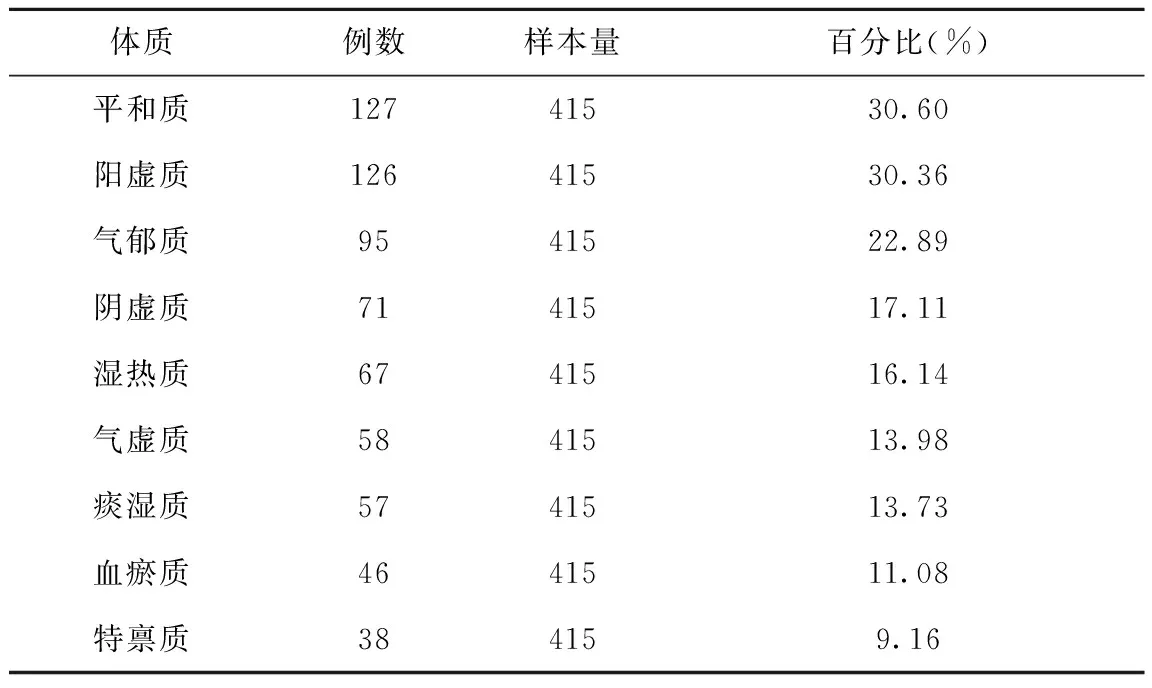

2.2九型體質與個體體質415例在校大學生中,其中平和質127例,占30.60%;偏頗體質288例,占69.40%。分布由高到低為平和質127例(30.60%),陽虛質126例(30.39%),氣郁質95例(22.89%),陰虛質71例(17.11%),濕熱質67例(16.14%),氣虛質58例(13.98%),痰濕質57例(13.73%),血瘀質46例(11.08%),特稟質38例(9.16%)。見表1。

表1 九型體質 (例,%)

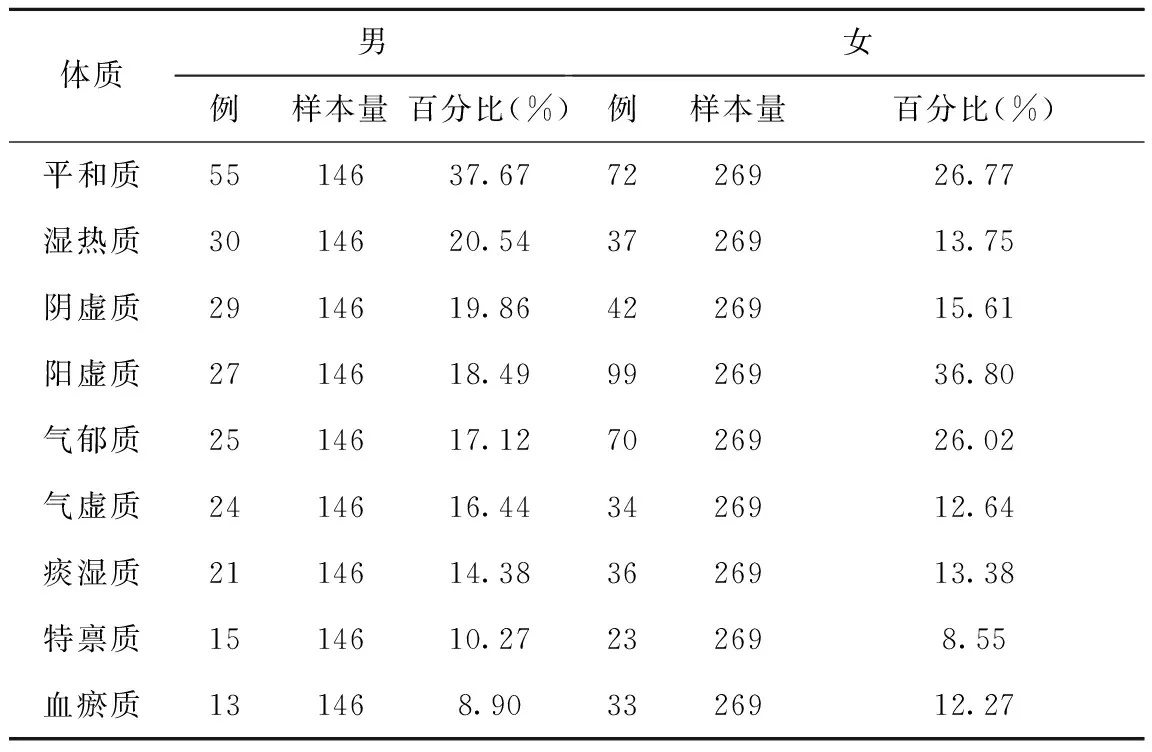

2.3性別與九型體質男性與女性偏頗體質具有顯著差異(χ2=4.86,P<0.05),男女在校大學生體質具有極顯著差異(χ2=23.49,P<0.01)。男性體質前三位為平和質(55例,37.67%)、濕熱質(30例, 20.54%)、陰虛質(29例,19.86 %);女性體質前三位為陽虛質(99例,36.80%)、平和質(72例,26.77%)、氣郁質(70例,26.02%)。見表2。

表2 性別與九型體質 (例,%)

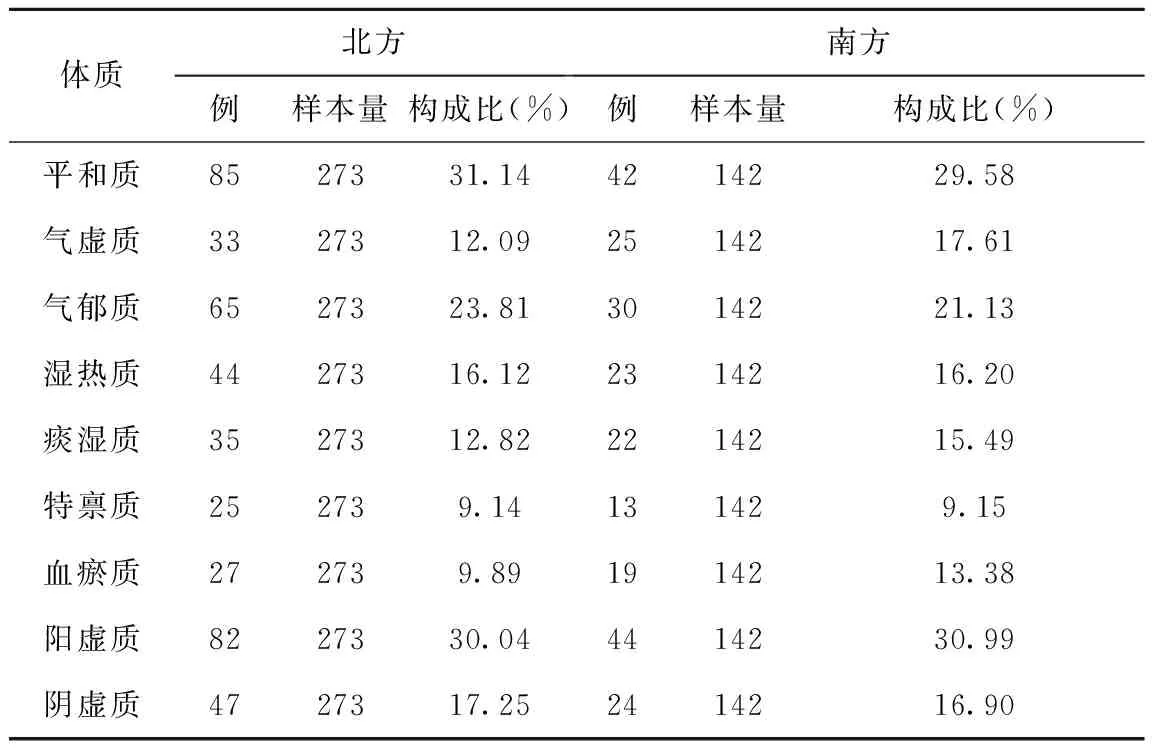

2.4地域與九型體質在校大學生群體中,北方學生體質分布前三位為平和質(85例,31.14%)、陽虛質(82例,30.04%)、氣郁質(65例,23.81%);南方學生體質分布前三位為陽虛質(44例,30.99%)、平和質(42例,29.58%)、氣郁質(30例,21.13%)。南北方學生體質比較差異無統計學意義(χ2=3.04,P>0.05)。見表3。

表3 地域與九型體質 (例,%)

3 討論

體質現象作為人體生命活動的一種重要表現形式,是在遺傳基礎上,在緩慢的潛在的環境因素作用下,在生長發育和衰老過程中漸進性地形成的個體特性,它與健康和疾病密切相關[5]。自中醫體質學說被明確提出以來,中醫體質學領域進行了大量的流行病學研究,但近年并未見對于在校大學生這一特殊群體的體質分布研究。

3.1九型體質與后天生活習慣在校大學生在生命周期上屬于青年,但又有其獨特的特點。《素問·上古天真論》曰:“女子……二七而天癸至,任脈通,太沖脈盛,月事以時下,故有子;三七腎氣平均,故真牙生而長極”“丈夫……二八腎氣盛,天癸至,精氣溢瀉,陰陽合,故能有子;三八,腎氣平均,筋骨強勁,故真牙生而長極”。反映了青年腎氣漸盛,筋骨強勁有力,精神旺盛的特點,在校大學生也應該有這樣的特點。但從研究結果來看,在校大學生體質構成上并不是都是平和質(127例,30.60%),而是偏頗體質(288例,69.40%)占大部分。偏頗體質中分布排前三位的體質為陽虛質(126例,30.39%),氣郁質(95例,22.89%),陰虛質(71例,17.11%),三者分布均大于一般人群的中醫體質分布[6]。

在偏頗體質分布中陽虛質占首位,后天原因可能有二[7]:一為過食寒涼,二為嗜酒。《景岳全書·論諸寒證治》曰:“生冷內傷,以致臟腑多寒。”可見食用寒涼食物太過,可以損傷陽氣。夏秋之際,大學生往往不能忍耐天氣的炎熱,而“恃強無畏,縱嗜寒涼”,最終“陽氣受傷,則陽變為陰矣”。甚至有的大學生在深秋及冬季天氣嚴寒之時也縱嗜寒涼之物,致使陽氣大大受損。另外,陽素不足者,嗜酒會更加加重陽氣的損耗,因為“若陽虛者縱飲之,則性不足以扶陽,而質留為水,故寒者愈寒”。有報告[8]顯示,有14.1 %的學生每周喝酒 1 次以上。

氣郁質在偏頗體質分布中占第二位。《景岳全書》曰:“此多以衣食之累,利害之牽,及悲憂驚恐而致郁者總皆受郁之類。神志不振……”《張氏醫通》云:“郁證多緣于志慮不伸,而氣受病。”可見情志為氣郁質形成的重要因素。有研究稱大學生面臨較大壓力,但有不少學生的應對方式是消極的[9]。長期的情志不暢導致氣的郁結,進而形成氣郁質。

陰虛質在偏頗體質分布中占第三位。后天原因可能主要為飲食所傷[10],如《景岳全書·傳忠錄·藏象別論》云:“其有以一人之稟而先后之不同者。或以陰柔,而素耽辛熱,久之則陰日乏涸,而陰變為陽矣。” 厚味的飲食物可以化火傷陰,并且有調查[11]發現,大學生攝取方便面、油炸食品、腌醬菜食品和火腿腸的頻率較高,這些均屬于厚味的食物,大量攝入容易化火損耗陰氣。

3.2九型體質與性別清代費伯雄《孟河費氏醫案·婦人》云:“男子以腎為先天,女子以肝為先天”,《廣嗣紀要·男女用藥論》又云:“男子以陽用事, 從乎火而主動, 動則諸陽生。女子以陰用事,從乎水而主靜, 靜則眾陰集。”這都反映了男性體質以陽象為主,臟腑功能較強,容易出現陽象體質,故濕熱質和陰虛質分布較高;女性以陰象為主,臟腑功能較弱,容易出現陰象虛弱體質,故其分布陽虛質較高[12]。另外飲酒為形成濕熱質的因素,《溫熱論》云:“有酒客里熱素盛,外邪入里,里濕為合。”有報告[13]稱37.4%的男大學生有過量飲酒行為,男性顯著高于女性。這可能為男大學生濕熱質偏高的一個原因。至于女性氣郁質較高是因為“女子以肝為先天”,女子容易發生肝的疏泄功能失常,導致氣機失常郁結而成氣郁質,特別是大學生面臨的壓力日益加大,而女子又易被七情所傷,所以女大學生氣郁質分布較男大學生高。

3.3九型體質與地域分布研究未發現南北方大學生體質分布差異具有統計學意義,而據《素問·異法方宜論》言,不同的地理環境可以形成不同特點的體質。我們推測,原因可能是大學生群體居住地不固定或在居住地居住時間不長,這一點提示今后對大學生群體的流行病調查應注意居住時間的長短。

3.4結語大學生體質大致上符合青年人的體質分布,但也有其獨特的特點。這對以后研究大學生群體的疾病防治和進行健康教育具有重要意義。

致謝:本項目在山東中醫藥大學大學生創新創業訓練平臺完成,獲得學校2015年度大學生研究訓練計劃(SRT)項目立項資助,項目編號2015417。

[1]王琦. 9種基本中醫體質類型的分類及其診斷表述依據[J]. 北京中醫藥大學學報,2005,28(4):1.

[2]胡文俊.體質分型研究[J].湖南中醫學院學報,1987,7(2):9.

[3]中華中醫藥學會.ZYYXH/T157-2009.中醫體質分類與判定[S].北京:中國中醫藥出版社,2009:1-7.

[4]楊月珍,夏文明,王爾貴,等.雷達圖在臨床診斷中的應用[J].南京軍醫學院學報,2001,23(3):205-206.

[5]匡調元.人體體質學:中醫學個性化診療原理[M].上海:上海科學技術出版社,2003:7.

[6]朱燕波,王琦,陳柯帆,等. 8448例一般人群的中醫體質類型與健康狀況關系的分層分析[J].中西醫結合學報,2011,9(4):382-389.

[7]姚實林,王琦. 陽虛質成因論析[J].中國中醫基礎醫學雜志, 2008,14(6):406-407.

[8]李黎明,張建波.大學生營養知識和飲食習慣現狀調查[J]. 保健醫學研究與實踐,2008,5(4):50-51.

[9]劉杰.論青少年學生的壓力應對教育[J].山東農業大學學報(社會科學版),2004,6(2):116-118.

[10]李英帥,王琦. 陰虛質成因論析[J]. 中華中醫藥雜志,2012,27(12):3026-3028.

[11]李黎明,張建波.大學生營養知識和飲食習慣現狀調查[J]. 保健醫學研究與實踐,2008,5(4):50-51.

[12]李杰,吳承玉,馬志明,等. 不同性別陽虛體質形成機理研究[J]. 遼寧中醫雜志,2010,37(1):77-78.

[13]季成葉. 我國大學生過量飲酒行為流行現狀[J]. 中國學校衛生,2010,31(10):1157-1160.

Epidemiological Investigation and Analysis of Traditional Chinese Medicine Body Constitution Types in College Students for 415 Cases

HU YuanlongYAN WenyueLI QiWU XiaoyueLI JianrongLUO Weikang

(Grade 2014 Undergraduate, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Shandong, Jinan250300, China)

ObjectiveTo preliminarily observe the difference of constitutional type in college students through epidemiological investigation into constitutional type of Chinese medicine among 415 college students. Methods415 college students were investigated using a cross -section study by standardized constitution in Chinese medicine questionnaire (CCMQ). ResultsAccording to the frequency from high to low, TCM body constitution types were arranged in the order, 127 cases were abnormal constitution, 126 cases were yang-deficiency constitution, 95 cases were qi-stagnation constitution, 71 cases were yin-deficiency constitution, 67 cases were dampness-heat constitution, 58 cases were qi-deficiency constitution, 57 cases were phlegm-dampness constitution, 46 cases were blood stasis constitution, and 38 cases were inherited special constitution. ConclusionThere are all traditional Chinese medicine body constitution types in college students, and the distribution has particularity.

College students; Traditional Chinese medicine body constitution; Epidemiological investigation; Cross-section study

山東中醫藥大學大學生研究訓練計劃(SRT)項目(No.2015417)

山東中醫藥大學中醫學院本科生2014級(濟南 250300)

10.3969/j.issn.1003-8914.2016.18.064

1003-8914(2016)-18-2748-03

(本文校對:韓新民2016-01-22)