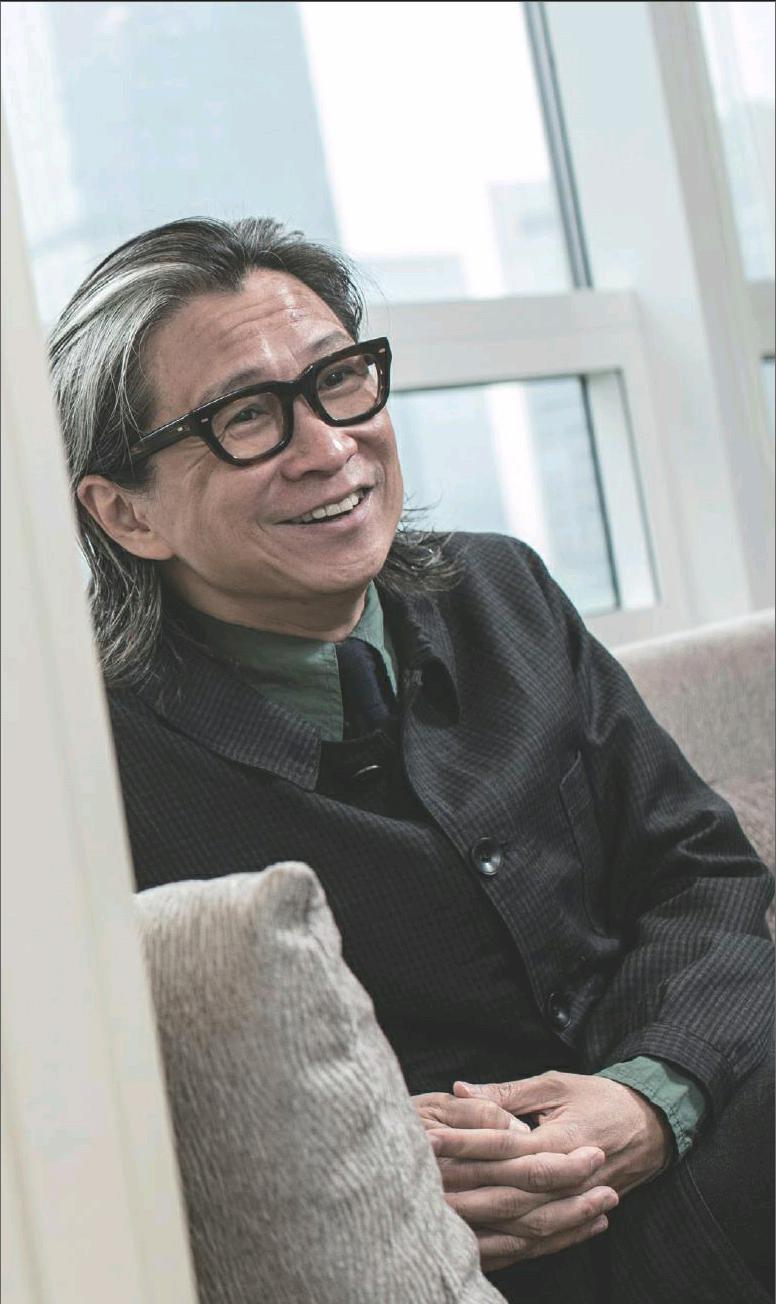

陳可辛:謹慎計算投資回報的導演

陳可辛

香港導演、監制,1986年進入電影圈,1991年導演首部作品《雙城故事》,1992年與曾志偉等成立電影人制作公司(UFO),2000年成立Applause Pictures,2005年憑借電影《如果·愛》進軍內地,代表作有《甜蜜蜜》《投名狀》《中國合伙人》《親愛的》等。2016年6月,加盟嘉映影業,成為嘉映三大合伙人之一。

2004年《如果·愛》營銷期間,陳可辛對覃宏拍桌子,“你完全不懂電影!”倏忽12載過去,兩人卻成為患難與共的親密戰友,其間陳可辛導演、監制的影片,除了《十月圍城》外都有覃宏的參與。

2016年6月,嘉映影業首次發布會上,陳可辛正式成為嘉映的三大合伙人之一。“嘉映是什么樣的公司不重要,我就認覃宏,他干什么我都支持,我干什么都會預留他一份。”他形容自己和覃宏的關系,“一個是熱愛文藝的任性投資人,一個是謹慎計算投資回報的導演。”

《綜藝報》:你是怎么成為嘉映合伙人的?

陳可辛:我和覃宏的關系已經遠遠超過合伙人概念。我跟覃宏是彼此不需要合約、不需要談條件的合作伙伴。

有些投資人會感覺我不太好合作,因為我有自己的標準和要求。資方的要求對創作人來講常常莫名其妙,比如從市場出發,按照某種標準配方拍電影。如果這樣就能大賣的話,誰都會拍片。拍電影永遠需要冒險。內地的電影業還有很多“野蠻生長”的因素,很多資方會摻雜非電影的目的,最后就讓一部電影的訴求變得更亂了。其實我對風險平衡已經有自己的一套經驗,如果資方不信任我的判斷,反而會打破平衡,我就需要花費很大精力去溝通。遇到了覃宏這樣彼此信任、有默契的資方,就應該多合作。

《綜藝報》:你跟覃宏的情誼是怎么建立起來的?怎么評價這個投資人?

陳可辛:當初《如果·愛》開機之后,覃宏才介入這個項目,那時他剛開始進入行業。我耳聞他是個“走心”的負責人,他來后確實讓很多流程細節都更加清晰順暢,但他當時完全不懂電影,優點是聽得進建議,可以直話直說。所以我當時一句大實話“你不懂電影”,反而把我們的友情建立起來。

不過有一兩年,我們是分別做自己的事。我去做《投名狀》,他就變成投資方。《十月圍城》是到目前為止,他唯一一次沒有參與的我監制的電影。當時,他竟然對我說:“你的電影太商業了。”投資人是文藝青年,搞藝術的導演卻要處處考慮投資回報,我倆的關系就是這么有趣。

《綜藝報》:你的“我們制作”和嘉映影業現在是什么關系?你們的合作是固定且排他的嗎?

陳可辛:我個人是嘉映合伙人,有股份。“我們制作”是我自己的公司,當然出品的戲都會和嘉映合作。我們的合作固定但不排他。上海電影節有那么多家公司發布片單,但可能來來去去就那三四十部戲,大家都有份。這是階段性的暫時現象,主要是為了整合資源。

《綜藝報》:你在嘉映的第一部影片是即將于9月14日上映的《七月與安生》,你是監制。這是一個女性題材的電影,你是怎么產生興趣,并且認為曾國祥可以擔任該片的導演?

陳可辛:《七月與安生》是非常典型的我會和嘉映合作的項目,也是很好的一個起點。這部電影和我的處女作《雙城故事》格局非常相似。《雙城故事》是兩個“男閨蜜”和一個女人,《七月與安生》是兩個女閨蜜和一個男人,而且故事都跨越了幾十年。

我找曾國祥當導演,倒不是因為他是曾志偉的兒子。曾國祥念完書在我公司實習了幾年,當時我就發現他和我個性類似——我們都不是天才型選手,上來就出手不凡那種。但是,我們很用心,注重細節,而且非常感性。所以我就對他說:“如果你以后當導演,會跟我挺像的。”他現在操刀的作品,投資人、主創都喜歡,沒有妥協,而是真正的強強聯手。

《綜藝報》:《李娜》的推進節奏似乎放緩了,能透露一下原因嗎?

陳可辛:《親愛的》上映那天,我們就決定拍《李娜》。我一直對中國年輕一代的生活態度很好奇,但是劇本非常難寫。我們不能純寫一個勵志正能量的戲,那就太沒勁了。可是,要挖得深就要面對很多現實挑戰。我們還在摸索一個最好的平衡點。

《綜藝報》:“中國往事”系列是你做監制,能大致介紹一下嗎?

陳可辛:這個項目也是嘉映找到我的,目前還在策劃階段。它是警匪片系列,講的是上世紀八九十年代幾個很著名的案件。我曾經跟覃宏講,想拍一個“香港年代警匪片”系列,折射當時的社會發展。現在這幾個案件可以折射中國幾十年來快速的社會變化。當中有一個案件我想自己拍,從(上世紀)70年代初案發,一直到80年代末才抓到罪犯。

《綜藝報》:你的作品都是在藝術和商業之間尋找平衡。稍微深刻、沉重一點的正劇很難在市場上取得高票房。你對此如何看待,又將如何應對?

陳可辛:《親愛的》這么嚴肅的電影,如果不是用這個明星陣容,可能也就收三五千萬。這部電影3億多元的票房成績相當于美國的五六千萬美金,這樣的題材在美國都不太可能有這個回報。我們已經在一個很好的時代里。既然我不是能產出十幾二十億的導演,我就不要拍那樣的電影。但是我做監制的時候,反倒可以找年輕導演去拍這樣的電影。所以有兩個身份挺好的。

《綜藝報》:“北上”十余年,你見證并且親歷了內地電影市場巨變的過程,你覺得我們現在處于怎樣的時代?

陳可辛:以前拍一部電影票房1億元,拿到2000萬元的回報已經很好,現在票房好的會有百分之幾百的回報。不過,現在我們處于一個沒有章法、很混亂的階段,賺錢的也就是那10%-15%的電影,有50%的電影票房回收可能慘不忍睹。

不過,身處這樣一個時代對創作者而言還是非常好的機會,但我們不能自負,不能一意孤行。做完自己的作品,周邊的事情一定要交給專業的人,要聽取更多的意見,因為市場變化實在太快了。