預見性護理對降低陰道分娩產后出血的效果觀察196例

寧夏人民醫院西夏分院(750021)殷博

預見性護理指護理人員通過對患者進行全面的評估和分析,提前預知患者存在的護理風險,采用預防性護理措施,避免護理風險的發生,從而提高護理質量及患者的滿意度[1]。本研究選取來我院就診的196名陰道分娩患者,觀察組采用預見性護理,取得了滿意的護理效果,現在報道如下。

1 一般資料和方法

1.1 一般資料 本研究的196例研究對象為2014年4月~2015年4月來我院就診的陰道分娩患者,按照隨機數字表將其分為觀察組與對照組,每組各98例。觀察組:年齡21~35歲,平均年齡為26.8±5.1歲,孕周為38.1~41周,其中單胎妊娠產婦有89例占90.82%,二胎產婦有9例占9.18%,有人工流產史者有20例占20.41%,有生殖道感染史者有18例占18.37%;對照組:年齡22~34歲,平均年齡為25.9±6.0歲,孕周為38.2~41.1周,其中單胎妊娠產婦有88例占89.80%,二胎產婦有10例占10.20%,有人工流產史者有21例占21.43%,有生殖道感染史者有19例占19.39%。兩組患者在年齡、孕周、生育史、人工流產史及生殖道感染史等一般資料沒有顯著的統計學差異,P>0.05,兩組患者具有可比性。患者經兩名婦產科醫生在雙盲的情況下,同時被診斷可以經陰道分娩者將列入本研究的研究對象,所有研究對象均知情同意本次研究,自愿參與。

1.2 護理方法 對照組產婦采用常規護理模式,主要包括產前檢查、病情觀察及并發癥護理。觀察組產婦在常規護理的基礎上采用預見性護理模式,主要包括以下幾個方面。

產前預見性護理:據研究報道,孕次超過3次、生育或流產次數超過2次、妊娠期高血壓及妊娠期貧血等是產婦經陰道分娩產后出血的高危因素[2],護理人員在產婦入院時,仔細評估患者的基本信息,找出可能導致產后出血的高危因素,將這些產婦單獨標記,制定應急護理措施;對產婦進行心理疏導,緩解產婦緊張、焦慮心理;向產婦講解陰道分娩的好處、過程、可能會出現的并發癥,產中與醫護人員的配合,提高產婦自然分娩的信心;指導患者合理運動、合理飲食,給產婦營造安靜的休息環境,為接下來的分娩過程蓄積足夠的體力。

產中預見性護理:分娩前指導患者排空膀胱;在第一產程中,密切觀察產婦分娩反應,做好胎心監護及產婦生命體征監護;在第二產程中,根據宮內壓變化情況,指導產婦用力配合,做好會陰護理,避免軟產道的損傷;在第三產程中,指導患者用力,保證胎盤在胎兒娩出后15min內娩出,胎盤娩出后仔細檢查胎盤是否娩出完全,觀察產婦軟產道情況,如有損傷及時縫合。

產后預見性護理:嚴密觀察產婦血壓、脈搏等生命體征,一旦出現異常及時通知醫生處理;遵醫囑給予產婦注射縮宮素及子宮按摩處理,促進子宮收縮;嚴密觀察患者陰道出血情況,尤其是產后2h內,出現產后陰道出血較多,血色鮮紅或血液不凝的情況及時通知醫生處理;向產婦講解母乳喂養可以促進子宮收縮、預防產后出血的好處,鼓勵產婦進行母乳喂養;指導產婦產后活動、會陰護理及惡露觀察。

1.3 觀察指標 觀察并比較兩組患者產后出血情況及患者對護理服務滿意度的差異。采用容積測量法測量產婦在產后2h、24h的出血量,24h內出血超過500ml者為產后出血。產婦滿意度分為非常滿意、滿意及不滿意3個等級。

1.4 統計學處理 實驗所有數據均采用SPSS13.0軟件進行分析,計量資料使用兩個獨立樣本的t檢驗,計數資料使用χ2檢驗,P<0.05差異有統計學意義。

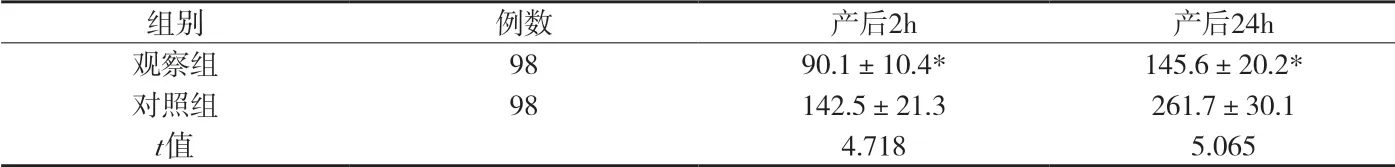

附表 兩組患者產后出血情況比較(±s,ml)

附表 兩組患者產后出血情況比較(±s,ml)

注:*P<0.05。

組別 例數 產后2h 產后24h觀察組 98 90.1±10.4* 145.6±20.2*對照組 98 142.5±21.3 261.7±30.1 t值 4.718 5.065

2 結果

2.1 兩組患者產后出血率比較 兩組患者均有產后出血發生,觀察組產后出血發生率為4.08%,對照組產后出血發生率為17.35%,觀察組產后出血發生率遠低于對照組患者,兩組差異有統計學意義,P<0.05。

2.2 兩組患者產后出血情況比較 觀察組患者產后2h及24h出血量遠遠低于對照組,兩組差異具有顯著的統計學意義,P<0.05,具體結果見附表。

2.3 兩組患者對護理服務滿意度比較 觀察組產婦對護理服務滿意度為98.98%,對照組滿意度為89.76%,觀察組護理滿意度遠遠高于對照組,兩組差異有統計學意義,P<0.05。

3 討論

據研究表明不當使用縮宮素、不當陰道助產、產程延長等因素可導致宮頸、陰道壁及會陰部位的裂傷[2]。護理人員針對這些危險因素提前制定護理措施積極干預,可以有效地降低陰道分娩產后出血的發生率。本研究結果,兩組患者均有產后出血發生,觀察組產后出血發生率遠低于對照組患者,說明了預見性護理可以有效降低陰道分娩產后出血的發生率,減少產婦產后出血量,對保護產婦生命安全有重要意義。同時,預見性護理可以增進患者對醫護人員的信任,促進醫患關系的和諧發展。