早期護理干預預防剖宮產術后下肢深靜脈血栓形成的效果觀察

廣東省東莞市第三人民醫院(523321)馮遠衍 王煥女 鄒雪芬 李慧慧

剖宮產是一種剖開腹壁、子宮,取出胎兒及其附屬物的外科手術,是處理高危妊娠、異常分娩的重要方法,挽救了成千上萬母嬰的生命。我國剖宮產術執行率高居世界第一位,近十年平均剖宮產率高達50%~60%,其中約50%是不必要的[1]。剖宮產術指征較復雜,擇期剖宮產絕大多數有高危指征,如子癇前期重度、骨盆狹窄、胎盤早剝等,難產所致剖宮產也常出現滯產等產程異常,產婦長時間保持一個臥位,極易引起下肢深靜脈血栓形成。DVT危害極大,致殘率致死率較高,美國一項尸檢報告顯示約有72%死者伴有DVT,DVT可繼發肺栓塞、腦血栓等癥[2]。對于剖宮產術女性而言,DVT常與彌漫性血管內凝血(Disseminated intravascular coagulation)密切相關,DVT不僅威脅女性生命健康,還影響新生兒妊娠結局,增加圍產兒死亡率,出現DVT的產婦還常在產后出血行動障礙、抑郁焦慮等負面情緒,影響早吸乳、撫觸等一系列有益的新生兒護理措施執行,增加新生兒腹瀉等疾病發生風險,影響新生兒長遠預后。過去,對剖宮產術后下肢DVT缺乏足夠的重視,有必要針對性的開展護理干預,以降低DVT發生風險。本研究以2013年4月~2014年6月間462例在我院擇期剖宮產的產婦為研究對象,評價早期護理干預在預防術后下肢DVT中的應用效果,總結護理經驗。

1 資料及方法

1.1 一般資料 以2013年4月~2014年6月間在我院開展的擇期剖宮產的產婦為研究對象。納入標準:①擇期剖宮產,非急診;②有明確的擇期剖宮產術指征,包括社會性指征以及病理性指征;③知情同意。排除標準:①不符合納入標準;②有原發性DVT;③不知情同意;④急診;⑤危重癥,無法開展護理干預。共納入產婦462例,年齡22~44歲、平均(28.1±2.5)歲。初產325例,經產137例。有剖宮產術史245例。有不良孕產史56例。孕次1~5次,產次1~5次。麻醉風險等級:Ⅰ級427例、Ⅱ級25例。剖宮產術指征:瘢痕子宮210例、羊水過少72例、社會因素62例、胎盤早破先兆11例、臍繞頸10例、臀位不正5例、其它92例。根據擬定擇期手術時間的順序,將患者分為隨機分為對照組、觀察組各231例,兩組產婦年齡、麻醉風險等級、孕產史、剖宮產術指征等臨床資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組 按照擇期剖宮產術管理方法開展護理,主要內容包括。

1.2.1.1 擬定擇期手術時:①進行有關擇期剖宮產術知識宣教,包括手術必要性與安全性、術前需注意事項、手術麻醉情況以及可能獲益與風險,使產婦及其家屬對手術有充分的了解;②帶領產婦事前熟悉病房、手術室環境;③傳授基本的自我管理方法,據不同指征,制定不同的健康教育計劃。

1.2.1.2 入院時手術前:①完善檢查,調取擇期剖宮產檔案,開展相應的護理,落實胎心監護、查體;②術前均進行相關健康教育,包括術后早期康復訓練、新生兒護理等;③術前再次完善相關檢查。

1.2.1.3 分娩日:落實圍術期護理,包括術前準備、新生兒處理等,落實切口護理、產后出血管理等。

1.2.1.4 手術后:①待產婦病情穩定后,進行專科教育,包括新生兒常見病鑒別與發現、新生兒護理基礎知識、產后康復訓練;②按需求以及前期護理落實情況,開展母乳喂養教育,選擇性開展新生兒游泳、新生兒撫觸等專科護理;③進行階段性健康教育,不斷增強產婦自我護理、新生兒照料能力;④出院前,醫囑按時復查切口愈合情況,評價子宮復舊情況,發放溫馨提示卡,主要為產褥期護理的內容。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上,針對下肢DVT進行早期護理干預,主要內容如下。

1.2.2.1 術前:①術前訓練,進行適當的經穴肌群按摩,特別是有糖尿病等妊娠合并癥、胎盤早剝前期等并發癥產婦,按摩小腿腓腸肌、比目魚肌,10~15min/次,3次/d,或揉法按摩足三里,1~3min/次;開展適量的功能鍛煉,可配合分娩球開展,主要為肌肉收縮訓練,深呼吸訓練;②做好妊娠晚期自我保護,禁吸煙,預防下肢機械性因素,若出現外傷立即來院檢查,避免長時間仰臥位,以減輕血管壓迫,預防低血壓綜合征,禁用力起坐;③做好生活管理:穿寬松衣物,鞋帶不宜系過緊,家中可穿拖鞋,注意防寒保暖,改變不良生活習慣;④做好飲食管理,若血液粘稠度較高,應清淡飲食,少食油膩,食用植物油,若臥床較久,可食烏雞、紅棗,適量食用,多食水果蔬菜,多飲水;⑤做好心理調節,積極與家人、朋友聯系,愉悅自己心情,若有不良情緒,及時宣泄。

1.2.2.2 圍術期:①仍做好妊娠自我保護、體位管理,在擇期手術前,避免長時間臥床、久站,以減輕腰腿疲勞;②選派1名護士引導,減輕產婦焦慮情緒,手術護士做好細節管理,特別注意防寒保暖;③做好麻醉管理,規范操作,提高麻醉效用;④術中做好液體預熱,術后蘇醒期積極預防嘔吐等不良反應。

1.2.2.3 術后:鼓勵早期康復訓練,仍以經穴肌群按摩為主,注意鑒別發現早期血栓形成表現,若有異常,及時停止按摩。

1.3 觀察指標 擇期手術擬定時至術后15日,下肢腫脹、疼痛發生例,若出現腫脹、疼痛,以多普勒超聲檢查診斷DVT。擬定擇期手術時間至剖宮產術前雙腿圍增加長度,至出院前增加長度。

1.4 統計學處理 WPS收集錄入數據資料,以SPSS18.0軟件包統計處理,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,若服從正太分布采用t檢驗,否則采用非參數檢驗,計數資料以數(n)或率(%)表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05表示檢驗水平。

2 結果

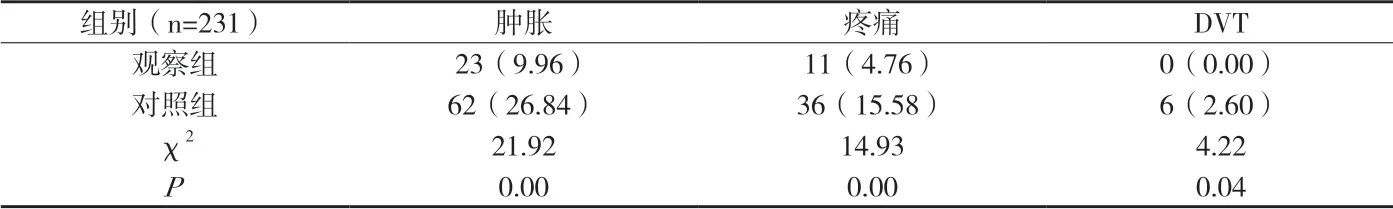

2.1 下肢癥狀與DVT診斷情況 觀察組觀察期內腫脹、疼痛、DVT發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)(見附表)。

2.2 腿圍增加情況 對照組擬定擇期手術時間至剖宮產術前雙腿圍增加長度(2.4±1.2)cm、至出院前增加長度(2.7±1.2)cm,高于觀察組(1.4±0.5)cm、(1.5±0.5)cm,差異具有統計學意義(t=2.67,t=2.34,P<0.05)。

附表 觀察組與對照組擇期手術擬定時至術后15日下肢腫脹、疼痛、DVT發生例[n(%))]

3 討論

剖宮產術后下肢DVT發生機制較復雜,可能原因為:①產婦營養過剩,血液處于高脂血狀態,血液粘稠度增加;②妊娠合并癥,如妊娠糖尿病、高血壓,可致血管損害;③產婦原發性血管病;④運動量減少,血管收縮能力下降;⑤長時間臥位導致血管損傷;⑥手術與麻醉刺激造成瘀血形成;⑦特殊的妊娠生理病理狀態致血液流變學變化,如胎盤早剝可致凝血功能紊亂,誘發DVT、DIC。DVT風險處于不斷變化發展之中,其中部分是可以控制預防的,為此醫院在常規擇期剖宮產護理路徑基礎上,增加術前訓練、妊娠晚期自我保護、生活管理、飲食管理、心理調節等護理活動,圍術期做好體位管理、心理支持、防寒保暖、麻醉管理、蘇醒期管理,術后鼓勵早期康復訓練。術前護理中,按摩有助于促遠端肢體血壓回流,減輕血管損傷,按摩足三里、呼吸訓練還可預防消化功能、運動功能障礙,減輕腹內壓,形成壓力梯度,促血液回流,康復訓練可促肌肉泵運動,增加血流速度,飲食管理可降低血液粘稠度,心理支持可預防交感神經紊亂,預防血管舒縮功能下降。圍術期護理可有效減少圍術期應激水平,減輕心臟負荷,預防血管損傷。這些措施多管齊下,可有效預防DVT發生,本次研究中觀察組觀察期內下肢腫脹、疼痛、DVT發生率以及腿圍增長長度明顯低于對照組,提示早期預防性護理干預效果較好,值得臨床推廣。