43例兒童齲病發病因素調查及健康護理教育

南京醫科大學附屬口腔醫院(210029)楊燕

齲病俗稱蟲牙、蛀牙,是細菌性疾病,可以繼發牙髓炎和根尖周炎,甚至能引起牙槽骨和頜骨炎癥,發展的最終結果是牙齒損失。兒童由于處于生長發育的階段,發生齲齒的情況較為常見,是兒童口腔主要的常見病。有研究表明[1],兒童齲病發生與多種因素有關,涉及到飲食、衛生習慣、環境等。因此了解引起兒童齲病發生的相關因素,對進一步降低兒童齲病發病率具有積極的意義。本研究收集43例齲病患兒,探討兒童齲病發生的因素,報道如下。

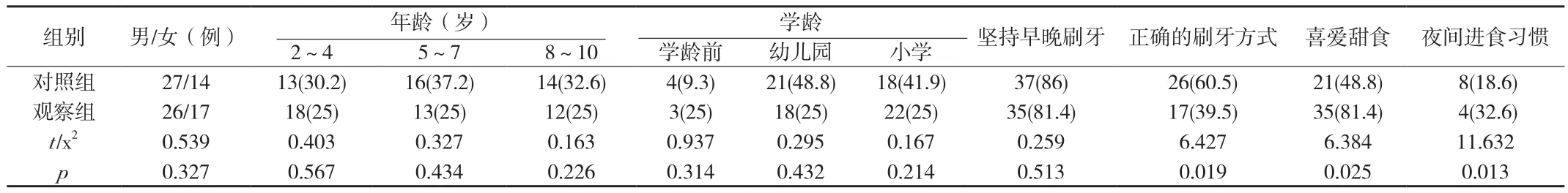

附表 兩組兒童齲病發生的相關因素調查比較[n(%)]

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014年6月~2015年6月就診于我科的患兒43例作為觀察組,所有患兒均患有兒童齲病。其中男29例,女14例,年齡2~10歲,平均年齡(5.3±0.5)歲。納入研究標準:患兒及其家長知情配合,均獲得較好的治療效果,排除不合作兒童,智障兒童,以及畏懼牙科治療的兒童。另從我院門診選取未患有齲病的兒童43例作為對照組,其中男26例,女17例,年齡2~10歲,平均年齡(4.9±0.3)歲。

1.2 方法 自行設計一般資料問卷調查表,包括性別、年齡、學齡、兒童齲病發病常見因素。兒童齲病發病常見因素由查閱以往文獻獲取,包括:堅持早晚刷牙、正確的刷牙方式、喜愛甜食、夜間進食習慣。

1.3 調查方法 由我科從事兒童口腔護理工作3年以上的護士負責本研究的問卷調查,對調查者及其家長逐一進行測試,指導語統一,按規定時間完成,并對所得資料進行統計學分析。

1.4 統計學分析 采用SPSS17.0統計學軟件進行本次研究的數據分析。計數資料用百分比表示,采用卡方檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

本次調查共計發放96份調查問卷,共計回收96份,有效回收率100%。通過分析兩組結果表明觀察組正確的刷牙方式比例低于對照組,喜愛甜食和夜間進食習慣所占比例要高于對照組,比較差異有統計學意義(P<0.05)。詳見附表。

3 討論

WHO把齲病確定為嚴重危害人類健康疾病之一,排在應重點防治的慢性非傳染性疾病前列[2]。我國兒童患齲率與世界衛生組織標準相比仍相對較低,但有報告80%的齲壞發生在45%的兒童中[3]。因此對兒童齲病發病因素進行研究,是預防齲病的發生及降低齲病發生率的有效手段。本研究中結果表明兒童齲病發病因素有正確的刷牙方式、夜間進食習慣和愛嚼口香糖。

我們分析雖然現在家長大多重視對子女堅持早晚刷牙,但刷牙的方式是否正確確難以顧及。以往的文獻報道[4],經常進食糖類,頻繁的進食淀粉類食物,經常吃零食以及飲用碳酸類飲料都會使患齲率升高[5][6][7]。本研究結果與此一致。對于減少齲病的發生,我們的體會是:首先應讓家長重視兒童的口腔衛生,督促其養成刷牙的習慣,并掌握正確的刷牙方法(順刷法刷牙方法),并培養幼兒對刷牙的興趣,隨著幼兒的成長逐漸掌握刷牙。另外,還應讓兒童養成早晚刷牙,飯后漱口的習慣。在訓練兒童刷牙,培養口腔衛生習慣時需反復練習,按時進行,不宜任意中斷。其次,提示家長不要讓兒童過多攝取蔗糖,尤其是夜間不要進食甜食。還應注意偏食和單側咀嚼等問題。對于已患齲病的兒童要及時治療,治療后定期復查。第三,兒童在幼兒園逗留的時間預防齲病不可忽視,故對幼兒園群體的定期檢查亦為兒童齲病防治的環節之一,在幼兒園亦應配備牙刷,便于兒童午餐刷牙。第四,在齲病的預防中,對兒童家長的健康教育非常重要,可通過資料宣傳手冊發放、準備有趣味的模型、錄像等實物進行講解,使之了解有關齲病的防治知識,認真實施防治措施[8-11]。

綜上所述,兒童齲病的發生與刷牙方式是否正確、飲食習慣有關。齲病的防治應從兒童抓起,提高人民群眾口腔保健知識的整體水平,使兒童從小就能受到良好的口腔健康教育,從而受益終身。