公共數字文化服務合作機制研究

肖希明 李琪

摘 要:公共數字文化服務合作的長久、可持續發展,需要建立長效的合作機制。文章分析了公共數字文化服務合作協調機制、決策機制、激勵機制、資金投入機制、標準規范機制和法律保障機制的內涵,介紹了國外在這些機制建設方面的成功經驗,提出了我國公共數字文化服務合作機制建設的若干建議,包括在現行管理體制框架內建立不同層次的協調機構,制定與完善合作服務的系列標準,建立健全合理的知識產權解決機制、多渠道的資金投入機制、利益平衡機制和激勵機制以及科學有效的績效評估機制。

關鍵詞:公共數字文化;數字服務;合作機制

中圖分類號: G250.7;G252 文獻標識碼: A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2016072

隨著數字技術、網絡技術的迅速發展,互聯網與傳統服務業深度融合,許多新的服務業態應運而生。近年來,公共圖書館、文化館、博物館、美術館等公共文化服務機構,致力于將各自館藏的文獻與文化資源轉換成為數字化的文化產品,并通過互聯網向公眾提供服務,從而形成了一種新的服務形態——公共數字文化服務。這種新的服務形態,突破了公共文化服務必須依賴于一定的物理場所和實體資源的局限性,提高了公共文化服務的效能。

然而,這種由各公共文化機構獨自進行的數字文化資源建設和服務,仍然很難滿足社會公眾在更大范圍內共享公共數字文化資源與服務的需求。與一個個“信息孤島”相比,公眾更希望有一個整合了不同公共文化機構的數字文化資源、能提供“一站式”公共數字文化服務的平臺,使資源與服務的獲取更加方便快捷。而這種資源與服務的整合,就有賴于不同公共文化機構的合作。這種合作不是偶爾的、臨時性的或者單個項目的合作,而是要在不同的公共文化機構之間建立一種合作機制,以保證這種合作能夠長久地、可持續性的發展。本文將在調查研究的基礎上,分析公共文化機構數字文化服務合作面臨的問題,探討公共文化機構數字文化服務合作機制的構成,并借鑒國外公共文化機構合作服務的成功案例,提出我國公共文化機構數字文化合作服務機制建設的若干建議。

1 公共數字文化服務合作需要建立長效機制

關于什么是“機制”,學界有各種各樣的解釋,似乎這是一個不可捉摸的概念。而筆者認為,所謂機制,在社會科學研究中,或者說在社會活動語境中,機制指的就是某種方法或措施的制度化,亦即通過建立某種制度而使事物能夠正常運行并發揮預期功能的規則體系。公共數字文化服務的合作機制,就是指公共文化機構在相關合作協議或管理機構的協調下開展合作,通過制定相關政策與規章制度,建立制度化的合作模式,以保障合作持久順利運行的規則體系。

目前,我國公共數字文化服務亟需建立的就是這樣一種服務合作機制。首先,雖然我國公共數字文化服務提供的責任主體是政府,但是服務的實施主體則是政府安排的各類公共文化服務機構。而不同的公共文化服務機構隸屬于不同的文化主管部門,如公共圖書館、文化館隸屬于文化部公共文化司,博物館則隸屬于國家文物局,美術館隸屬于文化部藝術司,檔案館的主管部門則是國家檔案局。由于隸屬關系不同,各公共文化機構的合作缺乏制度化的議事和決策機制,容易導致在合作中對一些重要的問題議而不決,決而不行,決策效率低下;其次,不同的公共文化服務機構雖然都在向社會提供公共文化服務,但不同機構的功能、服務任務、服務內容和方式各不相同,要實現的利益目標也不一樣,因此必須在合作中建立一種機制,協調和平衡各相關機構的利益關系,才能充分調動各參與合作單位的積極性,使合作順利進行;第三,公共數字文化服務合作,需要對各公共文化機構的數字文化資源進行整合,并建立統一的平臺向公眾提供“一站式”服務。這是公共文化機構之間偶發的、臨時性、松散的合作,無法達到的深度融合。只有建立健全的合作機制,形成有章程、有規范、制度化的合作服務模式,才能實現公共數字文化服務合作的穩定性、常態化和可持續發展。

2 公共數字文化服務合作機制的構成

公共文化機構數字文化服務合作需要建立哪些機制呢?毋容置疑,任何機制的建立,必然是為了解決某些實際存在的問題。因此,要確定公共文化機構開展數字文化服務合作需要建立哪些機制,首先必須了解目前在合作服務中主要存在哪些問題或障礙。為此,本課題組在大量文獻調查的基礎上,于2014年7~12月和2015年11月兩度開展了調研活動,對文化部公共文化發展中心、國家圖書館、故宮博物院等機構的有關領導和專家進行了訪談調研,并通過網絡、電子郵件、實地發放和傳真等方式,對我國27個省的公共文化服務機構(公共圖書館、檔案館、博物館、美術館、群眾藝術館等)的從業者進行了問卷調查,回收有效問卷383份[1]。對該項調查的數據進行梳理、分析和濃縮,總結出了目前公共文化機構開展數字文化服務合作存在的主要障礙以及調查對象對于各種障礙的認同率(見表1)。

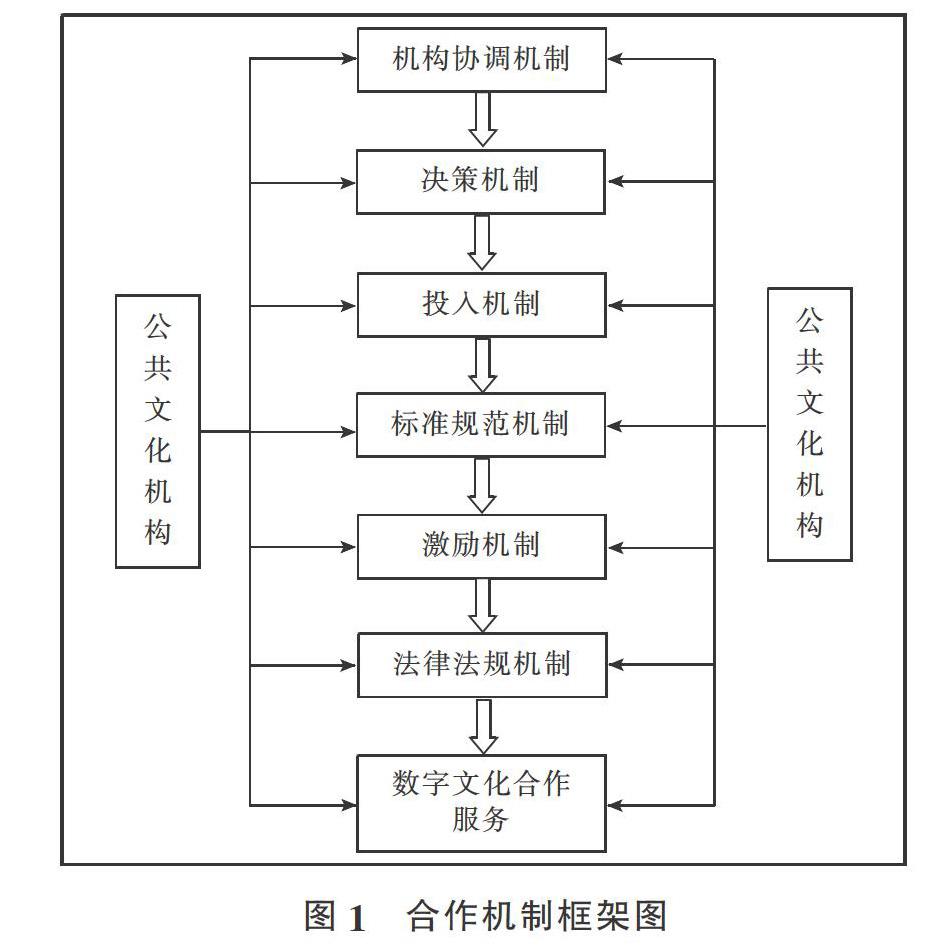

調查數據表明,目前我國公共文化機構在開展數字文化服務的合作過程中仍然存在諸多障礙。研究公共文化機構數字文化服務合作機制,就是要以克服這些障礙為目標,去設計和建立相應的機制,促進公共文化機構數字文化服務合作的健康、順利進行。基于上述調查結果,文章提出了我國公共文化機構數字文化服務合作需要建立的合作機制(見圖1)。

3 公共數字文化服務合作機制的內涵

3.1 協調機制

公共數字文化服務的合作是一項錯綜復雜的系統工程,涉及不同的公共文化機構,而這些機構分布于不同的地區,又分屬于不同的行政主管部門,呈現“條塊分割,各自為政”的特點,由于缺乏宏觀層次的統籌規劃,不同層次、不同類型的公共文化機構協調合作存在諸多障礙。為了保障合作服務的順利進行,必須轉變傳統公共文化管理思維與管理模式,對行

政管理機構與具體操作組織的各自功能進行重新設計,清晰地劃分各自的職權范圍,建立跨行政系統的協調管理機制[2]。該機制建立的作用在于能夠對合作中出現的問題進行協調,統籌安排資源和服務,實現資源和服務的合理布局,發布合作規章制度,使各機構明確自己的職責,共同完成合作任務。

3.2 決策機制

決策機制包含兩個方面的內容。首先,它是指公共文化機構采取合作行為前的抉擇行為。長期以來,有關主管部門較多地采用行政手段來組織公共文化機構之間的合作活動,這在一定程度上推動了合作的開展。但單一的行政手段往往難以充分考慮各相關主體的實際需要、自身基礎及主體間的利益關系,使合作缺乏持久的內在動力,難以充分有效地發揮作用。因此,應建立以公共文化機構自主決策為主、政府行政決策為輔的決策機制,使公共文化機構能夠根據自身的需求和條件自主決定是否參加及以何種形式參與合作;其次,決策機制還包括建立科學合理的合作組織機構的決策體系,以保證各公共文化機構作為主體更多地參與合作活動中的各項決策,并實現決策的科學化和決策程序的合理化。如OCLC、CALIS、NSTL等聯盟組織的理事會和監事會制度,讓所有參與合作的成員都有平等參與決策的權利。

3.3 激勵機制

激勵機制是充分挖掘合作組織的潛在資源供給能力的復雜運行體系,是以激勵理論為指導,運用相應的激勵方法,實現對參與合作的公共文化機構激勵的過程。激勵機制應該包括:第一是價值實現的激勵。作為公共文化機構,滿足社會公眾的文化信息需求是其存在及開展各項活動的最終目的,也是其價值的最終體現。而隨著信息時代的到來,參與信息生產、組織、傳遞的非營利性或營利性個體和組織越來越多,信息服務領域的競爭日趨激烈。公共文化機構只有根據社會需求不斷提高公共文化服務水平,才能表明自身的存在價值,贏得自己的生存和發展空間。因此,必須使公共文化機構清醒地意識到所處的競爭環境,從而激勵自身不斷創新;其次是利益的激勵。公共文化機構數字文化服務合作必然涉及參與合作成員的利益關系。有的機構在合作中投入的人力物力多、但獲益卻不多,而有的機構付出較少,卻可能獲得較大利益。投入與產出的不對等必然使一些機構對合作持消極態度。因此,必須建立有效的利益平衡機制,保證參與各方在合作中的投入均得到相應的回報,使合作具有持續的發展動力;第三是績效評估的激勵,即將公共文化機構是否參與數字文化服務合作及合作成效作為對機構的績效評價和考核的標準之一,并制定相應的激勵政策,以此調動公共文化機構參與合作的積極性。

3.4 資金投入機制

公共文化機構開展數字文化服務合作,從經濟層面來說,要實現的目標之一就是讓各機構擁有的數字文化資源能夠得到最大限度的利用,降低公共數字文化服務的成本,使有限的資金投入發揮最大的效益。然而在機構合作的過程中,資金的投入是必須的。特別是在合作初期,大量的基礎設施建設更需要增加經費的投入。因此建立合理的資金投入機制是十分必要的。需要解決的問題有兩個方面:首先,由于各公共文化機構都是公益性文化事業單位,可以通過組建“公共數字文化服務聯盟”爭取國家財政的專項支持,這是資金來源的主渠道。同時,各機構應充分發揮各自的優勢,積極爭取社會組織和個人的捐贈,形成以公共財政投入為主,社會資助為輔的公共數字文化服務資助體系;其次,在機構合作的過程中,不同合作項目的資金投入,要根據各合作方的受益程度確定合理的資金投入比例,并形成科學的項目經費預決算制度。

3.5 標準規范機制

標準規范機制是指通過建立統一的制度,要求參與合作的機構按照合作系統的標準與規范來組織資源、提供服務,以保證合作機構資源的可使用性、互操作性和可持續性。公共數字文化服務合作重要的基礎條件是數字資源的整合,而資源整合的關鍵是標準化,即各公共文化機構必須按照統一的標準組織、加工、存儲和傳遞數字資源,按照標準提交數據,或者提交的數據能夠按照統一的標準實現數據格式的轉換。在合作服務的過程中,涉及諸如資源傳遞、管理、服務經營等,也需要完善和統一相關資源的獲取、技術等標準[3]。因此,各公共文化機構合作必須成立標準化工作協調部門,研究和制定出適用于公共數字文化資源整合的元數據標準、對象數據標準和相關服務工作的標準規范。健全的標準規范機制才能保障合作活動的順利進行。

3.6 法律法規機制

公共數字文化合作服務過程中,資源、技術及服務變革使得公共利益與私人利益之間的界限愈加模糊、矛盾也更為凸顯,由此衍生了眾多的版權問題[4]。公共文化機構數字服務體系的構建運行,涉及到圖書館、博物館、美術館等諸多公共文化機構收藏的資源,資源整合和聯機存取過程中的知識產權問題隨之而來,這種情況也在客觀上要求加快制定和完善專門針對公共數字文化合作服務的文化政策,并使之上升為法律法規,從而保證公共數字文化服務體系的構建運行有規可循、有法可依。

4 國外公共數字文化服務合作機制建設提供的借鑒

4.1 協調管理機制建設

澳大利亞國家圖書館2009年末推出了免費的搜索引擎——Trove,通過它把讀者與澳大利亞境內1000多家圖書館、檔案館和研究部門包括圖書、期刊、圖片、視頻等在內的多種在線文獻資源連接起來,資源數量超過4億7000萬條。Trove不存儲資源內容,而是將收割的元數據聚集在一起以便檢索,將檢索結果按照相關性排序。它不僅為讀者提供數字資源查詢服務,還能與讀者進行實時互動[5]。Trove的宏觀調控和運行由Trove小組負責,小組成員是來自于澳大利亞國家圖書館的高級管理人員,根據業務需要,一些來自地方圖書館的工作人員也會參與部分事務。Trove小組主要由四個部分組成,分別負責其戰略方向、資源供給、資源構建、數據的提供及維護,各機構相互協作,職責分明。從2010年開始,該團隊將重點轉向如何提高獲取率及發掘更多的獲取選擇,而這一目標也需要Trove的參與機構進行全方位的合作。

4.2 決策機制建設

挪威檔案館、圖書館和博物館管理局(Norwegian Archive, Library and Museum Authority,ABM)成立于2003年1月1日,由挪威文化與宗教事務部管轄、資助,由該部門任命的董事組成最高領導團體。該局隸屬于文化與教會事務部,其最高領導層級是由8名文化教會事務部任命的董事所組成的董事會,任期四年。挪威政府為ABM制定發展的總體目標,包括加強檔案館、圖書館和博物館的能力建設,推廣相關技術資源的使用,支持、鼓勵創新與變革,為政府資金提供良好的管理等。為了更好地實現合作效益,進行科學決策,在國家層面,與不同的部委和機構合作,如與挪威國家圖書館、挪威國家檔案館、挪威文化建設委員會等機構共同協商機構事務,以提升機構事務的決策效益。在區域和地方層面,也能夠實現與博物館、圖書館、檔案館、大專院校、地方當局及其他文化機構的合作[6]。ABM十分重視數字資源的發展,為了合作交流建立了共同的聯合標準,能夠同時提供來自不同機構的各種類型的資源,并且可以分別搜索基于單個詞匯、特定的學科體系、規范化主題詞的信息[7]。

4.3 標準規范機制建設

世界數字圖書館(World Digital Library,WDL)是一個面向全球用戶、多語種、數字化的歷史文化知識寶庫。2005年10月17日,美國國會圖書館在眾多參與國家的合作機構的共同協作下,受聯合國教育科學文化組織(UNESCO)支持,借助于一些公司與私人基金會財力支持開發而成。作為21世紀全球最大的信息化項目,其項目合作伙伴目前共有100多個,它們是為其提供館藏資源的來自57個國家的圖書館、檔案館或其他機構以及提供技術支持或財政捐助的協會、基金會和個體公司[8]。所以為了實現項目的順利進行,也為了管理種類繁多的資源,各合作機構建立了WDL內容選擇標準、數字化和文件傳輸標準、元數據標準、信息安全標準[9]。采用統一的資源組織機制來管理所收藏的資源,確保了各合作機構在資源組織過程中的一致性,便于用戶獲得一站式信息資源集成服務。按照地域、時間、專題等分類方式對各類資源進行分類組織。

4.4 資金投入機制建設

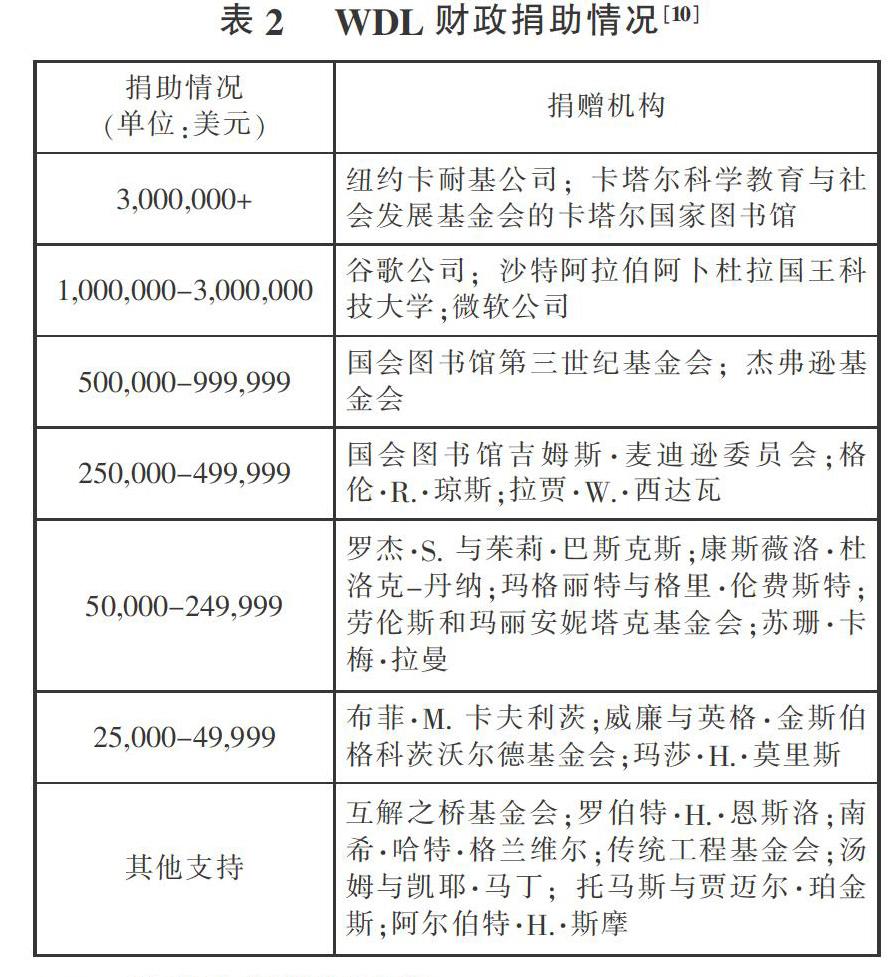

為了更好地建設WDL,有效地增加建設資金,在接受基金會和著名的公司企業為其提供主要的財政捐贈的同時,WDL吸引了不同渠道的建設經費來源(見表2)。

4.5 法律法規機制建設

2004年5月21日,加拿大國家圖書館(NLC)和加拿大國家檔案館(NAC)正式合并為加拿大國家圖書檔案館(LAC),LAC被賦予了更多的權力,整合了NLC和NAC的館藏、服務和工作人員,強化了原有圖書館和檔案館的社會作用。LAC開創性地成立了新的國家級知識型組織機構,其出臺的戰略規劃帶動了世界范圍內的新的合作發展形式。LAC合并后頒布了《加拿大圖書館和檔案法》,通過該法案明確了機構宗旨,即為了當代和后代人的利益而保存加拿大文化遺產;作為一個知識可以被長期使用的來源,促進加拿大這個自由民主的社會在文化、社會和經濟上的提升;促進加拿大合作機構有關知識的獲取、保存和傳播;作為加拿大政府及其機構的持續記憶器[11]。該法律由11個章節20個條款組成,涉及圖書檔案館法的權利與義務、知識產權、政府文件、人員派送等諸多部分。《加拿大圖書館和檔案法》能夠順應時代的需求,拓展法律法規,關注數字資源,如對法定送存的規定中,除了對傳統的紙質出版物呈繳制度進行規定,還根據實際情況拓展了數字呈繳本的范圍,實現了數字資源的保存。

4.6 激勵機制建設

英國文化傳媒及體育部(Department for Cultural Media and Sport,DCMS)是管理文化事務的行政機構,負責其下屬文化機構的宏觀管理及服務的績效評估工作,包括著名的合作項目“博物館、圖書館、檔案館理事會”(The Museums Libraries and Archieves Council,MLA)。MLA是一個非政府性的公共組織,受DCMS資助,負責制定圖書、文物和檔案事業的戰略規劃,旨在推進博物館、圖書館和檔案館的改進和創新,并促進公共文化機構在全國范圍內的合作[12]。英國公共文化服務績效評估是“政府主導式”,評估體系大致可以總結為“評估政策、評估主體、評估指標、評估結果”四個板塊,根據績效測評框架實施評估工作所獲得的全面有效的統計數據為績效評估提供了基礎,其審計部門以年度或季度為單位,提供多個文化領域的各項統計數據,對機構投入和產出結果進行比對,以實現文化服務績效評估[13]。MLA的目標在于通過開展豐富多彩的文化項目推動英國公民文化生活全面、平衡發展,根據時代發展需要,MLA越來越重視數字文化服務的提供,如通過經整合的在線門戶網站,提供咨詢、實時在線參考服務及資源發現服務的“人民網絡項目”,以及收集了英國博物館、藝術館、圖書館與檔案館等文化機構超過6000件藏品的在線數據庫——“聚寶盆項目”。

5 我國公共數字文化服務合作機制建設的建議

5.1 在現行管理體制框架內建立不同層次的協調機構

在我國,同是公共文化服務機構卻隸屬于不同的文化行政管理部門,而且系統與地方“條塊分割”。這種管理體制不利于公共數字文化服務合作的開展。雖然近年來國家在行政管理體制改革方面有不少舉措,但已經形成的這種管理體制不可能完全改變,因此必須在現有的體制框架內建立不同層次的協調機構。如在中央一級,由國務院主導,建立由文化部、國家文物局、國家檔案局等相關部門聯合組建的協調機構,負責全國的公共數字文化服務合作的組織與協調工作,具體職能包括落實國家有關促進公共數字文化發展的重要決策和法律法規,制定促進公共數字文化服務合作的方針政策,組織并推動不同部門之間的橫向合作,統籌規劃重大的公共數字文化服務合作項目,解決合作中諸如經費、人員、設施、產權歸屬等問題。各級地方政府(如省、市、自治區)應比照中央并結合本地實際建立職能類似的協調機構。各級各類公共文化機構,則應在各級協調機構的統籌安排下,積極開展公共數字文化服務的合作,實施具體的合作項目。在管理上,則通過建立理事會一類的常設管理機構,負責參與合作的機構之間的管理和協調,實行民主管理,明確各自的權利與責任,通過各種制度的建立以保障合作的順利進行。

5.2 制定與完善合作服務的系列標準

標準規范是公共文化機構開展數字文化服務合作,實現資源共享重要的保障條件。標準規范機制的建設需要有明確的目標和分階段實施的計劃。長期目標是指創建長效的機構間數字文化服務合作標準規范與應用機制,內容涉及數字資源的創建、描述、保存、傳遞等整個信息生命周期。從短期任務來看,需要明確數字文化服務合作過程中的障礙與需求,充分發揮協調管理機構的作用,積極探索跨機構公共數字文化合作模式,提出與長期目標相適應的發展戰略。標準規范機制建設還要求通過制度強化各種標準的實施,要求參與合作的各公共文化機構都必須按照標準規范來建設數字資源和開展數字服務。

5.3 建立健全合理的知識產權解決機制

公共數字文化服務合作的前提是各公共文化機構的數字資源的整合,而資源整合涉及的知識產權問題包括整合前資源的知識產權歸屬、整合后資源的知識產權歸屬及整合后提供服務過程中可能帶來的知識產權問題[1],這些問題必須通過機制建設合理解決。整合前必須依據相關法律確認擬整合資源的知識產權歸屬。整合后資源的知識產權是歸屬于參與合作的公共文化服務機構,還是確立另外的知識產權主體,則需要通過建立合理的制度來解決。資源整合后提供服務的過程中涉及的知識產權問題更為復雜,需要建立的機制包括:(1)知識產權保護機制,即在服務的過程中注意對知識產權的保護,如向從業人員與用戶普及數字資源服務過程中可能涉及的法律問題,增強版權意識,評估數字資源合作服務中存在的法律風險,認真遵循合作服務的規范[5];(2)知識產權依法規避機制,即充分利用知識產權法律制度中所賦予的對公共文化服務合理使用的條款,依法規避侵權風險;(3)知識產權防范機制,利用防火墻技術、數據加密技術、數字水印技術等網絡安全防護技術對數字資源合作服務的侵權風險進行防范,解決網絡威脅,確保數字信息資源的安全[14]。

5.4 建立多渠道的資金投入機制

2011年,文化部和財政部聯合下發《關于進一步加強公共數字文化建設的指導意見》,提出“要研究制定政策措施,鼓勵社會力量投資文化建設,逐步形成政府投入為主、社會多渠道籌資為輔的投入格局。”但對于公共數字文化服務而言,由于它的公益性質,要形成這種多渠道投入的格局并不容易。需要通過一些制度的建設來保證這種投入的持續性。如,要由政府出臺相關政策,對于捐助公共數字文化服務的企業和其他經濟組織,減免其稅收;政府通過制定相關政策,對提供捐助的個人和組織給予榮譽和獎勵;還可以通過公益創投的方式,吸納社會公益資金投入,以支持公共數字文化服務合作項目的開展。

5.5 建立利益平衡機制和激勵機制

在公共文化機構開展數字文化合作服務的過程中會涉及到各參與機構的權利、義務以及利益的分配問題,應該建立有效的利益平衡機制和激勵機制。要通過建立科學合理的制度,對在合作服務中付出較多、貢獻較大的機構給予相應的補償,對在合作服務中表現突出的工作人員給予獎勵。正向的激勵機制往往能夠激發各機構及機構工作人員的積極性與創造性。同時也可以建立必要的懲戒機制,以對合作服務中某些機構或個人的消極行為進行約束,以提升合作服務的質量。

5.6 建立科學有效的績效評估機制

我國跨機構數字資源合作服務的需求越來越強烈,而公共文化管理體制短時間內難以改變,所以急需做出調整的是合作服務的監督與評價機制[15]。無論是衡量公共數字文化合作服務的效率和效益,還是檢驗公民的基本文化權益是否得到滿足,都需要依靠科學的績效評估進行衡量和監督。根據我國公共文化服務績效評估現狀,應著重強調以下幾點:一是在科學可靠的研究基礎上,完善指標體系的內容設計,并為每一項指標分配分值權重,突出評估的重點,細化考核標準;二是運用CIPP評價方法對數字資源合作服務效果進行評估,并將評估活動分為背景評估、輸入評估、過程評估、成果評估等項目,再進行操作化和細節化,得出適合公共文化機構合作服務的評估指標體系。該評估體系既要注重資源建設、經費投入等輸入效益,又要兼顧服務質量、服務類型等輸出成果效益。有效的監督與評價機制將促進公共文化機構數字文化服務合作的良好運行,同時績效評價的結果也可用于制定或調整相應的資金分配政策[16]。

參考文獻:

[1] 完顏鄧鄧.公共數字文化資源整合的障礙調查與對策[J].圖書情報工作,2015,59(11):13-20.

[2] 王宗義.社區圖書館績效標準化評估與用戶直接評判的模式轉換——基層圖書館從行政模式轉向公共模式的思考之三[J].圖書館,2013(1):14-17.

[3] 全國圖書館標準化技術委員會[EB/OL].[2016-03-18].http://www.nlc.gov.cn/tbw/bzwyh_gywm.htm.

[4] 中國圖書館學會.中國圖書館年鑒2014[M].北京:國家圖書館出版社,2014:57-59.

[5] 王世慧,杜偉.澳大利亞搜索引擎Trove對CALIS的啟示[J].圖書館學研究,2011(24):61-64.

[6] Sidsel Hindal,Elin Harriet Wyller.The Norwegian Archive,Library and Museum Authority-our role in a society based on knowledge and culture[J].Library Review,2004(4):207-212.

[7] Ruth Hedegaard.The benefits of archives,libraries and museums working together:a Danish case of shared databases[J].New Library World,2004(3):290-296.

[8] 李偉超.世界數字圖書館項目研究進展[J].情報理論與實踐,2014(7):141-144.

[9] 世界數字圖書館館藏數據公共數字文化服務合作機制研究[EB/OL].[2016-03-03].http://www.wdl.org/zh/statistics/.

[10] 關于世界數字圖書館: 財政捐助[EB/OL].[2016-03-04].https://www.wdl.org/zh/contributors/.

[11] Our Mandate - Library and Archives Canada[EB/OL].[2016-03-09].http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/Pages/our-mandate.aspx.

[12] Services and information[EB/OL].[2016-04-04].https://www.gov.uk/government/organisations/museums-libraries-and-arc

hives-council.

[13] 王學琴,陳雅.國內外公共文化服務績效評估比較研究[J].情報資料工作,2014(6):89-94.

[14] 胡瑩華.數字檔案館知識產權保護研究[D].武漢:武漢理工大學,2010:31-35.

[15] 郝世博,朱學芳.基于信任管理的圖書館、檔案館與博物館數字化協作可信監督模型構建[J].情報資料工作,2014(3):43-47.

[16] 江光華.公共文化服務財政投入機制初探[J].科技智囊,2011(1):56-63.

作者簡介:肖希明,男,武漢大學信息管理學院教授,研究方向:信息資源建設;李琪,女,武漢大學信息管理學院碩士研究生。