災害信息學研究及其在中日美的發展*

鄒青蕓 高峰 安培浚

摘 要:文章梳理和總結了災害信息學的定義和發展脈絡,對日本和美國及國內災害信息學研究現狀進行了剖析,指出目前災害信息學研究在災害信息的管理、災害信息的共享等方面存在著問題,最后從學科建設、災害信息管理與共享、災害信息傳播等方面給我國災害信息學研究提出了幾點建議。

關鍵詞:災害信息學;信息管理;信息共享;集成系統;信息傳播

中圖分類號: G201;G203 文獻標識碼: A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2016074

Disaster Informatics Studies and Its Development in Japan, the United States and China

Abstract This paper summarizes the definition and reviews the development of disaster informatics, and analyzes the previous studies in Japan, the United States and China. It is found that disaster informatics studies are confronted with the problems of information management, sharing and practice in technology. Then according to the results of the analysis, some pieces of advice for future studies of disaster informatics in China are provided.

Key words disaster informatics; information management; information sharing; integrated system; information dissemination

1 引言

目前加強災害風險管理已成為全球防災減災戰略的重點。在信息化社會快速發展的背景下,災害信息被認為是防災的重要手段。從災害評估、風險識別到應急管理與恢復,信息在減少人們受災害影響程度及經濟損失中發揮著關鍵性的作用[1],能否快速提供可靠信息是減災決策成功與否之關鍵[2]。在我國,各種自然災害頻繁發生,而且據評估,21世紀中國高溫、洪澇和干旱災害風險加大,城市化、老齡化和財富積聚對氣候災害風險有疊加和放大效應[3]。因此,加強災害信息學研究刻不容緩。

日本作為一個自然災害特別是地震頻發的國家,惡劣的自然環境使其災害信息學研究處于世界領先水平。此外,美國是世界上最早進行自然災害信息管理的國家,經過多年的不斷發展,如今已經形成了比較完整的災害信息管理系統,具有完善的理論研究和實踐經驗。通過分析日本和美國災害信息學研究態勢,結合我國研究現狀分析目前災害信息學研究面臨的主要問題,將有助于促進我國災害信息學研究的發展,提高應對災害的能力。

2 災害信息學的定義與發展

2.1 “災害信息學”的定義

災害信息學在不同國家、不同研究領域的背景下有著不同的理解。日本學者普遍將災害信息學定義為:“災害信息學是研究有效防災減災所必須的信息的內容、傳播者、受眾、傳播方法、信息傳播系統的學科”[4]。美國最初在《風險管理相關術語》中將災害信息學定義為“災害情境中處理信息傳播的理論與實踐操作的結合”,這一定義將災害信息學的研究范圍限定在了狹義范圍的災害情境中,即應用于應急的場景,之后,學者Jishnu Subedi拓寬了災害信息學研究涵蓋的范圍,他將災害發生前、災害過程中、災害發生后能減少公眾受災影響的整體方法都包含進災害信息學所研究的范圍,將災害信息學定義為“能確保獲得信息并對它進行操作和處理以實現有效的災害風險減少和為受災者建立可恢復社區”的一門學科[5]。從以上定義可以看出,日本學者主要是從信息傳播的視角出發對災害信息學概念進行界定;美國更多地強調災害信息學的實踐應用,表達了其減少公眾受災影響和減緩災害風險的目的。雖然兩國定義各有不同,但都強調了公眾和信息傳播這兩個核心要素。

與國外學者相比,國內學者對災害信息學的論述過于簡單,也沒有形成主流共識。龐宗禮[6]于1989年首次提出將災害信息列為一個專門的學科加以研究和重視,建議創建“災害信息學”,之后于1991年便明確將災害信息學定義為“減少災害損失,提供及時、準確的防災、救災信息的科學”,他認為災害信息學是信息科學的一個分支[7];劉藝林[8]認為災害信息是指“為減災研究服務的信息”,它是“災害情報信息”的簡稱,而且災害信息不等同于“災情”。

綜合以上各種定義,筆者認為災害信息學主要包含災害信息如何產生、如何傳播以及如何有效利用等方面的問題。

2.2 災害信息學發展脈絡

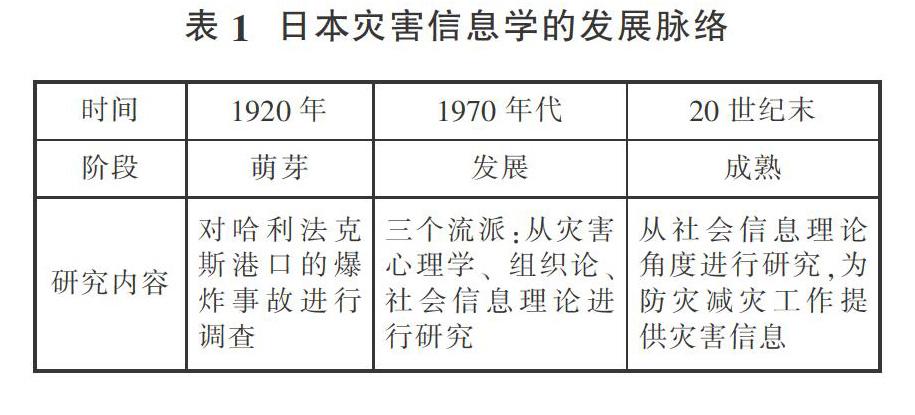

災害信息的研究普遍認為始于1920年加拿大人對哈利法克斯港口的爆炸事故進行的調查[9]。到1970年代,日本學術界在災害信息學領域形成了三個流派,分別從災害心理學、地域社會學(組織論)和社會信息理論進行災害信息學研究,代表人物有東京外國語大學的社會心理學家安倍北夫、早稻田大學的秋元和東京大學教授岡部慶三及其弟子廣井修教授[10]。至今一直延續并發展的主要是社會信息理論視角下的災害信息學(日本災害信息學發展脈絡見表1)。

目前,日美兩國災害信息學的發展已經成熟,逐步建立了常規的學術交流平臺(期刊、會議和網站等),有穩定的研究隊伍,其中,以美國建立相關機構和日本災害信息學會成立為標志。美國于1979年組建了聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency, FEMA),用于統一協調全國所有自然災害信息的收集、分析、處理和傳送,以保證聯邦政府為受災地區提供及時而周到的援助[11]。美國醫學圖書館(National Library of Medicine, NLM)在其長期發展規劃中設立了災害信息管理中心(Disaster Information Management Resource Center, DIMRC),目的在于為國家在災害應急準備、響應和恢復工作中提供信息服務作為支持[12]。日本災害信息學會是日本關于災害信息研究的權威學術機構,成立于1999年4月,該學會的第一任會長是時任東京大學研究生院信息學的廣井修教授,災害信息學會的目的是為了促進相關研究活動的展開,以產生對日本社會有價值的研究成果,并在防災減災工作中向全國提供災害信息的相關研究成果[10]。

3 日美及我國災害信息學研究現狀

3.1 日本災害信息學研究框架

日本的災害信息學研究已經形成體系,其研究的重點主要有三個方面:信息的收集、信息的共享和信息的彌補[4]。

(1)信息的收集

日本政府對災害信息的收集主要來源于三個方面,即災害監測部門、公眾對災害信息的上報以及災害本身的發生。災害監測部門承擔著實時監測災害的責任,它提供的信息通常是預測型的,并且相對較為權威。日本在災害監測的研究上投入了大量的資金,對于很難預測的地震災害,日本的監測儀器仍可以在地震發生前10秒監測出來并發出警報;另外,公眾也是日本政府十分重視的災害信息來源,因為公眾不僅可以在災前提供預警信息,在災害發生時也能提供災情信息,這些信息在幫助災害管理部門更好地制定防災減災方案時起著十分重要的作用。目前,在基于公眾的信息收集方面主要研究如何讓公眾通過手持設備將災害信息及時上報;第三種信息來源是災害本身。災害發生后災害本身也發出信息,專家通過對災害歷史數據的調查研究而得到有關信息,而災害本身發出的信息多數是滯后的,往往伴隨著災害已經造成重大損失,尤其地震屬于突發性的自然災害,很難通過歷史數據對其進行預測,日本作為地震頻發的國家在這一方面的信息研究相對較少,其更多地重視預警信息傳播的研究。

(2)信息的共享

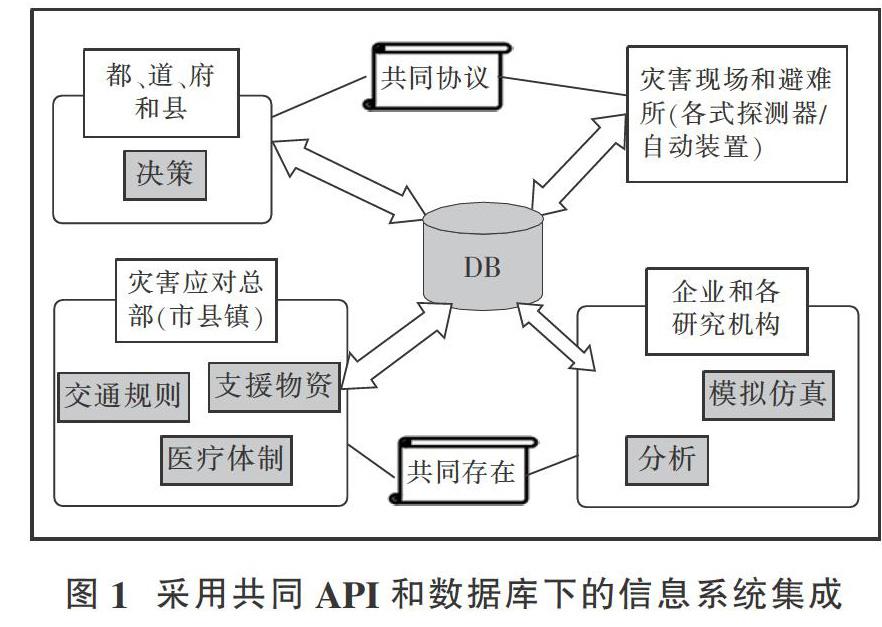

災害是各種各樣現象的復合體。這對很多組織機構間高效率地進行各式各樣的信息共享提出了要求。目前,在建立信息共享的框架上如何引進現有的系統是日本專家研究的主要內容,國家的各機構、氣、電、通訊等基礎設施以及已有的各種災害信息系統都處于快速成長的階段,它們都擁有各自的系統結構,因此,將它們全部置換成統一的災害信息系統建立起來是不現實的。于是,基于共同的接口設計和協議上的各系統之間的信息共享,即保留已有的系統使之在共同的應用程序接口(Application Programming Interface,API)下協同工作,從而成為實現組織和系統間橫跨信息共享成為一個有效策略[4](見圖1)。因此,日本學者正致力于研究不同系統間共同接口的設計。

(3)信息的彌補

災害的發生頻率相對較低,因此,通過歷史數據做出預測從而做好應對的準備是十分困難的,而且防災專家和經歷過大災難擁有豐富避難經驗的人占極少數,對于大部分普通人來說,面對災害都是第一次且屬于被迫地采取措施。因此,進行災害演習是彌補信息和經驗不足的有效方法之一。日本學者在研究災害演習方面投入了大量精力,包括開發大型商業區和車站等復雜環境下的人流避難演習信息系統、構建地震災害綜合仿真系統等,當前研究是以提高災害演習的精確度為目標,探索存儲人類行為數據的技術和整理框架。

3.2 美國災害信息學研究現狀

美國的災害信息學側重于對災害信息管理的研究,這里的信息管理不僅僅意味著對信息進行整理,它包括對信息的收集、加工處理、轉化為知識和行動并傳達給公眾等所有這些過程。

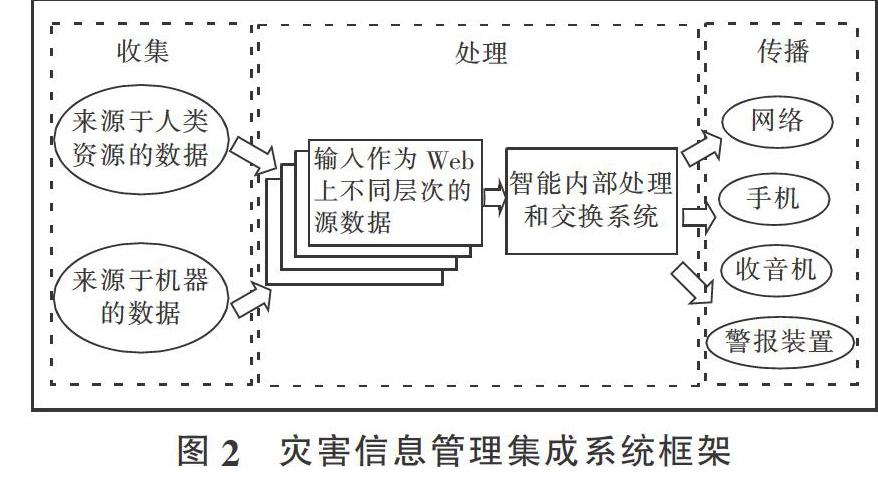

(1)災害信息管理的集成系統理論

美國的災害信息學強調其減緩災害風險的目的,將利用信息技術實現災害風險減緩的基礎是能夠將高效采集信息的工具(如衛星)、存儲和加工信息的工具(如互聯網)、以及傳播信息的工具(如電視、手機、收音機)集成起來[13],從而形成災害信息管理的集成系統理論框架(見圖2)。

從圖2中可以看出,災害信息管理具體地分為三個步驟:收集、處理和傳播。首先,對于信息的收集而言,原始數據主要來源于人和機器,如今的互聯網和手機也可以實現在極短時間內從人類感受中自動收集數據;完成信息的收集之后,收集到的數據被傳輸到Web上的不同層次(根據目標受眾劃分),經過加工處理并內部交換,最后通過不同的工具(如網絡、手機、收音機、警報裝置)傳送給需求者。

在集成系統理論基礎上,為實現災害信息更高效地管理,研究人員紛紛開始探討如何對信息進行整理、災害信息傳播是怎樣的過程以及哪些是更有效的傳播工具等。災害學專家Ben Wisner在2005年世界災害報告中提出了災害信息的分層結構,他將災害信息按信息質量劃分為4個層次,依次為數據、信息、知識、智慧[1,14];Jishnu Subedi[5]論述了災害信息的傳播不僅僅意味著為處于危險中的公眾提供減少風險的合理辦法,也是公眾積累信息所有權的動態過程,激發公眾的災害風險意識是驅動信息獲取的基礎;隨著社會的發展,信息通信技術為災害信息研究帶來了技術性的變革,使得災害信息管理更依賴于基于網頁的信息管理系統,而互聯網成為災害信息來源的主要途徑。

(2)災害信息學研究方法

美國災害信息學研究采取嚴格的實證研究方法。這些方法是一種以參與行動為導向的實證研究,且對于研究成果的準確性要求較高。B. Takahashi [15]對臺風襲擊期間和之后一段時間內Twitter的使用情況進行了調查,發現不同利益相關者使用社交媒體主要用于二手信息的傳播、協調救災工作和紀念受到的影響;MD. Svoboda等[16]論述了存儲在美國國家干旱減災中心的用于加強干旱風險管理的決策支持工具——干旱風險圖譜;MK. Lindell等[17]收集了262戶居民對2009年薩摩亞8.1級地震和海嘯的反應并進行數據分析,結果發現廣播媒體是最常見的警告消息來源。這些研究的目的主要是為了解決災害情境中信息通信技術(Information and Communication Technology,ICT)實踐以及信息傳播的問題。此外,從已有的研究發現,目前常用的研究方法有田野調查、利益相關者分析、案例分析、咨詢日志、利用統計數據分析等[18-20]。

美國災害信息學研究主要探索如何運用ICT實現高效的災害信息管理,其中包括ICT在災害信息收集中的應用、利用ICT實現信息的加工和處理以及將ICT作為災害信息傳播的工具。

3.3 我國災害信息學研究現狀

我國學者在災害信息學理論研究與應用方面取得了豐富成果。本文通過中國期刊全文數據庫,以“應急管理”、“情報”、“災害信息”、“災害”、“信息傳播”分別作為標題詞進行聯合匹配檢索,共獲得相關文獻1087篇。總結分析其研究內容,可以發現目前災害信息學研究主要集中在以下3個方面:

(1)災害信息分類與管理研究

研究災害信息分類與管理有助于有效利用災害信息、加強災害信息管理能力和指導防災減災工作。我國最早的災害信息分類研究可追溯到1992年,郭松玲[21]按照災害信息在實際抗災救災工作中的作用將其分為成因信息、危害信息、減災信息三大類。之后,研究陸陸續續展開,彭姚[22]對國內自然災害信息分類與組織研究進行了綜述,她總結出目前有關研究主要集中在災型劃分、特定災害信息的分類與組織、建立災害信息管理系統、制定災害信息分類標準等方面;崔鵬飛[23]分析了當前我國災害信息管理存在的問題及出現的原因,并敘述了未來我國災害信息管理的發展趨勢。

(2)突發事件應急管理中的情報研究

由于自然災害、社會安全、事故災難等突發事件頻頻發生,從情報學角度分析目前突發事件應急決策中的問題也引起了國內學者的重視。南京大學蘇新寧研究團隊進行了“面向突發事件應急決策的快速響應情報體系”專題研究,分別從理論探索和實踐分析兩個角度解決了面向突發事件應急決策的快速響應情報體系的系列問題[24-29];林曦等[30]對我國突發事件應急管理的情報工作現狀和問題進行了分析,他總結發現目前我國應急管理情報工作中存在法律法規保障規定尚不明確、人才隊伍建設尚不健全、情報資源體系尚不完善、情報網絡尚不通暢等問題。

(3)災害信息傳播研究

災害事件發生后,災害信息的傳播對救援工作能否及時有效展開以及消除恐慌和維持社會穩定具有十分重要的作用。因此,有關災害信息傳播的研究也成為學者關注的熱點。徐占品等[31]論述災害信息傳播的研究對象為災害信息傳遞的各要素及其運行規律,常用的研究方法主要包括定性定量相結合的研究方法、田野調查法和文化分析方法,將災害信息傳播者按身份分為政府傳播者、公眾傳播者和媒體傳播者[32],之后又對新媒體時代災害信息傳播的特點進行了深入研究[33];劉曉嵐等[34]分析了我國災害信息傳播的研究現狀,提出有關整合傳播的研究將成為未來災害信息傳播研究的發展方向;劉偉等[35]對移動互聯網語境下的災害信息傳播進行了研究;劉雯等[36]以雅安地震為例進行了基于情感分析的災害網絡輿情研究。

從以上的分析不難發現,與日、美等國研究水平相比,我國的相關研究較為滯后:研究主題分散于傳播學、情報學等各學科領域,相關概念沒有達成共識,研究沒有形成體系,也沒有比較成熟的理論模型,從實踐分析角度展開的研究十分匱乏。

4 災害信息學研究面臨的主要問題

通過對日美及我國災害信息學研究現狀的分析,筆者認為目前災害信息學研究面臨的問題主要有以下3點。

4.1 災害信息的管理

隨著過去幾十年信息和通信系統的進步,缺少信息已不再是主要的問題,目前面臨的問題是互聯網上各種信息的混雜阻礙了信息的有效傳播和最佳利用。不同用戶對信息的需求不盡相同。如公眾對災害事件歷史時間數據并不感興趣,他們所關心的是即將出現的災害的規模和波及范圍,然而對于災害專家而言,災害的歷史數據卻是十分重要的。如果信息不根據受眾群體進行劃分,那么降低災害風險的有效信息就不能最佳利用。因此,如何對災害信息進行管理從而使之易于傳達給目標受眾成為災害信息學的關鍵問題,這里的信息管理不僅僅包括對大量多樣且復雜的災害信息進行整理,還包括如何將信息傳達給公眾。

4.2 災害信息的共享

從災害信息學的角度來講,防災減災的實現需要靠各級政府、科技部門和人民群眾三者來共同完成,災害信息在三者之間的運動(見圖3[7])。

最先獲得災害信息的是人民群眾和基層工作的科技人員,他們將所獲得的信息傳遞到相關部門,相關部門進行處理,使之成為有價值的高層次信息,之后部門再將信息上報給政府,政府制定合理決策,傳達給下級并采取行動。因此,要想實現綜合高效地防災減災,需要解決政府和科技部門之間信息共享問題、政府和人民群眾之間信息共享問題以及科技部門和人民群眾之間信息共享問題。災害信息的共享是災害信息學研究面臨的重要課題。

4.3 實踐中的技術問題

基于災害信息管理集成系統理論,如何將收集、存儲和處理信息的技術與傳播、反饋信息的交流工具集成起來從而實現災害風險減緩中信息技術的最有效利用是災害信息學的關鍵。而這種集成系統理論的具體實踐還需克服很多技術上的問題,包括探索Web2.0在災害信息收集和傳播中的應用;提升智能信息處理系統從而使互聯網上的原始數據能夠被加工處理成對于不同利益相關者而言易于理解的信息;開發小型網頁工具使互聯網上加工處理后的信息能夠通過手機、收音機和電視等媒體傳播給公眾等。

5 加強我國災害信息學研究的建議

相比日本和美國災害信息學研究水平,我國災害信息學研究目前還處于發展階段,關于災害信息學的相關概念、研究對象、研究方法還沒有系統化、體系化,研究還不夠深入。針對目前災害信息學研究面臨的主要問題,借鑒日美國家災害信息學研究的經驗,筆者認為,我國應從以下幾個方面加強研究。

5.1 完善災害信息學學科建設,搭建符合國情的災害信息學研究框架

從已有的文獻來看,盡管國內有學者較早提出創建“災害信息學”這一學科,但是災害信息研究至今仍未成為主流的研究方向。我國相關領域的研究主要集中在自然科學領域,社會科學領域尤其從信息的角度進行的相關研究相對較少。對比國外災害信息學研究的發展,我國社會科學領域尤其是以信息為視角進行災害研究的災害信息學沒有受到應有的重視,在建立專門的學科方面有所欠缺,沒有形成系統的理論框架和研究體系。總結日本和美國的災害信息學研究可以發現,兩國根據其國家的自身特點形成了各具特色的災害信息學研究,日本由于地震災害的頻發,因此,更多地開展以地震為目標導向的研究,而美國災害種類多樣,擁有領先的信息化理論和實踐經驗,其研究主要圍繞面臨的信息問題展開。我國應該借鑒國外的這些研究成果,深入探索災害信息學的相關理論以及進行實踐分析,大力發展和完善我國的災害信息學學科建設,搭建符合我國國情的災害信息學研究框架,為解決災害問題提供更好地服務。

5.2 從信息管理、信息共享角度切入,發展我國災害信息學研究

通過分析日本和美國災害信息學研究角度,不難發現雖然兩國存在明顯差異,但仍然有共同之處,即從信息共享角度展開災害信息系統集成方面的研究,這一點值得我國借鑒。此外,我國遭受的災害種類多種多樣,有地震、干旱、洪澇等等,這一點和美國情況相似,因此,可以更多地借鑒美國的研究成果,將信息管理這一角度作為切入點進行研究。綜合以上分析,借鑒日本和美國的研究經驗,可以從信息管理、信息共享這兩個角度切入,進一步展開我國的災害信息學研究,具體可以從目前我國災害信息管理的現狀、存在的問題以及探索我國災害信息共享的模式和具體實踐等方面著手研究。

5.3 探索災害信息傳播的共性規律,加強系統化研究

從日美已有的研究可以發現:災害信息傳播也是災害信息學研究的重要部分。我國學者在災害信息傳播方面也取得了較多研究成果,劉曉嵐在分析梳理大量災害信息傳播研究成果的基礎上,發現我國災害信息傳播的研究主要分為四個方向:一是從政府危機管理角度開展的災害信息傳播研究;二是從媒體作用、媒介融合角度展開的災害信息傳播研究;三是從公眾參與、社會救助等角度展開的災害信息傳播研究;四是研究災害信息傳播中政府、媒體和公眾的關系[34]。盡管上述研究角度多樣,我國對災害事件中信息傳播的研究卻仍集中在針對重大災害事件展開的災害信息傳播的個案研究,如劉波[37]、趙延東[38]等對災害信息傳播研究,這類研究具有很強的針對性,對于具體問題分析也比較透徹,但都只是結合具體案例分析經驗和教訓,沒有提煉和分析災害的信息傳播共性規律,這對后續整合災害信息傳播研究以及災害信息系統集成研究十分不利。因此,我國關于揭示災害信息傳播規律的系統研究還需進一步加強。

參考文獻:

[1] Alexander D.World Disasters Report 2005:focus on information in disasters[J].Disasters,2006,30(3):377-379.

[2] 李俊,聶應德.日本災害信息系統及其運作:經驗與啟示[J].東南亞縱橫,2009(2):101-105.

[3] 中國極端天氣氣候事件和災害風險管理與適應國家評估報告[EB/OL].[2016-04-16].http://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/201503/t20150316_276710.html.

[4] 野田五十樹,山下倫央,副田俊介.新しい○○情報學:3.災害情報學[J].情報処理,2010,51(6):649-655.

[5] Subedi J.Disaster Informatics:Information Management as a Tool for Effective Disaster Risk Reduction[J].Advanced ICTs for

Disaster Management and Threat Detection:Collaborative and Distributed Frameworks,2010:415.

[6] 龐宗禮.關于建立災害信息學的建議和農業災害信息初探[J].農業信息探索,1989(1):27-30.

[7] 龐宗禮.災害信息學的基本構架[J].科學管理研究,1991(5):74-78.

[8] 劉藝林.災害信息的采集及其成果積累[J].災害學,1999(1):70-75.

[9] 田中 淳.災害情報論の展望:減災を目指して(<特集>學術講演會東京大學総合防災情報研究センター設立準備シンポジウム)[J].生産研究,2008,60(4):19-26.

[10] 孫庚.日本災害信息學研究的歷史與現狀[J].國際新聞界,2010(1):111-116.

[11] 民政部災害信息管理項目建設考察團,王振耀,方志勇,等.加快災害信息管理系統建設──美國、日本災害應急管理系統建設啟示[J].中國減災,2004(5):49-51.

[12] 宋丹,高峰.美國自然災害應急管理情報服務案例分析及其啟示[J].圖書情報工作,2012,56(20):79-84.

[13] Asimakopoulou E.Advanced ICTs for Disaster Management and Threat Detection:Collaborative and Distributed Frameworks:Collaborative and Distributed Frameworks[M].IGI Global,2010.

[14] Weichselgartner J,Pigeon P.The Role of Knowledge in Disaster Risk Reduction[J].Int J Disaster Risk Sci,2015,6(2):107-116.

[15] Takahashi B,Tandoc E C,Carmichael C.Communicating on Twitter during a disaster:An analysis of tweets during Typhoon Haiyan in the Philippines[J].Computers in Human Behavior,2015(50):392-398.

[16] Svoboda M D.,Fuchs B A.,Poulsen C C,et al.The drought risk atlas:Enhancing decision support for drought risk management in the United States[J].Journal of Hydrology,2015(526):274-286.

[17] Lindell M K,Prater C S,Gregg C E,et al. Households'immediate responses to the 2009 American Samoa Earthquake and Tsunami[J].International journal of disaster risk reduction,2015(12):328-340.

[18] Steelman T,Mccaffrey S,Velez A-L.,et al.What information do people use,trust,and find useful during a disaster?Evidence from five large wildfires[J].Nat Hazards,2015,76(1):615-634.

[19] Ryan B.Information seeking in a flood[J].Disaster Prevention and Management:An International Journal,2013,22(3): 229-242.

[20] Su Y,Zhao F,Tan L.Whether a large disaster could change public concern and risk perception: a case study of the 7/21 extraordinary rainstorm disaster in Beijing in 2012[J].Nat Hazards,2015,78(1):555-567.

[21] 郭松玲.試論災害信息的特征與分類[J].中國減災,1992(3):25-27.

[22] 彭姚.國內自然災害信息分類與組織研究綜述[J].科技創新導報,2014(30):26-30.

[23] 崔鵬飛.我國災害信息管理現狀與發展分析[J].教育教學論壇,2014(30):243-244.

[24] 陳祖琴,蘇新寧.基于情景劃分的突發事件應急響應策略庫構建方法[J].圖書情報工作,2014,58(19):105-110.

[25] 蔣勛,毛燕,蘇新寧.突發事件驅動的信息語義組織與跨領域協同處理模型[J].情報理論與實踐,2014(11):114-119.

[26] 蔣勛,蘇新寧,劉喜文.突發事件驅動的應急決策知識庫結構研究[J].情報資料工作,2015(1):25-29.

[27] 吳小蘭,章成志.基于DTM-LPA的突發事件話題演化方法研究——以H7N9微博為例[J].圖書與情報,2015(3):9-16.

[28] 邵健,章成志.文本表示方法對微博Hashtag推薦影響研究——以Twitter上H7N9微博為例[J].圖書與情報,2015(3):17-25.

[29] 鄧三鴻,劉喜文,蔣勛.基于利益相關者理論的突發事件案例知識庫構建研究[J].圖書與情報,2015(3):1-8.

[30] 林曦,姚樂野.我國突發事件應急管理的情報工作現狀與問題分析[J].圖書情報工作,2014,58(23):12-18.

[31] 徐占品,鐘健.災害信息傳播的研究對象、方法和意義[J].防災科技學院學報,2010(3):125-129.

[32] 徐占品.災害信息傳播者類型及其傳播特點[J].新聞界,2013(21):28-33.

[33] 徐占品,劉利永.新媒體時代災害信息的傳播特點——以北京7.21特大暴雨山洪泥石流災害為例[J].新聞界,2013(5):48-53.

[34] 劉曉嵐,劉穎,遲曉明.我國災害信息傳播的研究現狀與展望[J].防災科技學院學報,2010(1):132-136.

[35] 劉偉,劉曉嵐.移動互聯網語境下的災害信息傳播研究[J].東南傳播,2015(3):5-7.

[36] 劉雯,高峰,洪凌子.基于情感分析的災害網絡輿情研究——以雅安地震為例[J].圖書情報工作,2013,57(20):104-110.

[37] 劉波.公共突發性事件中微博輿論場域的生成與引導——從北京“7·21”特大自然災害到釣魚島事件[J].中國黨政干部論壇,2013(4):76-80.

[38] 趙延東.社會網絡在災害治理中的作用——基于汶川地震災區調查的研究[J].中國軟科學,2011(8):56-64.

作者簡介:鄒青蕓(1995-),女,中國科學院大學碩士研究生,研究方向:情報理論與方法;高峰(1965-),男,中國科學院蘭州文獻情報中心研究員,研究方向:資源環境科學戰略情報研究、區域發展戰略研究、自然災害應急管理情報服務研究;安培浚(1979-),女,中國科學院蘭州文獻情報中心副研究員,研究方向:地球科學戰略情報研究。