臺風燦鴻路徑及寧海地區降水過程診斷分析

王杰 周溥佳 水旭瓊 申子彬

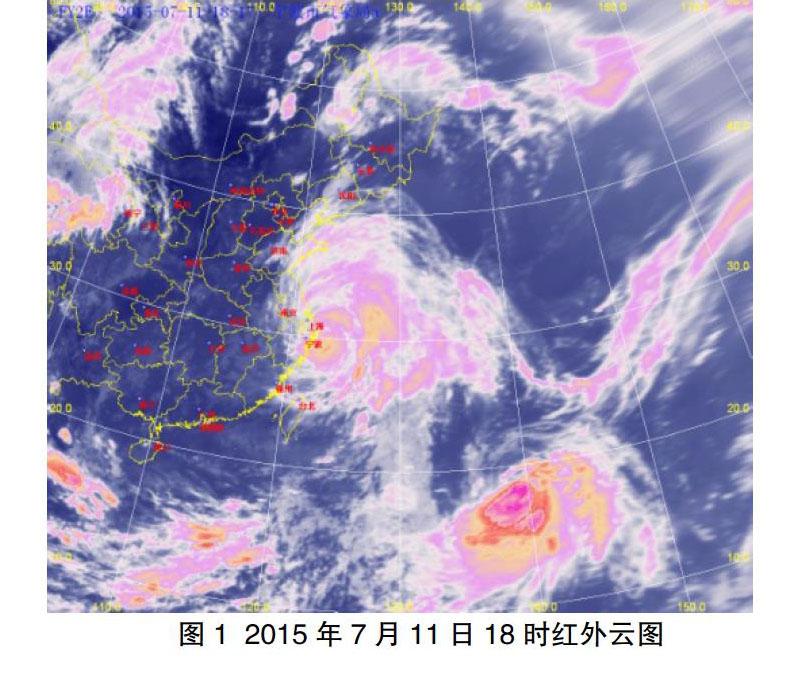

摘 要:利用常規地面氣象資料、NCEP/NCAR再分析資料以及衛星云圖資料對臺風“燦鴻”在浙江寧海產生的強降水過程進行診斷分析。研究表明:登陸前副高和西風槽的相互影響是導致燦鴻西北行的關鍵。登陸后在西風槽的作用下燦鴻轉向東北方向移動;水汽和垂直運動能夠很好的指示暴雨的落區,孟加拉灣和南海的暖濕氣流為強降水提供充足的水汽條件;利用衛星云圖可以看出此次寧海強降水主要是由臺風密蔽云區和螺旋云帶造成的。

關鍵詞:寧海;臺風;副高;暴雨

中圖分類號:P444 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20160432195

我國是頻受臺風登陸和影響致災的國家之一,臺風往往會帶來暴雨、大風和風暴潮等災害性天氣。寧海位于浙江北部,面臨東海,每年的夏秋時節,臺風是對寧海構成嚴重危害的天氣系統,幾乎每年寧海都要遭受臺風的侵襲。近年來,隨著自動氣象站、雷達和氣象衛星等多種觀測方式的快速發展,同時借助各種數值產品進行集成分析,綜合應用各種預報技術方法,針對臺風開展了大量富有成效的研究。

1 臺風概況和寧海地區風雨影響

超強臺風“燦鴻”于2015年6月30日20時在菲律賓以東的太平洋海面上生成,之后一路西行,強度逐漸增強,7月2日02時加強為強熱帶風暴,7日02時加強為臺風,9日14時加強為強臺風,23時加強為超強臺風,登陸前期減弱為強臺風,并于11日16時40分以強臺風級別在浙江省舟山朱家尖沿海登陸,登陸時最大風力14級(45m/s),中心氣壓955hPa,登陸后逐漸減弱并遠離寧海,12日對寧海的影響基本結束。

臺風“燦鴻”對寧海的主要影響時段為10日白天~11日上半夜,寧海過程面雨量199.8mm,其中300mm以上站點5個,最大站點茶山524.9mm;過程中,內陸地區普遍出現8~10級,部分地區出現12級以上大風,沿海與高山地區9~12級,個別出現14級以上大風,其中最大出現在茶山站41.9m/s(14級)。

2 環流形勢分析

7月6日東亞地區中高緯是兩槽一脊形勢,其中貝加爾湖西側有一發展的前傾槽,在兩槽之間的內蒙古一帶為一個暖性的大陸高壓控制。此時副高位置在127°E以東地區,其主體在20~30°N一帶,呈東西向帶狀分布,強度較弱。到了7日20時,副高逐漸北擴,脊線整體北抬,呈現帶狀分布,中心位于日本海以東的洋面上。燦鴻受到副高南側穩定深厚的東偏南氣流引導,向西偏北方向移動,移速較快。貝加爾湖以西的前傾槽已經逐漸移至100~110°E,而120~130°E東部沿海為高壓脊控制。從8日開始副高逐漸西伸北抬,強度逐漸加強,到了9日西脊點已接近120°E。同時中高緯西風槽東移,在北方冷空氣侵入下南掉加強至河套地區。9日20時副高已控制浙北、上海和江蘇東部地區,西脊點在118°E附近,副高北側已經控制了朝鮮和東北南部地區,強度進一步增強。9日白天蓮花在廣東沿海登陸,強度減弱,并與燦鴻的距離越來越遠,9日夜間燦鴻加強為超強臺風。10日副高與大陸高壓打通,高壓壩建立,合并后的副高脊線呈現西北—東南走向,控制著長江中下游的大部分地區。燦鴻在9日夜間加強為超強臺風后,自身內力顯著增大,此時受到高壓壩和自身內力的影響,向西北方向移動的速度加快。10日2時以后隨著西風槽不斷東移南下和燦鴻的西北向移動,海上副高與大陸高壓之間的高壓壩斷裂,副高明顯東退至海上而且范圍顯著減小,臺風燦鴻處在臺風的西端,導致其北上的分量加大,使其逐漸轉向偏北方向移動,從兩高之間穿過,之后于11日傍晚在浙江舟山沿海登陸。登陸之后其外圍環流與西風槽相結合,逐漸轉向東北方向移動。

3 水汽條件分析

大氣中產生暴雨的水汽主要來自對流層中下部,李英等[2]在臺風碧利斯中的數值試驗結果表明:臺風的增強離不開水汽的輸送。用850 hPa水汽通量疊加風場來分析此次過程,可以發現這次臺風的水汽輸送主要來自孟加拉灣和南海,低層西南季風不斷給燦鴻提供暖濕氣流。從7月9日08時開始受到燦鴻外圍影響,寧海上空為一致的偏東風,此時有弱的水汽輸送進來,高濕區仍在海上。到了10日白天燦鴻移至浙南沿海,浙江沿海尤其是浙北沿海濕度已達35 g.cm-1.hpa-1.s-1,此時寧海的強降水逐漸開始。在臺風第一象限中,有東—東南風急流把大量的水汽向浙江沿海輸送,大的水汽通量區域覆蓋了整個寧海地區,到了10日夜間浙北沿海濕度已達40 g.cm-1.hpa-1.s-1,為暴雨區的形成和加強提供了有利條件。

4 動力條件分析

單有充足的水汽條件是不夠的,強烈的上升運動是形成暴雨的其中一個必要條件。從寧海站上垂直運動速度隨時間和空間(圖略)的分布來看, 9日寧海地區上空除了低層(925hpa以下)有弱的上升運動外,中高層為一致的下沉運動。從10日08時開始,原本只有低層有負的垂直速度已逐漸擴大到600hpa,而且在850hpa附近出現了上升運動速度的大值區。到了11日08時寧海上空均為一致強烈的上升運動,而且在14時850hpa上出現了上升運動的大值區。11日夜里燦鴻逐漸北上,原本上升運動區域被下沉運動迅速占領,雨帶隨之北移,雨勢減弱。

5 衛星云圖分析

衛星云圖在監測臺風云系變化及發展演變過程中有著非常重要的作用。有研究顯示,在9日23時燦鴻加強為超強臺風,此時臺風結構緊實,發展強盛,有明顯的臺風眼結構,臺風眼周圍螺旋云系清晰,大部分的螺旋云帶都位于臺風第一和第四象限,西側的螺旋云帶很稀少,南側有南海的季風云團不斷向其輸送水汽。隨著燦鴻的不斷移近,到了10日16時燦鴻云系范圍擴大,眼區結構趨于不明顯,螺旋云帶范圍擴大,西南側的螺旋云帶加強,寧海地區受到螺旋云帶影響出現暴雨,臺風東側的暖濕氣流成為暴雨區的主要水汽來源。隨著臺風不斷北上,臺風西側進一步受到地面摩擦力影響,環流逐漸不再完整,螺旋云系開始減弱。在燦鴻登陸舟山前后,密閉云區和外圍螺旋云帶松散。在燦鴻登陸后,它的西側云系迅速減弱消散,對流不穩定能量迅速減少,隨著臺風繼續向西北移動,對寧海的風雨影響迅速減弱。

6 小 結

副高東移并入大陸高壓,建立高壓壩,同時結合西風槽的作用,導致燦鴻路徑偏東,在浙江舟山登陸。登陸后,燦鴻外圍環流與西風槽相結合,轉向東北方向移動。

此次臺風的水汽輸送主要來自孟加拉灣和南海,低層西南季風不斷給“燦鴻”提供暖濕氣流。同時有偏東急流把大量的水汽向浙江沿海輸送,為暴雨區的形成和加強提供了有利條件。

利用衛星云圖可得出此次寧海的強降水主要是由臺風密蔽云區和螺旋云帶造成的,臺風東側的暖濕氣流成為暴雨區的主要水汽來源。隨著臺風不斷北上,臺風西側進一步受到地面摩擦力影響,環流逐漸不再完整,螺旋云系開始減弱。登陸后受到地面摩擦力影響,臺風西側云系迅速減弱消散,對流不穩定能量迅速減少,風雨影響迅速減弱。

參考文獻

[1] 朱乾根,林錦瑞,壽紹文,等.天氣學原理和方法[M].北京:氣象出版社,2007:351-352.

[2] 李英,陳聯壽,雷小途,等.Winnie(1997)和Bilis(2000)變性過程的濕位渦分析[J]. 熱帶氣象學報. 2005(02).

作者簡介:王杰(1988-),男,浙江奉化人,本科,寧海縣氣象局,助理工程師,研究方向:天氣預報服務。