海上絲綢之路支點港口城市金融創新路徑探索

周愛民,宋暄

(南開大學金融學院,天津市300350)

海上絲綢之路支點港口城市金融創新路徑探索

周愛民,宋暄

(南開大學金融學院,天津市300350)

在共建21世紀海上絲綢之路的愿景下,日趨緊密的經貿合作對于沿線支點港口城市的金融服務水平及創新能力提出了更高要求。通過構建萊文(Levine)指標,分析我國16個海上絲綢之路支點港口城市的金融創新能力,并進一步引入工具變量,構建動態面板模型,探究金融環境、金融制度和金融人才因素對樣本港口城市金融活躍度和金融規模的影響。結果表明,支點港口城市的金融創新能力大小呈梭形分布,南北差異明顯。提高支點港口城市的金融創新能力,應重點促進金融制度雙向互補式改革,吸引金融人才落戶。同時,支點城市應建設智慧港口,發展港口導向型金融創新,調整產業結構,提高資源配置效率,在新興產業領域擴大外商合作規模,實現經濟平穩健康發展。

海上絲綢之路;支點港口城市;金融創新能力;動態面板模型

一、引言

作為國家層面的發展構想,“一帶一路”戰略在近幾年來受到廣泛關注。該設想立足于中國經濟建設新形勢,賦予古絲綢之路新的時代意義。除了多極世界下政治的求同存異,通過建設海陸經濟走廊,實現沿線經濟體協同發展是21世紀全球化大格局下的必然要求。建設“一帶一路”有利于實現地區經貿共贏,促進我國優勢產能輸出,輔助經濟結構性改革軟著陸,推進人民幣國際化。同時,作為對《跨太平洋伙伴關系協定》(TPP)、《國際服務貿易協定》(TISA)等協議的應對,“一帶一路”設想能夠維護中國在亞太地區的戰略地位,提升我國的空間發展格局,促進與亞洲、歐洲、非洲以及更廣泛區域內國家和地區的合作。

2015年3月,國家多部委聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,圈定深圳、上海、廈門、大連等16個沿海城市為海上絲綢之路支點港口城市。作為海陸交匯要塞,支點港口城市需加強港口配套設施建設,滿足更頻繁的貨運中轉服務需求,積極向海陸空綜合性樞紐城市轉變。把支點港口城市作為對外開放的窗口,并以此為契機推進漸進式改革,建立更具活力的開放型經濟體制,淘汰港口內落后產能,推進人民幣國際化和金融服務創新,確保更廣泛國際合作的順利開展。同時,日趨加深的貿易合作也使跨境金融風險不斷增多,嚴重威脅著金融市場的穩定,因此,積極探索支點港口城市金融創新路徑意義重大。目前,海上絲綢之路支點港口城市在金融發展水平和創新能力方面存在較大差異,成為制約海上絲綢之路經貿往來的短板。

二、海上絲綢之路支點港口城市金融創新能力分析

(一)金融創新能力指標構建

衡量金融創新能力的指標主要分為單項評價指標、綜合評價指標和投入產出效率指標等。就單項評價指標來看,例如,運用多元非線性模型中的平滑轉換自回歸模型(STAR),將財政金融創新細分為信貸產品創新指標、金融服務效率創新指標和融資擔保創新指標等單項評價指標,探究不同指標對于經濟增加值的影響。[1]就綜合評價指標來看,例如,使用因子分析法來構建我國大陸31個省市的金融創新能力綜合評價體系,探究各省市金融創新發展存在的不平衡現象。[2]也有學者運用熵權法、灰色關聯分析法、主成分分析法對比分析了上海、南京等21個城市的金融競爭力,并根據各城市的優勢和不足提出了針對性建議,但該評價體系內的金融創新指標構建主觀性太強。[3]就投入產出效率指標來看,例如,運用三階段數據包絡分析(DEA)模型測度區域金融創新效率,尋找影響決策單元投入冗余的環境因素,分析外在環境因素對于區域金融創新效率的影響。[4]

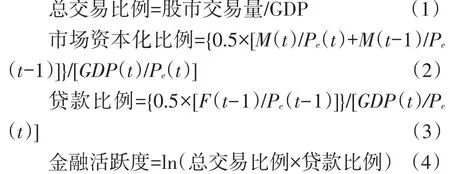

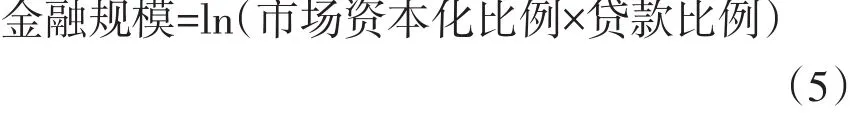

就已有研究成果而言,雖然學者們對城市金融創新能力的衡量方法尚未達成共識,但許多研究表明,金融發展水平的高低對一個地區宏觀經濟的影響可以體現該地區的金融創新能力。[5]萊文(Ross Levine)在2002年構建了一系列指標,包含金融規模和金融活躍度等。該指標也被相關學者用于分析中國金融服務業的創新情況,探究中國2000—2007年金融創新的主要特征。[6]本文將這一指標運用到對港口城市金融創新能力的分析中,具體計算公式為:

其中,M(t)、Pe(t)分別表示第t年末該城市的上市公司流通市值、平均消費價格指數。本文采用城市金融機構本外幣各項貸款余額來代替原貸款比例中的城市私人貸款余額,用F(t)表示。金融活躍度越高,金融規模越大,金融系統越發達,金融創新能力越強。

(二)金融創新能力影響因素指標選取

影響金融創新能力的因素是多方面的。有學者構建了評價中國6個城市國際金融中心潛力的綜合體系,包括規模、環境、聚集度、國際化程度、風險防御、金融創新、金融效率、金融人才、金融科技及金融制度。結果顯示,金融創新的基礎是金融環境、金融制度和金融人才,良好的金融環境和完善的金融制度有助于推動金融國際化的進程,增強金融風險防御能力。[7]提升金融創新能力的有效措施有很多,例如,完善相關法律法規,改革金融制度,增加稅率優惠,優化金融機構的公司治理,提高金融從業人員的收入水平和受教育程度,合理運用先行優勢和聲譽優勢以及控制成本等。[8]

本文從金融環境、金融制度和金融人才三個角度,選取了五個指標來探究影響樣本港口城市金融創新能力的因素。金融環境因素主要包括城市生產總值、港口總貨物吞吐量和城市對外資依存度。城市生產總值代表地區總體經濟發展狀況,港口總貨物吞吐量則反映了地區港口的規模擴張力度。城市對外開放程度采用外資依存度表示,即轄區內實際利用外資額與GDP的比值,反映了外商投資對于當地經濟的貢獻度或是對于國際資本的依賴程度。金融制度因素可以理解為政府稅收等制度改革或是風險管理的一系列措施,長期以來,我國銀行貸款的發放常與政策目標捆綁,信貸配額制度是中央銀行在不同省域間調配資金的重要手段。[9]本文借鑒相關研究的方法,采用貸款與存款的比率作為政府信貸干預程度的衡量指標,反映各地不同的金融制度和金融風險管理的松緊程度,貸存比越高,地方政府對于風險的管控力度越小,信用越寬松;反之則管控較嚴格,信用收緊。金融人才因素使用地區金融從業人員密度來表示。[10]

(三)動態面板模型構建

為了探究影響支點港口城市金融創新能力的因素,將構建的城市金融活躍度和金融規模作為被解釋變量,選取城市金融業發展的相關指標作為解釋變量,構建面板模型。靜態面板模型的基本設定為:

其中,i代表港口城市截面單元(i=1,2,…,16),t表示樣本年份,yit表示被解釋變量,X'it表示解釋變量,γt表示時間非觀測效應,δi表示城市非觀測效應,εit則是隨機誤差項。

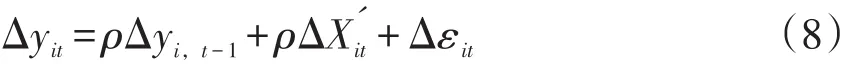

由于各城市經濟建設和金融發展的起點各不相同,金融創新能力有可能會受已有發展水平的影響。構建影響因素的動態面板模型將提高模型分析的穩健性,具體公式如下:

本文采用的是差分廣義矩(GMM)估計方法。對于式(7)進行一階差分消去個體效應后得到:

動態差分模型能夠較好地降低模型的反向因果關系,并能夠消除部分非時變因素和個體因素,極大地提高構建模型的穩健性。但在選取代表金融環境的三個指標時,地區生產總值指標可能會造成模型的內生性,因此,采用該指標的滯后階變量作為工具變量。擬合被解釋變量的工具變量滯后階數根據漢森(Hansen J)檢驗以及阿雷拉諾(Arellano Bond)檢驗情況進行調整。

三、數據來源

(一)金融創新能力指標數據來源

本文選取海上絲綢之路16個支點港口城市2000—2015年的年度數據。其中各城市國內生產總值、本外幣各項貸款余額和平均消費價格指數均來源于國家統計局及各城市統計公報,各城市上市公司股票流通總市值和股票交易量數據來源于萬得(Wind)資訊金融終端,經整理計算后獲得。

(二)面板模型指標數據來源

各港口城市生產總值數據及存貸款數據來源于2000—2016年中國統計年鑒及各城市統計公報;各港口城市總貨物吞吐量數據來源于2002—2016年中國港口年鑒;實際利用外資額數據來源于2001—2015年各城市統計局統計公報和2002—2016年中國城市統計年鑒。各城市金融從業人員和地區單位就業人員數據來源于2002—2016年中國城市統計年鑒。①

四、支點港口城市金融創新能力實證分析

(一)數據的平穩性檢驗

各解釋變量的縮寫及相應數據的單位根檢驗如表1所示,結果均拒絕原假設,各指標數據不存在單位根,滿足平穩性。數據的平穩性說明相關經濟指標不存在共同變化趨勢,排除了在構建金融創新能力影響因素面板模型中存在虛假回歸的可能性,保證了回歸結果的可信度。

(二)支點港口城市金融創新能力比較

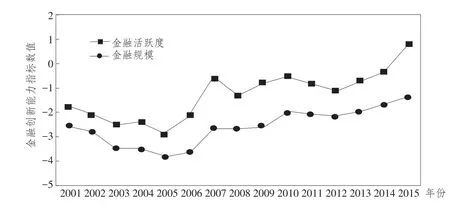

2001—2015年海上絲綢之路支點港口城市的平均金融活躍度和金融規模如圖1所示,總體呈現小幅波動中穩步提升的態勢。數據表明,2001—2005年間,除海口、上海、深圳外其他港口城市的金融活躍度均有所下滑,其中以三亞、湛江降幅最為明顯。在2005年我國實行匯率改革之后,各城市的金融活躍度均有顯著提升。2008年的金融危機對我國港口城市的金融活躍度有所沖擊,但在經過2~4年的波動調整之后,各城市的金融活躍度回暖并實現了不同程度的增長。港口城市金融規模的走勢與金融活躍度相似,但對制度變革和宏觀經濟沖擊的敏感度低于金融活躍度指標,明顯受到城市原有經濟發展水平的限制,存在一定的滯后性,變化也更為平緩。在過去15年中,城市金融活躍度指標略高于金融規模指標,體現出16個支點港口城市較為穩健的金融創新發展態勢,保持了“夯實基礎,兼顧創新”的發展方針。同時金融活躍度指標增長速度快于金融規模指標,說明16個支點港口城市總體金融創新效率在逐年提升,金融市場的資金配置在不斷優化,金融自由化變革初見成效。

表1 指標單位根檢驗

圖1 海上絲綢之路支點港口城市平均金融活躍度及金融規模

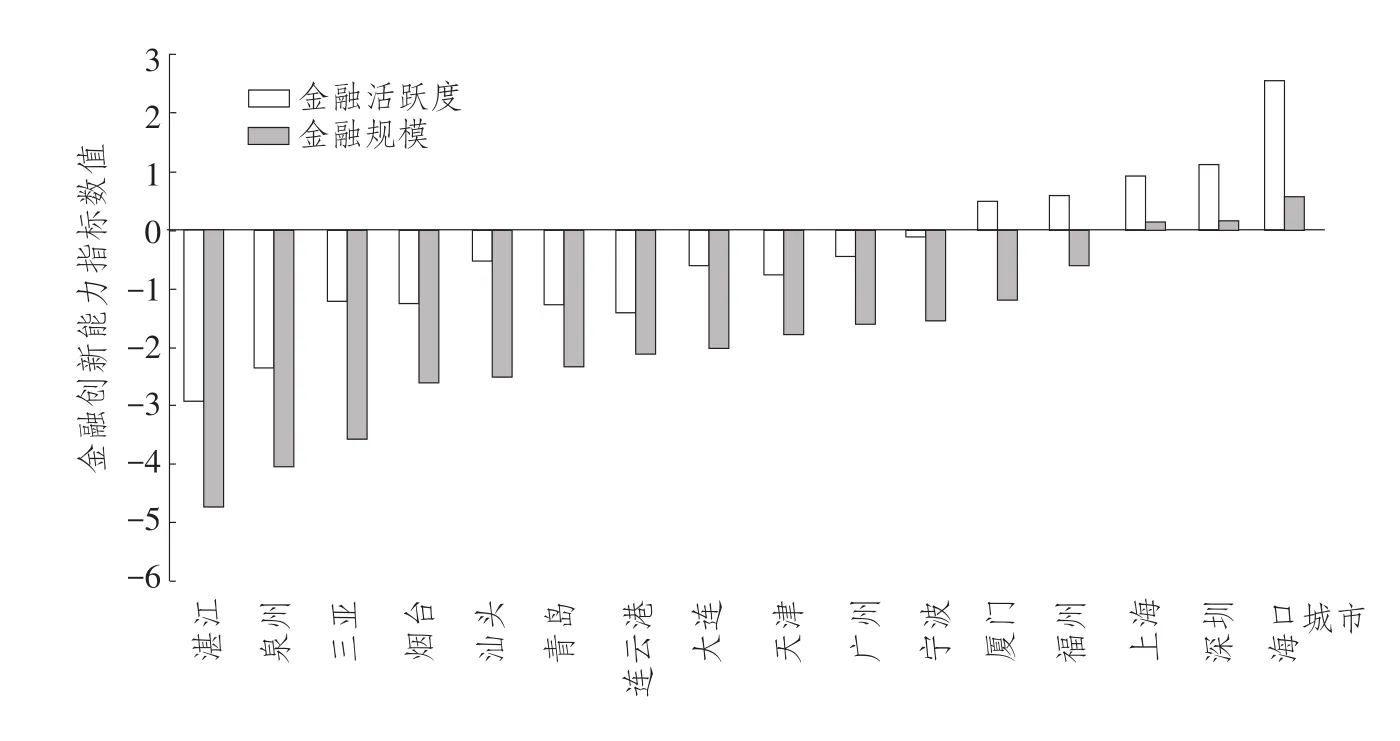

圖2 2010—2015年海上絲綢之路支點港口城市金融創新能力年均水平

圖2描繪了2010—2015年各支點港口城市金融活躍度和金融規模的年平均水平,按照金融規模遞增的順序自左至右排列。就城市間比較而言,海口、深圳、上海、福州、廈門在活躍度和規模方面均排在樣本城市的前列,可以在“一帶一路”的金融創新領域起到核心示范作用;湛江、泉州在金融活躍度和規模兩個指標方面均處在末位。湛江毗鄰南海海域,船舶產業發展較好,而泉州則是古代海上絲綢之路的起點,選擇這兩個城市作為支點城市戰略意義大于經濟意義。排名位于中間的城市中,汕頭、三亞、大連金融規模較小,但是相對有較高的金融活躍度;天津、連云港、青島和煙臺在金融規模方面表現較好,但是金融活躍度略顯不足。就城市自身發展水平而言,金融活躍度與金融規模的相對大小體現了城市金融創新效率。天津、青島、連云港、煙臺、湛江及泉州的金融規模和金融活躍度均為負值,活躍度與規模的比值接近1,說明以上港口屬于保守型金融創新城市,金融創新效率較低,需要改變金融發展思路,調整城市經濟發展結構;三亞、大連、汕頭、廣州及寧波的金融活躍度和金融規模也均為負值,但活躍度與規模的比值接近0,說明這些城市屬于潛力型金融創新城市,在未來能夠成為領銜區域金融創新的地區核心,結合區位優勢發展相關金融產業;廈門和福州的金融規模為負值,但金融活躍度為正值,這兩個城市為優質型金融創新城市;而海口、上海及深圳的金融活躍度及金融規模均為正值,活躍度與規模的比值接近0,說明這些港口城市為激進型金融創新城市,金融創新效率較高,在推廣創新經驗的同時應注意防范金融風險。

總體來看,海上絲綢之路支點港口城市的金融創新能力大小呈梭形分布。海口由于擁有較低的金融改革成本、靈活的金融政策以及迅速擴張的房地產業而具有較高的金融創新能力。湛江、泉州作為排名最后的兩個城市,與其他樣本城市的金融創新水平有較大差距。其他支點港口城市金融創新能力存在南北差異,表明我國城市金融資源配置存在地區不平衡的現象,但是中間水平的各城市指標差距不大,有利于未來城市間的協同合作發展。

(三)金融創新能力影響因素分析

1.面板模型實證結果

初步建立固定效應和隨機效應靜態面板模型后,進行豪斯曼檢驗(Hausman Test)及似然比檢驗(Likelihood Ratio Test),結果均拒絕原假設,因此,采用固定效應面板模型。通過查閱DW臨界值表,發現面板模型存在較明顯的一階自相關現象,進一步建立動態面板模型。根據格蘭杰因果檢驗(Granger Causality Test)結果,城市生產總值與貨物吞吐量和外商投資的內在關聯性較高,因此引入滯后期工具變量來降低模型的內生性。動態面板模型的估計結果如表2所示。

在以金融活躍度為被解釋變量的模型中,所有指標的系數均為正值,但只有金融制度和金融人才指標在5%的顯著性水平下顯著為正,可見,實施金融改革,同時大力引進金融人才并提高金融從業人員的整體素質,是提高支點港口城市金融活躍度的最有效途徑。在以金融規模為被解釋變量的模型中,所有指標的系數均為正值,除了支點港口的總貨物吞吐量外,其他指標均滿足1%的顯著性水平。兩個模型均通過了Hansen J檢驗和Arellano Bond檢驗,接受不存在序列相關和無效過度約束的原假設,進一步說明了模型的穩健性。

表2 金融創新能力影響因素動態面板分析

2.數據結果分析

面板分析的結果顯示,提高支點港口城市金融創新能力,應有側重性地改善金融環境,提高城市金融人才的聚集度及專業素養,同時需要對現有金融制度進行改革,增強支點港口城市的金融軟實力。金融活躍度與金融規模相比更多地受現期地方政策和金融人才流動影響,而金融規模除了受制度及人才因素的影響外,還與城市發展起點、經濟總量和外商投資等有關。

數據表明,無論是金融活躍度還是金融規模,港口貨物吞吐量的增長會為這兩個指標的變化帶來正向效應,但不顯著,可見,單純的港口貨物總量增長不能為港口城市的金融創新帶來明顯的促進作用,這說明我國支點港口城市的資源利用效率較低。港口貨物吞吐量的增長是港口規模擴大的體現,經濟資源集中在規模的擴大而不是港口產品及運營流程的創新,將會降低金融資源配置的效率。目前,支點港口經營模式單一,同質化現象較為嚴重,產業發展附加值低,產業結構不合理。另外,支點港口城市的金融服務體系還不完善,金融支持系統自調節性不足,缺乏創新的金融工具和服務來調節港口建設的供需平衡,不能將多余資金合理分流以實現高效利用。同時,港口建設大多為規模大、期限長的項目,這也為港口投融資帶來巨大壓力,限制了港口經濟及金融服務的進一步發展。

經濟總量和外商投資的增長能夠顯著地擴大地區的金融規模,卻不能使地區金融活躍度有實質性的飛躍。由于部分支點港口城市的產業結構不合理,金融業增加值占地區生產總值比例低,導致在擴大金融業發展規模時忽略了城市金融業內在競爭力的提升,同時地區缺乏金融工具創新,不能夠有效地滿足私營企業的投融資要求。外商投資為國內企業帶來了較為先進的生產技術和公司治理經驗,但在延續早期投資模式的影響下,投資主要集中在產業鏈低端的加工制造業,資源能耗高,對環境污染嚴重。同時,外商投資借助“三免兩減”等政策優惠,對國內企業形成了一定的擠出效應,也對地區金融活躍度產生了一定程度的負面影響。

對支點港口城市金融創新能力提高作用較為明顯的是,加大金融制度改革力度以及大力引進金融專業人才。伴隨中國經濟步入新常態,改革成為發展的最大紅利。借助“一帶一路”等國家戰略循序漸進地推動地區金融改革,能釋放更大的金融服務空間,理性區間內的信用寬松也為區域城鎮化建設提供了充足的流動性。人口紅利的逐漸消失,對于我國制造業等產業發展形成了一定沖擊,但金融從業人員的需求仍然十分旺盛,并且高素質高技能的專門型人才資源十分稀缺。上海、深圳的金融人才密度大,且相對整體素質較高,而其他港口城市與一線城市相比金融人才的數量明顯不足,從業技能也有待提高。金融人才分布存在地區不均衡、供需不平衡的現象。

3.支點港口城市金融創新路徑探索

在未來更加頻繁的經貿往來中,海上絲綢之路支點港口城市金融創新應保證效率優先,主輔明確,把制度創新和人才培養放在港口城市金融創新的核心位置,著重調整產業結構而避免單純追求經濟規模的擴張。

(1)在制度創新方面,采用雙向互補式的創新路徑。國家職能部門制定具有統籌指導意義的政策及法規,各支點港口城市監管部門因地制宜,細化具體措施,再由港口企業和金融機構開展微觀層面上的創新活動,實現制度創新從國家到經濟個體的具體化;可以通過設立自由港、自貿區、金融自主創新實驗區等方法來提高港口城市金融市場化的程度,增強港口城市對于自主型金融創新產品的吸納能力,從創新終端的需求出發,倒逼國家金融體制改革,實現制度創新從個體到國家的升華。金融創新的活力來源于成本更低、更規范且更自由的金融市場,因此金融制度創新的重點是提高我國金融市場自由化的程度,降低交易成本,同時給予“一帶一路”涉外企業和金融機構政策性擔保、補貼等合理的風險補償。引導支點港口城市在區域經貿發展中發揮核心輻射作用,促進區域經濟一體化,而不是壟斷地區經濟資源。加快人民幣資本項目可兌換進程,建立更完善的人民幣境外流動體系,防范離岸市場風險輸入。同時,各支點港口城市在進行金融制度改革時應有所側重。上海、深圳、海口、廈門等城市可以在資本賬戶開放、海事金融機構股權改革、新型港口金融工具發行及流通等領域進行創新,而其他支點港口城市則應重點推進涉外企業融資渠道改革、港口企業準入改革及地方債務和信用管理改革等。

(2)強化支點港口城市區域金融人才高地的職能。人才是驅動金融創新的重要力量,也是城市內在競爭力的核心。針對目前支點港口城市金融人才分布的地區失衡現象,在上海、深圳之外的支點港口城市,應通過提高金融業基層從業人員收入、加大各類經濟補貼力度等方式吸引人才落戶。借助區域一體化,臨近支點港口城市可以承接北京、上海、深圳的金融人才,同時也需要設立更多的金融分支機構來為金融人才提供就業。從長遠角度出發,應該在二線港口城市設立更多開設經濟金融專業的高等教育學府和專業化的培訓機構,并積極促進畢業生在當地就業。另外,也需要通過中外合作辦學、引進海外精英等方式加強與貿易合作國的人才交流。而針對上海、深圳等金融人才較集中的港口城市,應調控人才就業結構,引導人才從業方向的多樣化,著力引進新型金融業務從業人才,尤其需要培養更多從事海事金融服務的專業人才。

(3)建設資源效率型的產業集群化智慧港口。首先要改變單一的港口經營模式,為多樣化金融服務提供適宜的經濟土壤。例如,上海港采用了多元化經營策略,大力發展融資租賃業務,開發多功能一體的商業地產,同時配備郵輪、游艇會等港口衍生旅游業務,使得港口經濟更具包容性,最大限度地實現了港口資源的有效利用,港口經濟兼容化發展的做法值得借鑒。天津港將啟用復式航道,實現不同貨物快速分類入港,提高港口吞吐貨物效率;同時在東疆港引入多家從事海事金融上下游服務的企業項目,大力發展金融租賃業。廣東省通過了《粵東港口群發展規劃(2016—2030)》,整合港口資源,引領一體化發展,并制訂了高鐵經濟帶及互聯網金融創新對港口經濟帶動作用的相關研究計劃。港口應做好產業經營管理,服務流程管理和信息管理,建立網絡化信息服務平臺,及時發布港內貿易物流信息,提高運營的效率。

(4)金融產品和流程創新要以港口產業發展為導向,而不能脫離實體經濟和信用基礎。港口的國有組織構架以及銀行主導式的金融體系使得港口建設融資渠道過于狹窄,同時帶來了資金配置的供需失衡。多元化的金融產品和服務流程能夠提高資金運用的效率。在防范金融風險的基礎上,金融產品應更多地滿足涉外中小企業的融資需求,立足于促進貿易暢通,推動諸如商業股權投資、自保險、保付代理、企業債券、企業還貸周轉金、小額票據貼現等產品的運用,建立透明的企業征信系統,同時鼓勵金融機構根據港口周轉貨物的特點來合理設計期貨、期權、外匯等對沖工具,幫助涉外企業縮小風險敞口,同時開展多幣種結算業務,降低跨境貿易外匯風險損失。上海、深圳及海口等金融創新能力較高的城市可以著重開展港口金融衍生工具的創新,而其他支點港口城市則應最大限度地從中小企業融資工具著手開展金融創新,并實現金融產品及流程創新“從離岸到在岸”“從試驗區到城市”“從一線城市到二線城市”的推廣模式。

(5)實現經濟穩步增長,控制外商投資結構。經濟的平穩增長是金融制度改革及金融服務創新順利進行的保證。未來支點港口城市經濟建設應避免過度追求GDP的增長,根據經濟“新常態”理性劃定經濟目標,改善產業結構,著重開展基礎設施建設、社區醫療普惠、素質教育普及、生態環境保護等方面的建設工作,同時要警惕收入差距的擴大,逐漸消除貧富不均。地方政府應調整外商在華投資產業結構,淘汰落后產業,促進新興科技產業的資金投入和技術合作。

(6)明確城市定位,實現差異化的協調發展。支點港口城市應因地制宜,合理選擇城市發展方向,揚長補短。針對連云港、天津等金融創新效率較低的城市應適度轉變經濟發展模式,提高服務業的生產比重,大力推行民生工程,實現經濟的可持續發展。上海、深圳、福州和廈門等城市可以在支點港口城市中起到示范作用,福州、廈門、寧波可以嘗試疏散上海的金融從業人才,而汕頭可以嘗試疏散深圳、廣州的金融從業人才,同時吸引高等教育機構設立分校,進一步提升城市的金融競爭力。青島、煙臺等港口城市可以適當縮小貿易輻射范圍,專注于針對東北亞的貿易往來,細化金融服務的種類。廣東、福建兩省的支點港口分布較為密集,尤其應注意避免港口發展同質化,合理配置資源,力求差異化發展。海口在金融活躍度和金融規模方面均優于其他城市,這與該市較低的金融改革成本以及包容、靈活的金融發展模式有關,可以作為全國性的“一帶一路”金融創新試點城市,為港口創新金融業務的推廣提供經驗借鑒,汕頭、大連和三亞則可以在區域內開展小范圍的金融創新試點工作。

五、結論

本文通過建立萊文(Levine)指標,分析了我國16個海上絲綢之路支點港口城市的金融創新能力,并通過建立帶有工具變量的動態面板模型,進一步探究了影響支點港口城市金融創新能力的因素。結果顯示,海上絲綢之路支點港口城市的金融創新能力呈梭形分布,提高支點港口城市金融創新能力,應重點進行雙向互補式的金融制度改革,并吸引金融人才落戶;通過建設信息化智慧港口,提高港口運營效率。同時,應改善經濟發展質量,控制外商投資結構,建立新型城市貿易合作關系。本文從宏觀角度探究了海上絲綢之路支點港口城市的金融創新路徑,而城市內企業創新外匯操作模式、金融產品的設計與風險防范、城市金融產業最優化結構設計等領域的金融創新還有待進一步探索。

注釋:

①作者整理相關數據,并用地區金融從業人員除以地區單位就業人員計算得到地區金融從業人員密度。由于受部分數據發布時間滯后的限制,各年度港口年鑒和城市統計年鑒所發布的內容為上一年度的數據和信息,因此摘取2002—2016年的中國港口年鑒和中國城市統計年鑒內相關信息,整理得到2001—2015年的數據用于面板模型的構建和分析。為了保證數據的平穩性,對生產總值和貨物吞吐量進行了對數化處理。

[1]王建威,何國欽.城鎮化發展與財政金融支持機制協同創新的效率分析[J].上海金融,2012(6):94-96,118.

[2]朱爾茜.基于因子分析的中國區域金融創新能力評價[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2013,66(3):85-89.

[3]梁小珍,楊豐梅,部慧,等.基于城市金融競爭力評價的我國多層次金融中心體系[J].系統工程理論與實踐,2011,31(10):1847-1857.

[4]蔣岳祥,蔣瑞波.區域金融創新:效率評價、環境影響與差異分析[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2013,43(4):52-65.

[5]LEVINE R.Bank-based or market-based financial systems:which is better?[J].Journal of financial intermediation,2002,11(4):398-428.

[6]張維,喻穎,張永杰,等.中國金融服務業的創新:新世紀的觀察[J].系統工程理論與實踐,2008(8):159-170.

[7]陸紅軍.國際金融中心競爭力評估研究[J].財經研究,2007,33(3):47-56.

[8]FRAME S,WHITE J.Empirical studies of financial innovation:Lots of talk,little action?[J].Journal of economic literature,2004,42(1):116-144.

[9]趙勇,雷達.金融發展與經濟增長:生產率促進抑或資本形成[J].世界經濟,2010(2):37-50.

[10]謝家智,王文濤.金融發展的經濟增長效率:影響因素與傳遞機理[J].財貿經濟,2013(7):59-67.

責任編輯:林英澤

Explore the Financial Innovation Path of Important Port Cities linked by Maritime Silk Road

ZHOU Ai-min and SONG Xuan

(Nankai University,Tianjin300350,China)

In jointly building 21st-Century Maritime Silk Road,the increasingly closed cooperation in economy and trade imposes higher requirement on financial service level and the capacity for innovation of port cities along the Maritime Silk Road. With the development of Levin Index,the authors analyze the capacity for innovation of 16 port cities along the Maritime Silk Road,and explore the impact of financial environment,financial institution,and financial talented professionals on the financial activeness and scale of sample port cities by introducing instrumental variables and formulating dynamic panel model.It is found that,the distribution of capacity for financial innovation of port cities is rhombic,and difference of that between ports in southern areas and western areas is significant.To improve the capacity for financial innovation of port cities,we should promote two-way complementary reform in financial institution,and attract more talented professionals to gain residency.At the same time,the port cities should build smart ports,develop port-oriented financial innovation,adjust the industrial structure,increase the efficiency of resources distribution,cooperate more with foreign traders in new emerging industrial fields,and realize the stable and healthy economic development.

Maritime Silk Road;important port cities;financial innovative ability;dynamic panel model

F832

A

1007-8266(2016)10-0097-08

2016-06-27

周愛民(1961—),男,天津市人,南開大學金融學院教授,博士生導師,經濟學博士,主要研究方向為宏觀經濟政策、金融工程;宋暄(1990—),女,山東省招遠市人,南開大學金融學院博士研究生,主要研究方向為宏觀經濟政策、區域金融創新。