菜用蠶豆雙綠5號不同種植量比較試驗

葉飛華,韓明麗,周壇根,姚學良,金永祥

(1.浙江省湖州市農(nóng)作物技術推廣站,浙江 湖州 313000;2.湖州市農(nóng)業(yè)科學研究院,浙江 湖州 313000;3.湖州市南潯區(qū)漁達果蔬專業(yè)合作社,浙江 湖州 313017;4.湖州市南潯區(qū)農(nóng)林發(fā)展局,浙江 湖州 313009)

蠶豆是蔬菜、糧食、飼料和綠肥兼用作物[1-2],種植蠶豆可以達到一種多用的目的。蠶豆是湖州市生態(tài)農(nóng)業(yè)和越冬生產(chǎn)的重要作物,湖州市2010年引進了蠶豆新品種雙綠5號,該品種具有莢形大、產(chǎn)量高、商品性好、食用品質(zhì)優(yōu)、種植效益佳等特點,因此種植面積不斷擴大,并逐步成為湖州市冬春季節(jié)效益農(nóng)業(yè)的重要品種之一。為了進一步提高湖州市菜用蠶豆新品種的因種栽培技術,特進行雙綠5號蠶豆種植量比較試驗,為確定蠶豆適宜單位面積種植量和進一步推廣蠶豆新品種提供參考。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

供試蠶豆品種:雙綠5號,浙江勿忘農(nóng)種業(yè)股份有限公司選育,試驗用種由吳興金農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司提供。

1.2 試驗設計

試驗于2013-2014年和2014-2015年分別在湖州市南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)漁達果蔬專業(yè)合作社蔬菜園區(qū)進行。

2013-2014年試驗在多年種植大棚蔬菜的田塊進行,前作秋甜瓜,土壤肥力較高,供試土壤為青紫泥。試驗設5個處理,667 m2分別種植1 000、1 500、2 000、2 500、3 000穴,小區(qū)面積為22.0 m2(20 m×1.1 m),3次重復。2013年10月11日播種,每穴播種2粒種子。同時在667 m2種植2 000穴處理下,進行單穴不同播種量試驗,設3個處理,每穴分別播種2、3、4粒,小區(qū)面積同上,3次重復。在667 m2種植2 000穴、每穴播種2粒處理下,在苗期(11月20日)摘心打頂后于分枝長出(2~6葉復葉時)時進行分枝苗留苗數(shù)量試驗,設4個處理,分別是每穴留2、4、6、8個分枝苗,小區(qū)面積同上,3次重復。

2014-2015年試驗在前茬種植旱糧作物的旱地進行,供試土壤肥力中等偏下,設5個播種量,分別為667 m2播種1 500、2 000、2 500、3 000、3 500穴,小區(qū)面積38.8 m2(9.7 m×4 m),2014年10月11日播種,每穴播種2粒種子,3次重復,共設5個小區(qū)。

1.3 栽培管理

2013-2014年,利用原有草莓畦(草莓后作甜瓜利用草莓畦單行種植),連溝畦寬1.1 m,雙行種植,株距60 cm。播種時667 m2施入磷肥25 kg、持力硼200 g作種肥,全生育期防治蚜蟲2次,2014年5月9日采收。

2014-2015年,因土壤較瘦,于播種前667 m2施入復合肥20 kg,翻耕做畦,連溝畦寬4 m,每畦6行,播種時施入磷肥25 kg和持力硼200 g作種肥,全生育期防治蚜蟲2次。2015年5月5日采收。

1.4 測定項目及方法

每小區(qū)各隨機取樣15叢,統(tǒng)計每叢總分枝數(shù)、每叢有效分枝數(shù)、每叢總莢數(shù)、每叢有效莢數(shù)以及每叢1粒莢、2粒莢、3粒莢、4粒莢的數(shù)量。剝莢,分別測定鮮莢、鮮豆質(zhì)量。分小區(qū)采收全部鮮莢,計錄鮮莢、鮮豆產(chǎn)量。

2 結果與分析

2.1 不同處理對蠶豆產(chǎn)量的影響

2.1.1 不同單位面積種植量蠶豆產(chǎn)量比較

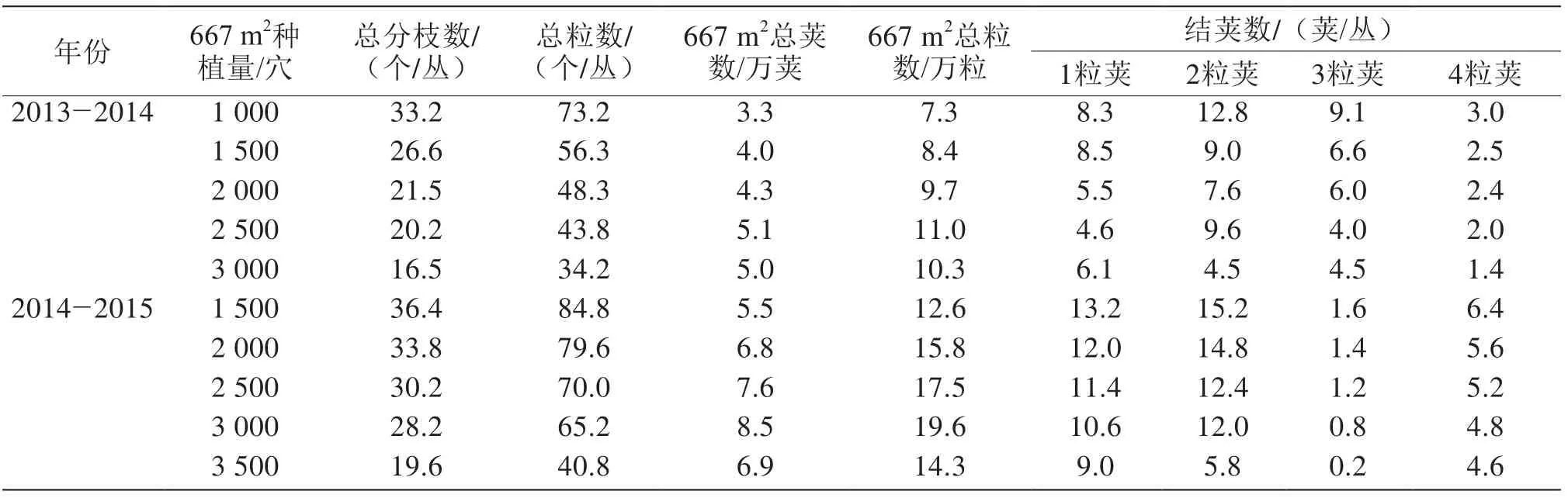

研究表明單位面積種植量是影響蠶豆產(chǎn)量的主要因素之一[3],篩選適宜的種植量對蠶豆產(chǎn)量具有重要作用。試驗結果表明(表1),2013-2014年,在667 m2種植1 000~3 000穴范圍內(nèi),蠶豆鮮莢、鮮豆產(chǎn)量以2 500穴處理產(chǎn)量最高,鮮莢產(chǎn)量分別比1 000、1 500、2 000、3 000穴增加了39.2%、23.2%、5.6%和6.4%。方差分析表明,2 500穴與2 000、3 000穴的產(chǎn)量差異未達顯著水平,而與1 000、1 500穴的差異均達到極顯著水平。

2014-2015年(表1),在667 m2種植1 500~3 500穴范圍內(nèi),蠶豆鮮莢、鮮豆產(chǎn)量以3 000穴處理產(chǎn)量為最高,鮮莢產(chǎn)量分別比1 500、2 000、2 500、3 500穴產(chǎn)量提高了32.4%、17.3%、2.8%和13.6%。綜合比較表明,蠶豆在適宜的單位面積種植量范圍內(nèi)才能實現(xiàn)高產(chǎn),提高或降低種植量,產(chǎn)量均會下降,種植量越少,產(chǎn)量也越低。經(jīng)方差分析,3 000穴與2 500穴的產(chǎn)量差異未達顯著水平,而與3 500、2 000、1 500穴的產(chǎn)量差異均達到極顯著水平。

綜合2個年度試驗結果,每667 m2種植量以2 500~3 000穴比較高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),土壤肥力高的可稍稀,為2 500穴左右,反之稍密,以3 000穴為宜。

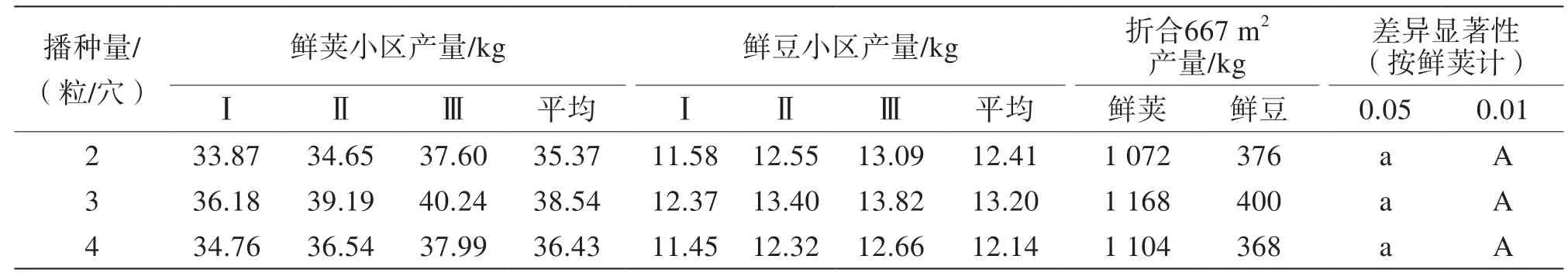

2.1.2 不同播種量蠶豆產(chǎn)量比較

由表2可得,在667 m2種植2 000穴條件下,以3粒/穴播種量處理產(chǎn)量較高,667 m2鮮莢產(chǎn)量為1 168 kg,分別比2粒、4粒處理的鮮莢產(chǎn)量提高了8.2%和5.5%;667 m2鮮豆產(chǎn)量也以3粒/穴播種量處理較高,為400 kg,分別比2粒、4粒處理的鮮莢產(chǎn)量提高了6.4%和8.7%。經(jīng)方差分析,各處理產(chǎn)量差異不顯著。

2.1.3 不同留苗數(shù)蠶豆產(chǎn)量比較

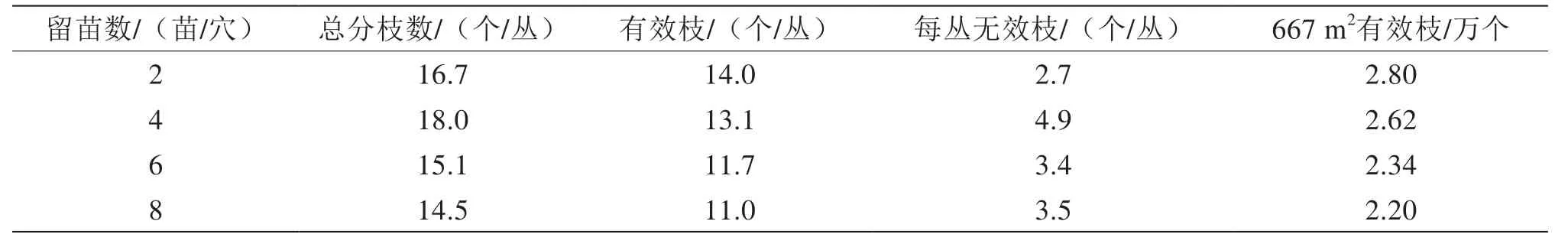

由表3可得,在667 m2種植2 000穴、每穴播種2粒條件下,苗期摘心打頂后以保留4個分枝苗/叢處理產(chǎn)量最高,667 m2鮮莢產(chǎn)量為1 120 kg、鮮豆產(chǎn)量為380 kg,鮮莢產(chǎn)量分別比2、6、8個分枝苗/叢處理產(chǎn)量提高了7.4%、20.0%和31.4%。表明苗期摘心打頂后留苗數(shù)量不宜太多,如果留苗太多,使得摘心打頂?shù)男Ч患眩绊懏a(chǎn)量。經(jīng)方差分析,4個分枝苗/叢處理與2個分枝苗/叢處理的產(chǎn)量差異不顯著,而與6、8個分枝苗/叢處理的產(chǎn)量差異均達到極顯著水平。

表1 不同種植量處理對雙綠5號產(chǎn)量的影響

表2 2013-2014年不同播種量處理對雙綠5號產(chǎn)量的影響

表3 2013-2014年不同留苗數(shù)處理對雙綠5號產(chǎn)量的影響

2.2 不同單位面積種植量對蠶豆分枝數(shù)的影響

2.2.1 不同種植量蠶豆分枝數(shù)比較

由表4可得,不同種植量處理之間的分枝數(shù)量差異很大,在試驗設計種植量范圍內(nèi),隨著種植量的提高,每叢總分枝數(shù)、有效分枝數(shù)逐步減少,每667 m2有效分枝數(shù)隨著蠶豆種植量的增加而逐步增加。以2013-2014年為例,667 m2種植1 000穴處理的每叢總分枝為18.6株/叢,每叢有效枝數(shù)為15.0個/叢,分別比3 000穴處理高5.3個/叢和4.8個/叢。667 m2種植3 000穴處理每667 m2有效枝為3.1萬個,而1 000穴處理為1.5萬個,后者的每叢總分枝數(shù)、有效分枝數(shù)分別比前者減少28.5%和32.0%,每667 m2有效分枝數(shù)則增加了104.0%。即隨著種植量的提高,每叢有效分枝的減少幅度高于每叢總分枝數(shù),2014-2015年呈相同的變化趨勢。

2.2.2 不同種植量蠶豆結莢數(shù)比較

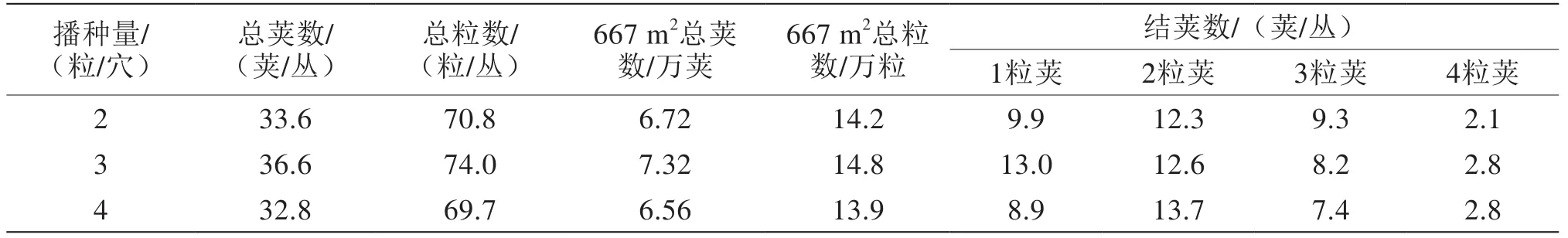

由表5不同種植量處理下蠶豆結莢情況分析可得,每叢總莢數(shù)、每叢總粒數(shù)隨著種植量的增加而降低,這與前人研究結果相似[4-5],但每667 m2總莢數(shù)和每667 m2總粒數(shù)則與種植量呈拋物線型變化規(guī)律。以2013-2014年為例,667 m2種植1 000穴處理每叢總分枝數(shù)為33.2個、每叢總粒數(shù)為73.2粒,分別比3 000穴處理高101.21%、114.04%。以667 m2種植2 500穴處理的每667 m2總莢數(shù)5.1萬莢、總粒數(shù)11.0萬粒為最高,分別比1 000穴處理高54.55%、50.68%。每叢的莢果數(shù)基本表現(xiàn)為隨著種植量的增加而降低,2014-2015年呈相同的變化趨勢。

表4 不同種植量處理對雙綠5號分枝數(shù)的影響

2.2.3 不同播種量、留苗數(shù)蠶豆的分枝數(shù)比較

由表6可得,每叢總分枝數(shù)、每叢有效枝數(shù)和每667 m2有效枝數(shù)隨著播種量的增加而增加,每叢無效枝沒有明顯的變化規(guī)律;當每穴播種量從2粒增加到3粒時,每叢總分枝數(shù)、每叢有效分枝數(shù)和每667 m2有效枝數(shù)均相應增加;但進一步增加到4粒/穴時,三者雖然都有增加但效果不明顯。

由表7可得,在苗期摘心打頂后,于2~6個復葉時,每叢留分枝苗數(shù)量從2個/叢增加到4個/叢時,每叢總苗數(shù)和每叢有效分枝數(shù)均相應增加,但進一步增加到6個分枝苗/叢、8個分枝苗/叢時,每叢總分枝數(shù)和每叢有效分枝數(shù)不但沒有增加,反而有所下降,下降原因可能與前期留苗數(shù)量較多情況下,分枝苗的質(zhì)量相對較差,影響中后期分枝苗的形成有關。

2.2.4 不同播種量、留苗數(shù)蠶豆結莢數(shù)比較

由表8可得,不同播種量以3粒/穴處理結莢數(shù)最多,每叢蠶豆結莢數(shù)和每叢蠶豆籽粒數(shù)分別為36.6莢/叢和74.0粒/叢,每叢蠶豆結莢數(shù)比2粒/穴、4粒/穴處理的33.6莢/叢和32.8莢/叢,分別增加3.0莢/叢和3.8莢/叢,增幅分別為8.9%和11.6%。

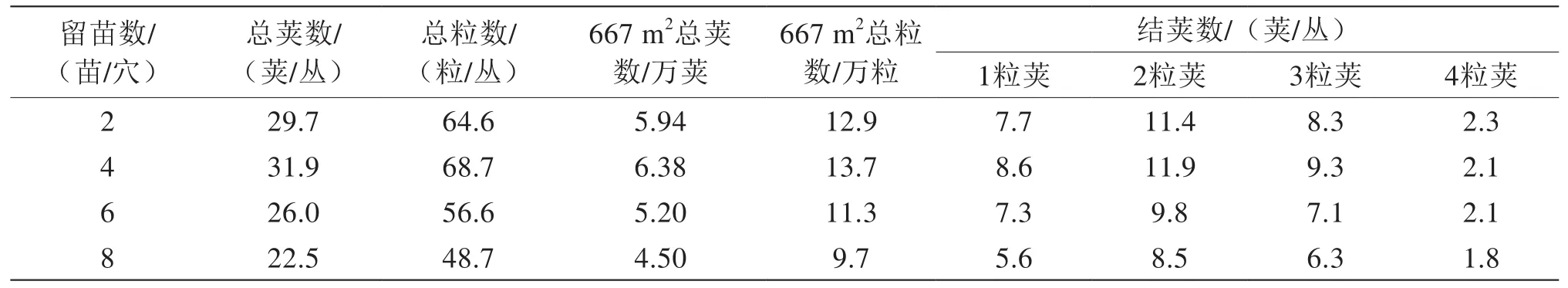

由表9可得,不同留苗數(shù)結莢數(shù)以4個分枝苗/叢處理為最多,每叢蠶豆結莢數(shù)和每叢蠶豆籽粒數(shù)分別為31.9莢/叢和68.7粒/叢。每叢蠶豆結莢數(shù)比2個分枝苗/叢、6個分枝苗/叢處、8個分枝苗/叢處理的29.7莢/叢、26.0莢/叢和22.5莢/叢,分別增加2.2莢/叢、5.9莢/叢和9.4莢/叢,增幅分別為7.4%、22.7%和41.8%。

3 結論

種植量對蠶豆產(chǎn)量及生物性狀影響很大,在一定范圍提高蠶豆的單位面積種植量和播種量,可有效提高蠶豆的產(chǎn)量,苗期摘心打頂后以保留4個分枝苗/叢處理產(chǎn)量最高,留苗數(shù)過低產(chǎn)量下降,留苗數(shù)過高對產(chǎn)量影響更大。不同種植量處理之間的分枝數(shù)量差異很大,在試驗設計范圍內(nèi),隨著種植量的提高,每叢總分枝數(shù)、有效分枝數(shù)逐步減少,每667 m2有效分枝數(shù)隨著蠶豆種植量的增加而逐步增加,每叢總莢數(shù)、每叢總粒數(shù)隨著種植量的增加而降低。綜合比較結果表明,在每穴播種2粒種子條件下,以667 m2種植2 500~3 000穴處理產(chǎn)量最高;在667 m2種植2 000穴條件下,以3粒/穴播種量產(chǎn)量較高;苗期摘心打頂對蠶豆經(jīng)濟效益的提高效果不明顯,綜合考慮人工成本,生產(chǎn)上不必在苗期摘心打頂。

表5 不同種植量對雙綠5號結莢數(shù)的影響

表6 2013-2014年不同播種量對雙綠5號分枝數(shù)的影響

表7 2013-2014年不同留苗數(shù)對雙綠5號分枝數(shù)的影響

表8 2013-2014年不同播種量對雙綠5號結莢數(shù)的影響

表9 2013-2014年不同留苗數(shù)對雙綠5號結莢數(shù)的影響