折桂社科大獎的“理工男”

吳愚魯

2016年8月22日,北京人民大會堂,燈火輝煌。

第十屆中國青少年科技創新獎頒獎大會正在舉行。

一位皮膚黝黑、面帶憨厚笑容的男生,有些緊張地走上領獎臺。

他是西南大學數學與統計學院2013級學生汪洋。

一張不簡單的問卷

2014年,貴陽市某中學。

課間休息時,汪洋抱著厚厚一摞調查問卷,“賊頭賊腦”地往一間教室里鉆。

邁進教室,滿屋師生冷冷地盯著他。

“老師您好,我是西南大學的學生,現在想做一項關于中學生課業負擔的問卷調查……”汪洋怯生生地說。

“我們的學生都很忙,你會打擾他們學習。”說罷,老師下了逐客令。

難歸難,汪洋還是硬著頭皮邁進了下一間教室。

彼時的汪洋并不知道,這份堅持竟會讓他成就一項學術成果。

2013年,西南大學。

大一年級數學專業學生汪洋聽說了一個消息:宋乃慶教授、楊欣博士正在招募學生志愿者,為課題《中國義務教育發展報告》收集調查數據。

汪洋報名參加調查后,對其中涉及的初中生課業負擔問題有了興趣。

“能不能用數學模型把這個問題量化,得出一個客觀科學的結果?”汪洋找到宋乃慶和楊欣。

“這個想法好,建議你把它做成一個獨立課題,寫出論文。”兩位老師聽后,眼前一亮。

很快,汪洋便召集到6名來自數學和教育學專業的同學,成立了課題小組。

一開始,汪洋和同學們使用的問卷,主要以作業量和課程量等客觀數據為主。

對此,身為“理工男”的汪洋一直覺得“缺了點什么”。

調查啟動不久的一個雨天,汪洋正在寢室思考問卷的事。忽然,他看到一些雨滴掉進了陽臺上的臉盆和杯子。很快,杯子里積起了不少水,盆子底卻只是被打濕而已。

汪洋心里立即一顫。

“一個優秀學生,完成作業可能只要兩小時;而成績較差的卻可能需要更長時間或者不能完成。如果完成課業的各種成本被稱為課業負擔,那么這種成本就應該同時體現課業任務和心理壓力這兩個因素。”汪洋突然恍然大悟。

正是這靈光一閃,讓汪洋擁有了初中生課業負擔指標模型構建中的第一條理論假設。

隨后,汪洋對調查問卷進行了修改——一半問題都針對學生的主觀感受。

問卷完成,調查小組成員們便利用假期,選取重慶、四川、貴州、河南等地的46所中學、2400名初中生進行調研。

2014年下半年,碰了一鼻子灰的汪洋和同學們,最終收集到了足夠的數據。

汪洋長出一口氣,隨即和同學們啟動了更加艱難的環節——建模。

確立核心模型

2015年初,西南大學。

課題辦公室里,小組成員就模型構建再次展開討論。

“我覺得應該增加‘課業難度作為一級指標,而且要作為絕對標準。”一位小組成員說。

聞言,裝滿雨水的杯和盆,再次在汪洋腦中閃現。

汪洋旋即站起來反駁:“我認為‘課業難度是一個相對標準下的數據,因為在課業負擔體系里,課業難度是因人而異的,比如一些更高難度的課業,對‘學霸造成的負擔,仍然遠低于普通難度的課業對中等生造成的負擔……”

小組成員最終被汪洋說服。

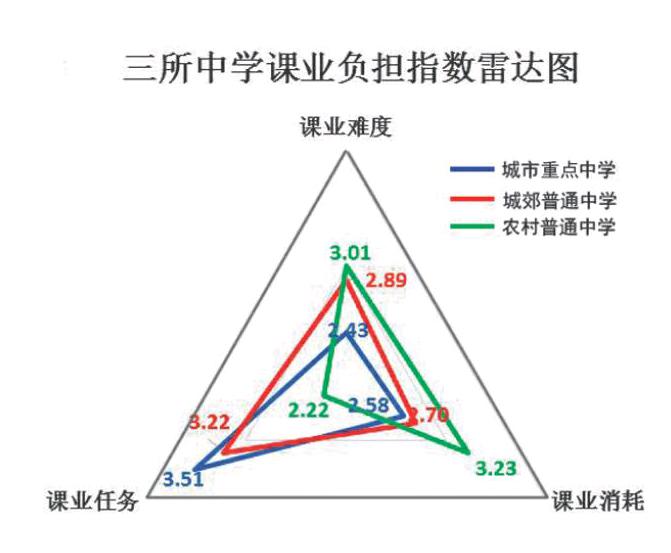

很快,課業難度、課業任務、課業消耗三個一級指標被確定下來。

按照這個模型,課題小組對重慶具有代表性的3所學校再次進行了隨機抽樣調研——3所中學分別屬于城市重點中學、城郊普通中學和農村普通中學。

到了結果統計時,一張張問卷在汪洋眼前拂過,隨著數據不斷積累,問卷上的每個選項都轉化成了數學模型上線的延展。3所學校的3個一級指標延展出的坐標,仿佛鮮活的植物開始不斷地變化生長,反映出他心中尋求的那個答案。

“第794份問卷。”汪洋眼前的圖案定格下來——這是最后一份問卷了。

3個三角形圖案也在汪洋眼前展開——

城市重點中學課業難度較低,課業消耗中等,課業任務偏多。因為重點中學學生起點較高,因此前兩者數值都較低,而課業任務也不全部來自學校,而是家長為他們尋求的“額外任務”。

城郊普通中學課業難度較高,課業消耗中等,課業任務較多。該校老師也認同課業任務較多的現實,矛盾在于學校的生源基礎一般,只能用較多的作業來保證教學質量。

農村普通中學課業難度偏高,課業消耗較多,課業任務偏少。從絕對標準看,課程難度是三者中最低的,但是由于學生基礎較差,造成就算課業任務比較少,課業難度和消耗仍舊居高不下。

這個結果符合汪洋之前的預測。

課題的實證基石,至此算是基本筑牢了。

隨即,汪洋和小組成員們進入了緊張的論文寫作階段。

結局和起點

2015年11月,廣東工業大學,第十四屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽答辯在這里舉行。

《初中生課業負擔指標模型的構建與應用——基于有代表性的個案的實證研究》參加了哲學社科類的比賽。

“我國學生課業負擔有著不同的時代特征和內涵表征……”臺上,一位長相乖巧、口齒伶俐的女生正在進行答辯。

她是小組里口才最好的林玥茹。

答辯中,一位專家突然扭過頭,向臺下的其他參賽者說:“我今天聽了幾個課題,但基本都是描述性研究,像這樣定性定量的研究,我覺得才是真正的學術研究。”

坐在臺下的汪洋聽到專家這樣肯定,心情有些起伏。

為了這篇論文,汪洋付出了常人不能想象的心血。

幾個月前,西南大學。

宋乃慶正在批評汪洋,語音柔和卻異常有力——

“汪洋啊,你們的論文摘要還是不夠好。”

“您之前說的問題,我們都進行了修改……”

“我覺得好的摘要應該是‘頂天立地,經世致用。”

聞言,汪洋陷入了沉思。

作為一個理科生,汪洋愣是沒弄明白這八個字和論文摘要有什么關系。

“‘頂天立地就是要體現論文的研究價值,‘經世致用則要體現論文的社會價值。”見汪洋一頭霧水,宋乃慶點撥道。

當天夜里,課題組辦公室里,又亮起了徹夜的燈火。

一個多月內,論文的摘要就修改了八次。

答辯后的第三天上午,宋乃慶接到一個電話:“喂?下午去參加頒獎儀式么……”

“下午讓我們參加頒獎儀式……我們獲獎了?”汪洋和小組成員們歡呼了起來。

最終,他們榮獲了“挑戰杯”最高獎項“特等獎”,實現了西南大學全國“挑戰杯”特等獎零的突破,也實現了重慶市在全國“挑戰杯”哲學社科類特等獎零的突破。

也因為這項成績,汪洋榮獲第十屆中國青少年科技創新獎。

如今,已經大四的汪洋開始了教學實習。

“比起學術研究,我更想做一個普通教師。就像宋教授培養我們那樣,把自己的學生培養為有學術創新能力的人。”汪洋說,畢業后,他將回到家鄉,實現自己的教師之夢。

那里,又是一個新的起點。