城市牽手高鐵:不可不知的幾個問題

單素敏

高鐵畢竟是投資大而回報周期長的項目,在城市爭相成為高鐵站點的時候,不能僅憑熱情,還要對成本及收益作出估量

高鐵的經濟帶動力似乎毋庸置疑。

因此,在中國高鐵版圖中,每個途經的城市都在努力爭取成為沿線站點。

從全世界范圍來看,目前絕大多數高鐵是在虧本運營,而在中國,卻出現了例外——截至2015年末,中國共有6條高鐵線路實現了盈利。

其中,已于2014年底首次盈利的京滬高鐵公司,2015年末的凈利潤達到65.81億元,堪稱目前全球最賺錢的鐵路;另據滬寧、寧杭、廣深高鐵的相關財務數據,這三條線路也已經分別實現了6.41億元、1.01億元和1.77億元的凈利潤。

但這并非事實的全部。

“這幾條盈利的線路都分布在東部及沿海,都是人口稠密且經濟發達的地區,從某種意義上來說,這是特例。” 北京交通大學經濟管理學院教授趙堅在接受《瞭望東方周刊》采訪時說。

在“部省共建”的體制下,地方政府正在承擔越來越多的高鐵建設資金。

因此,在作出決定之前,須清楚地知道,高鐵畢竟是投資大而回報周期長的項目,在城市爭相成為高鐵站點的時候,不能僅憑熱情,還要對成本及收益作出估量。

那么,幾個關于中國高鐵的投資及運營現狀的問題,便不可不知。

建設成本全球最低

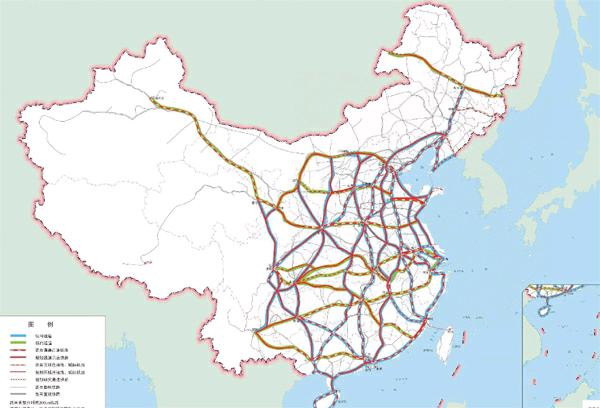

伴隨著2016年9月10日鄭(州)徐(州)高鐵的正式開通,中國高鐵運營里程已超過2萬公里,位居世界第一。

“從2002年底秦(皇島)沈(陽)客運專線通車,到2013年天津至秦皇島高鐵投入運營,中國高鐵運營里程突破1萬公里用了11年的時間,而從1萬公里到2萬公里,僅歷時3年就實現了翻番。”中國鐵路總公司(以下簡稱鐵總)在接受《瞭望東方周刊》采訪時表示。

從炎熱的海南到苦寒的東北,從溫潤潮濕的東部沿海再到茫茫戈壁、風沙肆虐的西部邊疆,中國高鐵跨越大江大河、高山平地,克服巖溶、軟土、臺風等一系列挑戰,目前已經覆蓋了各種氣候、地質環境下的線路,并且還在不斷延伸。

實際上,中國高鐵建設在技術上幾乎不存在自然條件的限制,唯一需要考慮的就是成本。

自然條件越艱險、惡劣,成本固然越高,而影響高鐵建設成本的主要因素,除了沿線地形、天氣條件,還包括線路設計速度、軌道類型、土地征用成本、用高架橋代替路基、大型跨河橋梁的建設及大型車站的建設等。

根據2014年7月世界銀行駐中國代表處發布的一份題為《中國高速鐵路:建設成本分析》的報告內容顯示,中國高鐵的加權平均單位成本為:時速350公里的項目1.29億元/公里;時速250公里的項目為0.87億元/公里。

其中有些線路,如京津高鐵單位成本為1.83億元,高于通常的水平,原因在于它包含了北京南站和天津站兩個大型車站的建設成本;滬杭高鐵的1.77億元/公里造價也相對較高,是因為該線路穿越華東人口稠密、土地價值高的地區,項目成本包括幾座特大橋梁,以及土地征用與搬遷安置方面的高成本。

國際上的情況則是:歐洲高鐵(設計時速300公里及以上)的建設成本每公里1.5億~2.4億元人民幣,美國加利福尼亞州的高鐵建設成本(不包括土地、機車車輛和建設期利息)甚至高達每公里5200萬美元,約合3.2億元人民幣(據2014年7月的匯率)。

也就是說,中國高鐵建設成本最低僅為其他國家的一半。

資金壓力仍然很大

中國高鐵盡管成本相對較低,但其所耗費的資金依然是個絕對龐大的數字。

據2016年9月7日鐵總在上海清算所披露的審計報告:2016年1~6月全國鐵路利潤虧損額為72.95億元;鐵總4.21萬億元的總負債,需要2016年上半年支出的利息就達319億元。

而鐵總在2013~2015年間的利息支出分別為535億元、630億元、779億元,也均遠遠超過同期的稅后利潤。

之所以形成如此龐大的負債規模,高鐵被認為是背后的最大“推手”。

實際上,在高鐵建設啟動之前,原鐵道部的投資一直是趨于保守的,到2004年底的鐵路資產負債率只有26.6%。

“所謂保守,即鐵道部長期堅持鐵路建設項目資本金不少于50%,在擠壓民資進入的同時,也讓國家財政負擔加重,進而造成供給資金短缺。”《人民鐵道》報社社長王雄在其《中國速度》一書中介紹。

2004年1月,國務院批準了《中長期鐵路網規劃》。與此同時,為解決資金來源的問題,原鐵道部還探索出了與地方合資建鐵路的“部省共建”模式。

高鐵建設迎來的第一個投資“黃金期”是在2008年。彼時,為應對全球金融危機引發的經濟寒流,中國啟動了4萬億經濟刺激計劃,而據了解,這個計劃的三分之一給了交通基礎設施建設,其中近1萬億元的資金投向了高鐵,其余約30%的資金用在了原有鐵路的維護、更新等改造工程上。

也是在這一年,調整版的《中長期鐵路網規劃》中關于高鐵的規劃方案,將“四縱四橫”的客運專線規劃目標從“到2020年建設1.2萬公里”增加到了1.6萬公里。

此后,隨著高鐵建設步伐的加快,巨額投資帶來的債務也如滾雪球一樣不斷增大。

公開數據顯示:全國只有秦沈專線一條高鐵線路投入運營的2007年,當時的鐵道部負債總額為0.67萬億元,資產負債率也只有42.4%;到2012年這兩個數據已分別高達2.66萬億元和62%,這成為了接下來的2013年3月鐵道部撤銷、中國鐵路總公司成立時,后者全盤接手的巨大歷史包袱。

在高鐵順利建成之后,成本的壓力將體現在日常的運營上。

北京交通大學運輸經濟研究所經濟系教授榮朝和對《瞭望東方周刊》介紹說,運營成本主要可以分為三大塊:一個是直接的變動成本,包括電費、人工費、維修維護以及一般的物資消耗等費用;一個是車輛、線路的折舊費;然后是財務費用,也就是建高鐵時的貸款、借債每年要付的利息,僅這一項就是一個巨大的數目。

須背負巨大的債務

“2012年原鐵道部負債2.66萬億元,那時候貸款利率高達6%,每年光利息就將近1600億元。其他的運營費用,包括當時200多萬鐵路職工的工資還有日常的一些維修維護等費用加起來也需要大概1500億元,這還不算折舊等等其他項目。” 隧道及地下工程專家、中國工程院院士王夢恕在接受《瞭望東方周刊》采訪時透露。

他告訴本刊記者,在資金壓力巨大的條件下,鐵總連自己的日子都難過,更拿不出錢來搞投資,不愿意新建鐵路。

“四大鋼廠首先就不干了,接著是機械加工的上千家企業,鐵路修建過程中光各種材料就需要1000多種,所以材料領域的工廠也有幾千家。水泥也應聲下滑,然后是煤炭。”在王夢恕看來,鐵路建設一旦停滯,對相關產業將會帶來巨大的打擊。

2013年7月24日,國務院常務會議提出“力爭‘十二五期間鐵路完成固定資產投資3.3萬億元”。

而為保證每年六七千億元左右的投資量,鐵路投融資體制改革方案推出。其內容包括創新鐵路債券發行品種和方式,向地方和社會資本開放城際鐵路、市郊鐵路、資源開放性鐵路等的所有權和經營權等。

但是,由于投資巨大、回報周期漫長,社會資本對于高鐵的積極性并沒有被很好地激發出來。在鐵路建設基金、地方政府和企業投資、鐵路建設債券、銀行貸款及其他資金等種種籌措渠道中,銀行貸款所占比例最高,幾乎始終在70%以上。

“實際上,地方政府出資的部分,資金來源也主要是銀行貸款。而這種以銀行貸款為主的融資形式不僅成本較高,在很大程度上擠占了其他部門的貸款。”趙堅告訴本刊記者。

賺錢并不容易

“可以說高鐵就是靠借債發展起來的,并且取得了巨大的成就。但現在的問題是,這么大的債務怎么還?”榮朝和說。

“數據顯示,2016年上半年,整個鐵路客運、貨運收入加起來才2500億元。”榮朝和告訴本刊記者。

“全世界的鐵路,拉貨的可能賺錢,拉人的絕大多數是賠錢。普通鐵路是這樣,不能拉貨的高鐵更是如此。”趙堅告訴本刊記者,中國鐵路的兩大收入來源中,客運一直以來是靠貨物運輸補貼,而如今隨著經濟增速放緩,鐵路貨運收入也在逐年下降。

作為出資方之一,身負4.21萬億元債務的鐵總獲得了國家給予的一些扶持政策,以便于其增加收入來源。

2013年發布的《關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見》(以下簡稱33號文)提出“支持鐵路車站及線路用地綜合開發”。

“在此支持下,鐵總獲得了大量無償劃撥的經營性用地,可以進行商業開發,也可以轉讓給其他單位和個人進行開發,但是收益并不明顯。”榮朝和告訴本刊記者。

而對于如何緩解其利息負擔過重等問題,中央政府有過多處表態。

“33號文”中的表述為,“考慮到鐵路運輸公益性因素,中央財政將在2013年和明后兩年對中國鐵路總公司實行過渡性補貼”;

2013年12月30日,國家審計署將鐵總發行政府支持債券或以鐵路建設基金提供擔保等方式形成的債務,定義為“政府可能承擔一定救助責任的債務”;

2014年2月,財政部和國家稅務總局發布通知稱:“對企業持有2014年和2015年發行的中國鐵路建設債券取得的利息收入,減半征收企業所得稅”。

然而,對另一主要出資方地方政府來說,只能靠自己的力量償債。

在趙堅看來,“高鐵作為客運專線主要收入來源是賣票,能否盈利的關鍵點在于沿線城市人口密度、經濟發達程度所帶來的客流量。在具備一定經濟條件、旅客時間價值更高的地方更適合修建高鐵,但是中國高鐵除了幾條東部沿海線路的盈利,我們更應該關注其他中西部線路的巨虧。”

實際上,高鐵帶給地方最直接的經營收入還是高鐵概念的地產開發。

2009年底武廣高鐵正式運營,而長沙市此前就已打出武廣新城的概念招商引資,依托的就是長沙南站的高鐵優勢。

作為徐蘭高鐵和京廣-深港高鐵交匯處,鄭州東站在尚未正式啟用之前,2010年商業用地成交量即大幅增長,是2009年成交量的兩倍,隨后又帶動了住宅市場快速發展。

據不完全統計,全國將要及已經開始規劃、建設的高鐵新城新區數量近百。

“高鐵站多在市郊,商業、生活及交通配套都需一段時間完善,且房地產市場時有波動,這能否填補高鐵動輒上百億元的投資,還很難說。”一位不愿透露姓名的專家告訴《瞭望東方周刊》。

一些堅定的高鐵支持者們則認為,高鐵會帶來更多的“隱性”效益:高鐵建成后對沿線商貿、旅游、文化市場有顯著帶動;武廣、京滬等高鐵對于環渤海、長三角、珠三角、長株潭等幾個經濟圈人流、物流、資金流的緊密交匯;中西部線路的建成對于沿海地區產業轉移,對當地的扶貧作用。

但是,至于高鐵對整個城市經濟發展的帶動作用會在多長時間內、多大程度地顯現,則是很難算清楚的一筆賬。