從本生故事雕刻試析云岡第7、8雙窟的營建

高海燕

(中山大學社會學與人類學學院,廣東 廣州 510000)

從本生故事雕刻試析云岡第7、8雙窟的營建

高海燕

(中山大學社會學與人類學學院,廣東 廣州 510000)

佛教本生故事題材種類繁多,每類故事都有各自的特點和所要突出的佛教義理,云岡第7、8窟為一組雙窟,是云岡第二期最早開鑿的洞窟,本生故事是第7窟重要的雕刻題材,今能辨識的本生故事大體以“舍身”和“孝親”兩類題材為主,分別以“舍身飼虎本生”和“睒子本生”為代表,它們的出現并不是隨意的拼湊和組合,而是有著深層的歷史、宗教原因,且它們與洞窟里的其它佛教內容往往互相印證,形成一個系統的整體。

云岡雙窟;本生;舍身飼虎;睒子

本生故事記述佛及弟子們在過去往生中的事,特別是指釋迦牟尼佛于過去無數劫以來修種種菩薩行的事跡。云岡石窟目前尚存佛教故事雕刻畫面220余幅,可考名者198幅,其中本生故事有月光王施頭、曇摩紺聞偈焚身、慕魄太子本生、舍身飼虎、睒子本生和儒童本生幾種,前5種都存于第7窟內,月光王施頭、曇摩紺聞偈焚身和舍身飼虎本生(又稱薩埵太子本生)強烈地傳達著佛教的“布施”精神,其中又以舍身飼虎本生雕刻位置較為特殊,睒子本生是佛教義理和中國傳統儒家文化相結合的產物,鮮明反映了“孝親”、“忠君”以及“仁愛”的思想。可以說第7窟是以本生故事雕刻為主,而其主旨即是反映“舍身”和“孝親”兩大理念。云岡石窟的開鑿是皇家行為,與北魏皇室有著千絲萬縷的聯系,以往學人在研究第7、8雙窟時,對其窟內佛教故事雕刻的用意往往有所忽略。佛教洞窟的研究須以窟內的圖像為基礎,而任何圖像都不能脫離特定的時代和歷史。本文擬以第7窟中的本生故事雕刻為切入點,以“舍身飼虎本生”和“睒子本生”為中心,試析第7、8雙窟的開鑿年代和目的。

一、云岡第7、8窟中的本生故事雕刻及主要內容

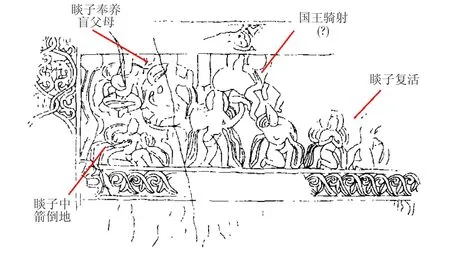

圖1

云岡第7、8窟為一組雙窟,分前、后室,第7窟前室東壁分層分欄浮雕多幅本生故事,但風化剝落嚴重,今能辨識者有睒子本生、月光王施頭本生、曇摩紺聞偈焚身本生和慕魄太子本生等內容。睒子本生為單幅式畫面(圖1),圖像右側上方雕盲父母坐于草廬之中,旁邊立一人物,有頭光,應表現睒子深山供養雙親,其上部有一人形模糊難辨,推測為國王騎馬誤射睒子,盲父母下方,睒子中箭倒地,右手捂住胸口。畫面左側風化嚴重,僅見三人面南胡跪,中間一人似有頭光,排除國王向盲父母懺悔謝罪,應為睒子復活情節。月光王施頭本生畫面可分為上下兩部分,上層一大象,象鼻垂地,象背上人物雕刻風化不清,該人物身后有一侍者,僅存頭部;下層幾乎是與大象四足相接處有一舟形盤狀物,內盛五顆人頭,舟形托盤下方一角,一人躬腰垂首,長發纏系于一豎直的立桿上,立桿上端內容無存,不知是否為樹。[1](P93)曇摩紺聞偈焚身本生雕刻中,一盝頂樓閣式宮殿前,一人左手上舉,右手叉腰,身邊二立像,迎面有一簇高挑的火焰,其余風化不明。[1](P95)慕魄太子本生雕刻可見一樓閣式建筑前,設門及圍欄,門半開,院內一人仰躺于一木板上,下有三人托扛,上方一人張臂。門外階上一人盤坐,一人作奔跑狀,二者之間另有一立像,左腿微曲。[1](P96)

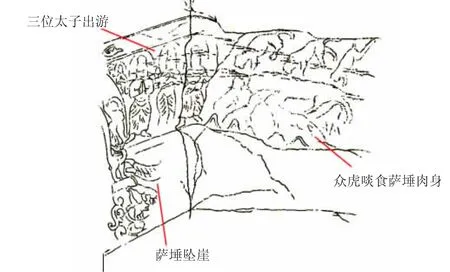

第7窟后室北壁(正壁)下層拱形龕(內塑二佛并坐像)拱楣外兩側雕有一幅舍身飼虎本生,風化較嚴重,對稱布局:西壁有三人面北而立,應是三位太子的形象,第一位右手持蓮花,左手泐蝕,第二位手部風化不明,第三位雙手合十。三位人物的下方有一人形,僅存雙腿,其下方又可見數只虎形動物,推測應為薩埵墜崖的情節。折入北壁的部分隱約可見山巒和大小7只老虎,似有一人物橫陳虎群中,應表現虎食薩埵肉身的場面(圖2)。東壁有二人面北而立,僅存膝部,與西壁三太子遙相對應,概表現薩埵舍身后二兄悲號悶絕,轉向北壁依稀可見山間有一宮殿形建筑,可能與三王子出游和起塔供養有關。根據浮雕內容結合相關載有舍身飼虎的經典,該本生故事應依據《金光明經·舍身品》完成。

圖2

第7、8窟前室均無頂,第7窟東壁和第8窟西壁對稱,兩個壁面均雕刻佛經故事,第8窟前室西壁殘留兩處故事浮雕,因風化嚴重內容不明,根據趙昆雨先生的分析,從整個壁面看上去,這里當初也應具有如同第7窟東壁那樣的浮雕故事,兩相呼應,此亦雙窟之常法,唯不知其為本生故事還是本行故事,按第8窟主室北壁殘存佛本行故事雕刻,該窟當以本行故事表現為意趣。[1](P10)第7窟西壁和第8窟東壁共用一墻,滿壁雕千佛像。雙窟后室為平面長方形,北壁都分上下二層,第7窟上龕中央為交腳彌勒菩薩,兩側為倚坐佛,再其側為思惟菩薩,下層為二佛并坐(圖3、圖4);第8窟上龕正中為倚坐佛像,兩側依次雕交腳彌勒菩薩和思惟菩薩,下層為坐佛龕像,上下龕之間的兩角空隙處雕有佛教故事。兩窟東西兩壁均塑兩列四層坐佛龕像,多為表現佛傳故事,第7窟南壁有維摩、文殊龕像及交腳彌勒和供養天人等。兩窟運用大量壁面雕刻釋迦牟尼生前事跡以及佛傳故事,意在突出釋迦的修行過程和生平經歷。

圖3

圖4

二、本生故事雕刻與相關歷史背景

云岡雙窟是北魏太和時期孝文帝、馮太后共同執政這一格局的反映。根據宿白先生的觀點,第7、8窟是云岡第二期石窟中最早的一組,大約完成在孝文帝初期,為孝文帝所開,[2]這一判斷已在國內學界基本達成共識。筆者據第7窟內的佛教故事進一步推測,該窟很可能與紀念獻文帝有關。

獻文帝于和平六年(466年)即皇帝位,皇興五年(471年)禪位于年僅5歲的孝文帝。關于獻文帝禪位的原因史書記載不一,或云:“帝雅薄時務,常有遺世之心”,[3](P131)或曰:“上迫于太后,傳位太子”,[3](P2412)無論是道家無為思想的表現,還是身體健康問題,[4]來自于馮太后的壓力都應對獻文帝禪位造成影響。獻文帝即位之初,馮太后臨朝聽政一年多,雖然孝文帝出生,“是后罷令,不聽政事”,[3](P328)但一股政治力量的完全消失絕非朝夕之事,從之后孝文時期的政局可以想見,聰穎志高的馮太后并不會在此時完全放棄權柄,至少對朝政多有干涉。皇帝是處在風口浪尖的人物、各種矛盾的焦點,在明爭暗斗的宮廷皇室,隱退幕后做“太上皇”應更加有利于保全自身和年幼的孝文,與馮太后分庭抗禮。最初獻文欲禪位于叔父拓跋子推,顯然有以一位年長之君來鉗制馮太后之意,但最后在眾臣固諫之下改變主意,讓位給兒子。獻文帝雖為“太上皇,明不統天下”,[3](P132)但仍“國之大事咸以聞”,[3](P132)一方面幫助年幼的孝文帝處理朝政,另一方面防止大權旁落以馮太后為代表的外戚手中,帝后之間的矛盾也在這種背景下愈演愈烈。延興五年(475年)十月,“太上皇帝大閱于(平城)北郊”,[3](P142)這顯然是對馮太后的一種示威。承明元年(476年),獻文帝“崩于永安殿”,[3](P132)年23歲。獻文帝之死,《魏書》、《北史》、《資治通鑒》等相關記載皆言與馮太后有關,張金龍先生經分析進一步指出,延興末年,統治集團內部擁護獻文帝的力量在不斷削弱,相反馮太后親信集團的力量卻在不斷加強,在這種政治背景下,馮太后乘機毒死獻文帝,重新控制了北魏王朝的最高統治權。[5](P362)想必這一事件的輿論影響很大,獻文帝被害時孝文雖然年幼,但之后定無法隱瞞,孝文對父親的死因應心知肚明。

據《魏書·高祖紀》載,獻文對其子“尤愛異之”,而孝文帝“幼年有至性,年四歲,顯祖曾患癰,帝親自吮膿。五歲受禪,悲泣不能自勝。顯祖問帝,帝曰:‘代親之感,內切于心。’顯祖甚嘆異之”,[3](P186)父子二人感情非常深厚。“承明元年八月,高祖于永寧寺,設太法供,度良家男女為僧尼者百有余人,帝為剃發,施以僧服,令修道戒,資福于顯祖。”[3](P3039)可見獻文帝剛去世,孝文就設供追念父親,后來為其開窟造像也應是情理之中。馮太后猜忍多疑,聰穎過人,權力欲極強。為更加穩妥地行使權力,保全自己和兒子,獻文帝策略性禪位,但最后還是在與后黨的斗爭中落敗,與“舍身”理念何其相似。月光王施頭本生、曇摩紺聞偈焚身本生與舍身飼虎本生均表達這一思想,和睒子本生同時被雕于第7窟,正是孝文帝對父親“舍身”行為的緬懷和孝親之情的體現。

事實上對孝文而言,來自太上皇和馮太后兩方面的影響始終都在發生作用。在睒子本生故事中,睒子被國王誤射將死,但不怨不恨,只求國王代替照顧父母,似乎孝文帝借此在傳達對馮太后所作所為的一種釋懷,因為從之后的史料記載來看,馮太后臨朝聽政時,孝文帝表現得十分謹慎恭順。為了突出獻文帝“舍身”而又不至過于顯目,招來非議,舍身飼虎本生浮雕的位置也更為特殊:現存漢傳佛教藝術中的舍身飼虎本生圖像,只有兩處位置在佛龕外側,分別是云岡第7窟與第35窟,這一安排固然有洞窟整體設計的考量,但仍應就其他方面引起注意。第35窟屬云岡第三期洞窟,在此暫不討論。云岡石窟造像一開始就體現帝王“即是當今如來”[3](P3031)、“令如帝身”[3](P3036)的人神合一觀念,第7、8雙窟后室正壁上層龕內均為未來將繼任佛祖的彌勒菩薩,第7窟后室正壁下層龕內為二佛并坐像,而第8窟后室正壁下層龕內則是釋迦佛,這些都是云岡石窟中的常見題材,但此組雙窟中的正壁主像分別以“過去多寶佛+現在釋迦佛+未來彌勒”和“現在釋迦佛+未來彌勒”的對應形式出現,更似暗示獻文、孝文二父子和馮太后的對峙。將舍身飼虎本生雕于二佛并坐龕楣外兩側,即有獻文“舍身”為保全自己和兒子的寓意。第7、8窟造像既有漢文化傳統的影響,又突出體現了鮮卑族固有的文化因素,而緊隨其后開鑿的洞窟中,鮮卑文化的韻味有所淡化,[6](P196)后者固然與孝文帝推行一系列漢化改革政策是相符的。再觀第7、8窟鮮卑因素形成的原因,除了多元文化的滲透、開鑿石窟的粉本影響,也有統治者的政治需要。馮太后本籍長樂信都,其地俗尚儒學,她聽政時期大力倡導漢化,可算是北魏初期漢文化的代表,從第7、8窟中較為突出的鮮卑因素中亦可感受到,這一特殊歷史時期,拓跋鮮卑族皇室和以漢族馮太后為代表的外戚集團之間復雜又微妙的關系。此外還應注意,慕魄太子本生在云岡僅見于第7窟,故事中的太子聾啞癡呆,“正欲舍世緣,安身避惱,濟神離苦耳,今反當為誑詐所危。”[7](P408)因為知道自己的宿命因“口業”所造,索性閉口不語,裝聾作啞,這或影射孝文帝對于險象環生的宮廷紛爭有意保持回避和沉默。該故事還出現了國王禪位情節,不同之處在于故事中太子拒絕了王位,出家修成佛道。筆者認為本生故事中的內容與現實相較,恐不僅僅是巧合。

宿白先生曾指出,“云岡第二期窟室開鑿時間,應在公元471年至公元494年之間或稍后”。按前文所述,獻文帝于471年禪位,但并沒有放棄軍國政治大權,且當時孝文帝尚年幼,政局其實處在獻文帝和馮太后的明爭暗斗之中,直至476年獻文帝暴崩,在這期間孝文帝主持修造洞窟以表達對其父的感情是不大可能的。《魏書》中明確記載孝文帝初期5次行幸武州山(云岡石窟),第1次在延興五年(475年)五月,“此時孝文不過8歲大小,這年也是其父獻文太上皇帝生前最后一年,獻文尚掌握朝政。因此,孝文帝這次‘幸武州山’的活動禮儀性質更大一些,也談不上馮太后參與石窟建設的可能。”[8]獻文帝去世后,孝文帝于太和元年(477年)、太和四年(480年)、太和六年(482年)和太和七年(483年)4次行幸云岡石窟,第一次是為祈雨,后3次時間間隔都較短,可見云岡造窟工程正如火如荼。太和五年(481年),孝文帝行幸方山時立碑“銘太皇太后終制于金冊”,[3](P150)即宣布馮太后結束稱制,還政于孝文,雖然這只是表面現象,并不代表她真正退出政治舞臺,但其實為孝文開始參與執政提供了條件,這年孝文帝15歲,開窟造像并將對父親的追念融入其中已成為可能,太和四年行幸武州山時,很有可能第7、8窟工程已開始進行。第9、10雙窟在第二期中略晚于第7、8窟,大致可以推定是孝文帝初期寵閹鉗耳慶時于“太和八年(484年)建,十三年(489年)年畢”工的石窟。[2]綜上所述,云岡第7、8雙窟的始鑿年代可進一步推斷在公元480年前后,同之后的雙窟一樣,代表孝文帝、馮太后“二圣”,但在第7窟中,揉進了對獻文帝的追思。

三、本生故事雕刻與洞窟其它佛教內容的關系

云岡雙窟與其他單體窟室相比,在表現佛教思想上有著特定的體現方式:洞窟中的內容與洞窟外壁的中心標志聯系緊密,據此分析,7、8雙窟意在展現釋迦修行的過程,[9]結合上文所述,這一過程或隱喻獻文帝傳奇的一生。細考第7窟內現存的佛教題材,除表達“施舍”和“忠君孝親”理念的本生故事雕刻外,主要有三世佛、釋迦多寶、千佛和維摩文殊造像,這些內容所體現的思想和本生故事之間有著一定的聯系和共通之處。

(一)三世延續、佛境永恒 將交腳彌勒和釋迦多寶二佛上下組合在一起,是三世佛的一種表現形式,這一布局清晰地顯示了過去、現在、未來的佛陀傳承體系。佛教認同生死輪回,主張身生身滅,永無止境,多寶佛、釋迦佛、彌勒造像合理排列,象征三世延續,暗示佛境的永恒不滅,前室東壁和佛龕兩側的本生故事再次突出佛于過去無數劫修行菩薩道,慈悲舍命,肉身雖滅,但得成正果,其法身永存不壞。

(二)法華思想的體現 第7窟中的彌勒、二佛并坐和千佛都是《法華經》中的重要內容,李靜杰先生曾指出,“北魏至東魏、西魏時期的佛教圖像,基本受法華經思想支配。”[10]同時“本生、因緣、佛傳圖像多被借用,以表述法華經方便說法的意圖。”[10]以云岡石窟為代表的北魏皇家石窟寺,鮮明地反映著以《法華經》為主流的信仰。《妙法蓮華經》卷四《提婆達多品》云:“爾時佛告諸菩薩及天人四眾:‘吾于過去無量劫中求法華經無有懈惓。……為欲滿足六波羅蜜,勤行布施,心無悋惜。象、馬、七珍、國、城、妻、子、奴婢、仆從,頭目、髓腦、身肉、手足,不惜軀命。……’時有仙人來白王言:‘我有大乘,名妙法華經,若不違我,當為宣說。’王聞仙言,歡喜踴躍,即隨仙人供給所須。采果汲水,拾薪設食,乃至以身而為床座,身心無惓,于時奉事。經于千歲,為于法故,精勤給侍,令無所乏。”[11](P34)法華經在此強調布施的重要性,其中包括施舍身肉,這與舍身飼虎等本生故事的主旨是一致的。在《妙法蓮華經》卷7《妙音菩薩品》中,妙音菩薩問候釋迦并求見多寶佛時提出了一系列所關心的問題,其中就有:“無不孝父母、不敬沙門、邪見、不善心、不攝五情不?”[11](P55)可見法華經中也包含引導信眾孝敬父母的用意。此外,吉藏撰《法華玄論》卷2引北涼高僧道朗話云:“多寶塔現,明法身常存。”[12](P376)即多寶塔象征法身,法身是永存不滅的,而“佛本生造像應該屬于法身觀范疇”,[13](P30)釋迦于前世修行中雖屢次奉獻肉身(即生身),但法身常在并因此證得佛果,以多寶塔為象征的法華經在此彰顯了與本生的呼應。

(三)禪觀思想的體現 北朝佛教重視禪修,云岡石窟造像處處體現禪觀思想。從廣義來看,修禪主要包括兩個方面,一為觀佛,二為不凈觀,與觀佛的美妙相反,認為肉身是粗鄙的、污染的,是執障和修禪入定的質礙,應當將其翦滅、舍棄。第7窟中的主要雕刻內容均是禪觀對象,以“舍身飼虎”為代表的本生故事中,施舍肉身的各個部分乃至生命,既拯救了苦海眾生,又完成了精神上的升華,作為一種轉識成智的標志,被雕刻在洞窟內。北朝時期非常流行的禪觀經典《佛說觀佛三昧海經》卷7《觀四威儀品》中提到了諸多本生故事,其中包括“投身餓虎處,以頭布施處”等,[14](P681)說明刻畫這一類本生故事,目的之一即是作為修禪觀像時的對象物。

(四)維摩詰思想的體現 魏晉南北朝以迄隋唐,維摩詰思想廣為流行,維摩文殊造像頻繁出現在云岡石窟中,包括第7窟南壁。《維摩詰所說經·佛道品》中,文殊師利問維摩詰怎樣才能通達佛道,維摩詰道:“行于非道,是為通達佛道。”[15](P594)具體而言,菩薩應克服所處境地的各種污穢險惡、惱瞋愚癡、慳貪恚亂,其中包括“舍內外所有,不惜身命”。[15](P549)在《維摩詰所說經·佛國品》中,寶積菩薩請釋迦牟尼說諸菩薩凈土之行,佛祖言六波羅蜜之法(布施、持戒、忍辱、精進、禪定和智慧),即菩薩凈土,其中布施的內容包括身體,甚至生命。可見,在維摩詰思想中,舍身是行菩薩行的重要一環。文殊與維摩詰之間的互問互答是維摩詰經中最精彩的環節之一,文殊問維摩詰之疾“何所因起?其生久如?當云何滅?”維摩詰答曰:“從癡有愛,則我病生;以一切眾生病,是故我病;若一切眾生病滅,則我病滅。所以者何?菩薩為眾生故入生死,有生死則有病;若眾生得離病者,則菩薩無復病。譬如長者,唯有一子,其子得病,父母亦病。若子病愈,父母亦愈。菩薩如是,于諸眾生,愛之若子;眾生病則菩薩病,眾生病愈,菩薩亦愈。又言是疾,何所因起?菩薩病者,以大悲起。”[15](P544)這里將菩薩的“自覺覺他”行為比作父母對孩子的無私奉獻。不少載有舍身飼虎和睒子本生故事的經典在敘述薩埵、睒子死后,都突出描述了父母抱著兒子的尸體哀號悶絕,睒子的盲父母甚至情愿“身代子死”。[16](P443)在維摩詰經與該兩種本生故事之間,其實存在著佛菩薩對眾生大慈大悲和父母子女孝親憐愛的潛移默化。

四、余論

現存云岡第7窟中的本生故事雕刻以“施舍”和“孝親”類為主,除作為常規性的洞窟內容組成部分之外,應有其特殊的用意,結合史實可進一步分析第7、8雙窟的開鑿年代和目的。同時這些本生故事并不是孤立的存在,其與同窟內相關題材有一定聯系,在佛教內涵的表達上具有共通之處。

需要指出的是,筆者將第7、8雙窟的開鑿年代比定在公元480年前后,按照宿白先生的分期,云岡第一期洞窟也就是曇曜五窟工程的開鑿年代為公元460-471年,那么在第二期最早營造的第7、8窟之前,也就是公元472-479年之間,云岡的情況又是如何呢?現有史料鮮有記載,筆者推測,這段時間應是云岡石窟第一、二期之間的過渡時期,獻文帝于此時有造窟行為,但總體來說,“云岡工程稀少”。[17]第7、8雙窟無論從窟形構造、窟內題材、風格特征等方面都與曇曜五窟迥異,這種轉變應不會在短期之內實現。《大金西京武州山重修大石窟寺碑》引《云中圖》云:“獻文天安元年革興造石窟寺,然未知有何所據”,[4]說明獻文帝在云岡是有造窟工程的,但并不是重點所在,當時“獻文帝興建佛寺地點的選擇,似已轉移到平城和北苑”,[17]后者也就是位于大同市西北小石子村的鹿野苑石窟,文獻明確記載獻文帝在禪位之后,也就是公元471年“建鹿野佛圖于苑中之西山”。[3](P3038)另據員小中先生分析,獻文帝在云岡的造窟工程“就是5、6、7、8窟上方平臺和6-11窟”,[4]若此說成立,7、8雙窟開鑿在獻文帝修造工程的附近,除表征孝文帝和馮太后這“二圣”外,也或與紀念獻文帝有關。

[1]趙昆雨.云岡石窟佛教故事雕刻藝術[M].南京:鳳凰出版傳媒集團,2010.

[2]宿 白.云岡石窟分期試論[J].考古學報,1978(01):27-28.

[3]魏 收.魏書[M].北京:中華書局,1974.

[4]員小中.獻文帝與云岡石窟[J].絲綢之路,2009(08):23-24.

[5]張金龍.北魏政治史(5)[M].蘭州:甘肅教育出版社,2008.

[6]李雪芹.試論云岡第7、8窟雕刻中的鮮卑因素[A].2005年云岡國際學術研討會論文集(研究卷)[C].北京:文物出版社,2006.

[7]安世高譯.佛說太子慕魄經[A].大正新修大藏經(第3冊)[C].臺北:新文豐出版公司,1983.

[8]員小中.云岡石窟的皇家特性[J].山西大同大學學報(社會科學版),2012(05):40.

[9]王 恒.云岡雙窟研究[J].敦煌研究,2003(04):14-15.

[10]李靜杰.北朝隋代佛教圖像反映的經典思想[J].藝術考古,2008(02):97.

[11]鳩摩羅什譯.妙法蓮華經[A].大正新修大藏經(第9冊)[C].臺北:新文豐出版公司,1983.

[12]吉藏.法華玄論[M].大正新修大藏經(第34冊)[C].臺北:新文豐出版公司,1983.

[13]賀世哲.敦煌圖像研究(十六國北朝卷)[M].蘭州:甘肅教育出版社,2006.

[14]佛陀跋陀羅譯.佛說觀佛三昧海經[A].大正新修大藏經(第15冊)[C].臺北:新文豐出版公司,1983.

[15]鳩摩羅什譯.維摩詰所說經[A].大正新修大藏經(第14冊)[C].臺北:新文豐出版公司,1983.

[16]圣堅譯.佛說睒子經[A].大正新修大藏經(第3冊)[C].臺北:新文豐出版公司,1983.

[17]宿 白.《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的發現與研究——與日本長廣敏雄教授討論有關云岡石窟的某些問題[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1982(02):45.

The Analysis of No.7&8 Double Cave of the Yungang Grottoes from Jātaka Stories Carving

GAO Hai-yan

(School of Sociology and Anthropology,Sun Yat-Sen University,Guangzhou Guangdong,510000)

There exist a great variety of The Buddhist Jātaka stories,each story has its own characteristics and Buddhist theory need to highlight,No.7&8 cave at the Yungang Grottoes is a double cave which were built earliest at the second period,the main contents in No.7 cave are Jātaka stories carving,we can identify the stories in general“almsgiving”and“ filial piety”in two subjects,which represented by“the Jātaka of Prince Mahasattva”and“the Jātaka of yāmaka”,the appearance is not scrape together optionally,but there are deep-seated historical and religious reasons,in addition,these illustrations and other Buddhist content in the same caves often confirm each other,they are scientific entirety.this paper will analyse these phenomena.

Yungang double Grottoes;Jātaka;the Jātaka of Prince Mahasattva;the Jātaka of yāmaka

K879.22

A

2016-05-30

中央高校基本科研業務費專項資金項目“‘舍身’與‘孝道’——中國漢傳佛教‘舍身飼虎本生’和‘睒子本生’圖像研究”(14LZUJBWYJ106)

高海燕(1980-),女,甘肅蘭州人,博士,助理研究員,研究方向:佛教考古及石窟藝術。

1674-0882(2016)04-0034-06

〔責任編輯 馬志強〕