論微課的應用現狀及可持續發展維度

王小美+薛芳

摘 要:微課是在線學習或移動學習中的一項重要資源,也是信息技術發展的產物。文章首先歸納了微課的概念特征,微課的發展和應用現狀,發現目前微課的應用程度不高,其發展更多的是停留在為參加競賽而開發微課的階段。接著分析了微課應用的制約因素,并根據可持續競爭優勢理論提出微課應用可持續發展的三個維度模塊,即可持續發展的基礎平臺模塊、動力模塊和路徑模塊。

關鍵詞:微課;應用;可持續優勢理論

中圖分類號:G434 文獻標志碼:A 文章編號:1673-8454(2016)14-0010-03

一、微課的概念及優勢

縱覽國內外學者五十多年的微課相關文獻資料,本文發現目前微課并沒有統一的定義,但究其實質不外乎這樣幾個要素:第一,微課以視頻為主要載體,輔以多媒體課件、教學設計、反思、拓展練習、教學反饋等。這種可視化動態化的知識呈現形式,在一定程度上能夠提高學習的關注度;第二,小型化,微課持續時長較短,一般為十分鐘左右,記錄教師圍繞某個重點或難點而開展的教與學活動,主題突出內容精練;第三,便利化,學習者可以結合自己需求,通過移動終端進行便利的、個性化的反復學習,教師也可借此進行教學觀摩和教學反思。

二、微課的發展及應用現狀

1.國外微課發展及應用現狀

從上世紀60年代初期Mini course、Micro lesson開始在國外萌芽,早期是美國阿依華大學附屬學校與美國斯坦福大學為了推動學校資源的建設,提高教師教學技能與學生的興趣,分別推出的微型課程;進入90年代,美國阿衣華大學發表文章“有機化學中一種60秒課程(A 60-second course in Organic Chemistry) ”,提出了60秒課程設計;90年代后期新加坡教育部實施微課研究項目,涉及多門課程領域,其主要目的是培訓教師構建微型課程;2004年,英國啟動教師電視網,資源積累達到35萬分鐘的微課視頻節目,每個視頻時長約15分鐘,該網站得到教師普遍認可;2008年,美國新墨西哥州圣胡安學院的高級教學設計師戴維·彭羅斯(David Penrose) 首創“微型講座”(Micro lecture)概念,主要是運用建構主義方法、以在線學習或移動學習為目的進行實際教學;以可汗學院為代表的基于大量微型網絡教學視頻的翻轉課堂進一步觸發了教師學者將微視頻用于課堂教學的可行性探討。以上可以看出,國外對微課在教育方面的研究越來越重視,也涌現出大規模開放的在線微型課程,有的課程針對老師,有的課程面向學生,也有的兼而有之。

2.國內微課發展及應用現狀

微課在國內的本土化研究始于20世紀80年代,起初對微課的研究主要集中于對微課概念、微課教學組織和設計的關注。進入21世紀,微課研究開始聚焦于課程開發、校本課程、學科應用和教學模式構建上。近幾年也建設了諸如“廣東名師網絡課堂”、“微課網”、“中國大學MOOC”等平臺,對教師教學設計研討提供了一定的資源,也滿足了部分學習者的求知需求,但同時我們也不能忽視客觀存在的問題,即目前國內出現的微課潮主要源于教育主管部門自上而下的推動,很多微課開發的初衷就是參賽獲獎,為職稱評審加分,缺乏系統性和可持續性,大賽落幕之后微課的應用幾乎陷入停滯。胡鐵生、周曉清在《高校微課建設的現狀分析與發展對策研究》一文中通過調查指出:“面對全國高校微課參賽作品,參賽教師普遍比較認可的是以下幾點:有利于同行交流借鑒,促進教師專業發展(86.34%);促進優質教學資源共建共享(79.32%);提高教師的課堂教學水平,展現教師風采(65.46%);提高教師的教育技術綜合應用能力(63.38%);提升教師的反思能力與研究水平(53.51%)。可以看出,以上幾點均是從教師的角度出發的,對于微課能提高學生的學習興趣和學習成績,只有 26.19%的教師表示贊同。”由此看來,微課資源主要還是在提高教師專業技能和水平方面發揮作用,而對微課的應用模式,以及怎樣通過微課推動教學模式改革、有效提高教學效益的關注遠遠不夠。

三、微課應用中的制約因素

1. 交互性缺失

目前制作微課的工具較多,比如錄屏軟件、PPT自帶功能錄制、使用ipad中的educreations、showme或是explaineverything等APP錄制,甚至使用手機也能夠輕松錄制微課,但從全國高校微課比賽的作品展示來看,這些微課都存在一個客觀問題,即微課視頻的展示屬于單向線性播放,教與學行為缺乏交互性。教師在視頻中無法感知學習者對教學內容的接受程度,導致教學雙方同步互動特質的丟失,即使為了配合教學設計,視頻中安排了教師和學生的問答,但這些均帶有明顯的預設性和人造痕跡,并不能代表面對視頻的學習者他們的真實學習效果。或者有些微課平臺設有“問答”板塊,一定程度上可以實現異步互動,但是缺乏對學習行為的跟蹤記錄與診斷分析。因此,微課交互性不足制約了其應用效果。

2.微課資源不系統且可編輯性不強

從目前所能學習的微課作品來看,它們確實覆蓋的學科范圍廣泛,大部分也是選擇了該領域某個重點或難點進行設計,但是這些作品之間的關聯度并不高,有調查顯示,63.19%的參賽教師認為目前大賽中存在的最大問題是微課資源太散,沒有形成專題化的微課程,形成某一學科的微型系列資源,這導致學習者尤其是社會學習者只能分享到零散的幾個知識點,而不能在該領域進行系統學習。同時在大多數微課的制作、上傳、共享及評價環節都相對固化,可編輯性不強,這對于知識更新較快的學科而言,意味著當知識有更新,原理、方法等有改革之后,以前制作的微課就會滯后甚至出現錯誤,面對這種情況要么刪除重新制作,但這種成本相對較高,要么增加微課資源的可編輯性,比如是否可以在視頻中修改楨,或者在微課平臺中增加修改模塊,將變化之處通過非常顯性的方式呈現給學習者。

3.教師信息化能力不夠

好的微課不僅僅是教師將知識點講授得好,而是要用信息化的手段進行教學設計,在微課視頻中融合各種表達方式,比如PPT、flash、音頻、字幕、畫中畫、現場教學插入、消噪等。但是目前能夠掌握這些信息化技術手段的一線教師比較缺乏,這會影響到微課系列化制作的規模和速度。

4.網絡環境區域性發展不均衡

我們可以合理地預見未來微課的應用并不僅是將其直接搬至課堂,更多的是將這種資源共享于社會學習者,作為在線學習、移動學習的重要資源,這就對網絡環境的可用性提出了要求。但是經濟發展區域性不均衡導致網絡環境的發展也顯現出區域性不均衡,比如東西部發展不平衡、城鄉發展不平衡。在我國無論是從經濟發展還是教育水平來講,東西部差別、城鄉差別都十分明顯。對于西部欠發達地區和相對封閉的農村學習者來說,網絡資源的缺乏,從客觀上直接制約了微課在這些地區的應用。

四、微課應用可持續發展的維度分析

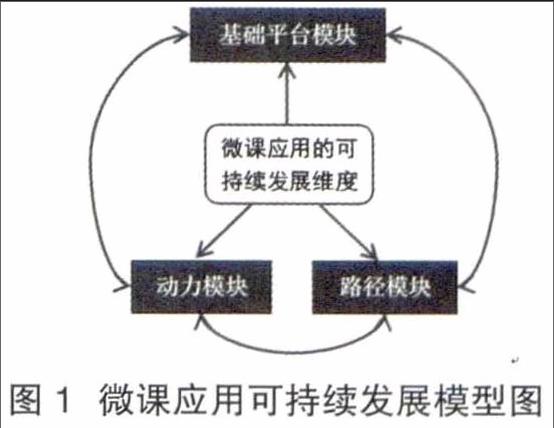

基于“可持續競爭優勢”理論,本文將微課的可持續發展維度劃分為三個模塊:一是微課應用可持續發展基礎平臺模塊,這一模塊由環境基礎、資源基礎和制度基礎構成;二是微課應用可持續發展的動力模塊;三是微課應用可持續發展的路徑模塊。見圖1:

1.微課應用可持續發展基礎平臺模塊

(1)環境基礎。這里主要指微課應用的必要環境,包括網絡環境和微課平臺的完善。這是一個信息技術高速發展的時代,加快推進網絡資源區域均衡化帶動教育區域均衡化,是大家的共同愿景,同樣也是政府、學校和企業共同的社會責任,需要從頂層規劃設計,逐步實現網絡環境均衡發展。環境基礎的另一方面則是健全的微課平臺,這是進行資源共建共享的有力保障。以全國高校微課比賽網站為例,該平臺提供了微課作品的上傳、觀看、投票、分享、評論和點播次數統計,具有一定的應用成果。但是,微課作品在目前的平臺上須以固定模式上傳,或線性播放,資源固化且封閉,因此平臺應該增加微課編輯功能,允許作者及其他用戶對微課資源進行編輯和補充,如上傳者根據需要,上傳與微課有關的補充資源,包括解釋性的文本、知識更新說明等,并將這種更新動態實時反映,實現微課資源的動態演化。此外現有微課平臺雖然設有評論模塊,構建了資源質量的用戶自決機制,但是從評論的數量和質量來看并不樂觀,這種學習者和作者的互動較為籠統和形式化。這需要對微課作品評價機制進一步深化。比如可以借鑒其他論壇或社交工具的做法,營造“學習圈”,形成虛擬學習社區,通過積分、資源互換、引入專業志愿者等形式引導學習者開展高質量的互動和交流,并對有價值的觀點進行整理與提煉,形成學習簡報,作為微課的補充資源提供給所有學習者。

(2)資源基礎。首先每一個微課作品所展示的資源必須完整,除了微視頻以外,還要重視輔助資源的建設,包括教學設計、教學課件、拓展練習、教學反思、補充說明、知識更新等,有效地拓展和延伸知識點,使學習者獲得較全面的認知。第二,需要加強學習者與微課資源本身的互動。目前可以做到的是,學習者可以按需自主選擇播放節點,形成個性化的學習路徑;但我們還需要做的是通過技術手段在現有微課的關鍵節點之間插入互動性測試,實時獲取學習效果反饋,增加交互性,然后再系統地根據測試結果推薦最優學習路徑,并提供學習建議。第三,將微課資源進行整合、開發,使之課程化、系列化。可以由政府部門主導,將系列微課程以項目的形式招標,統一基本建設標準,給予一定財政支持,在專業領域具備強大實力和信息化建設經驗的學校和團隊申請建設項目,將系列微課資源的積累做成一項工程,提高我國微課資源的規模和質量。

(3)制度基礎。第一,教育行政部門可以延續目前比較熱的省級國家級微課比賽,使比賽形成一種常態化的競爭制度,鼓勵團隊建設,并配套一定的資金支持政策;同時行政管理部門應該促進微課資源的傳播,最大可能地實現免費共享,讓微課的應用效益最大化。第二,《中國高校微課報告》指出:“未來,開放的微課也許會成為大學的另外一張名片,甚至為大學贏得更好的生源和社會評價,從而產生更為廣泛、深遠的傳播力與影響力”,因此學校應該重視微課的建設,充分認識到微課資源的優勢,將微課資源建設納入學校規劃,組織微課相關培訓,配合教育行政部門組織好微課比賽,并形成合適的激勵機制。

2.微課應用可持續發展動力模塊

當微課應用的可持續發展具備了基礎平臺之后,需要通過不斷躍遷才能獲得持續的發展動力。主要體現在以下幾個方面:首先微課制作者或制作團隊需要通過持續不斷的學習,深化教學改革理念,豐富教學設計能力、提高信息技術操作和應用能力,最終打造教育信息化的專業師資隊伍,提高微課制作的質量,并將微課資源應用于教育領域。第二,微課的學習者也要認識到移動學習、在線學習的重要趨勢,提高信息化素養,利用業余碎片化時間積極選擇優質的微課資源進行學習,并將這種移動學習、在線學習培養成一種終身習慣。

3.微課應用可持續發展路徑模塊

微課應用的可持續發展有了動力因素的激發會取得一定的發展,為了使微課的應用不偏離方向必須沿著合理的路徑發展,這一路徑就是持續創新。創新是人類社會進步的源泉,本文所講的持續創新除了指微課制作技術上的創新,微課平臺管理的創新(如將微課平臺與app開發結合)之外,更重要的是微課呈現形式的創新(比如從視頻為主轉變為類似于“第二人生”的游戲模式),以及微課應用模式的創新等。微課要與大數據、云等信息技術和將來可能出現的新技術充分融合,既要能夠具備一定的柔性,根據社會需求不斷更新資源,又要能夠實現多方共贏,學校、教師、學習者、政府、社會各主體都成為受益方。

五、結束語

微課是信息時代的產物,信息技術的飛速發展必將帶來傳統課堂教學的變革,微課資源的應用是非常有價值的研究課題。可持續競爭優勢理論有其獨特的視角和分析框架,本文將該理論用于微課應用的可持續發展問題研究,提出了微課應用可持續發展的三個維度:基礎平臺模塊、動力模塊和路徑模塊,不過這一框架仍需進一步豐富和拓展。

參考文獻:

[1]胡鐵生,周曉清.高校微課建設的現狀分析與發展對策研究[J].現代教育技術,2014(2):5-13.

[2]王偉.微課資源應用現狀調查分析及策略研究[J]. 陜西廣播電視大學學報,2014(4):9-12.

[3]黃蘭.微課在初中課堂教學中應用的現狀分析與對策[D].浙江師范大學,2015.

[4]吳秉健.國外微課資源開發和應用案例剖析[J].中小學信息技術教育,2013(4):23-26.

[5]裴芳芳.高職院校校企合作可持續發展模型與策略研究——基于可持續競爭優勢理論[D].山東師范大學,2013.

[6]姜玉蓮.微課程研究與發展趨勢系統化分析[J].中國遠程教育,2013(12):64-73.

[7]全國高校微課教學比賽作品[DB/OL].http://weike.enetedu.com.

[8]Kee,T.P.The one minute Lecture[J].Education in Chemistry 32:100-101. (編輯:郭桂真)