波多黎各博物行

金文馳

加勒比群島如串串珍珠灑落在湛藍的加勒比海中,這里終年溫暖的熱帶氣候,加上島嶼間地理隔離效應顯著,孕育出眾多特有的動植物類群,加勒比群島也因此成為具有全球意義的生物多樣性熱點地區。在眾多島嶼中,有一座近乎長方形的小島——波多黎各。別看它面積僅及我國海南島的1/4,卻藏著許多世界級的自然奇珍:加勒比群島中罕見的原始熱帶林,全球最亮的穩定型熒光海……更不乏特有種和獨特的生物群落。波多黎各不僅自然殊勝,歷史遺跡也頗為卓絕:加勒比地區保存最完好的西班牙殖民城鎮、西半球最古老的天主教堂……波多黎各幾乎處處是昳麗、是奇絕、是燦然。

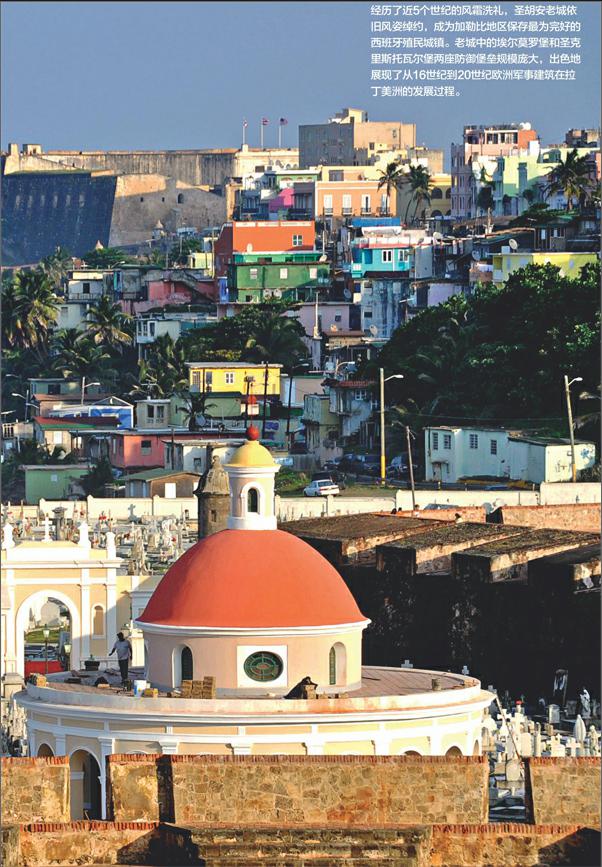

走入歷史:圣胡安老城

波多黎各首府圣胡安位于島的北岸,這里也是進出波多黎各的門戶。圣胡安車水馬龍,面積很大,活脫脫一座現代都市。不過向著半島的尖端走去,那三面環海的彈丸之地便是歷史悠久的圣胡安老城。

老城依山而建,大致呈南低北高之勢,東西向有6條街道,南北向則有7條。其保存完好的西班牙殖民時期的街區和眾多的歷史名勝吸引著四面八方的游客。椰風海韻中,能發現建于16世紀的圣何塞教堂、拉福爾塔萊薩宮、西半球最古老的天主教堂——圣胡安教堂,還有18世紀建立的克里斯托禮拜堂、20世紀初建立的波多黎各議會大廈等等。走在磚石鋪就的街道上,蔥郁的盆栽植物懸掛在卷花鐵柵陽臺上,色彩艷麗的小樓流溢出濃濃的加勒比風情。街心公園高大的榕樹下傳來吉他的弦聲,烘托出圣胡安老城的歷史氣息。

說到波多黎各和圣胡安的歷史,還得讓時光倒流到1493年11月19日。這一天,在加勒比的熏風中,哥倫布抵達了波多黎各,將其命名為“圣胡安包蒂斯塔”,意為“圣施洗約翰”,用來紀念為耶穌基督施行洗禮的圣施洗約翰。后來的西班牙殖民政府將其改名為“波多黎各”,意為“豐饒之港”。波多黎各的舊名并沒有湮滅在歷史中,人們將“圣胡安包蒂斯塔”縮寫為“圣胡安”,并作為波多黎各首府的名字。圣胡安誕生于1521年,是整個美洲現存的第二古老的歐洲人建立的城市。建城不久,它便成為西班牙船隊從歐洲抵達美洲后停靠的第一個港口。經歷了近5個世紀的風霜洗禮,圣胡安老城依舊風姿綽約,成為加勒比地區保存最為完好的西班牙殖民城鎮。老城中的埃爾莫羅堡和圣克里斯托瓦爾堡兩座防御堡壘規模龐大,出色地展現了從16世紀到20世紀歐洲軍事建筑在拉丁美洲的發展過程,已于1983年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

先說埃爾莫羅堡。16世紀,西班牙殖民者為了保衛圣胡安不受海盜騷擾,并鞏固自己在加勒比地區的殖民和貿易霸主地位,開始在圣胡安的最西面建立起一個小小的碉樓,用于瞭望和防御。在隨后近4個世紀的時間里,西班牙殖民者不斷擴建其防御系統,最初的小碉樓變成如今的龐然大物:從海平面的防護壘到最頂層的燈塔共6層,設有儲藏室、部隊宿舍、監獄、小教堂、迷宮般的隧道以及戰士發現敵情后使用的捷徑旋梯。整個城堡僅一扇大門,且周圍都有高墻把守,大有“一夫當關、萬夫莫開”之勢。由于埃爾莫羅堡位于突出的海角之巔,澎湃的海浪在此終年肆虐,夾著水沫的海風則貫穿于整個城堡。高聳的城墻上到處是海風海鹽侵蝕后留下的混黃色痕跡,歷史的滄桑油然而生。

位于老城東部的圣克里斯托瓦爾堡則依山而立,是西班牙殖民者在美洲建立的最大堡壘。和埃爾莫羅堡的海防功能不同,圣克里斯托瓦爾堡主要是為了防御東面的陸上入侵。該堡壘于1783年完工,頂部并列飄揚著美國國旗、波多黎各旗幟以及老西班牙軍旗,述說著它那不凡的身世和歷史的變遷。登臨而望,腳底下正是那依礁石而建、緊臨大海的瞭望塔,被當地人稱為魔鬼加里塔。穿行在城堡中的一條隧道中,四周昏黑一片,只在轉角的地方漏出些許燈光。忽然從隧道另一頭走來一支扛著步槍的隊伍,個個身著18世紀的軍服,仿佛讓人回到了殖民時期的戰火硝煙中,原來我們碰上了這一世界遺產地舉辦的“復古”活動。

高山濕極:熱帶苔蘚矮林

波多黎各和海南島幾乎位于同一緯度,兩者都地處東北信風帶,全年盛行偏東氣流。從首府圣胡安驅車,逆著東風而行,只需半個多鐘頭便可抵達云蓋這座大山的山腳。“云蓋”在當地土著語中意為“白色的土地”,自海拔175米到1076米的山頂都被熱帶森林覆蓋。這座大山位于島的東北部,從大西洋東來的暖濕氣流受它的阻礙不得不沿山勢爬升并冷凝,從而為云蓋帶來了極為豐沛的降水。早在1876年,西班牙國王阿方索十二世便將云蓋設為保留地保護起來,這里也因此成為西半球歷史最悠久的自然保護地之一。云蓋的森林生態系統保存完好,是加勒比群島中難得一見的原始林區,不僅極具新熱帶 (美洲熱帶地區)區系成分特色,同時也是眾多波多黎各特有種的家園。

如果說云蓋是一頂森林皇冠,從海拔760米到峰頂間生長的熱帶苔蘚矮林可能算是這頂皇冠上最璀璨的明珠。苔蘚矮林中常年降水量超過5000毫米,這一數字本身就讓人嘖嘖稱奇了,這還不包括植物通過枝葉直接從空氣中截留的水分——這一項相當于每年多出約350毫米的降水。這里的空氣濕度常年接近飽和,植物種類并不算太多,現有的記載是97種。不過大約有40%的植物都是波多黎各的特有種,至少有28種是這片森林的特有種。

我們的運氣似乎異常的好,天空竟然沒有飄雨,我們便悠然地向山頂攀登,路邊的山地棕漸漸不見了蹤影,取而代之的是片片枝椏密集的樹林。與其說它是樹林,還不如說是灌叢更恰當,因為在這里我們很少能見到超過8米高的植物。這便是著名的苔蘚矮林。這里的植物不僅低矮,而且枝干看起來也被某種力量束縛著,伸展得很不盡興。最讓我們驚嘆的莫過于樹干被密集生長的苔蘚包裹,以至于想看見樹干本身都成了一件難事。桫欏科植物在這片苔蘚矮林中也頗為常見,它們的老葉經久不落,順著莖干垂下,為這里增添了幾抹神秘和原始的色彩。

苔蘚矮林中當然不會少了附生植物的身影,最惹眼的要算鳳梨科麗穗鳳梨屬的大序麗穗鳳梨(Vriesea macrostachya)。這種鳳梨個頭不大,也不在花期,不過它紫紅色的葉片在陽光照耀下絕不遜于其花朵的艷麗。在我國算是室內高檔花卉的天南星科花燭屬(Anthurium)植物在這原產地本色出演,如雜草般附生在樹上。苔蘚和這些附生植物長在一起,形成厚厚的毯墊,其中含有大量的有機物,從樹上直鋪到地面。它們所附著的大樹能生出氣根,吸收這些毯墊里的養料,雙方互惠互利,共同繁榮。而林下除了一些蕨類和掉落的鳳梨科植物外,很少能見到其他植物。endprint

突然,一只翡翠色的小鳥在枝頭閃現,它的體型較小,大約只有10厘米,枝葉茂密難見其全貌。剛開始我們還以為是一只蜂鳥,后來才發現竟是波多黎各18個特有鳥種之一的波多黎各短尾鴗(Todus mexicanus)。別看它的種加詞義為“墨西哥的”,其實那是模式標本上誤標的產地。波多黎各短尾鴗的喉部和喙都為紅色,和翡翠色的身段搭配起來分外惹眼,喙扁而寬,適合捕食昆蟲。這種鳥喜歡在樹枝上抬頭四處搜尋藏在葉底的蟲子,無奈其動作輕快,加上光線昏暗,難以看得真切。

波多黎各短尾鴗隸屬佛法僧目短尾鴗科,人們在美國西北部的懷俄明州就發現了3000萬年前的短尾鴗科化石,不過這一科現在只含5個種,全部特產于加勒比地區的大安地列斯群島。有觀點認為,起初波多黎各所處的加勒比板塊還在太平洋東部,隨后其不斷東移,現在已經移到了大西洋西部。而南北美洲通過中美洲地峽相連后,動植物類群交流大增,由于競爭很多物種滅絕了,而一些在加勒比地區的成員由于與大陸隔絕而幸存下來,成為孑遺種,波多黎各短尾鴗可算是其中一個典型。

干熱低地:島嶼西南部

從海上東來的暖濕氣流給波多黎東北部山區帶來了極為豐沛的降水,但這股氣流到了島嶼西南部已是強弩之末,低海拔濱海地帶的氣候更是干熱突出。在這里很難找到一株大喬木,烈日當空,視野通透開敞。我們驅車來到了波多黎各最西南端的一處名為“紅角”的陸連島。顧名思義,陸連島就是和陸地通過沙壩或沙嘴相連的島嶼。紅角大致呈“丫”字形,那一豎便是連接陸地和島嶼的一條低矮沙壩,“丫”字上部則是石灰巖島嶼,一條沙壩還圍合出一灣咸水瀉湖。由于紅角是一處陸連島的突出范例,1980年便被列為美國國家自然地標。

島嶼頂部坐落著青灰色的紅角燈塔,這是波多黎各歷史上的第三座燈塔。從平緩的山坡向燈塔走去,隨著地勢升高,回頭北望,只見淺藍色的海灣,略帶紫色的瀉湖和湛藍色的加勒比海同時奔來眼底,層次之豐富、色彩之恣意真令人驚嘆。當年西班牙殖民者從土著塔伊諾人手中搶到這一區域后,利用這里干熱少雨、日照時間長和蒸發量大的特點,在這里設立鹽場,因此海水制鹽也成了殖民者在波多黎各最古老的行當。這不禁讓我聯想到我國海南島最大的鹽場:鶯歌海鹽場,這一鹽場也坐落于島嶼西南部,同樣得益于干熱的氣候條件。

和北面的緩坡不同,紅角燈塔的南邊是一陡峭的石灰巖壁,離海面約有30米高,氣象壯觀。從懸崖頂上可以俯瞰水天一色的加勒比海,腳下的海浪永無止境的撲打著珊瑚礁。其中一塊礁石尤其高大,宛如一座三角形的寶塔兀立在水中,讓人靠近不得。就在這塊礁石上,我們發現了鰹鳥科的褐鰹鳥(Sula leucogaster)!鰹鳥是典型的熱帶海鳥,在我國多分布于南海,大陸海岸則很少見到。我們看到的4只全為亞成體,腹部不像成鳥呈白色,而是淡褐色,由于距離較遠,不仔細看還真難與其褐色的頭頸部區分開來。它們的體色和礁石的顏色很相近,這對于還未成年的小鳥來說也算是保護色吧。這里的氣溫較島北部高,再加上熱帶的烈日暴曬,不一會兒我們就感到酷暑難耐。不過這些小家伙們似乎早就習慣了炎熱的氣候,站在驕陽下仍顯得分外愜意。褐鰹鳥也沒有固定的繁殖期,不過多在冬季出現一個繁殖高峰。由于多棲息在離岸的小島上,它們也不用提防其他動物,于是索性在地上筑巢,每窩產1-2枚白色的卵。如果兩枚卵都孵出雛鳥,較大的一只總會把體弱的一只趕出巢穴,任其死亡。令人驚訝的是,親鳥對這種“大義滅親”的行為極為放縱,不問不管,任由同根生的兄弟姊妹互相“殘殺”,想來是為了保證后代擁有較強的生存力。而產下兩枚卵也許是為了保險,即使一枚卵不能孵化也能完成繁殖。

在距紅角不遠處的瓜尼卡市南面,分布著一片加勒比地區保存最為完好的熱帶干林,此地已被列入聯合國人與生物圈保護區網絡,波多黎各一半的鳥種都可以在這里看到。由于氣候等原因的制約,熱帶干林的形成和發育都耗時頗長,但植株并不高大,主要呈灌木狀,因此易受人為干擾。特產美洲的仙人掌科植物在這里極為常見:有的為柱狀、有的呈球形,宛如國內溫室中的園藝造景一般,但這確是自然植被。夕陽下,當地人穿著色彩明快的服裝,穿行在這些仙人掌科植物間。

流光溢彩:夢幻熒光海

入夜后,波多黎各多處海灣的海水被攪動時能發出夢幻般的藍色熒光,人們稱其為“熒光海”,其中亮度最大的則是別克斯島上的蚊子灣,這里也是全球最亮的穩定型熒光海。觀賞熒光海的最好時節是無月或新月的時候,滿月的幾天由于月光太明亮,幾乎看不出熒光效果。坐在小船上看,熒光海的光亮顯得很是特別,絕不同于人造光源從某一點射出,而是微弱的自水里溢出,顯出淡藍色的光暈,“流光溢彩”一詞也許是對這一場景的最好詮釋。

這些熒光實際上是由水中一種名為Pyrodinium bahamense的單細胞甲藻發出的,其屬名前綴“pyro”的意思即“火”。其細胞大致呈球形,直徑稍大于40微米,細胞壁由多塊小板構成,細胞中部有一條環狀的橫溝,還有兩條頂生鞭毛。這種浮游藻類在蚊子灣的每1升海水里多達19萬個,如此高的密度使蚊子灣成為全球發光甲藻密度最高的海灣,這也是它成為世界上最亮熒光海的原因之一。要想使甲藻發光,首先需要對其細胞施加外力,比如滑動的船槳,這會使細胞內的液泡膜發生超極化,緊接著氫離子進入液泡,使液泡內pH值降低,形成一個酸性環境。隨后液泡內的熒光素酶就會在這一酸性條件下催化熒光素脫離結合蛋白,被活化的熒光素與氧氣結合,生成氧化熒光素,并發出波長在474-476納米間的藍綠色光。這就是我們所見水中熒光的基本來歷。

突然船長開始跺腳,甲板上響起了“砰砰”聲,有魚受驚躍出水面,留下一小片熒光。船長故作神秘地停了一小會兒,更加用力地踩踏甲板,由于甲板下部是懸空的,那聲音想必響徹了整個海灣。坐在船頭,我們幾乎快被眼前的景象驚呆了!只見邃黑的海水里出現了一道道急速移動的藍帶,那是魚兒受驚后快速游動的路徑。那光亮比船激起的波浪耀眼多了,一條條亮著向四周延伸、蜿蜒、沖突、激蕩,這時每條魚兒的位置也暴露無遺。這如同一支支蘸滿淡藍色熒光顏料的畫筆肆意劃過一塊無盡的黑幕,然后仿佛有誰畫下了一個巨大的休止符,所有的光亮和色彩都在畫布上頃刻消失了,真是奇景!

整個熒光海之行的高潮自然是親身在這魔幻般的海水里暢游了。待船長示意,大家便爭先恐后地躍入溫暖的海水中,周圍的水面也隨之被點亮。隨著手腳的劃動,一抹抹藍色的熒光把水中的身體都照亮了。最明亮的是手掌和腳掌附近的水體,因為這些部位的運動速度最快,激發出的光亮也就更為明顯。再看看遠一些的泳者,他們如同在星海中翱翔。雖然熒光轉瞬即逝,但如此奇特的經歷定會打上波多黎各的深深烙印,永駐心間。endprint